レンズの精度を極めろ!X線顕微鏡に魅せられた研究者達

顕微鏡を最後に覗いたのはいつだったのか、覚えていますか🙂?ピント合わせが難しく、苦手意識を持っている方も多いのでは・・・1930年代には可視光の代わりに電子を使った顕微鏡が発明され、サンプル表面のナノの世界を見ることが可能になりました。もし、表面だけでなく、内部深くまで見ることができ、三次元構造を明らかにすることができたなら・・・なんて想像してみたことありますか?それを可能にするのが、X線を用いた顕微鏡です。

「今まで見られなかったモノが見られることで、新しい世界が広げられる、そんなもっともっと感度の高いX線顕微鏡が作りたいんです。」そう語るのは松山智至さん(工学研究科 教授)。

今回の先生の最新の研究成果についてお話を伺いました。

今回、松山さん同様にX線顕微鏡に魅せられた井上陽登さん(工学研究科 助教)も同席くださいました。

「学部4年生から先生と一緒で・・・もうかれこれ10年弱ずっと一緒です。」と照れ臭そうにお話された井上さん。当時からずっとX線顕微鏡の研究一筋で、数多くの鏡を自作されたそうです。

── X線と聞き、頭に思い浮かんだのはレントゲンです。

そうですね。X線顕微鏡はレントゲンやCTをもっともっと拡大して、もっともっと小さなところまでみることが可能になるんです。

── それはつまり、今まで見つけられなかった病気も見つけられる可能性がある、ということでしょうか😲?

非常に強いX線が当たるので生きたままの生体試料は見られませんが、原理的には、そうです。でも、精度の高いX線顕微鏡を作るのって難しいのですよ。難しい理由は2つあります。一つはいい光源がないことです。今まではX線の光源が弱すぎて実験ができなかったのですが、最近は加速器を使ったSPring-8などのX線の放射光施設ができたことで幅広い研究ができるようになりました。

SPring-8とは、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光(X線)を生み出すことができる大型放射光施設です。国内外のX線を用いた様々な研究に用いられ、生命科学や産業利用などの分野で優れた研究成果をあげています。

そして、この施設で実験を行ってX線自由電子レーザーの極限的な集光を実現し、世界最高の光子密度のX線レーザーの開発ができました。

── なるほど。これで「いい光源」はクリアできたのですね。もう一つの難しい理由とは?

もう一つは、いいレンズ、つまりいい鏡がないことです。X線は可視光のようにレンズで屈折できませんが、ごく浅い角度で入ってきた場合にのみ反射してわずかに進行方向を変えます。そのX線の性質を利用して光を集めるので、X線顕微鏡では鏡がレンズの役割を担います。しかし、光を集める際に鏡に乱れがあるとうまく集光ができません。

── 乱れというのは表面がでこぼこしている、ということですか?

その通りです。その鏡の乱れは、可視光では125 nmまでなら許容範囲なのですが、X線では0.1 nm程にしなければなりません。温度やちょっと触るだけでも簡単に乱れてしまうので、自分でそれを補正するように「動く」鏡があればよいのです。既に「動く鏡」の研究はすごく流行っていて存在しているのですが、精度が悪く0.1 nmのレベルで動く鏡は存在していません。

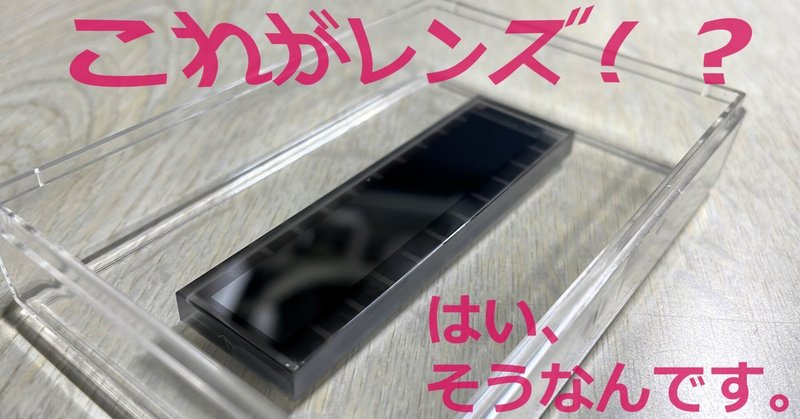

「X線ミラーは写真を撮るのがとても難しい・・・カメラの光が鏡で反射してしまってピントがうまく合わないのです。」と井上さん。確かに難しく、井上さんに撮ってもらいました。

── 相当厳しい条件ですね・・・その条件をクリアできるような精度の高い鏡を今回の研究で産み出すことができたのですね?

はい。その素材には「ニオブ酸リチウム」という素材に着目しました。これは、スマホに入っている周波数フィルターの素材でもあります。これはいい鏡にできそうだ、と見出しました。実はこれは愛知県尾張旭市にある会社で薄く延ばして作ってもらっています。

── この鏡の性能評価の結果、7時間にわたって変形精度を維持していたのですね。これだけ安定していたことは、驚きの結果でしたか?

そうですね、私も驚きました。この安定性はスゴイ、と。7時間安定ならば多分一生安定であると考えてよいと思います。

(画像はプレスリリースより)

── 今回の研究成果より、より精度の高いX線顕微鏡ができたと思いますが、これを用いて先生方が見たいものとは何なのでしょうか?

これはいつも聞かれる質問なのですが・・・「コレが見たいから顕微鏡を作っている」わけではなく「新しいツールを作ること」が好きなのです。一つ出来上がると、すぐ別の顕微鏡を作り始めるので・・・多分、世界中で一番いっぱい作った人間だと思います。現状、まだ光学的に考えれば虫メガネができた程度、X線はまだまだ工夫の余地があるのです。

学生さんや井上さんの作った小さな動く鏡の数々です。

空気に触れると酸化されて品質が悪化してしまう為、真空にした容器内にて保管されています。

── 壮大なプロジェクトです・・・😮

電子顕微鏡で見られないモノが簡単に見られるツールとなればよいと思っています。そして、電子顕微鏡も併用して見ていく、そんなやり方もありだと思っています。いつかきっと、この技術にマッチする何かを見たい人が現れて、様々な新しい現象を捉えることができる日が来ると期待しています。

── X線顕微鏡というツールを用いて、どんなモノがどんな形で見られるようになるのか?今の私たちでは想像もつかない世界が見られるような日が来るのでしょうね。松山さん、井上さん、ありがとうございました。

インタビュー・文:坪井知恵

◯関連リンク

プレスリリース「X線顕微鏡の進化!新形状可変ミラーで原子レベルの収差補正を実現」

論文(「Optica」に掲載。論文タイトル:Monolithic deformable mirror based on lithium niobate single crystal for high-resolution X-ray adaptive microscopy)

松山研究室(工学研究科・物質科学専攻・量子ビーム物性工学)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?