『母』〜愛すべき人々(一)〜

今は亡き母方の祖父母が好んで訪れた京都の伏見稲荷神社を母が初詣の場所に選んだのも、何か思うところがあってのことだろう。

大晦日に母より正月を一人で過ごすことになったと連絡があった。

てっきり兄夫婦の元で新年を迎えるものと思っていたのだが、兄も家庭を持つとお相手の実家の事情も出て来る上に、長男長女同士の結婚ともなるとなおさら色々とあるらしい。

「あんたが帰ってきてくれてよかった」

神社の最寄駅からの参道の道すがら、母は笑いながらそう言った。

仲見世では新年の名物であったスズメとうずらの丸焼きが姿を潜めており、あの少々グロテスクに映る食べ物はいずれは姿を消す運命にあったのだろう。時代の流れというものを、自分も多少なりと感じるだけの歳をとったのだと思った。

本殿にたどり着き、少し離れたところから賽銭箱に賽銭を投げ入れた。後ろから後ろからどんどん人が押し寄せてくるので、ゆっくりと何かを願うのも罰当たりなような気がしてやめた。

おみくじを引く社殿の前にも大行列が出来ており、一時間待ちで引くようなものでもないよなと母と笑い、伏見稲荷神社の名所でもある千本鳥居をくぐっていた途中で、唐突に母が私の腕に手を回した。

「ちょ、なにすんの、恥ずかしいよ」

慌てて母の手を振りほどこうとする私に、

「ごめんな、ちょっとしんどかってん」

と母がこぼした。

自分のデリカシーのなさに、私は嫌な汗をかいた。

昨年末に母は臓器の手術をしていた。

「冗談、冗談。ははっ」

見え透いたとり繕いのあと、慌てて母の手をつかんで自分の腕に回した。

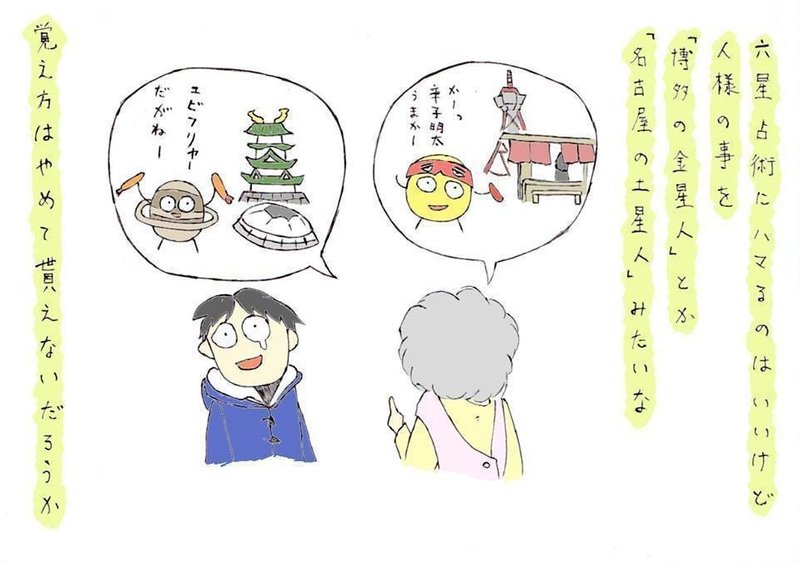

「博多の女には尻に敷かれる」

「名古屋の女は金がかかる」

「東京の女は流行に流されやすい」

実家に帰省するたびに、その時々で親しくしている女性の出身地に合わせて、母からは何かしらの皮肉が返ってきた。

「ほんま、京都の女は陰口が多いね」

「そやそや、その通りでございます」

と、母はその都度悪びれることもなく笑うのだった。

随分と昔になるのだが、ひょっこりと単身で東京に遊びに来て、私とお揃いの茶碗やマグカップ、しまいにはエプロンまでこっそり買い揃えて私の部屋に残し、当時親しくしていた人にあらぬ誤解を生じさせて結果的に破局に追い込まれたこともあった。

早く結婚しろという割にいざそれっぽい人が現れると、自然と張り合って見せてしまうのは母親という性なのだろうか。

ただ責任転嫁は良くないなんて百も承知で言うなら、私のデリカシーのなさは母ゆずりだと思う、多分。

「はい、こんにちは」

私が差し出す携帯電話の画面に映し出された、大抵は声を聞くこともないまま終わってしまう女性に向かって律儀に挨拶すると、何枚かの写真をじっと見つめては、いつかは訪れるかもしれない嫁姑のやり取りを母は夢想する。

「あんたが結婚するまで死なれへんな」

「当分ないと思うから、長生きしてもらってええよ」

「・・・それはそれで困りもんやね」

坂を登りながら幾つもの鳥居をくぐり抜けた後、京都市内を一望できるような開けた山の中腹にたどり着き、少し休憩しようという話になった。

「お母さんええもん持ってきてんのよ」

そう言うと、母は自分のカバンからデジカメを取り出し、近くの観光客に撮影をお願いし始めた。

母の姿を遠目で見ながら、正直、自撮り棒じゃなくて良かったとホッとした。

周りの観光客の自撮り棒の比率が高かったせいで考えすぎたところもあったが、あれで自分たちの写真を撮るのは恥ずかし過ぎて、とてもじゃないが母親と腕を組むなんてことの比ではない。

開けた景色を背に、二人して横に並ぶ。

「いつまでもお母さんと写ってるようじゃあかんで」

「ちょ、」

あんたが一緒に撮ろうと言ったんでしょうが、という言葉を私は飲み込んだ。

皮肉屋でいつも一言多い。それでも隣にいる母は、やはり私の母親なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?