オランダ語が話せなくても英語を教えるMarianの資質と、彼女の人間性の中に見えるもの

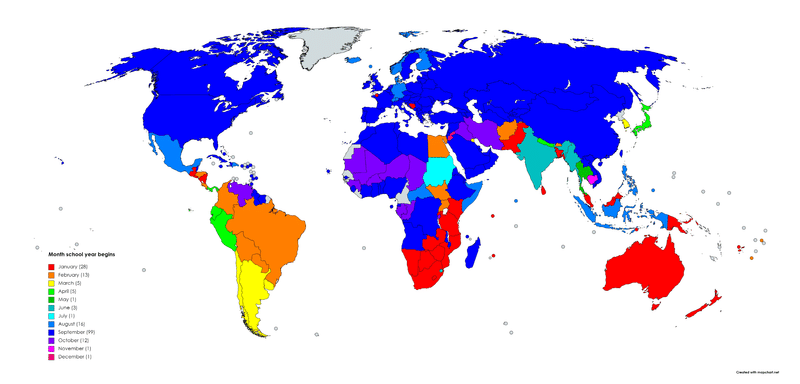

こんにちは!土曜日から秋休みに入り、ちょっとここらで一休み…のオランダです。他の外国諸国と同様、オランダの新学期は9月に始まります。むしろ、日本のように新学期始まりが4月の国はとても稀です。この資料がどこまで参考になるかはわかりませんが、2021年のデータとしてこんなものを見つけました。

Start month of the school year in the world (Reddit)

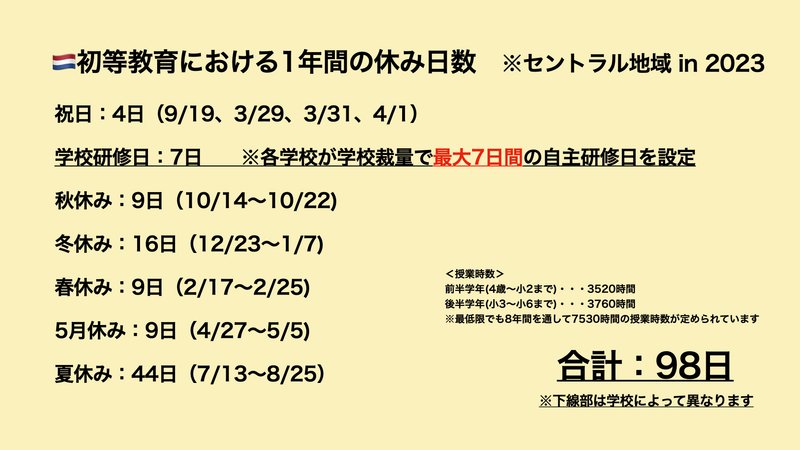

…ということで、この秋休みは日本で言うところの「ゴールデンウィーク」のようなものです。オランダでは祝日が少なく、初等教育の場合、ほとんどがまとまった休み(9日以上)として設定されていることがわかりました。

「オランダ、休み多くないですか?」とよく言われるのですが、多くの人々が旅行しているように見えるのは「まとまった休暇」になっているからだと言えます。バケーション文化が根付いている国の特徴の1つだと言えることができます。

前年度と、この1ヶ月半を振り返って

かくいう私も、新年度が始まって授業を続けてきたところで、ここで一旦一休みです。今年度は4歳〜6歳の授業を単独で担当して、小5と小2の授業にTAとして入っています。前年度からは色んな学びがあったことを活かして、そして、パートナーの教員から多くのことを学ばせてもらいながら、今年度は少しだけレベルアップした授業ができていると感じますが、まだまだです。

前年度は本当に「日本とまったく異なる教育文化」に圧倒される日々でした。私が小学生を指導したことがないというのも大きな経験の不足ではありますが、もっと文化に根ざした根本的なところに意識を向けてきました。

例えば、オランダの教室では児童生徒を指導の一貫として廊下に出すことを許可している学校やクラスがあります。また、授業中にトイレに行くことを許可している学校も多く散見されます。一斉授業をしているかと思えば、簡単にグループに分かれたり、廊下で学習することが許されたり…そういった一つひとつのことが許されるのか、許されるとしたらどこまで許可されるのか、程度はどのようなものか?この国の学校での「当たり前」はあるのか?それは自分の中にある「当たり前」とどれくらいかけ離れているか?そんなことをいちいち考える日々でした。

これらの問いは私にとっては「問い」ですが、現地教員の彼らの中にはすでに根付いている教育文化であることが多いため、「なんで?なんで?」と聞き回るようなことではありません(聞き回ってはいけないという意味ではありませんが)。そういった、とても些細なことの多くを日々の教育活動の中で自分自身の中に染み込ませていくような時間...そこに長い時間をかけてきたように思います。

オランダ語をほとんど話せなくても授業を続けるMarian(仮名)

さて、オランダ語をほとんど話せないパートナーのMarian(仮名)はアメリカ出身です。そんな彼女は、英語をほとんど話せない子どもたちに対してもガンガン英語で授業を進めていきます。そして、教室を導いていくのです。

私がその光景を見たとき「教師」という仕事の難しさと同時に、彼女の教師としての資質の高さに気がつきました。ちなみに、Marianは私の倍以上の年齢で「もうすぐ定年よ〜!」っていうくらいの年齢ですが、そんな風にはまたく見えません。

まず第一に彼女の指導には筋が通っています。そして、彼女はとてもよく、本当にとてもよく教室全体と生徒を観察しています。そして、その観察力こそが彼女がオランダ語を話さなくても英語指導ができるという要素としてとても大きいのです。

彼女は教科として"英語を"教えるだけでなく、彼女のホームとなる方の学校では担任をしながら、算数などを通して"英語で"他の教科も教えています。よって、"英語を"教えながら、"英語で"教えるも同時並行しているのです。

Marianの指導力の高さ

私と共に働いている学校では、彼女は"英語を"教えながら、クラスの中における不躾な態度や、学ぶ意欲がないことによる怠惰を決して許しません。その例を数ある中からいくつか挙げます。

名前の発音を間違った時に笑った生徒への対応

彼女は私と同様、別の分校から週に1日45分間の授業を複数のクラス行う英語教員です。よって、生徒の名前を正しく発音することにまだ間違いが生じます。様々な国籍やバックグラウンドを持った子どもたちの色とりどりの名前を呼ぶ時、その発音が(教室の)彼ら彼女らが発音するものとは違うことがあります。Marianが生徒の名前を発した時、その発音をある生徒が笑いました。その時もMarianは毅然とした態度で、

「私の発音が、彼女(その時は女生徒)が望むような発音ではないことについては謝ります。ただ、人の発音を笑うことは許されません。私たちはみんなミスをします。私も、そしてあなたも。そして、とりわけ名前やその発音はその言語を有しない人にとって難しいものです。それはあなたにも同様にやってくる経験です。笑われた人がどう感じるかというところまで想像しなさい。私たちは言語が違っても、文化が違っても共に生きていかなければいけない…とはそういうことです。」

と言いました。代名詞に間違いが生じた時の対応

私たちが担当するクラスにはトランスジェンダーの生徒がいます。英語では、人の名前を何度も繰り返すことはほとんどなく、第三者のことを…例えば「菜央が」と主語で使えば、そのあとは「彼女の家は」とか「彼女の国では」などと、「彼女が」という代名詞"her"を使います。そのため、その人を指す時には女性代名詞"her"もしくは、男性代名詞"his"を使います。トランスジェンダーのその生徒は、見かけは女性ですが、性自認が男性のため、男性代名詞を使うことがその生徒がその生徒らしくいられるために必要なことでもあります。Marianは当初そのことに気づかずに授業をしていましたが、代名詞の使い方を間違っていたと気づいた時、彼女はその生徒と一緒に廊下に出て、

「あなたの性のこと、適切に男性代名詞で呼ばなければいけないということを知らなかったの。今日まで不愉快にあなたを傷つけていたとしたらごめんなさい。あなたはどう呼ばれるのが自分らしいと感じるのか教えてくれる?」

と、問いかけました。Marianは自分が間違いを犯したり、(無意識的にも)不躾な態度をとってしまっていたと気づいた時、それが教室全体の前であっても、個人とのやりとりであっても、とても素直に謝ります。生徒の間違いを生徒が正した時の対応

英語の長文をピリオドで回し読みする時、英語が得意な生徒が間違った発音をした生徒を勝手に正す場合があります。例えば、"bunny"と書かれた英語を"ブニー"と読んでしまった場合、それが間違いだと気づいた生徒が「バニー!」と言ってしまうようなことです。もちろん、気づいた方は良かれと思って訂正している訳ですが、発音を間違う生徒は往々にして英語が苦手な場合もあります。その時、学習者が教室で恥をかくような必要はないのです。

「OK、間違いに気づいた時、訂正したくなる気持ちはわかります。英語が得意だと、直してあげないと!という気持ちになるのもね。ありがとう。気持ちは嬉しいです。でも、ここでは私に先生役をやらせてください。私は英語が得意です。あなたたちに教えられるくらいにね。誰かの間違いを、生徒同士で訂正したりする必要はありません。私が訂正します。さらに言えば、時々、発音や読み方が間違っていても訂正しないことがあります。それは何故か?それはその文章を読むにあたってその発音がそこまで問題ではないからです。"Mr. Carter"を「カーター」って読んでも、「ケーター」と読んでも、問題を解く上で問題ではないと判断した場合、私はわざわざ発音を訂正しません。そのような判断を下すことも含めて、その役割を私に委ねてください、いいですね?」

と言いました。「パス」を許容する場合とそうでない場合

彼女は一人ひとりの生徒の英語学習に対するレベルやモチベーションをとても注意深く観察しています。よって、英語学習に自信がないと彼女が判断する場合(私の目から見てもその判断はだいたいの場合、合っていると感じます)、彼女は「パスする」という選択肢を生徒に与えます。

「もし、答えられないと思ったらパスしても構いません。もしくは"lifeline(救助の際に投げる紐)"と叫んだら、あなたに助けを与えてたいと思う人を選ぶので、あなたの助けになってもらいましょう」

と言います。多くの場合、生徒は自分で答えようとしますが、"lifeline"と言い、他の生徒の助けを借りようとする生徒もいます。

一方で、英語のレベルはそこそこあるのに、意欲がないことによって「パス」を安易に利用しようとする生徒の行動を彼女は見逃しません。

「パスを使っても構いません、と私は言いました。あなたは本当にわからないからパスを使っていますか?」

と迫ります。この発言をするための生徒観察が彼女の武器です。ヘッドフォンを着用する生徒への忠告

彼女がメインで授業を担当する学校で授業見学をした時のことです。その教室には自閉症の生徒がいて、教室での騒音に敏感です。よって、グループ作業などをする場合や、教室でダンスなどをする場合、彼は遮音のためのヘッドフォンをつけます。

もちろん、ヘッドフォンを装着するかどうかの判断をするのは原則として本人ですが、Marianがインストラクション(説明)を与える時にそのヘッドフォンを装着していた時のことでした。

「Brian(仮名)、今は私の説明を聞く時です。私が説明を与える時、教室がうるさくなりすぎないように私は配慮しています。私の発言を生徒がカットインしないようにすることにも気を配っているし、途中で誰かが大声を上げないような教室を作っているつもりです。つまり、そのヘッドフォンが必要のない時間を作るように私も努力しています。私の説明を聞く時、あなたはそのヘッドフォンはいらないはずです。あなたも私の説明を聞かなくては、次になにをしたら良いかわからないでしょう?今は聞く時です。ヘッドフォンを外しなさい」

と言いました。

彼女のこのようなエピソードはもっとたくさんあります。そして、そこで言えることは「彼女の考え方」がとてもクリアに児童生徒に伝わっていることです。そして、何故そのように指導するのかという説明も欠かしません。

彼女のスタンス、生徒に求めるもの、教室という場所で求められる態度や姿勢、発言。彼女は児童生徒を子ども扱いしません。何故なら、今は子どもであったとしても、その姿勢は学校の外でも、学校を卒業してからも、社会に出た時も同様に求められる姿勢だからです。

彼女には生徒を観察する力、洞察力があります。そして、この洞察力が教師という仕事が教科を教えるだけの仕事ではないということだと考えます。

一人ひとり児童生徒が「自分の心に問う」という行為を通して、人間的にもそして学習面でも成長していく包括的な空間を「教室」と呼び、それが日々繰り返されることを「教育活動」だと呼ぶのだと私は思います。

そして、それはとても崇高で、誰にでも出来る仕事ではないことは確かです。毎年子どもたちは変化し、その日によってでさえ子どもたちのコンディションは変化している…それを踏まえてクラス全体を指導するのが教職という仕事です。

教科指導力も大切だけれど、もっと大切なことが教員に求められる資質の底辺にある

私がMarianから学んでいることは数え切れないほどあります。そして、私は彼女の姿勢と発言、彼女の中にあるスタンスの多くにとても共感します。それは、彼女の中にある一本通った筋の中に柔軟性が見えるからです。

物事をはっきり言う彼女の発言は、ストレートに子どもたちの心に届きますが、決して押し付けではありません。彼女は「私はこう考えている」ということを惜しみなく伝え続けます。そして、それに対する反対意見もまた柔軟に受け入れます。生徒の意見にはちゃんと耳を傾け、対話しようと最後まで努めます。

繰り返しになりますが、これを23〜30人の生徒の中で、毎日行うことは「誰にもできること」ではないと思います。そして、オランダの先生たちは「教職は誰にでも向いた職業ではない」と言い切ります。むしろそれで良いのです。つまり、教職の安売りは非常に危険だということです。「誰でも先生になれます」という言葉自体、とても耳障りは良いですが、本当に教職とはそういう仕事なのか?ということです。

もちろん、訓練と練習によってその専門性が高められることは十分にあると思いますが、それは教員養成課程にその余地があってからこそではないかと私は思います。つまり、教員に向いているか向いていないかを自分自身に問う十分な時間とあらゆる濃厚な機会があってこそ、その仕事の専門性を理解し、そのトンネルに入る気概が生まれ、やっと適正を伸ばしていけるのだということです。

Marianの言葉一つひとつに児童生徒は耳を傾けます。何故か、それは「人と生きていくために必要なこと」を英語という授業を通して教えてくれているからです。実は子どもというのは、無機質な教科指導よりも、人として心で受け取るメッセージを欲していて、そのメッセージが十分に理解できた時に初めて「この人の授業を通して何かを学ぼう」と思えるのかもしれません。

それについて言えば、日本の子どもたちもオランダの子どもたちも大差ないと感じています。

自分の中に見えてきたもの

日本で教えていたことから数えると、しばらく教壇から離れていた私ですが、彼女がちょうど高学年(6年生)という学年を担任し、彼女が普段教える教室で授業見学させてくれたおかげで、そして自分に授業の一部を担当させてくれたことで、自分の中にあった「あの懐かしい感覚」を取り戻すことができるようになりました。

・・・とは言っても、実際、私が目の前で教えているのは4歳〜6歳の子どもたちなので、全てがすべて通用するとは思いませんが。笑

彼女のクラスで一部の授業を担った後、フィードバックとして彼女がくれたのは、

「高校生を教えていたあなたが、私のクラスの小学生の生徒に何が語れるだろうと思って隣の教室で聞いていたけれど、すぐにわかったわ。"あぁ、菜央はこうやって教えていたんじゃないか!"って。今はちょっとちっちゃな子どもたち相手で別の部分で大変かもしれないけれど(笑)、今日、あなたのメッセージはちゃんと生徒に伝わっていたと思うわよ。あなたはちゃんと生徒に何かを伝えたいというものを心の中に強く持っているのね。初めてそれを見て嬉しくなったわ」

という言葉でした。

もちろんMarianの言うことが全てではありません。私にはまーーーっだまだ未熟な部分があって、教室をどのように導くかに迷いが生じることがたくさんあります。しかし、児童生徒の前に立つ教師という立場の人間としての最初の問題は教科の指導力ではないということです(それが必要ないという意味ではありません)。もっと根本的なこと、児童生徒に自分をどう表現し、理解してもらえるように努めるか。そして、その先に児童生徒をどのように理解し、関係を作るか。…しかも文化的な縛りを超えて。…これが今の私の中にある大きな課題です。

やっと自分の中にも「こんな風に授業を構成しよう」という余裕が生まれてきました。自分という人間としての根本的なことを大切にしながら、その上に教科指導を乗せていく。そんなことが可能になるように、この秋休みには脳をリフレッシュさせながら、教室の未来を描こうと思っています。

私たちの活動内容に賛同いただける方々からのサポートをお待ちしています。ご協力いただいたサポートは、インタビューさせていただいた方々へのお礼や、交通費等として使わせていただきます。よろしくお願いいたします!