男と女、男と男、そしてクルマ

キタ━━(゚∀゚)━━!!

早速予約しました。

ぴあのプレミアム会員ですのでバッチリでしたね♥

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1616983838801551&id=100014698508441

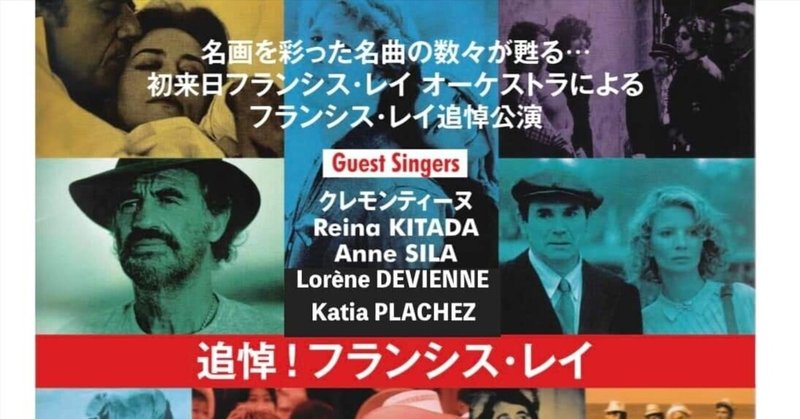

を皮切りに、仙台〜名古屋〜大阪の

各会場を巡るコンサートツアー

初日には、フランシス・レイの盟友

でもあったクロード・ルルーシュ監督

が高齢を圧して、最後と思われる

来日公演の舞台挨拶に立ちます。

詳しくは、コチラへ

↓

※※※

パリで、「フランシス・レイ・メモリアル・コンサート」が開催されたのが、もう一昨年末でしたでしょうか。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5734378296591838&id=100000591726100

その貴重な催しに、日本代表として推薦されて、さらにフランシス・レイの家族会議により厳選された末に、日本人アーティストとして唯一人出演したのが、フレンチ・シンガー&ヴァイオリニストの Reina Kitada レイナ・キタダさんでしたね♥

そして、それとほぼ同様、いやそれ以上に豪華な出演者で、日本の各地でライブツアーが、今年の10月16日を皮切りに開催されます。

先行抽選販売が開始されましたので、奮って応募くださいね♫

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=51820

そして、10月16日のコンサートツアー初日には、フランシス・レイと盟友であった、フランス映画の巨匠、“映像の魔術師”と称されているクロード・ルルーシュ監督も来日して、舞台挨拶に立つそうです。

代表作の『男と女』シリーズをはじめ、ルルーシュ監督のほとんどの作品の音楽監督をフランシス・レイ氏は務めており、その縁は、終生のものでした。

今回の来日は、高齢となったルルーシュ監督にとっては、おそらく最後の日本でのステージだと思われますので、是非とも、東京国際フォーラムにお越しください。

なお、ルルーシュ監督とフランシス・レイとの絆とともに、『男と女』シリーズを巡る様々な人間模様と、そこに重要な役割を果たしたピエール・バルーについて紹介した記事を、アーカイブスからピックアップしましたので、ご一読ください。

実は、クロード゛ルルーシュとフランシス・レイを結び付けたのは、ブラジルを放浪してボサノヴァという音楽に出会い、この精神をルルーシュ監督の作品で紹介したいと考えたピエール・バルーであり、さらに、最初は無名のストリート・アコーディオン・ミュージシャンに過ぎなかったフランシス・レイをルルーシュ監督に推薦したのもピエール・バルーだったのでした。

※※※

ところで、まるでジョアン・ジルベルトの伝記のような、彼が2019年の夏に亡くなる直前に、彼に直接会おうと奮闘努力した、フランス人音楽プロデューサー兼監督の映画『ジョアン・ジルベルトを探して』という作品が公開されたのは2019年でしたが、

https://www.facebook.com/100000591726100/posts/2973682265994802/?app=fbl

現在はDVDやBlu-ray Discで発売されていると思うので、彼の“ルーツ”に興味を持たれた方にはオススメできると思います。

一般に、ジョアンは、故郷のお姉さんのアパートのバスルーム=敢えて綺麗な表現を使っていますが、映画の中での“聖地巡礼”によって、それは、どちらかというと狭いトイレットであったことが判明しますが、そこに長期間籠ってサンバのリズムであるバチーダをギター一本の奏法で再現してボサノヴァのスタイルを“発明=編み出”したということになっています。

その現場が“聖地”として残されており、『ジョアン・ジルベルトを探して』原作者のマーク・フィッシャーと、彼のフォロワーのジョルジュ・ガショがその5年後に訪れたのですが、実はそこにボサノヴァの、決して綺麗事では済まない“本質”が隠されていたのです。

意外なことに、当時のボサノヴァのアーティストだったフランスの歌手兼俳優、ピエール・バルー=14歳からギタリストとして音楽活動をはじめ、ポルトガルを旅した際にシヴーカに出会ったことから、当時の若者の間で一大センセーショナルなムーブメントを巻き起こしたブラジル音楽のボサノヴァを知り、すぐにフランスに戻りボサノヴァを広める=が冒頭に出演してボサノヴァについて、モノローグの形で語ったフランス映画の『男と女』や、

私にとっては、個人的にボサノヴァというリズムと郷愁を初めて認識&体験した、一般には日本の第二次ボサノヴァブーム(第一次ボサノヴァブームは、世界的なブームとなった1960年代前後で、たとえば、「こんにちは赤ちゃん」のヒットで知られる梓みちよでさえも、デビュー前に約1年間のレッスンを経て1962年に“ボサノバ娘”のキャッチフレーズでキングレコードより「ボッサ・ノバでキッス」でデビューし、歌手として本格的に活動を始めるもうまくヒットせずに、その後、永六輔作詞と中村八大作曲による「こんにちは、赤ちゃん」の大ヒットを゙飛ばして知られるようになったほど、ボサノヴァの一大ブームがあったのです)を牽引した、ユーミンの「あの日に帰りたい」と、丸山圭子の「どうぞこのまま」が、ジョアンが歌に託したサウダーヂ=日本では郷愁と訳される独特の感性や感情の発露の本質を本能的に捉えていたと私は思っています。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5746756495354018&id=100000591726100

昔気質の音楽家レイナ・キタダさんからお名前まで出して推していただき

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1337663066733631&id=100014698508441

感激の面持ちです♪

ありがとうございました。

※※※

昔から、フランス映画やフランスの音楽を追い掛けております。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3447696611926696&id=100000591726100

そういえば、子供の頃に、ジュール・ヴェルヌの『海底2万マイル、あるいは2万海里(フランス語の原題はVingt Mille Lieues sous les mersなので、『海底2万リーグ』が一番正しいのかな?)』で心躍らせていたのが始まりかもしれませんね♪ヽ(=´▽`=)ノ♪

さて、この投稿のお陰で、なかなか見つからなかった、『男と女』にも出演して、フランスにボサノヴァを紹介する重要な役割を果たして、映画の公開当時は主演女優のアヌーク・エーメと結婚後、長い年月を経てから、日本人のアツコさんと結婚して“サラヴァ”レーベルを立ち上げていたピエール・バルーのパートナー、アツコ・バルーさんのブログを“再発見”しました。

大変残念ながら、ピエール・バルーさんは既にこの世を去っています(2016年12月28日)が、その、サラヴァ・スピリッツはずっと継承されていくことでしょうね。

※※※

そして、もう1つ、大事な投稿記事がこれでしたね。

『ほぼ日刊イトイ新聞』の2017年の連載記事でした。

「ピエール・バルー、ほとんど最後のインタビュー」

旅人にとっての北極星がそうであるように、ピエール・バルーその人自身が、若きアーティストにとって、ひとつの「道しるべ」だったのではないか。

短いインタビューをまとめ終えた今、そんなふうに思います。

詩人、歌手、俳優、映像作家、そして欧州最古のインディーズ・レーベル、「サラヴァ」の主宰者。

在りし日のピエール・バルーさんのお話を、ここに、お届けいたします。

ご一緒くださったのは、妻のアツコさん。

インタビューから約2ヶ月後の昨年暮れ、ピエールさんは、急逝されました。

わけへだてなく、誰にも開かれていて、何よりあたたかかったお人柄が、百分の一でも、伝わったらいいのですが。

担当は、ほぼ日の奥野です。

※※※

このインタビューでは、『男と女』の製作秘話が語られ、ピエール・バルーやクロード・ルルーシュ、そして、フランシス・レイとの繋がりが語られているので、その“さわり”をご紹介しておきますね。

※※※

(前略)

ピエール

そう。で、映画を撮りはじめて2週間くらい経ったころ‥‥だったかな、ルルーシュが全員を集めて「じつは、もうお金がないんだ」って。

──え、そんな、急に?

ピエール

そう(笑)。だから、そこで、映画の撮影が、頓挫してしまったんです、突然にね。

でも、ここで時計の針を少し戻すと、最初にルルーシュ監督と『男と女』の元になる構想を話したときから、わたしは、フランシス・レイに、なんとか仕事を回したいと思っていたんです。

──フランシス・レイさん。作曲家の。

ピエール

そう、レイとは、それより前から友だちで、いっしょに歌を書いていました。

彼のメロディと、わたしの詞のコンビでやっていたんですね。

ただ、当時まだフランシス・レイは、田舎から出てきた、道端のストリートミュージシャンに過ぎず、バーやキャバレーで歌っては、お金をかせぐ「流し」でしかなかった。

──世間的には無名だった、と。

ピエール

案の定、ルルーシュ監督には、そんな、素性もわからないような若者に映画音楽を担当させることに、抵抗感‥‥いや、拒否感がありました。

なぜかというと、当時の「映画音楽」は、オーケストラがふつうだったから。

(続きはWEBで…)

7回短期連載記事の最後に…。

<終わります>

この取材から2か月後、2016年12月28日にピエール・バルーさんは永眠されました。

心から、ご冥福をお祈りいたします。

取材の最後に「道しるべ」の話が出ましたが、記事をまとめ終えた今、若きアーティストたちにとっては、きっと、ピエール・バルーその人こそが「道しるべ」だったんだろうなあと思います。

2017-03-28-TUE

『ほぼ日刊イトイ新聞』

奥野

※※※

さらにさらに、

『男と女』シリーズの

第一作から、最終章と呼ばれる作品までを一気に観た時の感想を、やはりアーカイブスからご紹介しますね。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3447696611926696&id=100000591726100

『男と女』シリーズは、クロード・ルルーシュ監督とフランシス・レイ音楽監督によるライフワークであり、人生そのものの記録であったことがよくわかるのではないでしょうか。

※※※

先日、まだ、非常事態宣言が発令された日から数えるとかなり前に、フランス映画の『男と女』=クロード・ルルーシュ監督&フランシス・レイ音楽監督、主演男優ジャン=ルイ・トランティニャン&主演女優アヌーク・エーメを観た直後、さらに数時間後に、その50年後を全て同じスタッフとキャストで“その後”の顛末を描いた『男と女~人生最良の日々』を観る機会がありました。

ドラマに登場するのは、最初の作品に登場した子役も含めて、全て可能な限り同じ役割を果たしたという、まさに人生そのもののような、そしてクロード・ルルーシュ監督の世界観が、まるでそのままずっと現実に続いていたかのような“奇跡”を体験できた幸運を味わいました。

もちろん、実際に50年という歳月が経過していますから、時の残酷さも感じますし、ある面では変わらぬ部分にほっと胸を撫で下ろす場面もありました。

実は、クロード・ルルーシュ監督は『男と女』によって、初めて世の中に認められた(それまでに、ドキュメンタリーやミュージックフィルムの短編をたくさん撮ったり、初めての長編を撮るも酷評に堪えかねて自らその作品を焼却したりと、苦節も苦渋も味わっています)ため、この作品は自身のライフワークとなっており、20年後には『男と女 part2』も、同じスタッフとキャストで発表しました。

こちらは、商業的にはあまり成功したとはいえないそうですが、それでも、この作品のストーリー(設定)もふまえて今回の“part3”に当たる作品が撮られたので、私もいつかは“part2”も観てみたいと思います。

そして、おそらく、シリーズとしては最後の作品と思われる『人生最良の日々』(フランス語の原題と英語のタイトルにはこの語句しか並んでおらず、「男と女」は使われていませんでした。それを言ったらお終い=野暮だよということでしょうか)、残念ながら盟友の音楽監督フランシス・レイがこの作品が完成する前に亡くなってしまったので、これが最終作になるのではないかと思います。

そのエンディングですが、黄昏時のシーンで、ジュール・ヴェルヌ、そして、おそらく“エリック・ロメール”にオマージュを捧げているのが、わかる人にだけわかる形で表現されており流石だなと思いました。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1921597887869917&id=100000591726100

映画は、言葉で語るより映像と音楽で饒舌に語る…。

映像の魔術師クロード・ルルーシュの面目躍如たる所以でもありましたね。

※※※

この三作を連続して鑑賞してわかったことがあります。

(「part2」は、この予告編と、あらすじ情報を確認したのみですが)

すなわち、三作に共通して流れているのは、

「男と女、そしてクルマ」

クルマについては、クロード・ルルーシュ監督は超がつくほどのカーマニアだそうで、ドラマ全編にわたってクルマのシーンが描かれ、それに絡ませて男女の愛が描かれているという構造を採っているのでした。

監督は、最初の『男と女』を、自己資金で何とか一般公開に漕ぎ着ける前には、多くのドキュメンタリーや音楽のプロモーションフィルムを撮っていたそうで、その実績を引っ提げて撮った最初の長編映画は、評論家から散々に酷評され、自身も、その作品を自ら焼却してしまったそうです。

たぶん、自身の趣味の世界、おそらくクルマのシーンだけをひたすら撮影して、ストーリーの欠片も感じられない難解な内容というか、一般には理解されない、趣味に走った作品だったのでしょうね。

そこで、いたく傷付いた監督は、やはり自身の趣味や主張だけでなく、そこにメインとなる題材=男と女の愛を料理したうえで、そこに自分の趣味であるクルマをスパイスとして振り掛けることにしたら一般にも理解され今日の地位を確立することができた…。

ここの“さじ加減”が名匠と呼ばれるのか、それとも、独り善がりのオタッキーな存在で終わるかどうかの分岐点となるのでしょうね。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7016153081747680&id=100000591726100

#創作大賞2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?