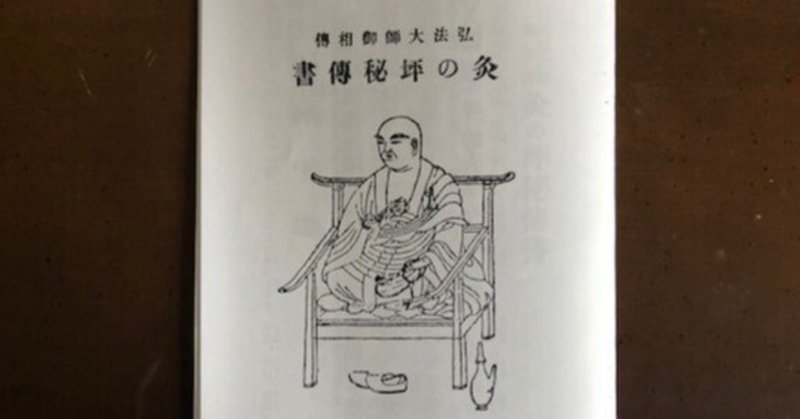

弘法大師相伝「お灸の秘伝書」

弘法の灸と言えば・・・・

以前にヤフオクで小冊子を・・・

と思い出し,本棚をごそごそしてようやく見つけ出しました。

日本仏教新聞社 2010年11月22日発行と裏書がありました。

弘法大師らしく?ツボはイ,ロ,ハ,ニと注釈された48穴が経穴や奇穴から選ばれており,坪(ツボ)の場所,壮数(お灸を据える数)や効能などがかかれ,別ページには「仰人・臥人の図」として,仰臥位・伏臥位での図入りで説明されております。

「秘伝書」を紹介するのもなんですが,現代でも十分通用するような前書きなので現代仮名遣いに翻訳して一部披露させてもらいます。

無病健全にして天寿の至福をまっとうするの秘法は灸点にあり。

灸点とはもぐさにて灸を壮することにして俗に「やいとをすへる」と言うなり。

灸日を言うは妄説。

水灸と称しひそかに硝酸,硫酸などを用いるは害あり。

銅貨のごとき灸跡をつくり膏薬を張りて膿漏を招きもって毒を抜くというは寸効なし。

灸を点すべきツボを灸穴,または経穴という。

これを探るには本図に基づき指をもって圧すれば圧痛点を感ず。これをツボとみて灸点してよろし。

昔は「灸日」として陰暦の2月2日と8月2日にすえるものとされてましたが,そうした古い言い伝えや,迷信などはざっぱりと「妄説」としています。

またもぐさもやたらと大きいすぎないように小さめのものを数多く据える方が効果が高いなどとの記述もありかなり実践的な民間医療の手引書となっている印象です。