Ⅱ. 古典文化・芸道等に見る日本型『情報世界』-『二次的自然』と『二次的現実』 日本人の心と社会を稼働させているもの-

先に上げた『Ⅰ.「宗教的な感情」から見た日本文化 美術芸道-日本的な感情・美意識・価値観』https://note.com/nihonos2020/n/ncd123a3b88ec のD感情・D表現の枠組みを踏まえて

本論では、古典芸能文化-和歌・能・茶道・俳諧などに関わる情報を日本人がどのように取り入れ、周囲とコミュニケーションし関係を築いていたか等を読み解くことで、現在に至る日本文化の「型」が見えてくることを見て頂きます。

*画像などはパブリックドメインのものを使用しておりますが、文章の引用含め著作権等で何か問題がありましたらすぐに削除など対応いたしますのでよろしくお願いいたします。

本論の趣旨

本論では

「日本の古典芸能文化-和歌・能・茶道・俳諧等に関わる情報世界」、つまり日本人が古典文化などを嗜む際に個人-集団として情報をどう取り入れ・

周囲とコミュニケーションし・どんな関係性を築いていたか等

を整理し図式化することで

現在に至る日本人の「情報の扱い方の型」が見えてくることを示します。

ーーーーーーー

和歌-王朝文化にしても能や茶道にしても、本当の所、当時の人たちがそれをどのような意識-無意識の心理状態や社会環境のもとで享受していたのか・・・

現代の私たちには計り知れないところがあります。

それらの文化の「本質は何か」についても幾多の可能性があり得ます。現代日本に引き継がれている部分が「本質」と言えるのかも疑問と言えます。

そもそも能も茶道も世阿弥や千利休の時代のそれと、現代に引き継がれたものは実態として大きく変容している事実もあるのです。

本論で記述する和歌-王朝文化や能や茶道は、あくまで21世紀の現代の視点から、過去重要であったと思われる事項を取捨選択してまとめ上げた構成物に過ぎません。

ただ、その制約の中においても、和歌-王朝文化、能や茶道、その他それ以降の日本文化の中に、「情報の扱い方の型」が見えるように思われ、それは現代に至るも私たちの生を無意識のうちに規定しているかに見えるのです。

自分たちを規定している、無意識のOS-Operation Systemとも言えるそれを意識化し、自覚することには意味があり重要ではないかと思えるのです。

以下は、この制約-限界を踏まえた上での議論-試論として見て頂ければ幸いです。

ーーーーーーー

詳しくは後述しますが

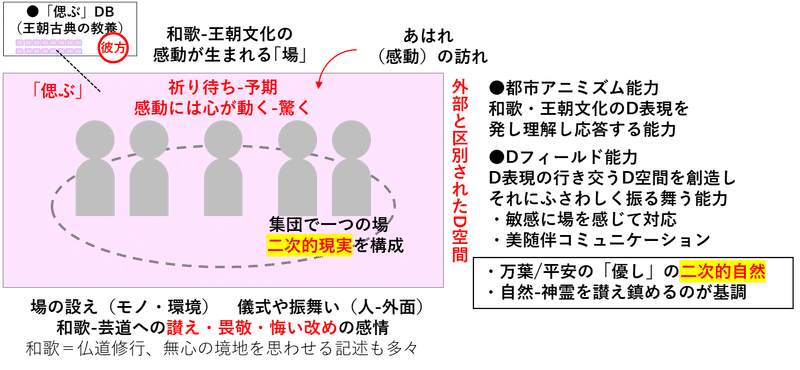

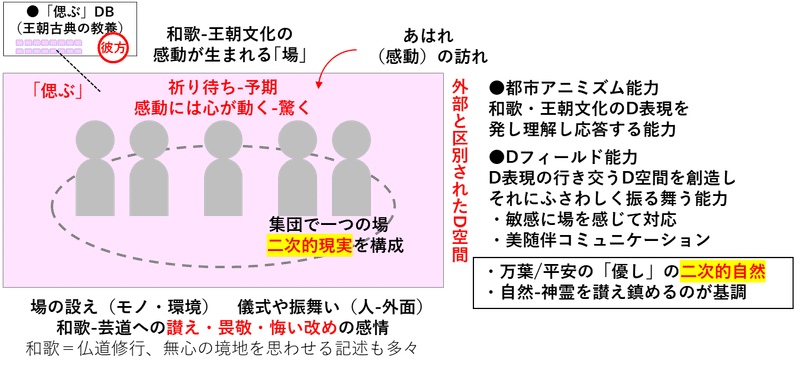

以下は和歌-王朝文化で感動が生まれる場の「情報世界」です。

王朝貴族は「都市アニミズム能力」「Dフィールド能力」「『偲ぶ』DB」を駆使して、集団で一つの場『二次的現実』を構成し、彼らは『二次的自然』で構成された世界に生きていました。

続いて以下は能や茶道(茶会)の「情報世界」です。

室町時代以降、貴族や武家、上層商人僧侶等は和歌-王朝文化を継承しつつも発展させた形で「都市アニミズム能力」「Dフィールド能力」を駆使し『二次的現実』『二次的自然』を構成する文化を築いていきました。

*以下の図は「能」の場合を提示しています。

江戸時代、江戸大阪京都など都市を頂点に芸術文化はまさに開花します。

江戸時代より前の時代には王朝文化や能、茶道は貴族や武士、僧侶や上層の商人など「一部の上層階級の文化」でしたが

江戸時代の経済発展の中で、能や茶道を含む芸道や新たに生まれた俳諧などが「全国の町人や農民を含む広い階層の文化」として伝播していきます。

そのような中で、江戸時代の人たちは『自然も人間社会も含む「憂き世」を「浮世」とみなす、「二次的自然-D世界」を構築するに至ります。

江戸時代の人々は現実の「憂き世」をD表現の場「浮世」に読み替えている部分があり、江戸の暮らしはD表現の舞台であり日常の台所仕事も子育ても季節行事も行楽も、行動や振舞いはD表現とする-見做したのです。

モノ・コト・環境と自分で二次的な現実を形成している中で江戸時代の人たちは暮らしていました。此処は浄土-世界であり、和歌や能、茶道の場にあった内外の境界など無いのです。

世の森羅万象の中に美を見出しそれを偲ぶ、自分-森羅万象を含むD空間を創造したのです。

D感情を喚起する対象は仮想的な『「偲ぶ」-DB』の雅な文物ではなく、

現実の市井の暮らし、自分の住む町など「いま此処」に近い事象です。

俗事・非苦哀傷の中にさえD表現・D感情が現れます。日常のすべての行動振舞いの一回性を『何者か』が暮らしの上方から見守っているのです。

上記の様な情報世界の中で、江戸時代以降の日本人には、以下右のような「D表現としての生活文化」を営んでいる部分があり、それは現代も続いているのではないでしょうか。

私たちは、和歌-王朝文化、そして「連歌・能・茶道」の文化を継承し、江戸時代以降は『生活アニミズム』とでもいうべき文明を築いているのです。

それは『宗教に近いもの-D表現やD感情』が現世の『生活世界・経済社会・封建社会』とリンクし互いにポジティブに成長していくループを形成し、

それが社会を動かすエンジンとなっていた-なっているかに見えるのです。

そして以下の図のように

私たちの文明は、宗教的起源で言えば「アニミズム」的要素と「仏教の無心」を有しつつ、それらが文明-経済社会に馴致されている特異な性質をもつものである と考えるものです。

終章では今後のAIやメタバースなどテクノロジーの進展も想定した上で

『日本型情報世界』の未来のあるべき姿につき考察します。

本論

ここより本論に入ります。

1. 【前提の俯瞰】日本人は抽象的思弁哲学ではなく具体的芸能・文学で思想を表現

日本人の文化の型-「心と社会の仕組み」を探求するに先立ち、最初に日本文化の全体的な傾向を俯瞰すべく、加藤周一先生の「日本文学史序説」の最初の章「日本文学の特徴について」の観点を引用させて頂きます。

『各時代の日本人は、抽象的な思弁哲学の中でよりも主として具体的な文学作品の中で、その思想を表現してきた。…日本の文化の争うべからざる傾向は、抽象的・体系的・理性的な言葉の秩序を建設することよりも、具体的・非体系的・感情的な人生の特殊な場面に即して、言葉を用いることにあったようである。』

加藤先生の記述の通り摂関時代の宮廷は高度に洗練された和歌や物語を生み出したのであり、独創的な哲学体系を作り出したのではありませんでした。鎌倉仏教は例外的に法然や道元の宗教哲学を生み出しましたが、その後体系として完成されませんでした。後世に大きな影響を与えた仁斎や徂徠の古学も、抽象的で包括的な思惟を生み出したのではありません。

『文化の中心には文学と美術があった。おそらく日本文化の全体が、日常生活の現実と密接に係り、遠く地上を離れて形而上学的天空に舞い上がることをきらったからであろう。このような性質は、地中海の古典時代や西欧の中世の文化の性質とは著しく違う。』

そして「日本文学史序説」に依れば、日本語は相手との関係や状況に著しく影響され、その傾向は日本文化全体に見出されます。またこれほど長い歴史に断絶が無く、過去の文化の形式や美意識が滅ぼされず受け継がれていることも日本文化の特徴とのことです。

百人一首の歌は平安時代のものながら千年の時を超え受け継がれ、現代の私たちでも和歌は鑑賞可能で詠む事もできます。貴族の文化は武士に受け継がれ、能や茶道に繋がり今でもその命脈は続いています。「あはれ」「さび」「幽玄」「粋」などの美意識も、意味は変化しつつも次の世代へ脈々と受け継がれてきました。

日本では「形而上的理論や哲学」ではなく「現実の生活と密接に連なる文学や芸術」の中に精神の歴史、伝統を辿ることができる。長い歴史の連続の中でそれらは継承され豊饒さを増し文化的知見として蓄積していきました。

加藤先生のこの観点を起点に日本文化の歴史を辿っていきましょう。

2. 和歌の『情報世界』:『都市アニミズム』『美的特殊な演技空間“変性意識』の場

和歌を中核とする王朝文化の『情報世界』のキーワードを説明いたします。

●『都市アニミズム』能力

自然の微妙なウツロイや人の心の微妙な綾を感じ取る感受性と、それを三十一文字の和歌等に美的にまとめ表現する都市文化的編集能力の二つを合わせた感受性・能力です。

和歌-王朝文化のD表現を発し・理解味わい・応答するのに必要な能力です。

●『「偲ぶ」-DB』

和歌-歌や王朝文学、歴史や仏教のエピソードなどの知識とその情緒的な意味合い、和歌に関する決まり事などの王朝文化に関わる膨大な知識-暗黙知のDB(データベース)が貴族社会では共有されそれを駆使して美の創造を競い合うのが王朝文化でした。この「現実の世と離れた理想的な美」のDBの内容を想起し「偲ぶ」ことがD感情と密接に繋がっています。

●『Dフィールド能力』

貴族社会では公私ともに和歌の能力は必須でした。和歌の文化の儀礼や約束に従い、他者の詠む歌に心を開き積極的に感じ入り、自分も真剣に自由に創造的に歌を詠む、現実の世界と重なりつつ位相の異なる演技的空間に遊ぶ- 居るための能力-「Dフィールド能力」が求められました。貴族社会は和歌を詠むこと・言葉遣い・服装や振舞い等全てで美的なコミュニケーションが求められる「美随伴コミュニケーション」社会でもありました。

●「二次的自然」と「二次的現実」

なお和歌-王朝文化で表現された自然は、本来の自然ではなく言葉で・人工物で作られた人工の自然の美、「二次的自然」の美でした。平安貴族はそれを「あたかも本来の自然であるかのように」愛(め)で感動し涙する文化、感受性能力を磨き上げていったのです。また

和歌-王朝文化には現実の世界と重なりつつ位相の異なる演技的空間-「二次的現実- 儀礼- 演技的空間」に遊ぶ- 居る文化という側面があることもこの章で見て頂きます。

ではここから現代の日本にも繋がる和歌-王朝文化の『情報世界』の在り方を見ていきます。

この時代、和歌の能力が宮廷でも私生活でも人物評価に直結する状態でした。その中で貴族たちは上記のような文化・能力を競い合うように発展、洗練させていったのです。

『都市アニミズム』

最初に和歌-王朝文化の中核にある「都市アニミズム」を説明します。

和歌では、たとえば自然の精妙な変化、見逃しかねない微妙な自然のウツロイなどを和歌の美意識や様々な約束事に沿った形で三十一文字の、精緻で洗練された表現

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる」

といった形に纏めます。

また、自分や他人の心の微妙な変化や情緒を想像し・感じ取り、

「しのぶれど 色に出でにけりわが恋は ものや思ふと人の問ふまで」

といった表現に纏めます。

自然の変化も人の心の綾も敏感に想像し・感じ取り、精緻化・洗練させ作品化する感受性と能力。平安時代、貴族社会全体でこの能力を競い追求し続けました。この王朝文化のD表現・D感情の基盤となる感受性能力を『都市アニミズム』と呼称することにします。

ここで「古今和歌集評釈」(窪田空穂先生)を参照します。

『古今和歌集の和歌を通覧して、第一に最も際立って感じられる事は、人事と自然とが一つになり、渾融(こんゆう:一つにまじりあうこと)した状態となつて、何所までが人事で、何所からが自然かといふ見さかひのかなくなつてゐる和歌の多い事である。』

古今和歌集の表現では、人と自然の一方を主として一方を従とする比喩というレベルではなく、両者がまったく一つになってしまっているのです。

これは人間と自然を平等に見てその間に差別を認めない心の現れなのです。

「古今和歌集評釈」では以下説明されています。

『「花の香を風のたよりにたぐへてそ鶯(うぐいす)誘ふしるべにはやる」 紀友則

《歌意》『梅の花が吹くと、谷間に籠って冬を過してゐた鶯は必ず出て来るべきものとし、その梅の花が咲いたのに鶯の来ないのは、鶯がその事を知らずにゐるからだとし、梅の香を、吹く風に伴はしめて、篤を誘ひ出す案内にやるといふのである。案内にやる風も、誘ひ出さうとする驚も、非情の物を有情として、人間同様の扱ひをしてゐるのである。』

『鳴き渡る雁の涙や落ちつらむ物思ふ宿の萩の上の露

よみ人知らず

《歌意》心は、秋のさみしさに誘はれて嘆きをしてゐる人の、庭の萩の花の上に置いてゐる白露を見て、折柄空を鳴き渡つてゐる雁の涙が落ちて来て置いたものだらうかと思つたのである。雁も鳴くと、人間と同じく涙をこぼすものと常時の人は思つたのである。のみならず、雁の鳴くのは、人間が秋のさみしさに誘はれて嘆きをすると同じ心をもつて鳴くのだとまで思つてゐたのである。』

都市アニミズムと名付けましたが、そもそも日本文化にはアニミズム的な側面があるとしばしば言われます。「アニミズム」の意味としては、梅原猛先生(「アニミズム再考」)の表現をお借りしまして

『アニミズムとは動物あるいは植物、あるいは無機物にも人類と共通の霊が存在し、その霊によって、全ての生けるものは生きるものになるという思想である。霊は自然の至る所に存在し、そして生きているものを生きているものたらしめる。 それは人間ばかりか動植物、あるいは自然そのものも生かす原理である』とご理解ください。

「古今和歌集」仮名序は「アニミズム」に近い構えで和歌の文化を宣言

今に至る日本文化の特性、日本人の心と自然の関係などには和歌と古今和歌集が大きく影響しています。十世紀に出た最初の勅撰和歌集である「古今和歌集」はそれ以降の和歌表現の方向を規定し、源氏物語を筆頭に王朝文学の規範となり、平安朝以降の貴族文化の総体に絶大な影響を及ぼしました。

その影響は今の私たちにも色濃く残っているのです。

以下はその古今和歌集の序文(仮名序)の抜粋です。

『やまとうたは、人のこゝろをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける。よの中にあるひとことわざしげきものなれば、心におもふ事を、みるものきくものにつけていひいだせるなり。はなになくうぐひす、みづにすむかはづのこゑをきけば、いきとしいけるものいづれかうたをよまざりける。ちからをもいれずしてあめつちをうごかし、めに見えぬおにかみをもあはれとおもはせ、をとこをむなのなかをもやはらげ、たけきものゝふのこゝろをもなぐさむるはうたなり。』…

和歌の文化の重要な基盤である古今和歌集の序文「仮名序」は、まさしく自然の生けるものすべてに魂があり「うた」には神秘的な力があると伝えています。仮名序の自然観とアニミズムの原理には近いところがあります。

なお、「仮名序」「真名序」ともに中国の古典である「詩経」の「大序」の影響が大であることが指摘されており、古今和歌集が当時の日本の中国に対する文化面での明確な対抗意識のもとで作成されたことが伺われます。

「仮名序」にあるように、和歌はアニミズムに近しい構えのもとで言葉の想像力の限りを尽くして歌い競い、鑑賞され、その後の日本文化の根幹となっていきます。

*「アニミズム」の語は学問の世界では近年使われなくなってきているようですが、代わりになる普及した言葉がないため、右の梅原先生による表現を意味する概念として、注意しつつ使わせて頂きます。

古今和歌集は『四季のあるべき姿』(基本設定)を規定した

最初の勅撰和歌集である「古今和歌集」はそれ以降の和歌の表現の方向を規定しましたが、ここでは、古今和歌集が『四季のあるべき姿』を規定したことを見て頂きます。

「古今和歌集と歌ことば表現」(小町谷照彦先生)によりますと

『四季の推移を、歳時や景物によって、時間的な流れとしてとらえる時間意識は、「古今集」で確立したと言ってよい。』

『「古今集」の四季歌の特徴としては、 季節意識と自然美観の類型や様式の確立ということが指摘できる。四季歌の部立の成立によってもたらされたものとして、

①折々の風物や行事という、歳時的な関心がもたらされたこと、

②季節の変化を、時間的な推移としてとらえる見方をするようになったこと、

③自然美に対する感覚がとぎすまされて、風物を美的に享受する姿勢ができたこと、

④天象や動植物など、景物の範疇や枠が設定されたこと、

⑤四季の推移や景物についての概念が固定化し、自然を理解する共通の基盤が形成されたこと、

⑥擬人というような、自然を人事に結び付ける方法が一般化したこと、

⑦比喩、掛詞や縁語、見立てなど、自然を言語的な次元で把握する修辞技法が深化したこと』

などを挙げられています。

古今和歌集の構成自体により『四季が折々の行事や景物で彩られた時間の流れとして把握されている』のです。

具体的には、

(「古今和歌集と歌ことば表現」(小町谷照彦先生))によりますと)

『立春になると、霞が立ち、春風に氷が解ける。一方、まだ名残の雪が降る中で、鶯が春を告げ、花の咲くのを待つ。春の野では、若菜を摘み、春雨が降って、野辺の緑が濃くなり、 柳も芽ぶく。百鳥囀り、呼子鳥も鳴くが、雁は北国に帰っていく。梅の花が咲き散りし、続いて桜が春爛漫の季節美の頂点をもたらす。やがて花も移ろい、鶯が雪のように散る落花を愛する。藤や山吹が季節の終わりを彩り、人々は、春の逝くのを惜しむ。…

夏の初めには名残の花が残り、時鳥の飛来する五月を待つ。五月になると、時鳥が山から里へやって来て、五月雨の深更や払暁などに、花橘や卯の花のもとで鳴き、憂愁、思慕、懐旧などさまざまな心情を掻き立て、 移り気であちこち飛び渡って焦燥させる。蓮、短夜の月、常夏が、夏の風情を添え、雲のたたずまいから、逝く夏と来る秋の気配を感じ取る。

立秋は涼しい秋風と共に訪れ、続いて七夕の逢瀬を偲ぶ。さまざまな風物から秋は悲しいものという思いを新たにし、秋の夜の風情を澄み切った月で味わう。きりぎりす (蟋)、松虫、ひぐらしなど、秋の虫の声を聞いていると、飛来した雁の鳴き声も聞こえ、萩のもとで妻を求めて鳴く鹿の声が哀調を帯びて聞こえてくる。露の置く秋の野には、女郎花、藤袴、花薄、月草など、秋草の花が咲き乱れている。前栽も、秋の野の趣きに造られる。露や時雨が、野山の草木を、赤く黄色く染め、一面の紅葉の景色となる。菊が、花盛りと移ろい盛りと、二度も目を楽しませてくれる。いよいよ、落葉の季節となる。佐保山の柞の黄葉も散り、三室山の紅葉は龍田川の錦となる。散る紅葉は、旅人が道中手向ける幣のようである。

山田の露が秋の終わりを知らせ、落葉と共に秋は逝く。紅葉を散らす神無月の時雨が初冬をもたらし、 人目も離れ草も枯れた冬の山里は寂しさの限りであり、冬の清らかな月で水も凍る。寒さの中で、吉野山に雪が降り、人の往来も絶える。雪は春の花に見まがうばかりで、やがて雪の花に梅の花がまぎれて咲き、春の到来がひたすら待たれる。歳暮、雪の中に節操高い松の緑が際立ち、人々は年月の流れの早いのを改めて実感し、老いの迫るのを嘆く。』

このように古今和歌集では『四季のあるべき姿』(基本設定)が美しく規定されており、これがその後の日本文化を規定していきます。

「古今集」は、その後の和歌で歌われる自然の「題材」も規定した

「古今集」は、その後の和歌で歌われる自然の「題材」も規定しました。どのような花や動物、自然が歌われるかも規定したのです。

「古今集」で扱われる自然の題材としては、

『春のものとしては鶯・雪・若菜・霞・柳・雁・梅・櫻・山吹・藤などに限り、夏のものとしては時鳥・蓮・床夏・橘などに限って、優美なものばかりを取り一般におし及ぼさない』(「和歌連歌俳諧の研究」福井久藏先生)。

古今集から新古今集に至る時代、月の歌は数多いですが星の歌は天の川と七夕を除けば極めて少ないのです。桜は歌う人が数多くいても、すみれを歌う人は皆無でした。

古今和歌集では、人の情緒の精妙な様相を、自然を素材に-絵具として描きました。一方で、古今和歌集の歌人たちは実際に自然のただ中に赴き歌を詠んだのではなく、行ったことのない「歌枕」の、例えば「白川の関」の秋を想像して歌ったのです。

和歌の時代、貴族たちは想像の中で美しき自然と情緒を描き、時の経過の中でそれは豊かに蓄積し深化していきましたが、一方で使用する自然の素材(絵具の色)は限られていました。

想像の中で、限定された素材を用いて美しい自然や情緒の世界を描いた、言わば「Virtualな自然の美」を描いている一面があったのです。

古今和歌集は『恋のあるべき姿』(基本設定)も規定した

「古今和歌集と歌ことば表現」(小町谷照彦先生)によりますと、

『「古今集」の恋歌は五巻にわたって、恋愛の経緯が、萌芽、発生、進展、成就、破綻、終焉というように順を追って配列され、あたかも一編の恋物語の展開が綴られている感があり、王朝恋愛絵巻の諸相が恋歌五巻の中に集約されている。

恋一・恋二では、噂に聞く人、仄かに見た人へのほんのわずかな思慕が、しだいに深まり大きくなって、しまいには切実な慕情となり、心中秘めていた恋の思いに堪えられなくなって、遂に表情や態度に表われて表面化するという、忍ぶ恋、片思いの過程が辿られている。特に、恋一にはよみ人知らずの歌が多く、 『万葉集』の末期の歌と連接していると言われる。…

恋三では、さらに恋が進展し、愛情が叶えられないことのもどかしさ、あらぬ噂が立つことへの嘆き、はかない逢瀬と離れがたい後朝の思い、 世間を憚る二人の仲、評判となることへの恐れなど、恋愛の成就前後の複雑な心情と微妙な人間関係が描き出されている。

恋四では、愛情の絶頂から、変心への不安と疑惑、愛情の葛藤へと、波乱を含みながら愛情が崩壊し、やがて相手が遠ざかり、形見の品で偲ぶというような、愛情の破綻までの顛末が語られている。

恋五では、遠ざかった相手を懐かしみ、来ぬ人を待ち侘び、愛情の移ろいを悔やみ恨み、やがては諦め慨嘆するといった、愛情の終局と結末が詠み出されている。

恋歌では、恋の状況や行為、それらに伴う心情についての類型的な発想や表現が確立しており、心情表現という形で一種の体系が形成されている。「古今集」では、恋の情緒が概念化され、やがて仮名散文の物語として発展していく土壌となっているのである。』

このように、古今和歌集においては「恋愛のたどるべきプロセス・あるべき姿」も美しく規定されているのです。

「二次的自然」と「四季のイデオロギー」

(『四季の創造 日本文化と自然観の系譜』ハルオ・シラネ先生 より)

平安貴族が愛好したのは

人間の手の触れていない自然:一次的自然ではなく、

人工的に再現された自然:二次的自然でした。

『P30日本文化においては二種類の二次的自然が存在する。一つは奈良と京都で貴族が発展させたもので、もう一つは平安時代中期から後期にかけて地方の荘園に現れた「里山の風景」である。この二種類の二次的自然の表現は平安時代から鎌倉時代にかけて出会い、室町時代には多くの文化的ジャンルで重なり合う。』

平安貴族が王朝文化で描いた世界は、言わば『自然と人事の混ざりあったVirtualな世界』ですが、シラネ先生によればこのVirtualな世界は、天皇の命に依る勅撰和歌集が作り上げた『四季のイデオロギー』により描かれ、造られた自然により形成された世界であり、天皇の支配を寿ぐものと述べられています。

『P75「古今集」では、歌人が登山をしたり、川や湖で魚釣りをしたりすることはなく、花の咲く木や草はそのほとんどが、寝殿造の庭、都、あるいは都の郊外に見られるものばかりである。 火災、地震、飢饉、洪水、干ばつも出てこない。つまり、「古今集」の世界は概ね調和のとれた宇宙であり、選りすぐりの動物、虫、花、木、天などの自然が、多くの場合、人間の思考や感情を強く示唆する優雅な表現として機能しているのである。

平安時代に編纂された勅撰和歌集がきわめて重視したこのような世界観は、「四季のイデオロギー」と呼べるかもしれない。天皇が命じ、天皇に献上された和歌集は、畢竟、天皇の支配を寿ぐものであり、自然界における調和と、人間と自然との調和は、天皇の支配のありようをそのまま反映するものであった。この点で、「古今集」における季節の循環は、天皇の支配を慶賀し、国の平和と調和を願って宮廷で行われる五節句のような年中行事のサイクルと似ている。』

和歌の文化は自然をありのままには描きませんでした。憂鬱な夏の暑さや厳冬の厳しさは歌われませんでした。平安貴族は和歌で「四季のイデオロギー」に忠実に「二次的自然」を詠み、和歌以外の視覚文化でもそれは同様でした。

自然の屋内化(『四季の創造』より)

自然は「二次的自然」の形で屋内に持ち込まれました。寝殿造の屋敷の調度品である宮廷の物語を描いた絵巻、四季絵、月次絵、名所絵は四季を重視して設えられました。女性の衣裳-十二単は四季それぞれを特定の色の組み合わせ(色目)で表現しました。庭は、屋内に自然を導き入れる機能を果たしていました。

『P113庭の持つ文化的、詩的機能は、平安時代の貴族が自分たちが和歌によく詠む花や木々を寝殿造の庭に植え、虫を放ったことにも明らかに見てとれる。たとえば、秋になると、秋の和歌によく詠まれた、女郎花、撫子、萩が庭に植えられた。また、天禄三(九七二)年八月二八日に行われた規子内親王主催の前栽歌合では、松虫や鈴虫などの虫が庭に放たれた。』

和歌の歌合とは左右二組に歌人を分け双方で短歌を出し勝敗を競う文学的遊戯で、時にかなり本格的な公的行事でもありましたが

『この歌合では、内親王が庭に薄や蘭などの植物を植えさせ、松虫や鈴虫などの秋の虫を放たせた。さらに、歌合の左方、右方双方がそれぞれ、州浜(島台)に山里や磯などを作り、草や虫も飾られた。州浜は祝儀や饗宴のための飾り物であり、洲が入り組んだ浜辺の形にかたどられた台の上に松竹梅や鶴亀などが置かれた。また、この歌合のように、和歌における「自然」の要素である山里や野を表現するのにも用いられた。歌合では鶯や鶴などの小さな模型が飾られた州浜が中央の空間に据えられ、歌合の参加者たちは、州浜に置かれた事物に関連する題で歌を詠んだ。そして歌合の最後に和歌を書いた短冊が州浜に飾られることで、文字通り、和歌と風景とが渾然一体となったのである。』

なお平安時代の和歌⁻王朝文化で表現される自然は、人間に対し心理侵襲的でなく、優しい、柔らかい、あたたかく美しい自然です。室町時代に伝わる中国の山水画の峻厳で人間と隔絶した自然や、連歌の心敬の「冷えさび」、茶道などの「冷え枯るる」自然でもありません。

平安文化で描かれる自然を万葉/平安の「優し」の二次的自然と呼称します。

以上、和歌-王朝文化とは自然と人事の渾融したVirtualな世界でした。

自然や恋心、人事に関わる情報がすべてモジュール化-標準化・蓄積共有され本来の自然ではなく「優し」の「二次的自然」の美、言葉や人工物で作られた人工の美を「あたかも本来の自然であるかのように」愛(め)で感動し涙する感受性を磨き上げていきました。

自然と人事の渾融した情報を和歌-扇-屏風といったメディアに移し替えつつそれら人工物-『二次的自然』は増殖し身の回りを埋め尽くさんとしていたのが和歌-王朝文化なのです。

『「偲ぶ」-DB』 - 和歌の文化を嗜むための深い教養の蓄積が必要に

平安時代の貴族が暮らしていく上で和歌の教養は必須であり、また和歌を嗜む背景として大量かつ様々な文化情報等を情感を以て「偲ぶ」ように想起し活用する能力-『「偲ぶ」-DB』を共有・活用する能力が必須でした。

『「偲ぶ」-DB』はD表現を作りD感情を喚起するためのデータベースです。DBに含まれる様々な文化情報等としては

歌語:和歌に詠まれることによって意味内容や用法が固定化・類型化し情趣や美意識が付加した語の体系-暦や年中行事 天象・地儀・動植物 地名・名所(歌枕) 服飾 神仏事 恋や離別などの場面 心情や行為 様態等

修辞技法:和歌作成の約束や技法、歌語などを連関させ相互に触発させ複雑微妙な光彩をもたらす枕詞 序詞 掛詞 縁語 見立て 擬人法 本歌取り 物名 折句・沓冠 等

和歌の教養:それぞれの歌の幅広く奥行の深い作品世界と歴史的に蓄積された拡がり 更に

<文学作品の知識> 万葉集、古今和歌集他 和漢の歌集 源氏物語、土佐日記…等

<社会や文化に関わる教養> 王朝の故事 歴史社会、生活文化 神仏に関わる様々な知識 等が必要でした。

これらは、和歌を自分で詠むときにも、人の和歌を聞いたときにもすぐに想起できることが必要でした。

例えば、明石(歌枕)と聞けば、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島がくれゆく舟をぞ思ふ」の歌を藤原公任が絶賛した「ほのぼのと・朝霧・島がくれ」、「風・波・千鳥」等が明石と関連し読まれる、源氏物語「明石」の事象も連想される…とか、「暗し」と対にして「明し」と詠まれることもあったと連想できなければいけませんし

秋と言えば、もともと四季で最もすばらしい季節とされていたのですが平安時代には「秋風」「雁」「露」等が読まれるに伴い「悲しい」ものとされていきました。「物ごとに秋ぞ悲しきもみぢつつうつろひゆくを限りと思へば」(古今集)などの歌が連想されたり、「秋」と「飽き」を掛けて過ぎゆく男女の愛を惜しみ詠まれることが連想され、その後中世の頃には「深き秋・ふけゆく秋」のニュアンスで連想されました。

卯の花は白い花から四月の神祭に関連し詠まれる事などが連想され、白い花の初夏らしさが珍重される一方で「ほととぎす鳴く峰の上の卯の花のうきことあれや君が来まさぬ」(万葉集)など、「憂し」を導きだす使われ方も多かったのです。

眺むと言えばぼんやり目をやり物思ひにふけることでした。「大空は恋しき人の形見かは物思ふごとにながめるらるむ」(古今集)、「つれづれ」なる状態でぼんやり戸外に視線をやっている状態や、「花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに」(古今集)など所在なさの感覚から「長雨」と掛けて詠まれることが多い、など連想されるのです。

このような教養知識を携えた状態で、例えば「本歌取り」の手法を用いた和歌の鑑賞では

駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野の渡りの雪の夕暮

(新古今集・冬・六七一・藤原定家)

―馬をとめて袖についた雪をうちはらおうにも物陰もない。ここは佐野の渡し場の雪の夕暮れ。

という歌を読むとき、同時にこの歌の「本歌」である以下の歌、

苦しくも降りくる雨か三輪の崎佐野の渡りに家もあらなくに

(万葉集巻三・二六五・長忌寸意吉麻呂)

―つらいな、この雨降りは。この三輪の崎佐野の渡し場には家もないのだ。

という歌を思い、この二つの歌を重ね合わせて、しみじみと鑑賞することが求められました。そして

風吹けば沖つ白波竜田山 夜半にや君が ひとり越ゆらむ

(よみ人知らず )

ー風が吹けば沖の白波がたつ…あの竜田山を、夜半にあの人は一人で越えているのか。

という歌を読むときには『風吹く』『沖つ白波』『竜田山』などの語に発する「連想」として『風吹けば浪うつ岸の 松なれやねにあらはれて 泣きぬべらなり』(古今和歌集)などの歌や、「風吹けば~」で始まる物悲しい歌も多いことを想起したり、『白波』を盗賊と解釈することもあるらしい(平安後期;俊頼髄脳)などと想起したり、「竜田」から『ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは』(古今和歌集)の歌や、竜田川が紅葉の名所であることなどを想起しつつ鑑賞するのです。

み吉野の山辺に咲ける桜花雪かとのみぞあやまたれける(紀友則)

― 吉野の山辺に咲く桜は、あたかも雪の降るかと見まちがわれることだ。

この歌ですが「吉野山」は山岳信仰に関わる神秘的な場でした。平安中期までは吉野は雪の印象が強かったのが、古今集以降は「桜」が多く歌われるようになります。散る花、春を惜しむ歌が多く、人の命のはかなさにたとえる歌も多く『ひさかたのひかりのどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ』(古今集)などの歌を連想しつつ、元の歌を鑑賞するのです。

万葉集の歌を見ますと

天皇、蒲生野(かまふの)に遊猟(みかり)する時に、額田王の作る歌

あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る

(万葉集巻一・雑歌・二〇)

―天智天皇が蒲生野で薬狩をした時に額田王の作った歌

茜色を帯びた紫の草の野の御料地を行きながら、あなたが袖を振るのを番人が見ていないでしょうか。

皇太子(ひつぎのみこ)の答ふる御歌

明日香宮に天の下治めたまふ天皇、諡(おくりな)を天武天皇といふ

紫のにほへる妹を憎くあらば人妻ゆゑに我恋ひめやも

(同・二一)

ー大海人皇子が答えた御歌 明日香の宮の天皇で諡を天武天皇という

紫草のようにかぐわしいあなたを嫌うでしょうか、人妻なのにこんなに恋い慕ったりするでしょうか。

という、額田王と大海人皇子の世に知られたやりとりがあります。

予備知識なしで見ると、額田王と大海人皇子の道ならぬ恋の贈答歌のようにも見えますが、この歌は狩猟のあとの宴の場の座興であったと現代では解釈されているようです。平安時代の貴族は古の故事を偲びつつこの二人の贈答歌を味わったのです。

このような『「偲ぶ」-DB』-王朝文化の深い教養の蓄積であり「偲ぶ」ように享受するDBを当時の貴族は共有・駆使し、D表現を創造しD感情を喚起していたのです。

『「偲ぶ」-DB』 文化の情報世界

ここで和歌の文化、『情報世界』の『「偲ぶ」-DB』の側面をまとめます。

平安時代の貴族の社会では、

・『都市文明的情報編集能力』と『アニミズム的感受性能力』の融合した『都市アニミズム』が必須でした。

和歌を詠む事、諸々の行事その他日常生活にこの能力は必須であり

・万葉集や古今和歌集、源氏物語を筆頭に王朝文学、歴史や仏教説話等の知は『「偲ぶ」-DB』として貴族社会で共有されており、

・和歌や儀式その他の機会に、『「偲ぶ」-DB』から「情報を降ろす(思い出す)」=それらの情報を思い出し・しみじみと鑑賞して

・自分の経験知識や感情、周囲の状況を踏まえそれらの情報を理解-編集し

・歌に詠む、作品化する、立ち居振る舞いなどで表現し

・表現の中で優れたものは周囲に共有され『「偲ぶ」-DB』に「情報として上げられる」=蓄積されていきました。

時間経過とともに『「偲ぶ」-DB』の内容は蓄積され、D表現の創造とD表現の喚起の源として充実・深化していったでしょう。そして、その根底には

・この場に無い、あるべき完全な姿を「思い・偲ぶ」美の文化があり、

・それらの情報の創造や評価の際には、後述しますが和歌-王朝文化の特色である『もののあはれ』、はかない、ささやか・小さなものを愛おしむ感覚がありました。

「集団で知識が共有され蓄積されていくプロセス」と考えれば、このプロセスに特別なところはあまり無いかもしれませんが、和歌-王朝文化は平安時代だけでも数百年このプロセスを継続させました。さらにその後、このプロセスは連歌に引き継がれ、能や茶道などの芸能の基盤ともなっています。このプロセスの継続の長いこと(千年)及び日本文化への影響の大きさを考えると、このプロセスは特筆すべきものと考えられます。この『「偲ぶ」-DB』の文化がどう現在まで引き継がれていったか、引き続き見て頂きます。

『美随伴コミュニケーション』の文化

-貴族は和歌を離れては社会生活ができない状態だった

優雅に思われる貴族の「和歌サロン」的文化ですがこの時代は和歌の上手下手が人物評価に直結していました。仕事をする朝廷では漢語の能力が必須でしたが、プライベート空間の内裏では「和歌」の能力が必須だったのです。和歌ができないと恋愛も結婚もできず、出世もできない状態でした。

例えば百人一首でも有名な在原業平は下級貴族で社会的には出世できなかったのですが、その和歌が女性の心も男性の心もつかんで、日本人の永遠のヒーローの一人として、今にいたるも名が残っています。

貴族であれば和歌を嗜まない訳にはいかない状況の中、何百年にもわたり三十一文字でものごとの機微を表現する競争を続けてきたのが「和歌」の文化なのです。

『此の當時の和歌は、社會生活の上に、廣く深く織り込まれてゐて、和歌はまさに生活の一部となつてゐて、上流社會の者は、和歌を離れては十分な生活ができなかつたのである。』「古今和歌集評釋」(窪田空穂先生)

貴族の宮中の儀式には和歌が伴っており社交の場で祝いの場・哀傷の場でも贈り物の場でも、相対して盃を勧める際にも和歌を詠まなければなりませんでした。恋愛‐結婚に至っては和歌が不可欠で、顔を見ぬ男女が相手を見極める唯一の材料が和歌の贈答だったのです。

『當時の生活にとつては和歌は必要品だったのである。趣味、教養といふ程度のものではなくそれがなくては生活の出來ないものだったのである。』

『和歌は實用品であると共に文藝品である』。

宮中の儀式・恋愛や結婚・その他のコミュニケーションの流れに常に和歌が伴いD表現化し、常にD感情が喚起されることが望まれていました。

貴族たちの社会は、日常生活の対人コミュニケーションに否応なく

和歌というD表現、D感情、『美的なもの』が随伴させられる

『美随伴コミュニケーション』社会だったのです。

今の日本人も複雑な敬語や丁寧語を駆使し、暮らしの中でお辞儀や挨拶が多いなど『美随伴コミュニケーション』の特性を受け継いでいるようです。

これが現代の日本にまでどう引き継がれていったのか追って見て頂きます。

和歌を交わすことで「美的・特殊」な空間になる-

『二次的現実』に遊ぶ-居る和歌の文化

歌合や生活の中で歌を読むときも題詠の際にも適切に儀礼や約束に従い他者の詠む歌に心を開き積極的に感じ入り自分も真剣に自由に創造的に歌を詠む-和歌の文化には「場の文化」の側面があります。現実の世界と重なりつつ

位相の異なる「二次的現実- 儀礼- 演技的空間」に遊ぶ- 居る側面が

和歌の文化にはあるのです。

伊勢物語の男女のやりとりですが、

年を経て住み来し里を出でていなばいとど深草野とやなりなむ

(伊勢物語 男)

―幾年も住んでいたこの里を自分が出て行ったなら、ここはいよいよ深草の地名のごとく草深い野原になってしまうのだろうか。

野とならば鶉(うずら)となりて鳴きをらむかりにだにやは君は来ざらむ(伊勢物語 女)

ー野原となったならば、私は鶉となって鳴きましょう。

そうすれば、かりそめにても、狩りにあなたがいらっしゃるでしょう。

男のつれない歌に対して女がいじらしくも巧みな返事を和歌で返したことにより、男が感動し、冷めかけていた男女の関係に愛情が戻ったのです。

同じく伊勢物語の第九段「かきつばた」では、京を遠く離れた旅でかきつばたを見て戯れに

唐衣 きつつなれにし つましあればはるばる来(き)ぬる 旅をしぞ思ふ(在原業平)

―長年着慣れた唐衣のように、身に親しんだ妻が都にいるので、はるばる来た旅をしみじみわびしく思うものだ。

と詠んだところ、旅の一同もろとも涙を流した―とあります。

《伊勢物語 第九段「かきつばた」》

これらの場面は非常に「演技的」です。「冷めかけた夫婦の愛情を取り戻す場面」「旅の中で、不意に妻を、都を離れたさびしさに感極まる場面」を

美的に演じているように見えます。

普通の暮らしの中で和歌を契機に、ふっと演技的空間に入るのです。

和歌を詠む際には松や桜の枝や花を添えたり美しい紙を用いたり香をたきしめるなど広範な美的感覚を動員し、ときに過剰なほど工夫し和歌の世界の

美的な規範に従いつつ、本当の現実とは微妙に位相のずれた演技的空間で、

各人に与えられた「役回り」を美的に演じている部分があるのです。

俵万智先生の「愛する源氏物語」では男女間での様々な和歌の交換が紹介されています。夕顔はなよなよとおとなしくて頼りない女性ですが、和歌を詠む際には自分よりはるかに高い位にいる光源氏に対して大胆に挑発的な和歌を詠みます。これは和歌という演技的空間の中でこそ許され、また機能するコミュニケーションです。夫婦喧嘩ですらも和歌で交わされる様子が源氏物語では描かれます。匂宮と中の君はお互いかなり露骨な言葉で、和歌でなじり合うのですがそれが真意が通じる契機になります。これらの和歌を詠む人たちは、「和歌というプロトコル-儀礼や約束事」に則って、恋する男女、喧嘩をしている夫婦を「美的に演じている」部分があるのです。

先に述べたように和歌では人事と自然の描写とが一つに渾融していました。男女の恋文の和歌(贈答歌)の場合など、贈られた恋文の和歌の人事(恋の部分)を敢えて読み取らず自然の描写の部分にだけ答える(恋の部分はやり過ごす)という高等テクニックも源氏物語には見られますが、これも演技的空間ならではです。

和歌を詠む際には松や桜の枝や花を添えたり美しい紙を用いたり香をたきしめるなど広範な美的感覚を動員し、ときに過剰なほど工夫し和歌の世界の

美的な規範に従いつつ、本当の現実とは微妙に位相のずれた演技的空間で、

各人に与えられた「役回り」を美的に演じている部分があるのです。

普通の暮らしの中で和歌を契機に、ふっと演技的空間に入るのです。

和歌の醸す不思議な力が男女の心を再び通わせたり、和歌が時に人びとの心を開き無防備にさせ、強く動かすことがあると当時の人たちは考えていたようです。

そもそも、古今和歌集の「仮名序」を見ますと

『ちからをもいれずしてあめつちをうごかし、めに見えぬおにかみをもあはれとおもはせ、をとこをむなのなかをもやはらげ、たけきものゝふのこゝろをもなぐさむるはうたなり。…』

とあります。和歌には、時に人の心を強く動かす不思議な力があるとされていたのです。

他者と共に心を開き真剣に和歌に向き合うとき、現実の世界と重なりつつ位相の異なる、時に人の心を強く動かす「二次的現実-儀礼-演技的空間」に遊ぶ-居る和歌の文化。D表現、D感情により構築される二次的現実です。

この「二次的現実-儀礼-演技的空間」ですが、能や連歌、茶道などの日本文化を貫く特徴であることを追って見て頂くことになります。

和歌・王朝文化においてD表現の交わされる状況と『Dフィールド能力』

和歌・王朝文化においてD表現の交わされる状況を図にします。

和歌を交わし、日常生活の最中で和歌の文学空間にふさわしい自分-役割を演じることが要求される「美的・特殊」な空間になることを見ました。このある意味で外部と区別された空間において、都市アニミズム能力を駆使し

和歌-王朝文化のD表現を発し、D感情を感じ-理解しD表現で応答しました。

王朝文化の深い教養の蓄積であり「偲ぶ」ように享受するDB、『「偲ぶ」-DB』が貴族たちに共有されていました。ここではDフィールド能力-D表現の行き交うD空間を創造しそれにふさわしく振る舞う能力、敏感に場を感じて対応し前述の美随伴コミュニケーションを駆使する能力が不可欠でした。D空間とは現実の世界と重なりつつ位相の異なる「二次的現実- 儀礼- 演技的空間」に遊ぶ- 居る空間でもありました。

和歌・王朝文化で描かれる自然は万葉集や古今集にあるような麗しい自然、万葉/平安の「優し」の自然でした。そして二次的自然-本来の自然ではなく言葉や人工物で作られた人工の美でした。なお、この時代の人々は、自然と対峙したり超越したり(五山文化)、自立した人間が自然と共に在る(雪舟以降)心性ではなく自然-神霊を讃え鎮める心性が基調と推測します。そして右上の『「偲ぶ」-DB』に『彼方』とあるのはこのDBの内容は、此処ではない美しい彼方の情報である-それを偲んでいることを意味していることを覚えておいてください。

この場=Dフィールド-美的・特殊な非日常の場では「歌の力」により不思議に心を動かす力が働き、「あはれ」に感じ入り共に涙するなど、心が昂り感受性の高まっている状態が訪れるのです。D感情の高揚のもと、ある種の「集団的な変性意識」状態も起きたかと思われます。

和歌の関わる場では、ときに、現実の空間が「ふっ」と異空間化し、貴族たち演技する者同士でVirtualな美的特殊な演技空間に遊んでいる体験があったと思われるのです。

この「周囲の場の変化、空気を感じ取り、すぐにその場にふさわしい振舞いで応える能力、「Dフィールド能力」の文化がその後藝道や江戸時代の生活文化にも引き継がれていくことを後に見て頂きます。

「場の空気」に合わせる能力が重視される文化が今の日本社会にも濃厚にあることは、多くの方に同意頂けるのではないでしょうか。なおこの部分は渡部泰明先生の「和歌とは何か」の「序章-和歌は演技している」の内容を一部参考にさせて頂きました。

「古今和歌集」はその後の全ての日本文化に影響

現代に生きる私たちも、古今集に多く出てくる桜や梅、ウグイスやホトトギスに自然や季節の訪れを感じます。四季折々の風物-その年最初の桜を見て気持ちが動くこと、秋の海に寂しさ-人との別れを重ならせるような感受性なども、古今和歌集に遡るところがあるのです。

「果てしなく美しい日本(ドナルド・キーン 1958年)」 昭和に残る古今和歌集の影響

この本には、外国人から見た昭和の日本人が、四季に応答して暮らしていたことが美しく描写されています。

日本人は四季を認識するばかりか、四季に応答する。

『以前は、冬服を夏服に着替える日が定まっていて、「衣替え」の日がたまたま暑かろうと寒かろうと、人々はそれに従った。今日でも、多くの日本人はふつう長袖の下着を十月一日から着始めたり、七月一日に麦藁帽子に替えたりする。』…

四季にはそれぞれ独特の食物がある。

『数個の炭火が唯一の暖房である日本家屋では、湯気の立つ一杯のうどんがまたとない喜びであり、筍や茄子の初物は、年中冷凍で手に入る場合に比べると、それを待ちわびていた人々にとってははるかに美味に感じられる。優雅な日本料理店へ行くと、客はふつう特に自分の好みの料理を指定しない。客が決めるのではなく、その日には何の魚、何の野菜、何の果物がもっとも旬であるかを、板前に指定させる。料理法自体よりも、新鮮さと、季節にかなっているかどうかが高く評価される。日本料理では、もっとも重要なのは、ひとつひとつの料理が自然の香りをとどめていることであり、この上ない成熟の瞬間に供することである。』

その他花見の風習や、最も忙しいビジネスマンでも紅葉を見に行くこと、冬には雪景色を愛でるのはもちろんである…など様々な昭和の日本人と季節との関りを記述されています。食べ物の四季に応答することは古今和歌集以降になりますが、四季の移り変わりに応答し生活の至る所にD表現、D感情が散りばめられていることは古今和歌集の文化を継承するものと言えます。

和歌の文化―「もののあはれ」を歌う文化

平安時代は、女性たちの文化が大きく開花した時代でした。女性たちは仮名文字を駆使してすばらしい文学作品を書きはじめました。『和泉式部日記』『更級日記』『紫式部日記』などの日記文学、『枕草子』などの随筆、『源氏物語の』を筆頭とする物語文学など、女性たちの書く日記や随筆、物語、和歌などの文学には、一貫して『はかないもの、ささやかなもの、小さなものを愛おしむ感覚』、つまり「あはれ」「もののあはれ」の感覚が根底にありました。

高階秀爾先生「増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い」を引用させて頂きます。

『第一に「うつくし」がもともと愛情表現を意味する言葉であったことから明らかなように、きわめて情緒的、心情的であるということであり、第二に「くはし」「きよし」に見られるように、日本人は「大きなもの」「力強いもの」「豊かなもの」よりも、むしろ「小さなもの」「愛らしいもの」「清浄なもの」にいっそう強く「美」を感じていた ということである。このことは、西欧の美意識の根となったギリシャにおいて「美」が「力強いもの」や「豊かなもの」と結びついていたのと、対照的であると言ってよいであろう。事実、ギリシャ人たちにとっては、美は、真や善と同じように理想化された価値であり、人間よりも上位の存在である神に属するものであった。したがってそれは、当然他の理想化された価値である善や力や智慧と容易に結びつけられる。』

源氏物語など王朝文学では宮廷での恋愛が全てでした。源氏物語には多くの女性が登場しますが、出家したり儚く死んでしまう女性が多いです。出家する女性の多くが密通を犯しています。この宮廷での恋愛の、はかなく小さい世界こそ、きはだつて不安定な、移ろひやすい世界でありました。

そしてこのような文学を取り巻く周辺の世界はと言えば、まだまだ政治も社会も不安定で、医療も発達していない、病気をしても僧侶や陰陽師の加持祈祷だけが頼り、天災や飢饉がおこるとたちまち死者と腐臭が都にあふれかえるような時代でありました。

平安時代の女性王朝文学で、以後の時代の文化に大きな影響を及ぼしたのは源氏物語のみであるとも言われているのですが、少なくとも源氏物語を経由して王朝文学のあはれの感覚は以後の時代の文化に影響していきました。

末法思想と浄土教

中世初期は、民衆に地獄への恐怖の感覚が深く浸透した時期でした。

十世紀の末に源信が著した「往生要集」には克明な地獄の描写があり、その恐怖は様々な絵画や文学に表現され、地獄に堕ちる恐怖は中世には広く一般庶民にまで浸透しました。

中世の社会では神仏に関わるものとしての宗教は人間の生きることの全てに強大な影響力・支配力を持っていました。農業で、降雨を祈る呪術的祈禱などは生産活動の不可欠な一環であり、領主に年貢を納める等の行為は宗教的善行と見做され神仏の加護を約束するものとされ、領主への敵対行為は宗教的悪行- 神仏の怨敵行為とされるのでした。

地獄に堕ちる恐怖が広く浸透している中で、神仏に関わる宗教の支配力は政治や経済・道徳や倫理・農業を筆頭とする産業・芸能などすべての領域に及び、その恐怖は血肉化され意識無意識に数百年かけて刷り込まれていったのです。

末法思想―1052年から末法の世、修行する人も悟る人も絶え暗黒の時代が訪れる、という噂が流布しました。天皇も貴族も政治はそっちのけで、なんとかして浄土へ行きたい、どうやったら行けるかということばかり考えるようになりました。そして仏の慈悲にすがれば浄土に行くことができるという「浄土教」が大流行します。絶大な権勢を誇った藤原道長は自宅の庭に阿弥陀堂をつくり如来像を祀り、いよいよ死ぬという時には阿弥陀像の手に結んだ五色の糸を握り締めて往生を待ちました。道長の息子の頼通は、平等院鳳風堂という壮麗なお堂を建立しました。貴族たちはこぞって自分の邸宅の庭などに阿弥陀堂を建立します。阿弥陀仏が今わの際の人を助けに来る「阿弥陀来迎図」もたくさん描かれます。

『無心』というコンセプトが存在感を強めてくる

「日本人の心の歴史」(唐木順三先生)には、貴族がこのようなありさまで王朝文学がこのような世界を描く傍ら、鎌倉時代にさしかかる12世紀末頃に

「心」は埒もあかぬもの、捨つべきものとされ、「無心」がかえって尊く高きものとする思想が目立ってきたことが説明されています。

西行(一一一八-九〇)の歌、

心から心にものを思はせて身を苦しむるわが身なりけり

行方なく月に心の澄みすみてはてはいかにかならむとすらむ

道元(一二〇〇-五三)は

『仏道をならふといふは、自己をならふなり。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。』(『正法眼蔵』)

一遍上人(一二三九-八九)の歌

『こころよりこころをえんと心得て心にまよふこころなりけり

みな人のことありがほに思ひなすこころはおくもなかりけるもの

心をばこころに怨(あだ)とこころえてこころのなきをこころとはせよ』

平安末期からいよいよ時代が音を立てて崩れるような世の中になっていきます。西行が「心」とは埒もあかぬものとデモーニッシュな想念に内面で苦しむ一方、外界で政治では保元、平治の乱に続き平家の滅亡に繋がる時代であり、僧兵が強訴し東大寺や興福寺が焼亡し暮らしの周りでは大火、飢饉、地震、大風が相次ぎました。

古今和歌集以降の和歌の文化では『人の心』を種にし『思ひ、こがれ、待ち、工夫し、言葉を計らふことが詩歌の本領とされ』*、その傍らで心はデモーニッシュに執心に暴走し苛まれ心の救済は得られない中で、

「心」を離れ、捨て、無心になる方向に道元や一遍らが先鞭をつけました。

*「日本人の心の歴史」(唐木順三先生)

以上和歌の『情報世界』の章では

平安時代の貴族の和歌の文化を以下のキーワードで説明しました。

●『都市アニミズム』能力 ●『「偲ぶ」-DB』 ●『Dフィールド能力』

●「二次的自然」と「二次的現実」

これらの文化は千年の時を超えて今の日本文化をも規定し続けています。

引き続き、これら和歌の「情報世界」が、中世以降の芸道(能・茶道・俳諧など)、および江戸時代の生活世界にどのように変化しつつも引き継がれていったかを見て頂きます。

3. 能・茶道 芸道の情報世界 『無心(修行)アニミズム』

室町から戦国、織豊時代に向けて連歌・能・茶道という芸道の文化が立ち上がり、それらは江戸時代に向け日本を代表する文化となっていきます。

能は、ある意味それ以前の日本文化を集大成したものです。

茶道は、その後の日本の生活文化の根底にあるコンセプトとなりました 。

そして連歌は、貴族と武家が中世に新しく上流の文化に引き上げ当時の文化の中核にありました。社会的権威が、伝統が滅びゆくかに見える中世の世界の中で、これらの芸事の場において今に至る日本的感受性、美意識の核が準備されていきました。この連歌・能・茶道には、今の私たちが「日本的」と感じる文化-『情報世界』の特性が多々認められるのです。

ーーーーーーー

能も茶道も、世阿弥や千利休の時代から現在に至る数百年の間に大きくその姿を変えています。茶道は時代の変化-政治・社会状況・経済環境の変化の中で変容を続けて今に至ります。能は世阿弥などの時代の曲や芸をそのまま引き継いでいるかに見えますが、実際は世阿弥の時代には能は創造の芸術であり流動的なものでしたし、演出や演技の類型化・規格化の度合いは弱く、象徴性や様式性の程度は低かったのです。能の一曲の演能時間も江戸末期には室町期の二倍にもなっています。江戸期に能の芸質が重々しさを増し、体力・気力を消耗する厳しい芸に変わった等の変化も指摘されています。

(「岩波講座能・狂言Ⅰ」)

本論冒頭で記しましたように、あくまで21世紀の現代の視点から過去重要であったと思われる事項を取捨選択して再構成したものであること、ご了承いただければ幸いです。

ーーーーーーー

ここでは以下能と茶道についてその概略を説明し、次いでそれらの「情報世界」を集約します。

3.1 能と世阿弥 精神の集中の境地

3.2 利休の茶:茶道は生活文化であると同時に禅における宗教改革

3.3 能・茶道 芸道の「情報世界」の諸側面集約』

能・茶道においても前章に説明しました

・『都市アニミズム』 ・『「偲ぶ」-DB』 ・『Dフィールド能力』

・『二次的自然』『二次的現実』

を説明すると共に新たに『無心(修行)アニミズム』などの概念を紹介いたします。

3.1 能と世阿弥 精神の集中の境地

観阿弥・世阿弥(1363? -1443)父子二代より前の能の実態は不明です。

能の前身は雑芸的な猿楽と言われていますが、そこから劇的展開力のある能がいかにして生まれたのか、資料不足のためほとんど解明されていません。

さらに世阿弥以前の能は確実な台本が一つも伝わらず、詳細が不明です。

貴人の贔屓が芸能界を生き抜く最上の手段であったため、観阿弥は息子の世阿弥に上流階級向けの教養を身につけさせようと考えました。また、将軍側近の文化人と接する観阿弥は、能を文学的に洗練させる必要を痛烈に感じてもいたでしょう。観阿弥は世阿弥の教育を南都文学サロンに出入りする文化人に託します。こうした教養が世阿弥の能作や著述に貢献し、多くの傑作を生む土壌となります。役者としての観阿弥と世阿弥の天才、世阿弥の極めて高度な文学的才能が今日まで能を存続させたのです。

能は観阿弥、世阿弥の時代にほぼ原形が完成しました。中でも複式夢幻能は世阿弥が完成させた能の代表的な形式の一つで、それは

旅の僧のもとに土地の者が現れその地の物語を語り、自分がその物語の主であることを示唆し姿を消す。なおも僧がその地に留まっていると、土地の者が昔の姿で夢現の中に現れ過去を語り踊り、僧の供養とともに消えていく…

といった能の戯曲形式で鎮魂、呪鎮の意味合いが強い形式と言えます。能舞台で役者の登退場に使われる「橋懸り」もあの世からこの世へ渡された架け橋と言われているなど、能は宗教性の高い芸術なのです。

今昔物語集第十四巻第七話「修行僧至越中立山会小女語」には世阿弥が作った複式夢幻能の形に非常に似たお話があります。修行中の僧が人もいない山中で二十歳にもならないような女と会い、その女-既に死んでいるその女が地獄で堪えがたき苦を受けていること、苦しみから救われるために彼女の両親が法花経を書写供養することが必要と僧に伝える話です。このような、死者の無念怨念を祓うような仏教説話が聖と俗の間にある興業の場で行われ、世阿弥等の能の世界に繋がっていったと推察されます。

複式夢幻能の代表的なものとして能の『定家』を紹介させていただきます。後白河法皇の三女の賀茂の斎院、式子内親王と藤原定家との、死後も終わらない妄執を描く作品です。

(安田登先生「異界を旅する能」の記述を引用-参照させて頂きました)

藤原定家の、死して式子を恋うその思いは消えず、植物の霊、定家葛と身を変えて地を這い、式子の墓に絡まりつく。蔦葛と化した定家の亡霊に絡まれ、纏われ、暗闇の墓の下に眠る式子。「おどろの髪も結ぼほれ」という凄惨な表現が使われるが、本文を読む限り定家の髪なのか式子親王の髪なのかわからない。

その二人の髪が半覚半睡の朦朧たる意識の中で絡まりあう。

「いつまでもこの妄執の地獄に沈み、露霜に消えかかる妄執を助け給えや、こんな私を助けてください」と言う。掛詞や縁語を駆使する能の詞章は,主語があちこち縦横無尽に変幻して、さらに能が始まって三十分以上は経っているので意識と無意識の境は曖昧になり、もうほとんど観客自身が異界に入ってしまっている。

後半、僧が法華経の『薬草喩品』を読んで弔うと、墓に絡まりついていた蔦葛がほどけ、式子内親王が墓の中から現れて僧に感謝をして舞を舞う。

ふつうはここで成仏をするのだが、能「定家」では、己が姿を恥じた式子内親王が再び墓に入ると、またもとのごとくに定家葛が這い纏わって、その墓の姿すら埋めてしまう。

現実と異界を行き来する複式夢幻能の世界がここにあります。

能の観客であった当時の知識階層においては古典注釈や和歌の学による古典文学に対する関心と理解が相当高い水準に達していました。世阿弥の複式夢幻能は死者や神霊を舞台の上に登場させ、過去の物語を美しく語らせ舞わせることにより、古典文化の様々な物語を豊かな解釈、新たな解釈を添えて提示することを可能にしました。この知的・心情的に豊かな物語世界は当時の知識階級を惹きつけ、能は王朝文化を含むそれまでの日本の芸術教養を集大成したものとなりました。複式夢幻能においては現実と異界のものである死者や神霊や鬼が舞う幽玄美にあふれる舞台が展開されます。観客も、演ずる側も、豊かな古典芸能の知識と高度な感受性能力がベースにあっての芸術舞台が完成したのです。

次に能の情報世界についてみていきます。

「心と技の両面から深め、究めようとする」能の奥義 世阿弥(「花鏡」)

世阿弥が円熟期に記した「花鏡」には心身の感覚を研ぎ澄まし、それと肉体的表現が一体化している様が記述されています。

【動十分心 動七分身】

師の教える動きをよく極めその上で動きを抑える。年老いて若さが失われる中、内心の緊張を上げつつ、身体的な動きは抑制し、面白味となり観客に伝わる境地がありました。

【万能綰一心事】

何もせず、じっとしている隙(ところ)が何とも言えずおもしろい境地がある。能役者の内心の緊張が保たれ、油断無く心を繋がれることで、それが外に匂いておもしろい。その内心も「無心の位」にて演じる自分にも隠すように繋ぐべしとあります。

【離見の見】

観客と同じ視点で自己を肉眼では見られないところまで見る「離見の見」。

【なす所の態に少しもかかはらで、無心無風の位に至る見風】

自意識を離れ、無心無風の境地にて「妙所」言いようのない最高の境地に達する境地が説かれます。

【時節当感】

観客の心をとらえる一瞬-観客全員の心を引き込む瞬間を掴めというのです。

指揮者がいないのに「自然に合う」オペラ

能は演劇、舞い、謡(合唱)、囃子(楽曲)が統合された、西洋に先行する日本製のオペラとも言えますが、能には指揮者はいません。西洋の室内楽のように奏者がアイコンタクトで拍子や強弱を合わせることもありません。

囃子の太鼓・大鼓・小鼓・笛の奏者は目線を交差させず真正面を向いたまま各々の楽器は拮抗したままで演奏し、「拍子不合」と言われる囃子と謡が「拍子」を共有しない箇所では囃子と謡は一見ばらばらに、他方に合わせて速度を変えたりもせず、互いに拮抗しつつ、しかし絶妙にタイミングを調整し緊張感の中でその場の最高のものを創り上げます。

「花鏡」の記述や能舞台の実態からは、能が微かな兆候を感じとり絶妙に表現する、都市アニミズムの感覚を先鋭化させ継承しているかに見えます。現在の私たちのイメージする「禅」「武道」の響きも感じられるようです。

能舞台では集団で一つの、無心で濃密なD空間の場-二次的現実を構成していた・・・と推測するものです。

生涯を通して続く修行 究める「道」 世阿弥(「風姿花伝」「花鏡」)

世阿弥は「風姿花伝」「花鏡」などで一貫して、能が生涯を通して慢心を避け、花を求め究めることを絶やさぬ厳しい修行であると示しています。

『上手だにもわろき所あり。いはんや初心のわれなれば、さこそわろき所多かるらめ」と思ひて、これを恐れて、人にも尋ね、工夫を致さば、いよいよ積古になりて、能は早く上るべし。もし、さはなくて「われはあれ体にわろき所をばすまじきものを」と慢心あらば、わがよき所をも真実知らぬ為手になるべし。よき所を知らねば、わろき所をもよしと思ふなり。さるほどに、年は行けども能は上らぬなり。これすなはち、下手の心なり。されば、上手ににだにも上慢あらば、 能は下るべし。いはんや叶はぬ上慢をや。よくよく公案して思へ。

上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと、工夫すべし。下手のよき所を取りて、上手の物数に入るること、無上至極の理なり。人のわろき所を見るだにも、わが手本なり。いはんやよき所をや。「稽古は強かれ、諍識はなかれ」とは、これなるべし。』

『まづ、七歳よりこのかた、年来の稽古の条々、物まねの品々を、よくよく心中に当てて分ち覚えて、能を尽し、工夫を究めてのち、この花の失せぬ所をば知るべし。この、物数を究むる心、すなはち花の種なるべし。されば、花を知らんと思はば、まづ種を知るべし。花は心、種は態なるべし。』

『まづ、師の云ふことを深く信じて、心中に持つべし。師の云ふと云つぱ、この一巻の条々を、よくよく学して、定心に憶えて、さて、能の当座に至る時、その条々をいだし試みて、その徳あらば、「げにも」と尊みて、いよいよ道を崇めて、年来の劫を積むを、能を知る大用とするなり。一切芸道に、習ひ習ひ、学し学して、さて行なふ道あるべし。申楽も、習ひ学して、さて、その条々をことごとく行なふべし。』

これらの世阿弥の能書は外部の人に見せるためではなく、秘伝として後継者に能の神髄を伝えるべく書かれたものです。これらの能書には、当時の世阿弥が考えた能の本質的な部分が記されているのではないでしょうか。

3.2 利休の茶:茶道は生活文化であると同時に禅における宗教改革

そして室町時代から戦国時代に至る文化、芸術の高揚の中に茶道が興ってきます。現代に続く茶道の流れは、

・わび茶 :珠光→武野紹鴎→千利休

・唐物数寄の「大名茶湯」:室町殿中の茶の湯→「御物」散逸・名物誕生→織田信長→豊臣秀吉

この二つの流れが並行してあり、千利休と秀吉の頃に両者が合流してできた

・江戸時代の「大名茶」:古田織部・小堀遠州・片桐石州…松平不昧・井伊直弼 ・・・の3ラインで整理されるでしょう。

室町将軍が唐物を珍重した時代、それとは別に国産の茶道具も用いて「わび」の趣向を見出す人々が現れました。その中で唐物と倭物を調和させて渾然一体となった境地を求めた珠光の教えは宗珠、武野紹鴎、辻玄哉、そして千利休に受け継がれ花開き今に至ると言われています。

なお戦国時代、地方でも真の武士をめざした各地の武将らは戦の傍ら茶道を始め日本の文芸を各地で実践し、それは江戸時代以降も日本各地に日本文化が普及展開される起点となりました。

ここから先の記述には「歴史的に事実としてあったこと 存在した資料」か不確定もしくは否定されていますが「茶道文化を奉じる人たちにとっては実在と見做されていた」事象を取り上げます。茶道の文化-伝統からみれば、それらは「心的事実」として存在した、という立場とお考え下さい。

珠光が弟子の古市播磨澄胤に与えた手紙「古市播磨法師宛一紙」(「心の文」)によれば「此道、第一わろき事ハ、心のかまんかしやう也」とあり、我慢我執、我なりと慢心する心が第一にわろき事、とあります。我慢、我執はともに仏教用語です。茶道においては謙虚に素直に己を空しうする覚悟が必要なのです。「心の文」の最後は「心の師とハなれ、心を師とせされ、と古人もいわれし也」と結ばれています。もとは涅槃経二十八に「願作心師、不師於心」とあるもので、古来多くの日本人の耳目に触れているものであり、謡曲「熊坂」にも「迷うも悟るも心ぞや」とあります。

後述します茶道の古典「南方録」によれば紹鴎は「わび茶の心とは新古今集の中の藤原定家の歌にある」と言ったといいます。

見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ

花や紅葉は書院台子の王朝宮廷の茶、浦のとまやは無一物のわびの茶です。花や紅葉の世界をはじめから知らない人にはわび茶は理解できない、花や紅葉をじっくりと眺め体得し尽くしてこそ、苫屋の錆びきったわび茶の世界を見出すことができるとのことです。

また、同じく「南方録」に依れば、利休は紹鴎の示した定家の歌に加えて、同じく新古今集の藤原家隆の

花をのみ待らん人に山里の 雪間の草の春を見せばや

を茶の信条としていたと言います。この歌の「山里」は定家の歌の「浦のとまや」と同じ無一物の寂びれきった状態をさし、その雪間からほつほつと草の青が自ずと姿を現す、それを茶道の求める境地に例えたのです。

「わび茶」で紹鴎が活動しているころ、諸国の戦国大名は唐物名物を盛んに蒐集していました。唐物名物の多くは室町幕府の旧蔵品が市場に流れたものです。それら天下の名物を二百七十七点も蒐集し茶会を政治の場として活用したのが織田信長です。信長が好んだ茶湯は唐物を絶対視し、広い茶湯座敷の使用や武家の正式な饗膳を供するといった趣向で「わび茶」とは一線を画する「大名茶湯」と呼ばれます。豊臣秀吉も当初は「大名茶湯」を目指したのですが、唐物名物の多くが本能寺の変で失われたこともあり利休の目指す「わび茶」に傾倒していきます。

茶道における精神性や宗教性

つづきまして、茶道における精神性や宗教性に関わる記述をいくつか紹介させて頂きます。先ずは、秀吉や家康と同時代に生き、彼らと面識があったポルトガル人ジョアン・ロドリーゲス「日本教会史」より抜粋です。

『この王国の優雅な習慣の中でも、主要であり、日本人が最も尊重し全力を傾倒するのは茶を飲むことに招待することであろうが、それと同じく、彼らはまた、客人に茶を出す場所を造るについても、特殊な建物、その建物への通路や入口、またこれらの場所の目的に適したその他さまざまなことに丹精をこらすのである。そこでの目的は、一般には僻地や無人の境における自然の事象について静かに落着いて観照することなので、その点からして、この場所におけるすべての構成が、全体としてその目的に適応し、また、藪にある粗末な樹皮や木材を自然のままに使い、一定の様式に従って造られた粗末な小屋における隠遁的孤独を保つのにも適するようにする。』

ロドリーゲスは、茶道における数寄(suky)という芸道を「孤独な宗教の一様式」と呼んでいます。

《利休の朝顔の茶会の逸話》

利休の庭に朝顔の見事に咲いていることを聞いた秀吉公が利休の朝会に行ったが庭には朝顔が一輪も咲いていない。興ざめと思いつつ秀吉公が小座敷に入るとそこには色鮮やかな朝顔の一輪だけが床にいれてあり、秀吉公はじめ共の人々も目が覚める心地であったといいます。

《小堀遠州の茶会》

江戸時代の茶人、小堀遠州が茶会を行った際に、茶室で仏教の侘びの世界観を示す円鑑国師の墨蹟を掲げ、鎖の間では室町文化の東山御物である梁楷の山水図をかけ、書院では古今集で王朝文化を象徴するなど、一日の茶会の中で、日本文化の全ての歴史を渉猟するかの編集を見せたといいます。

《井伊直弼『一期一会:茶話一会集』》

井伊直弼は「茶湯一会集」で日常的な繰り返しの中に「一期一会」を常に意識しなければいけない等の茶の湯の高い精神性を示しました。多くの茶書の中でも「茶湯一会集」の後半は屈指の名文と言われます。

利休の一輪の朝顔は、庭の全ての朝顔、夏の朝を一輪に凝縮したものです。遠州は日本文化全てを茶室の設えに凝縮しました。井伊直弼の一期一会は、今の目の前にいる人との一瞬に、その人との関りをすべて凝縮するものであり、ひいては世の人との関りすべてをその一期一会に凝縮するものです。茶室の限られた静謐な時空に、外の世界の自然や文化、人と社会の粋を代表するagent(依代)が配置されているかのようです。

そして茶道は仏道の修行である旨が、様々な表現で伝えられています。「南方録」第一巻(覚書)を見ますと

『小座敷の茶の湯は、第一仏法を以て、修行得道する事なり、家居の結構、食事の珍味を楽とするは俗世の事なり、家はもらぬほど、食事は飢ぬほどにてたる事なり、これ仏の教、茶の湯の本意なり、水を運び、薪をとり、湯をわかし、茶をたてゝ、仏にそなへ人にもほどこし、吾ものむ、花をたて香をたく、みな〱仏祖の行ひのあとを学ぶなり…』

小座敷での茶の湯は全てが修行です。

『宗易へ茶に参れば、必ず手水鉢の水を自身手桶にてはこび入らるゝほどに、子細を問候へば、易のいはく、露地にて亭主の初の所作に水を運び、客も初の所作に手水をつかふ。これ露地・草庵の大本なり。この露地に問ひ問はるゝ人、たがひに世塵のけがれをすゝぐ為の手 水ばちなり。…』

手水鉢の水を亭主が自ら手桶で運ぶ心構えなど、一見些事に見えることの中に深い意味と心構えが必要なことを説いています。

『客・亭主、互の心もち、いかやうに得心してしかべきやと問、

易の云、いかにも互の心にかなふがよし、しかれどもかないたがるはあしゝ、得道の客・亭主なれば、をのづからこゝろよきもの也、未煉の人互に心にかなはうとのみすれば、一方、道にちがへばとも〱にあやまちする也、さればこそ、かなふはよし、かないたがるはあしゝ、』

南方録でも無心が説かれます。良い茶会とは、客と亭主のお互いの心に叶うのが良いと述べつつ、自然に叶うのは良いが互いに叶おうと迎合するのは良くないと説かれているのです。

「熊倉功夫著作集第一巻 茶の湯 心とかたち」には、利休の想定していた露地は奥深い山の風情でありまさに山中に別世界をつくりあげようという意識が込められていたと思われること、茶の湯では「山中にある聖なる世界が展開している」ことなどが述べられています。

露地を渡ることはこの世から別世界への境界を超えることでありいわば茶の湯は聖なる別世界の行為であったのです。そして茶室とは二重にも三重にも外界から遮断された場所であり、茶室に入るということは宗教的な行事の「籠る」に大変よく似ていること、茶事は一時の遁世であり茶室の中においては俗塵の入ること、世俗の話題を避けたこと を伝えられています。

久松真一先生は「茶道の哲学」において、茶道は禅を禅院から在家の露地草庵に開放した宗教改革であると述べられています。

『(茶道というものは)日常生活の掃除とか食事とかいうような、ごく普通の、何でもない日常些事といわれるような事柄から、人間生活としましては一番深い高いものであるといってもよいと思われまする謂わば非日常的な宗教というようなものに至りますまで、全体を包括しているのであります。だから芸術の方面もありますし、あるいは道徳の方面もある。そしてそういうものが一つの体系をなしている。そこに茶道文化体系というものが成立しうると思うのであります。…』

その後江戸時代に至り茶道は日本の生活様式そのものを芸術化していったことを、追って江戸時代の文化を説明する際に紹介させていただきます。

3.3 能・茶道 芸道の「情報世界」の諸側面 集約

続きまして和歌に見られた『都市アニミズム』『「偲ぶ」-DB』『Dフィールド能力』の文化が能と茶道に引き継がれ発展していることを見ます。

『Dフィールド能力』:演じる文化

和歌と同様に、能・茶道でもその場の空気を察知し・合わせ・言葉や行動で表現する『Dフィールド能力』が重要だったと思われます。

美的・特殊な非日常の場を生活の外に形成する

能は非日常の異界に入る呪鎮の芸道、茶道も「山中の別世界」の、仏道-宗教に擬せられる非日常の場の芸道と言えます。

能も茶会も『都市アニミズム』的な鋭敏な感覚を求められる空間でした。

芸道の型に沿い自然や微妙な人間心理を演技し鑑賞する場でもありました。

能や茶道は優れた芸や文学的時空を嗜み創造する遊び事の場であると同時に 美的・特殊な非日常の場を形成する「演じる」空間でした。

「心の昂ぶり」と同時に「無心の境地」も求められる、宗教的なものに隣接するような場で軽度の「集団的な変性意識」の状態も起きたと思われます。

和歌と異なり、隔てられた異界-茶室-能の演じられる場に入る形で行われたこれらの芸道においては、和歌以上に『Dフィールド能力』が必要とされ発揮される場だったのではないでしょうか。

『美随伴コミュニケーション』

平安貴族が和歌という「美随伴コミュニケーション社会」に居たのと似て、室町~戦国時代の社会上層の重要人物間のコミュニケーションにも連歌と能と茶道などが伴っていました。これらの芸道は、当時の社会上層部の人たちにとって避けて通れない嗜みになっていたことが記録されています。

能では室町幕府の最上層の足利義満・義政・二条良基らが能を堪能し支援。豊臣秀吉も自ら能を演じ披露しました。

茶道では信長秀吉の「御茶湯御政道」を筆頭に、戦国大名も政治に関わる商人・僧侶も「茶道」の嗜みは必須でした。

室町将軍家、そして信長や秀吉がこれだけこれらの芸道に注力している中、社会上層部の貴族や武家、戦国大名やそれに関わる商人・僧侶の間で連歌や能や茶道の嗜みは必須であり、その真剣さの中で芸道の「Dフィールド」の異様な高揚感ある場も共有されていたと考えられます。

平安時代とは異なる形態ながら、室町~戦国時代の武家公家上級商人などの社交、交際の中において『美随伴コミュニケーション』は不可避な状態にあったと推察されます。

『「偲ぶ」-DB』

室町~戦国時代の武家貴族や商人、僧侶の間では『都市アニミズム』の能力を前提として、連歌や能や茶道をお互いの交流の中で嗜む能力は必須であり

王朝文化とそれ以降の武家文化、連歌や能や茶道の知が『「偲ぶ」-DB』として共有され、連歌や能、茶会その他の機会には『「偲ぶ」-DB』の「情報を降ろす」ーそれらを思い出し・しみじみと鑑賞などし自分の経験知識や感情、周囲の状況なども鑑みた上でそれらの情報を理解-編集加工し、連歌や茶会、能の鑑賞、また立ち居振る舞いなどで表現し、それらは周囲に共有され『「偲ぶ」-DB』に情報として蓄積されていったことでしょう。

時間経過とともに『「偲ぶ」-DB』は蓄積され充実・深化していき、

王朝文化の『もののあはれ』に加え数寄・荒び(遊び)、幽玄や寂び侘び、冷え枯れなど、連歌や能や茶道などの文芸も加わり美の情報DBは拡充していったのです。

和歌の場合と同様に、この『「偲ぶ」-DB』は王朝文化以来の日本文化の深い教養の蓄積であり「偲ぶ」ように享受するDBを当時の武家貴族や商人、僧侶は共有・駆使し、D表現を創造しD感情を喚起していたのです。

日本の場合、この『「偲ぶ」-DB』が和歌-王朝文化で数百年、更に連歌や能・茶道の武家の文化にまで接続され、「集団で知識が共有され蓄積されていくプロセス」として非常に長期にわたり継続しました。

連歌・能・茶道が平安王朝以来の文化を踏襲していることですが、まず

連歌は王朝文化以来の和歌の文化の教養が必須の芸道でした。そして

能も膨大な和歌・王朝文化情報DBの内容を想起しながら観る芸能です。

図は能の『熊野(ゆや)』の一部分です。

この部分だけでも

観客は平家物語・地主神の名称・仏教の説話・新古今の歌など王朝文化とその後継文化に関わる、多様な情景を想起することではじめてこの豊かな『熊野』の情報世界を堪能できる、D表現とD感情の喚起が成される、そのような構成になっています。

茶道も平安王朝以来の文化の教養が前提となっていました。先述のように「南方録」によれば紹鴎は、わび茶の心とは新古今集の中の藤原定家の歌、「見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ」にある、と言ったといいます。同じく「南方録」では利休は紹鴎の示した定家の歌に加えて、新古今集の藤原家隆の「花をのみ待らん人に山里の 雪間の草の春を見せばや」を茶の信条としていたと伝えます。

先述のとおり、江戸時代の茶人の小堀遠州は、茶室,鎖の間、書院と茶会を行った際に、茶室で仏教の侘びの世界観を示す円鑑国師の墨蹟を掲げ、鎖の間では室町文化の東山御物である梁楷の山水図をかけ、書院では古今集で王朝文化を象徴するなど、一日の茶会で日本文化の全歴史を渉猟する編集を見せました。茶道においても膨大な和歌・王朝文化情報の『「偲ぶ」-DB』の教養は重要だったと思われます。

平安時代の貴族たちが構築した、王朝文化の情報世界、『「偲ぶ」-DB』はこのように、数百年のD表現とD感情の歴史を経て拡充され受け継がれてきたのでした。

なお、これまでの説明の内容から、連歌・能・茶道においても和歌と同様に『都市アニミズム』=『自然の変化も人の心の綾も敏感に想像し・感じ取り、精緻化・洗練させ作品化する感受性と能力』が必須-重要であったことは明らかでしょう。

能と茶道においてD表現の交わされる状況

先述の『「宗教的な感情」から見た日本文化 美術芸道-日本的な感情・美意識・価値観』https://note.com/nihonos2020/n/ncd123a3b88ec の内容と重ねて、能と茶道においてD表現の交わされる状況を図にしてみました。

能とは舞台上も観客席も高い緊張感の中に「異界」として一体化する外部と遮断された濃密なD空間の芸能です。時に意識と無意識の境が曖昧になり、異界から降りてくる神霊を迎え異界に還って頂くことを模した芸能です。

王朝文化と武家の文化を併せた深い教養の蓄積、「偲ぶ」ように享受するDBが能でも共有され、此処ではない美しい『彼方』の情報を偲ぶのです。

王朝文化の自然と人事の混融した美及び能役者の精妙な演技のD表現を深く理解するための、高度な都市アニミズム能力が必要です。

能は舞台上の演者全員で鋭敏な感覚を働かせ観客の-場の空気を測りつつ、共に一つの濃厚な緊張感あるD空間を創造していく過程です。それにふさわしい-Dフィールド能力、敏感に場を感じて対応し美随伴コミュニケーションを使いこなす能力が前提となります。

能に描かれる自然は王朝文化の「優し」の自然に加え、心理的に侵襲的な畏れを喚起する自然、五山の文化に似た峻厳で人を拒絶する等の「冷え枯れた」自然-二次的自然です。

自然と人間の関係性では、能でも自然-神霊を讃え鎮める心性が基調です。

世阿弥時代の能は流動的・創造的であり、現代の能の「型」は秀吉や江戸時代以降に形成された模様ですが、能では膿血溢れる凄惨な場面も言葉で表現するなど、芸術として「型」「抑制」があったと考えます。

世阿弥は「無心の位にて、我が心を我にも隠す安心にて、せぬ隙の前後を綰ぐべし。」と説き、能の修行が「日々夜々」一生にわたると伝えています。

続きまして茶道においてD表現の交わされる状況を図にします。

茶道:「一期一会」の緊迫したD空間 二次的現実の場

茶会は茶室という極小の空間の中で亭主と客の対峙する一時の、研ぎ澄まされた場であり、非常に濃密な外部と遮断された濃密なD空間の場、二次的現実の場と言えます。

井伊直弼は「茶湯一会集」にて「一期一会」を常に意識する茶の湯の高い精神性を示しました。「一期一会」は幕末の時代の井伊直弼が広めた言葉ではあるのですが、茶室の限られた空間の中の精神性高い人と人の張り詰めた交わりを指す言葉として適切と思え、敢えて入れさせて頂きました。

茶道では茶会の準備から実施、終えた後に至る全ての趣向行いの中にD表現を込め・理解しその場にふさわしく対応-振る舞い、濃密な緊張感あるD空間を創造する能力が求められると言えます。

敏感に場を感じて対応することと美随伴コミュニケーションが一つになっている-都市アニミズムとDフィールド能力が一つになっているようです。

茶道は王朝文化を継承する側面があることを先に書きましたが、古の物語を偲ぶというより、茶会の場で交わされる言葉や所作、茶会の趣向などを「偲ぶ」側面があるかに思われます。彼方ではなく「いま此処」の事象を偲んでいるのです。理想化された明石や吉野の桜ではなく、茶室の中の事象、客と亭主の間で生起していること、終えたばかりの茶会を偲ぶ。仮想的な『「偲ぶ」-DB』から離れつつあるかに思えるのです。

「その場のものを偲ぶ」側面は、能でも「その場の演技を偲ぶ」側面があります。一方で茶道-茶会の場合は、「交わされた言葉」「その場の振る舞い」など、日常生活の延長上にある行為が『偲ばれる』対象となるのです。

茶道においては『偲ぶ』対象が芸道から日常生活に移行する過程が現れていると考えます。

茶道に現れる自然は王朝文化の「優し」と言うよりは、五山の文化に似た「冷え枯れた」自然-二次的自然です。現れている自然-神霊は鎮め讃える対象ではなく、人間の表現の素材となっているようです。利休と秀吉の朝顔の逸話の摘み取られた庭一面の朝顔の蕾の逸話を筆頭に、千利休の逸話には「自然を素材として使い尽くす人間の意志」を感じます。

茶道には表現の「型」・抑制の特性があること、無心、我執を去ることが求められ、日々の些事が修行であることは先に示した通りです。

『無心・修行アニミズム』

連歌・能・茶道など室町-織豊時代に確立した文化は、今に至る日本文化の中核と言えます。ここでこれまでに見た連歌-能-茶道の情報世界の特徴を

-あくまで現代の視点で取捨選択し再構成したものではありますが-

和歌-王朝文化と比較し表の形で明確化してみます。

*本論では論じられていない連歌も含まれておりますがご容赦ください。

●場の感覚:「Dフィールド能力」の場の感覚は連歌・能・茶道は日常から隔絶した空間で嗜まれるので和歌(〇)より緊迫-強い(●)と評価しました。

●仏道修行的:五山の文化の影響等もあり能や茶道には無心の境地・厳しい修行・「型 抑制」の要素が色濃く出ていると評価しました。

●実技全人的:茶会では設え等モノの準備、茶道・能においては具体的身体表現は修練や修行として精魂が傾けられます。能も連歌も茶道も身体性、集団での場の形成など集団性が高い芸道です。また連歌の句・能の所作・茶会での振る舞い等はその場で厳しく評価されるものでした。

これらの芸道は、実技・全人的に全方向からの人としての在り方が強く問われている、と評価しました。これらは和歌より連歌・能・茶道ではより顕著に該当すると評価しました。

なお平安貴族が「和歌なしでは暮らせない」生活であったこと、一方で

連歌や能や茶道は普段の生活空間から隔絶された場で嗜まれたことから

「生活的-生活世界」は和歌-王朝文化のみ〇の標記です。

和歌-王朝文化の『都市アニミズム』に倣いこれら連歌・能・茶道の「情報世界」を『無心・修行アニミズム』と呼称します。

室町-織豊時代の社会上層部の武士・貴族・僧侶・商人等に連歌・能・茶道はいずれも重要な教養として嗜まれていました。それらの芸道文化に通底するものの集約が『無心・修行アニミズム』です。

『無心・修行アニミズム』は『都市アニミズム』を含みつつそれに「仏教-禅の思想と方法」「身体性を含む全人的な在り方」が付加され、「非日常の場に隔絶した」ものと言えます。

D表現-D感情の危険性に対する防御措置としての『無心・修行アニミズム』

ここで、先にhttps://note.com/nihonos2020/n/ncd123a3b88ec

の3-1 日本文化における「神仏からの自立」の方法・戦略 「D表現・D感情」の危険性に対する防御措置 で提示した図を再掲します。

浄土教の時代から江戸時代に至る芸術や芸道、社会などが、「畏れ」など人間の精神の力を超える、精神を脅かす心理侵襲的な力にどのように対処してきたかを示したものでした。

これに準じて考えれば『無心・修行アニミズム』の仏道修行的・実技全人的等の特徴は、能や茶道の濃密なD表現・D感情の危険性に対する防御措置の側面があると考えられます。

人間に大きな影響力を及ぼす濃密なD表現、D感情を扱う際のこの措置は、希釈化された形で江戸時代以降の日本人の文化の広範な領域に広がることを追って見て頂きます。

ーーーーーーー

『無心・修行アニミズム』:『仮想』としての体系であることに留意が必要

繰り返しますが『無心・修行アニミズム』の「情報世界」は現代の情報、現代の視座で再構成されたものであり、室町・織豊・江戸時代にこれらが体系的に「そのままの形で」存在していたことを示すものではありません。

例えば世阿弥の「風姿花伝」「花鏡」等の能楽論が世に出たのは明治以降であり世阿弥の能楽論がどのように世に影響したか等も別途精査が必要ですし茶道の「南方録」も現代では利休以降の江戸時代における創作であると見られています。

以上のような事実はあるのですが、一方で「これら芸道の情報世界の全体像を把握するための『仮想』としての素描」には意味があると考え、このようにまとめたものです。

以降、これらを留意した上でこの概念を扱うことが必要と考えられます。

ーーーーーーー

以上、連歌・能・茶道の『無心・修行アニミズム』の『情報世界』は

・『都市アニミズム』『「偲ぶ」-DB』そして『Dフィールド能力』がより感覚的に研ぎ澄まされ、更に

・仏道修行的 無心-修行-型や抑制、

・実技全人的 モノ・形、身体性-集団性-外部の評価、すなわちモノや形での表現・身体全体での参画・集団での一つの場の創造・厳しい外部評価

が付加されたものです。一言で言うならば

・『高い精神性、宗教性も感じられる修行のような体系』が

連歌・能・茶道などの『無心・修行アニミズム』にはあり、それは

D表現、D感情の危険性に対する防御措置であり同時に芸道を深化させたと評価できるでしょう。

室町時代から織豊時代にかけ、武家支配層の周囲の武士、商人、僧侶などは、連歌や能や茶道などの芸事を教養、楽しみとして嗜みました。同時に、絶対的な支配者であった織田信長や豊臣秀吉と茶道や能の場を共にし、例えば茶道などで不興を買うことは命にかかわることでもありました。

このような中で『高い精神性、宗教性も感じられる修行のような体系』として高い境地が追及され研ぎ澄まされた能や茶道の文化ですが、江戸時代に入り、これらの文化が武家以外の広い階層かつ日本中に伝搬していったこと、そして江戸時代に築き上げられた日本的な生活や仕事の文化が、能や茶道の文化に似ているところがあることを次に説明いたします。

4. 江戸時代 経済社会の発展の中で茶道や能の美意識が全国に伝搬

ここまで説明した能や茶道の文化は武家や公家の上層階級、僧侶や上流の商人、そして地理的には堺や京や大阪の一部に集中していた文化でした。

そのような「一部の上層階級の文化」が、江戸時代の経済発展の中で「全国の町人や農民を含む広い階層の文化」として広まった経緯について説明させていただきます。

上の絵は「阿国歌舞伎図屏風」(部分)で中央は歌舞伎の創始者とされる出雲の阿国です。江戸幕府開幕府間もない1603年頃の阿国の「歌舞伎踊り」の舞台を描いたものです。

江戸時代を通して、江戸大阪京都など都市部を頂点に芸術文化はまさに開花しました。出雲の阿国を祖とする歌舞伎が興隆し数千人の遊女を抱える遊里は賑わい、浮世絵は18世紀以降優美さと過激さを追求し、「いき」のようなコンセプトも熟成しました。

参勤交代制による大名の江戸集居は莫大な新興武家貴族を創出しました。18世紀前半の推定で江戸100万の人口の半数を武家や寺社が占めていたと言われます。江戸に集められた武士たちは、格式対面上、競い合って贅を尽した貴族的奢侈生活を送るようになり、武家たちの豪奢な生活は多くの町人を誘引し巨大都市・消費都市江戸の性格が確立していきます。

(西山松之助先生(編)「江戸町人の研究」)

江戸時代の前の時代は戦国時代でした。国中が荒廃していたのが、江戸時代に入り都市が、社会が、文化が構築、建設されていき産業が興り暮らしが豊かになっていく、江戸時代はそういう時代だったのです。

巨大都市江戸の大勢力となった武家では茶道が重要な嗜みになりました。江戸時代初期には四代将軍徳川家綱の茶道師範となった片桐石州の茶が「石州流」として幕府諸藩に広く受け容れられ、武家の茶道の規範になりました。武家と富裕な町人は商売の上で主要な顧客であり、多くの農民商人、職人にとり商売の成功のために主要顧客の武家貴族と富裕な町人の価値観、美意識である茶道を知ることは重要であったと推察されます。

石州流の茶道は、江戸時代初期の生活文化発展上の重要な参照点となったでしょう。茶道に沿いなじむ方向で様々な武家の生活文化や文物、建物も衣服、そして振る舞い、礼儀作法などの身体文化までも発展していったことは想像に難くありません。

参勤交代で江戸と地方都市の文化や経済が繋がり、全国的な商業の物流のネットワークが整備され発展し、出版文化が生まれ急成長し、江戸や大阪の華やかな文化が文字、画像の形で拡散します。例えば江戸の絢爛とした花魁や歌舞伎の文化も、参勤交代と物流ネットワークと出版文化により全国に拡散したのです。

以下、一部の武家などの上層階級のものだった芸道の文化が17世紀末-18世紀頃には全国の町人や農民まで含む幅広い階層に拡散していった様子を見て頂きます。

《芸道の文化の拡散》 江戸時代、民衆の間で文化的な自己修養への新たな情熱が大波のような高まりを見せる

(『美と礼節の絆-日本における交際文化の政治的起源』池上英子先生)

江戸時代、17世紀末頃から民衆の間で文化的な自己修養への新たな情熱が大波のような高まりを見せます。1685年発行「京羽二重」最終巻の「諸師諸芸」(当時の在京文化人名簿)は医者・学者・歌人・芸人などを網羅し、四十七分野二百四十一名におよびますが、碁・将棋・立花・茶湯・謡など、いわば純粋な趣味ー遊芸の奉仕をもっぱらにする芸能者の人数は、百三十名に達し過半数を占めます。京都町奉行による1717年ころの記録「京都御役所向大概覚書」をみると上記に倍する四百四十人の諸師の名を収めています。

元禄を前後する時期の京都に芸事の教授によってたつ相当数の職業的文化人が存在し、その諸師の名簿を求める広汎な人口-芸事人口がおそらく町人層を主体に形成されていたのです。

《芸道の文化の拡散》 商人たちの間での文化的自己修養の情熱の高まり

(『美と礼節の絆-日本における交際文化の政治的起源』池上英子先生)

『徳川の商人たちもこうした技芸の教養を、「立派な人びととの交際」には重要不可欠な条件と考えていた。一六九三年に出版された商人向け通俗道徳指南書の「商売往来」は、都市の商人とその家族のあいだでの、芸能の人気ぶりをよく伝えている。

抑、生商売之家輩、従幼稚之時、先、手跡・算術之執行、可為肝要也。然而、歌·連哥·俳諧·立花·蹴鞠·茶湯・謡・舞・鼓・太鼓・笛・琵琶・琴稽古之儀者、家業有余力折々心懸、可相嗜。

「商売往来」が教えているのは、読み書きそろばんに加えて、「教養」をつけるように、ということである。そしてその教養の中核にあったのが、交際の教養、つまり文芸や芸能の技能だったのである。このような教養は、徳川の社会のなかで、社会的背景は異なってもしかるべき品格のある人たちが身分を超えて立ち混じることができる手段を提供した。

このような芸を習うことは、それ自体が仲間組織のネットワークに加入することであり、同時に宴席などで教養あることをさらりと見せつけることもできた。逆にこうした芸をもたぬ人は、自らの交際の圏域を狭めるおそれがあった。』P192

《芸道の文化の拡散》 農民たちの間での文化的自己修養の情熱の高まり

村における文化の発展 「百姓たちの江戸時代」(渡辺尚志先生)

『一八世紀以降の村では、文化面においても顕著な発展がみられました。百姓たちが、積極的に文化活動を楽しむようになったのです。その内容は、俳諧(俳句) 書道 絵画 生け花 茶道 狂歌(滑稽な趣のある和歌)·和歌·漢詩·芸能(謡曲や三味線など)·和算·剣術など多岐にわたっていました。もっとも一般的なのは俳譜·書道·絵画·生け花·茶道で、その上のレベルに狂歌、さらにその上の少数者だけがたしなむものに和歌·漢詩·儒学国学·医学などがありました。…』

『一九世紀には百姓の間で俳諧が流行し、どこの村にも自分で俳諧を作って楽しむ人々が生まれてきました。俳諧は、同好者がサークル(江戸時代には、これを「連」といいました)を作って、集団で楽しんだところに特色があります。定期的に連で集まって句を詠み、時にはその句を額に記して寺社に奉納したりしました(句額)。句碑の建立や句集の出版も行なわれました。また、房総地域では、毎月テーマを決めて、不特定多数の人から句を募集し、集まった句を江戸の宗匠(俳諧の指導者)に送って採点してもらい、高得点の句を発表するとともに、その作者には景品を贈るという企画がさかんに行なわれました(これを月並句合という)。』…

『房総地域で俳諧がさかんになった理由の一つに、江戸との交流がありました。江戸が近いため、何かの用事で江戸に出たときに俳諧関係の書籍を買ってくるなど、何かと便利だったのです。それに加えて、多くの江戸の俳人たちが房総各地に廻ってきたので、村人たちは彼らとじかに交流することで、江戸の文化を吸収していきました。』

《芸道の文化の拡散》 文化的自己修養の情熱の高まり 礼儀・躾

礼節コード:中世芸能の美学に根差した「美随伴の身体作法」礼儀作法が広く浸透

(『美と礼節の絆-日本における交際文化の政治的起源』池上英子先生)

P435『日本独特の世俗的な美的礼法の概念は「躾」という言葉で表わされた。この語は現代語で言う子どものしつけとは少しニュアンスがちがってマナーという意味でも使われ、とくに中世末から徳川時代にかけては小笠原流の正式マナーを指すのにも用いられた。

「重宝記」や「節用集」が掲載するエチケットに関する記事の大半には、「万躾方」という表題が付されている。…

日本の正式マナーやエチケットはそのからだ訓練の伝統を、…中世芸能独特の美学理論と共有していた。中世芸能の独自性は、物理的次元でからだを美しく念入りに鍛え上げることと、人格的・内面的な修養を深めることとの関係性を重視したことにあった。

からだとこころの一体化が現実化するのは、芸能におけるからだの動作訓練の反復を通してと考えられた。このような芸能の見方を推し進めていけば、礼法においても、これをするなといった禁止条項を重ねていくというより、一種のシナリオのように作法の手順を一つひとつ学習し、真似ていくという 手つづき重視のやり方に落ち着いたのも不思議ではない。決められた通りのしぐさを反復励行して身体動作の美しさを獲得することが、日本の礼法コードにおける身体制御の主要なメカニズムとなった。こうして美というものをめざしながら作法を学ぶことが、からだの欲望や諸機能の制御メカニズムとなったばかりか、そうした社会的なからだを創出することを通じて、社交的ふれ合いをも制御するメカニズムとして機能したのだった。』P413

中世芸道の美学は躾や社交上の礼節などの形態でも、幅広い階層に広がっていったのです。

『これは実に皮肉なことなのだが、ヒエラルキーにもとづく礼節コード自体がさまざまな芸能の多様な伝統の影響を受けており、そのおかげでその作法の内容には、美しい姿や身体技法への深い憧憬が埋めこまれていた。その上、いったんこうした教養に満ちた礼節コードを身につければ、身分ちがいの人びととのつき合いにおいても気おくれすることもない。

一方こうした垂直的ちがいに敏感なよりフォーマルな礼節コードを知れば知るほど、人びとは趣味道楽を媒介にして「私」の領域で広がりつつあった気軽なつき合いの魅力にも惹かれたことだろう。こうした理由から、礼節がもつヒエラルキー的パターンとその美的性格とは、多くの点で徳川の社会発展から生まれた双生児であって、分離して理解することが不可能なのである。』

江戸時代の武家も民衆も、礼節コード抜きには社会生活が営めず、ある程度以上の社会階層では否応もなく「躾け」られ無意識に行動できるレベルまで身体化し、「外面的」ではなく「人格的・内面的な修養」として血肉化されていたと推測されます。

人格的・内面的な修養としての「芸能におけるからだの動作訓練の反復」は、生活行動や社会関係、仕事への取組みなどの広範な領域を包み込み、高い精神性や宗教性にも通じるような礼節の生活文化は人格的・内面的・自己修養的に浸透していったと思われます。

先述の『Ⅰ.「宗教的な感情」から見た日本文化 美術芸道-日本的な感情・美意識・価値観』https://note.com/nihonos2020/n/ncd123a3b88ec では

茶道から江戸時代の文化、イエという社会関係まで、至る所に『D表現、D感情の拡大』が見られたこと、D表現、D感情に埋め尽くされた文明を築いていたことを見て頂きましたが、

江戸時代の芸道文化の拡散普及、そして中世芸能の美学に根差した「美随伴の身体作法」礼儀作法が広く浸透したことは、生活の中におけるD表現、D感情の浸透普及を加速させたと思われます。

《芸道の文化の拡散》 一人が幾つもの芸事のコミュニティに別々の名前の「アバター」として参加

十七世紀後半以降、武士・町人・農民などの境界を越えて多くの人たちが芸能文化の場に乗り出し、遊芸の文化と美とコミュニケーションが不可分な芸能文化の場が数限りなく生まれ、それらの場は江戸時代の日本の民衆の文化を育て、更に多くの人たちを取り込んでいったのです。

『江戸の社会では面白いことに、現実世界に仮想世界のような“仙境”を、趣味世界のネットワークのなかで作り上げていた。江戸のひとたちは、ひとりで10個もの名前をもち、使い分けていたひとも珍しくなかった。誰もが趣味の世界で、いわば「バーチャルキャラクター」を使いながら、自由を得ていたのだ。』(「江戸とアバター」 池上英子先生)

芸能文化を通した「仮の立場」を持ち、かつ、一人が幾つも遊芸の場を持ち、更に、遊芸の場ごとに別々の人格を担っていたのです。

公的世界のある個人Aが別々の遊芸の場で別々の人格=A´、 A ´´…の別人格のアバター(仮の名)を担っている状態が生まれていたのです。

このコミュニティの中は、コミュニケーションと「遊芸の美的な文化」が不可分の「美随伴コミュニケーション」の場だったのではないでしょうか。

《芸道の文化の拡散》

江戸時代、茶道は日本文化の全体を包括する文化になっていった

江戸時代ではありませんが、1906年に岡倉天心により英語で著された「茶の本(原題 The Book of Tea)」には以下の記述が在ります。

『日本が長い間世界から孤立していたのは、自省をする一助となって茶道の発達に非常に好都合であった。われらの住居、習慣、衣食、陶漆器、絵画等文学でさえもすべてその影響をこうむっている。いやしくも日本の文化を研究せんとする者は、この影響の存在を無視することはできない。茶道の影響は貴人の優雅な閨房にも、下賤の者の住み家にも行き渡ってきた。わが田夫は花を生けることを知り、わが野人も山水を愛でるに至った。・・・』

茶道の日本文化における意義につき、再掲になりますが久松真一先生の「茶道の哲学」の記述を引用させていただきます。

『(茶道というものは)日常生活の掃除とか食事とかいうような、ごく普通の、何でもない日常些事といわれるような事柄から、人間生活としましては一番深い高いものであるといってもよいと思われまする謂わば非日常的な宗教というようなものに至りますまで、全体を包括しているのであります。だから芸術の方面もありますし、あるいは道徳の方面もある。そしてそういうものが一つの体系をなしている。そこに茶道文化体系というものが成立しうると思うのであります。…

日本の近世の作法というものに、茶道が非常に大きく影響しているということは否定できないのであります。そしてこの茶道によって、人間の動作が落ち着いた美しいものに洗練されたり、人間が宗教的な深い慰安を与えられたりしたことはずいぶん大きなものであったと思うのであります。…』

久松先生に依れば茶道は『禅を禅院から在家の露地草庵に、禅僧を居士としての茶人に脱化して、そこで禅院や禅僧にはできなかった庶民的禅文化を創造したもの』であり『侘茶は禅における宗教改革』だったのです。

茶道文化の浸透を通して普及したと思われる『価値観(ライフスタイル)』

茶道文化が社会に浸透する過程で、以下のような『価値観(ライフスタイル)』が普及したと推察されます。

『茶道を基調とした衣食住空間の美意識』

茶道は日本の生活様式そのものを芸術化しました。茶室の建設様式は武家や上層階級の邸宅等に影響を与え現代に継承され数寄屋建築で日本の伝統建築を代表しています。「市中の山居」と言われる茶室へ進む露地は日本庭園に大きな影響を与えました。和食の伝統「一汁三菜」は利休らが茶道の場において定めたものですし、江戸以降の茶碗陶器の発展には織部、遠州など茶人が大きな影響を与えています。掛物や茶花(華道)もわび茶の成立と共にありましたし、茶道具に使われる西陣の高級絹織物である裂地など、茶道に関わり日本の生活様式を芸術的に高めたものは多いのです。

以上茶道を基調とした衣食住空間の美意識が普及したと推定するものです。

『茶器や設えに込める濃密な精神性』

小座敷の茶の湯は仏道修行であり、茶会の露地に水をうつこと・露地の出入に下駄を履くこと・小座敷の花の生け方・夜会に花を生けることの是非・暁の会、夜の会では腰掛に行燈を置くこと・雪の日の茶会の心得など、一見些事に見えることすべてが仏道修行であり、深い意味があり心構えが必要なことを説いています。露地を渡ることはこの世から別世界への境界を超えることを象徴しており、茶の湯は現世とは異なる、聖なる別の世界における行為であるとも見られています。このような、日常的なものに濃密な精神性を見る文化も茶道-芸道の文化を通して世に伝わっていったと推定します。

『もてなしに込める濃密な一期一会の精神性』

茶会とは亭主と客の対峙する一時の、しかし厳しい研ぎ澄まされた場であり、濃密に人も周囲の空気までも感応しあっているような場でした。幕末の井伊直弼は「茶湯一会集」で、茶会における主と客の「一期一会」を意識した精神性の高い交わりにつき示しました。このような無形の「もてなしの心」なども含め、茶道-芸道の文化を通じ世に伝わっていったと推定します。

以上茶道文化が日常の幅広い領域に浸透することを通して、茶道や能、連歌などの『高い精神性、宗教性も感じられる修行のような体系』は日常的な生活に即した形で暮らしの幅広い領域に広がっていったかに見えるものです。そして前述のように、茶道文化の浸透に伴い日常生活の様々な場をD表現・D感情ー宗教ではないが宗教に近いような深い感動ーの場とする文化が広がっていったのではないでしょうか。

《芸道の文化の拡散》

※参考:能も江戸幕府の式楽(正式な芸能)となり武家の必須教養に

江戸時代の能楽:江戸時代の能楽に関する基礎的研究(竹本幹夫先生代表) https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-02610205/ によれば

1. 江戸時代の能は、

①幕府で行われた四座【観世・金春(こんぱる)・宝生(ほうしよう)・金剛】の能

②地方諸藩の大名の下で行われた四座の弟子筋に指導された能

③地方在住の町衆や農民による神事能

④諸国を巡業する群小猿楽役者の辻能 の四種に大別される

2. その担い手は、幕府直属の役者である四座の役者及びその弟子筋と、四座以外の系統の役者とに分かれる。四座の系統の役者がいわゆる玄人猿楽であり、それ以外の役者は手猿楽と呼ばれていた。

3. 四座の役者がそれ以外の系統の役者を圧倒し、能に志す者が四座の家元の印可を得るようになり幕府直属の能役者、その弟子筋のお抱え役者や雇い役者、さらにその弟子の町役者という一枚岩の構造へと江戸時代を通じて徐々に整えられていくが、その過程が即ち家元制度の完成過程でもあった。

将軍家の四座の能愛好に合わせて多くの大名がその弟子の能役者を育成雇用していました。式楽として幕府・大名とも能を愛好、嗜み、江戸時代を通してそれは四座を中心に統合されていったのです。

庶民の間でも、能の声の部分である「謡」が普及

なお、能の教養は、庶民の間にも謡(能の声-語りの部分の抜粋)の形で広く浸透していきました。「謡」は能のハイライトの個所で寺子屋での教本に使われ「謡講」という謡の会も頻繁に開催されました。「謡本」(能の脚本)もベストセラーで、稽古用のみならず読み物としても人気がありました。

大工が棟上げ式で謡い、魚屋が縁起物を納める時に謡い、祝儀の場や会合の場でも謡が謡われるなど、庶民にとっても、謡のいくつかを暗唱できないと近所付合いができないようなものだったようです。

能の美意識は江戸時代の間に広く全階層に浸透していきました。

《芸道の文化の拡散》

江戸時代初期には文化的教養は大名や上級武士・貴族・特権的商人や僧侶だけのものでしたが十七世紀後半以降、民衆の間での『文化的な自己修養への新たな情熱の高まり」の中で芸能や和歌・俳諧づくりなどの情報と情熱が日本社会に行き渡っていきました。人々は美しきものを鑑賞するのみでなく、「わが身に体得しようと」しました。人々は和歌や俳句を嗜み謡曲を謡い、歌や楽器の演奏を人前で披露することをよしとしたのです。

彼らは芸能の受動的な観客ではなく、能動的な参加者でした。そして多くの商業的-非商業的文化ネットワークに参加し、そのメンバーと、そして時には見知らぬ愛好家と芸能や詩文を通して交流し互いに芸を高め合うことを楽しんだのです。

『徳川政権下で、個人の「公」的責務が役として明確化され、「私」の領域が公的な価値観からは極小化されることにより、 逆説的に「私」の領域での社交活動が、真にパーソナルな貴重な楽しみの時間となったのだった。』(池上英子先生)

江戸時代、武家の文化は町人や農民にとり「上級の文化」「憧れの文化」であり、同時に「心地よい」ものでもありました。武家と町人は芸能文化を通した多くの、多様な商業的-非商業的文化ネットワークで結ばれていました。彼らは美しきものを鑑賞するのみならず、「わが身に体得」しようとする能動的な参加者であったのです。

このような中、武家の上級文化であった「和歌・連歌・能・茶道」そして新たに加わった「俳句」の文化は知識として、かつ「身体知」として日本中の幅広い階層の生活に浸透していき、その過程で芸道のD感情、D表現、修行や無心などの文化も「わが身に体得」されていったと推察するものです。

さて、先の『「宗教的な感情」から見た日本文化 美術芸道-日本的な感情・美意識・価値観』https://note.com/nihonos2020/n/ncd123a3b88ec の2章では、下図のように茶道から江戸時代の文化、イエという社会関係まで、至る所に『D表現、D感情の拡大』が見られたこと、江戸時代にはD表現、D感情に埋め尽くされたかの文明を築いていたことを見て頂きました。

そしてやはり下図のように

江戸時代の人たちは自然も人工物も文化も町もその賑いもその総体を人間にとって尊い、自分たちを包み込み護ってくれる自然-「二次的自然」として見出し、この「二次的自然」のもとで台所仕事・職人仕事・子育て・イエ-会社の仕事・社会的なお付き合い・祭の準備・自然との関り・・・に心を込め精を出すことをD表現の営為にできる文化を造っていった、それは私たちの住む世をそのまま二次的現実である「二次的D世界」にするものでした。

同時に江戸時代の人たちはそれに「無自覚的」でありその意義や精神性を認識したりしておらず、その後の昭和に至る時代の推移の中で「自覚的」になっていったのではないかと記しました。

これらの議論を想起しつつ、ここで能や茶道の場合に準じて芭蕉の俳句を詠む人、浮世絵を観る人におけるD表現の交わされる状況を図にしてみます。

芭蕉の俳句:句を詠む場のD空間 二次的現実の場

俳句とは、世の森羅万象に対峙し「その微顕れて情感ずるや句となる」ものでした。句を詠む対象と詠む人-モノと自分で一つの二次的現実の場が構成され、そこは外部とは違う空間ですが内外の境界がある訳ではないのです。

芭蕉は三冊子で「つねに風雅の誠を責め悟りて」と、陳腐や月並みを避け常に「その微顕れて情感ずる」「D表現の素材」を探掘すること-常に自分-森羅万象を含むD空間を創造すべきと告げています。そこでは都市アニミズム能力とDフィールド能力が一つになっているようです。

「おくのほそ道」には中国日本の古典を偲ぶ構えが強くありましたが、

「三冊子」の『高く心を悟りて、俗に帰るべし』の言葉のとおり芭蕉は道端の木槿・塩鯛・洗いたての葱など彼方ではなく「いま此処」の事象を偲ぶ対象にしています。仮想的な雅な『「偲ぶ」-DB』から「俗に帰る」事を告げていると言えます。

俳諧で描かれる自然は「優し」というよりは五山の文化を経た「冷え枯れた」自然-二次的自然でした。現れている自然-神霊は鎮め讃える対象ではなく、人間の表現の素材となっています。「自然から自立しつつある人間の時代」の表現と言えます。

十七文字にすべてを凝縮する俳諧は「型」・抑制の表現と言えます。俳諧では「私意に囚われた勝手な推量で見ること」から離れ-無心-我執を去る事が必要であり、「つねに風雅の誠を責め悟りて」-日々が修行なのです。

続いては「浮世絵を観る江戸人」においてD表現の交わされる状況を図にしました。

浮世絵を観る江戸人:『自然も人間社会も包む憂き世=浮世』のD空間と二次的現実の場

江戸時代の人々は現実の「憂き世」をD表現の場「浮世」に読み替えている部分があり、江戸の暮らしはD表現の舞台であり日常の台所仕事も子育ても季節行事も行楽も、行動や振舞いはD表現とする-見做すのでした。

モノ・コト・環境と自分で二次的な現実を形成している中で江戸時代の人たちは暮らしていました。此処は浄土-世界であり内外の境界など無いのです。

世の森羅万象の中に美を見出し、それを偲ぶことで自分-森羅万象を含むD空間を創造する能力。そこでは都市アニミズム能力とDフィールド能力が一つになっています。

偲ぶ対象は仮想的な『「偲ぶ」-DB』の雅な文物ではなく、市井の暮らし、自分の住む町など「いま此処」に近い事象です。

俗事・非苦哀傷の中にさえD表現・D感情が現れます。日常のすべての行動振舞いの一回性、それを『何者か』が暮らしの上方から見守っているのです。

描かれる自然は「優し」を十分に含みつつ「冷え枯れた」も含む『二次的自然-世界』です。現れている自然-神霊は讃え偲ぶ対象に見えます。

浮世絵の表現は「型」・抑制の表現でした。そして江戸の人々の生には、仕事や人間関係などを無心-修行の構えがあるかと感じられるのですがいかがでしょうか。

5. D表現としての生活文化 D表現としての経済社会

D表現としての生活文化

この章では、江戸時代、そして現代に至る日本人の生活文化をD表現として読み解いてみます。

上図の右側の『D表現としての生活文化』の1.~8.は、江戸時代以降の現代に至る日本人の生活文化を「D表現」の視点で仮に文章化してみたものです。

私の主観が非常に入っていると思われ、たいへん恐縮です。。。

江戸時代以降の日本人が「1.~8.のように暮らしていた」というよりは「1.~8.のような生き方を目指していた」「あるべき規範としていた」のではないか…というイメージです。そして(Ⅰ.でも書きましたたように)

『無自覚』-このような文化の中に生まれ育ちつつ、その意義や精神性は自覚されず言葉で論じたり認識したりされていなかったと推定しています。

右の記述は現代の、近代以降獲得の視座で江戸時代以降の暮らしを想像したものです。

左側の『芸道および暮らしの中のD表現』には、これまでに見た

・茶道や俳諧、浮世絵、イエ社会、躾や身体作法、儒家などの社会思想など

江戸時代の文化の至る所に『D表現、D感情の拡大』が見られたこと

・能や茶道、俳諧、浮世絵に見られた『二次的現実』構成などの情報世界

・連歌や能や茶道の場の感覚-仏道修行-実技全人的な無心・修行アニミズム

・茶道のD表現的な価値観-ライフスタイル

・都市アニミズム 等の事項が並んでいます。

右の『D表現としての生活文化』の1.~8.は左の『芸道および暮らしの中のD表現』の内容に符合するように見えないでしょうか?

『芸道および暮らしの中のD表現』がそのまま江戸時代の生活文化であった、と主張するものではありません。しかし、これらには共通する行動様式や精神性があるように思われます。

上図の右側は明らかに近代以降の眼差しで江戸時代を眺めている記述です。

左側も過去の資料に基づきつつ近代以降の眼差しで構成されたものであり、これらを単純に対照することには限界-問題がありそうです。

一方で、一般論として「歴史に学ぶ」ことは重要かと思います。

過去の歴史を美化する・過去の歴史に囚われる・或いは過去の歴史に過剰に反発して全否定することのいずれも避けつつ、過去の歴史を事実に基づいて俯瞰し現代の自分たちの立ち位置を過去の歴史の中で位置づけ、現代と未来を洞察しようと努めることが「歴史に学ぶ」ことではないかと思います。

本論は過去の歴史上の日本人と現代の日本人の『情報世界』を対照して

「日本人の『情報世界』の歴史」に学ぶための拙い試みです。

より優れた論考により上書きされることを待ちつつここに仮説として提示させていただくものです。

本論は既に分析推測という範疇には入らないかも知れません。文化的アイデンティティという「物語」の範疇かも知れません。「左側」のような文化の歴史を持つ私たちが、現代でも「右側」のようなD表現的生活文化を続けている、という自分語りの範疇かも知れませんが、敢えてここに呈示させていただくものです。

『D表現としての生活文化 D表現としての経済社会』という『メディア』

ここで日本文化をマクルーハンの「メディア論」の視点で考えます。メディアとは人間の拡張であり人間-社会に深く永続的な変化をもたらすものです。表音アルファベットからコンピュータに至るすべてがメディアであり平仮名・和歌・王朝文化・芸道などはすべてメディアとここでは捉えます。

さて、

『労働・社会関係・人間関係・美術・浮世絵等世俗的エンタテインメントのコンテンツ・道徳や価値観に至る暮らしの至る所で人びとの行為や感情の背景には「讃畏救鎮悔滅」等に紐づくD 感情があること』を先に述べましたがこれはメディア論の枠組みで言うならば

『人びとの暮らしの中の様々な行動感情等を喚起する社会総体が「D 感情を喚起するコミュニケーションのメディア」の機能を果たしておりし生活に美や潤いをもたらしている』と言えます。

『二次的自然-D世界』(社会総体)とは

「D 感情を喚起するコミュニケーションのメディア」に他なりません。

先に江戸時代の人たちは、自然も人工物も文化も町もその賑いも、その総体を人間にとって尊い「二次的自然」として見出したこと、東海道の道中でも新橋の町中でも、子育ての場でも何かの守り神、何か大きなものに見守られ祝福されていることを見ました。

そしてこの「二次的自然」のもとで台所仕事、職人の仕事、子育て、町の祭りに心を込め精を出すことをD表現の営為とすることができること、私たちは、その場をそのまま(浄土ならぬ)宗教に擬せられるようなDeepな「二次的D世界」にできること、それを「二次的自然-D世界」と呼称しました。

『私たちがその中で生まれ- 社会を形成し働き- 子を産み育て- 死んでいく世界そのもの、自然と人事が渾融し・「二次的自然」と「二次的現実」とが渾融した「二次的自然-D世界」と称すべきシステム』とはこの社会総体です。それは

『あからさまに神仏、宗教性を出さず意識せず、しかし心の空隙を補い埋めるものとして機能し、伝統文化に続いて継承され続けた。

それは生活に美や潤いや精神性をもたらすもの、「心の穴」を一部なりとも埋めるものとして機能し

宗教が過去のものになりつつある現代日本にまで受け継がれ続けている』

のです。

この「宗教的」と表現できるほどの深い慰安や救済が、「宗教」であるか否かは保留とさせてください。

私たちが『二次的自然-D世界』という社会総体、すなわち「D 感情を喚起するコミュニケーションのメディア」の中に生きている存在だということは私たちの未来を考える上で重要と思われますので、その点は最終章で改めて議論させていただきます。

『生活アニミズム』とD表現としての経済社会

ここでは中世日本で産み出された『本覚思想』、能に現れる『草木国土悉皆成仏』の概念を紹介し、『二次的自然-D世界』とは「本覚思想」を世俗化し、修行の要素を入れ生活・仕事などの幅広い領域に展開したもののごとく見えること、そしてそれは高度に都市的-思想的、美的に洗練され生活と一体化したアニミズム(「生活アニミズム」)と解釈できることを示します。

まず「本覚思想」につき末木文美士先生の「日本仏教史」を参考にさせて頂き説明します。

本覚思想 草木国土すべてが悟りを開いているー

「草木国土悉皆成仏」と『二次的自然-D世界』

「本覚思想」とは叡山の天台宗で院政期に始まり中世に発展した思想です。「本覚」というのはもともと「大乗起信論」にある語で、衆生(生きるもの、心あるもの)に内在する悟りの本性を意味します。すべての衆生に悟りの可能性があるという考え方は如来蔵思想・仏性思想などとよばれインドの中期の大乗仏教において主張されるようになってきたものですが、日本では院政期になると「仏性」にかわって「本覚」という語が多用されるようになるとともに、その内容もすっかり変わってしまいます。

「本覚」が内在的な可能性ではなく、既に現実に悟りを開いている、という意味に転化してしまったのです。すなわち、衆生のありのままの現実がそのまま悟りの現れであり、それとは別に求める悟りはないというのです。もはや悟りを求めて修行する必要はありません。さらに、それは人間に留まるものではなく草木国土すべてが悟りを開いているとされ、これは「草木国土悉皆成仏」といわれて中世の謡曲などで愛好されるようになります。こうしてきわめて汎神論的な世界観が形成されることとなりました。

『花が散り、月が傾くーそこにまた新しい自然の発見があるのだから、自然のなかに捨てるべきものはひとつとしてあろうはずがない。…このような自然観をよりいっそう仏教的に表現したものが草木成仏の思想である。これは自然存在である草木も、人間やその他の衆生と同様に仏となることができるという思想で、自然と人間を同じレベルでとらえ、さらには自然を人間の側にひきつけ、心あるものとみることになる。』(「日本仏教史」P120-121)

これは中世の文芸にしばしば現れるモチーフですが、末木先生の同書では金春禅竹の作と言われる謡曲の「芭蕉」が紹介されています。「芭蕉」以外の能の作品でも「杜若」「半蔀」には「草木国土悉皆成仏」の言葉があり「藤」「遊行柳」には「草も木も成仏」という言葉があり「胡蝶」の「有情非情も隔てなく」は「人間も草木国土も隔てなく」の意味です。

室町時代以降、武家の上層部の必須の教養であった能ですが、能を観る際に「草木国土悉皆成仏」の思想の理解は前提となっていたかにも見えます。

ここで「草木国土悉皆成仏」の思想を図にするならば下左図のようになるでしょうか。人間のみならず、草木から山川、生命のないものまでもすべからく仏性がある。仏になる可能性を有する、そのままで仏であるのです。

続いて右の図は『二次的自然-D世界』の考え方が「草木国土悉皆成仏」に似た構造になることを示したものです。『二次的自然-D世界』の文化のもとでは「仏道修行」のみならず「モノとの関り」「仕事」「人間関係」「組織社会での行動」「生活文化」「自然との関り」のすべてにおいて『深い慰安や救済をもたらす』途があることを先に示しました。

「本覚思想」と『二次的自然-D世界』には異なる点も多いです。「本覚思想」は仏教の「悟り」「成仏」に関わる思想ですが『二次的自然-D世界』は「深い慰安や救済-D感情」に関わるもので、「宗教的」と記述すべきかは保留としました。また、「本覚思想」は「そのままで既に仏である」のに対して『二次的自然-D世界』の文化では救済には深く関わること、心を込めること、修行的な関りなどが必要です。

しかし両者の似た部分に注目するならば、仏道修行で得られるような救済を『二次的自然-D世界』の文化は広く世俗行為の修行や精進などに展開したもののように見えます。アニミズムがすべてのモノ-自然物、人工物に「魂」を感じるように、『二次的自然-D世界』ではすべてのコト-人の行為に「魂」-「救済」を「込める」ことができるのです。この『二次的自然-D世界』の生活の中で至る所に「心を込め」「救済を得られる」感受性や能力を「生活アニミズム」と呼称してはいかがでしょうか。

先にも触れましたが『二次的自然-D世界』の文化は過去の遺物ではなく今でも日本社会の根底にあります。昭和平成、そして令和の私たちの社会にも、今でも至る所にその生きた現われを見ることができます。これらを通して

私たちは今でも、「本覚思想」を生活化-世俗化かつ修行化した「生活アニミズム」の生活文化と社会を営んでいるところがあるかに見えるのです。

『生活アニミズム』『無心・修行アニミズム』『都市アニミズム』とを対照すると

『二次的自然-D世界』の文化-『生活アニミズム』と『無心・修行アニミズム』『都市アニミズム』の情報世界の特徴を明確化-対照してみます。

『生活アニミズム』は『無心・修行アニミズム』と異なり日常空間-生活の場における文化なので、

感覚的:「Dフィールド能力」の緊迫した場の感覚はグレーの●

仏道修行的:無心・修行・「型」の思想はグレーの●

実技全人的:モノ・形での表現・身体性・集団性・外部評価はグレーの●

全てにおいて連歌・能・茶道における「求道的な強さが緩和された状態」と評価し,黒の●ではなく、グレーの●で表記しました。

さて『社会世界的』の項目ですが

『生活アニミズム』においては

日常の「生活世界」のモノとの関り、仕事、人間関係や社会関係、自然との関り全てがD表現になり得ます。

「封建社会」の中の組織や上下関係の関りや様々な活動も同様にD表現になり得ます。「イエ」への貢献もD表現-求道的な色彩を帯びていました。

「経済社会」ですが、求道的なモノ作り、商売、組織への貢献はD表現になり得ると共に、経済的な利益や社会的成功、組織内での評価と出世に結び付いたのです。

ここにおいて『生活アニミズム』ではD表現、求道的-宗教的な心掛けや働きが「経済社会」における成功、「経済社会」の発展に繋がったのです。

経済とD表現が互いにポジティブフィードバックの関係に入り、両者は共に成長・発展していったのです。

『生活アニミズム』-『二次的自然-D世界』は江戸時代の経済社会・文化の発展と相伴い、日本中で発展・洗練・浸透しました。

『二次的自然-D世界』-D表現の産み出した洗練された商品サービスは高く評価され=高価格で取引され、D表現の洗練された振舞いは武家や上級商人相手の人間関係や仕事で有利に働くなど『二次的自然-D世界』の文化は現世的な利益に繋がりポジティブフィードバックの中で発展していったのです。

『無心・修行アニミズム』は個の能力や実存を深化させた局面があるならば『生活アニミズム』はそれを含みつつ、加えて組織-社会-経済を発展させた局面がある。

そのような対照が見えるかに思えるものです。

「心」というものの潜在力を引き出し鎮める日本文化というシステム

以下は前の表の要素を図にしてみたものです。

こちら、順を追って説明します。

日本文化とはあたかも

『和歌・王朝文化』の『都市アニミズム』が「人の心を種として」表現の限りを尽くしていたものが、

連歌・能・茶道など芸道の『無心・修行アニミズム』は、仏道修行的な

「無心・修行・「型」の思想」、及び実技全人的な「モノ・形での表現・身体性・集団性・外部評価」などの仕組みを取り入れることで人間と集団の心の潜在力を引き出し精神の安定を強化した。

宗教的・精神修養的なものと、現世社会的な評価(能や茶道の境地の評価)を接続した ように見えるものです。

そして更に

『二次的自然-D世界』の『生活アニミズム』とは、生活世界・経済社会・封建社会のすべてにおいて人間と集団の心の潜在力を引き出し精神の安定を供給する修養的な要素を付与し、現世的な経済社会の発展に接続した。

それがポジティブフィードバック的サイクルで社会全体発展のエンジン-システムとして稼働したのです。

日本文化とは『「自我」「アイデンティティ」という目に見えない心の在り方を直に扱う-修行する代わりに「芸道」『二次的自然-D世界』などモノ・形・身体性・集団性・外部評価など外部から見え評価できるものに仮託して修行することで、個や集団の心を鎮め救済し、社会を発展させるシステム』という側面があるかに見えるところです。

そして「宗教性」の視点で『二次的自然-D世界』を見るならば、

『二次的自然-D世界』とは、アニミズムと仏教-禅の無心という異なる宗教的起源を持ちつつ個人・組織集団のD領域における救済の営為が経済社会の発展とリンクし、ポジティブフィードバックの中で社会構築が進むシステムを作り出したと言えるでしょう。

日本文化は、明確に「神を讃えます」と伝えることを禁じ手とした中で宗教的にも見える深いD感情、D表現を繰り出し続けているようにも見えます。

「神を讃えます」と言えない中で、信仰(のようなもの)を表現する、神(のようなもの)にそれを伝えようとする宗教のようです。

「愛している」と子どもに口で伝える代わりに日常の暮らしの中でそれを伝える-伝わる文化。「忠誠を誓います」と主君に話す代わりに、いざという時の行動でそれを伝える‐伝わる文化があるとしたら、

口で伝える代わりに行動で表現するので、そこには口で伝えることの何十倍ものエネルギーが費やされているかもしれません。

『二次的自然-D世界』ー『生活アニミズム』という宗教性(のようなもの)にはそのようなところがあって、この宗教性(のようなもの)は

江戸の経済社会文化の発展や、明治以降、昭和の経済社会の発展のエネルギー源になっていたようなところがあるかとも想像されるのです。

以下は、日本文化が「アニミズム」や「仏教の無心」などの宗教性をどのように自家薬籠中のものにしたのかを図にしてみたものです。

古今集「仮名序」に見た自然のすべてに魂を見る素朴な「自然アニミズム」が、江戸時代には都市文化も自然も包含し高度に文明的な「生活アニミズム」-「文明アニミズム」に変容しました。

仏教の無心は平安鎌倉時代には現世文明否定の難行捨行、出家が理想であったのが、江戸時代には現世文明の俗事のただ中で無心に精進することが理想となりました。

『二次的自然-D世界』において仏教の無心は個人・組織集団のD領域における救済の営為であり、経済社会の発展とリンクするに至りました。

この過程において日本文化は、遠い昔に失われた自然-共同態と共にある生-宗教的な何か-を、部分的かも知れませんが異なる形でとりもどしたかとも思われるのです。

現代の私たちも『二次的自然-D世界』に生き暮らしている部分があります。現代の私たちも、「アニミズム-自然-神霊に対する信仰のようなもの」と「禅の無心」という、異なった二つの宗教的な起源を持つ力に動かされているのではないでしょうか。

西洋近代では自然の持つ普遍的な法則を抽出し自然科学、産業革命、物質文明を発展させてきた一面がありますが、同じ頃に江戸時代の日本はアニミズム的な宗教性をもって自然や身の回りの一つ一つのものごと-素材と交信し素材の持つ力を最大限に引き出し、それを行往坐臥、日常生活のすべてに拡大する文明を発展させたようです。それは、自然に寄り添っているかにも見えますが、自然の持つ力をすべて活かしきる-使い尽くす文明でもあります。

西洋では自然を「聖なるものを完全に排除した『モノ』」として扱い自然科学、物質文明世界を構築した一方で、日本では自然を美-「D領域」に関わるものとして扱い『二次的自然-D世界』の生活文化を発達、構築したようにも見えるものです。

終わりに

日本人は和歌や王朝文化とその後継文化の伝統を千年以上にわたり継続してきました。これは世界の国々の中でも珍しいのではないでしょうか。

例えば昭和の頃、和歌-王朝文化の産物である百人一首は広く嗜まれお正月等の風物でした。令和の今も和歌のいくつかを覚えている人は多いでしょう。明治の教養人、例えば夏目漱石なども幾多の和歌を残しています。江戸時代に連歌や能や和歌は広く教養として嗜まれていました。町人農民を含む広い階層が文芸に親しみ、それらの文芸の多くは和歌や王朝文化の教養の上に成立しています。江戸時代の出版文化の興隆は源氏物語や伊勢物語、徒然草などを広範囲の人々に届け、王朝文学の教養を前提とした庶民向けのパロディ文学も花開きました。

戦国時代末期の関ケ原の戦いで死地にあった細川幽斎は、古今和歌集等の古典の奥義を伝える「古今伝授」の継承者であったことから後陽成帝の勅命により一命をとりとめました。織田信長や豊臣秀吉は茶道を政治の場で重用しました。秀吉は能にも大いにのめり込み過ぎて周囲は辟易としていた模様です。能や連歌は、足利義満や二条良基などを筆頭に室町時代の将軍周辺層の強力な参与の下で文芸として高度に練度を上げました。「武家は公家の力を利用するために彼らの文化に親しむ必要があった」「武家政権はその正統性を示すために古典文化の守護者の役割を演じる必要があった」等の事情もありましたが、多くの場合は古典文化の保護を命ずるだけで済んだ筈です。支配層の彼等は個人としても古典文化の後継文化にのめり込んでいるのです。

平安時代の貴族に至っては社会生活を送る上で和歌は必須だったことが記録されています。和歌ができないと恋愛も結婚もできない、出世もできない、和歌の上手下手が人物評価に直結し詠んだ和歌の評価が人生を左右するという今の私たちから見れば異常な状態でした。

千年を経て平安時代の和歌、王朝文化とそれの後継文化を日本の支配階級は、なぜか大事に数百年も護り育て継承し続け、江戸時代には広く一般の人たちまでそれら文化の継承者に加わり現代に至ります。今でも多くの新聞に俳句投稿の欄があるように俳句の文化は広く生きていますが、季節と人情を渾然一体として歌う俳句は、言うまでもなく和歌の継承文化です。茶道も能も継承され続けています。

私たちは、何を継承し続けているのでしょうか。なぜ、継承し続けているのでしょうか。本論は、その謎を考える取っ掛かりになるのではないかと思うのです。

先に提示した『D表現としての生活文化』などは今の日本人の個人の-集団の-国家レベルの無意識を動かし、それは良きことも悪しきことも世に引き起こしているように感じます。日本人のOS(Operation System)のように思えます。

私たち日本人は、無意識の【信仰】に動かされている【かくれ日本教徒】と言ってよいのではないでしょうか。

(私たちの文化のD感情・D表現は宗教か否かを保留にしているため、

ここでは【】をつけて【信仰】【かくれ日本教徒】と表記します。)

無意識の【信仰】に動かされている【かくれ日本教徒】であることの弊害を挙げることは容易です。私たちは、自分の意識として理由は説明できないのに、無意識に「D表現・D感情・Dコミュニケーション」を求め行動してしまい、その結果、それは合理的な必要と乖離した行動を生み出します。

具体的には「心を込めて」過剰にきれいに丁寧に掃除し仕事を仕上げたりします。必要以上に「きちんと」作る、接客サービスが過剰、儀礼の過剰…

等が考えられます。これはプラスに働くと、高品質のモノづくりやサービスに繋がります。しかし個人が、そして集団が無意識に動かされているために一般的には合理的必要と実際の行動の加減が乖離する傾向が出てくるのです。

加えてこの無意識の【信仰】は「組織」「親」「カリスマ」などの既存の社会的な強者による搾取を容易にするでしょう。江戸時代の学者などの文章には「人間が働くのは幸福になる為ではなく社会的上位者への貢献を通して神仏への限りない報恩の義務に応える為である」等の教えを多々見ることができます。既存の社会的強者はこの無意識の【信仰】を利用し人々を動員してきましたし、それはこれからも同様でしょう。例えば太平洋戦争に向かう時代、兵士として闘い死ぬことが国への報恩になると信じた結果もたらされたのは無意味な大量の死・殺戮及び国そのものを滅ぼしかねない敗戦という事態でした。戦後は、人々は国ではなく企業や組織への報恩にシフトしましたが、それも多々禍根を生み今に至っています。

そもそも、この無意識の【信仰】に起因する宗教性と生活文化の融合した在り方には「昭和の時代の会社に身を捧げる生き方」「上意下達が絶対の組織」「スポーツや勉強、仕事の修行化」…など未来に引き継ぐにふさわしくないものが多々存在することは明らかです。

一方で、この無意識の【信仰】は、産業、社会、文化その他で数えきれない程の様々なものを生み出してきました。無数の人たちの生きる希望や理由となり、産業社会の発展に繋がり20世紀の日本の経済成長をも支えました。それは私たちの中の最も美しいものとも繋がっているのです。私たちがその中で生まれ育ち死んでいった、それはまさしく『家』であり『世界』そのものと言えるでしょう。私たちは、この『世界』そのものである【宗教性】-

生活文化、日本文化という暗黙知を見据え意識化し、それを知悉した上で大規模なアップデートに取り組まねばならないタイミングにいます。

そこにおいて無意識の【信仰】を意識化-言語化し適切に扱うことは重要かつ 不可欠です。

「かくれキリシタン」のように【かくれ日本教】を千年以上続けてきた私たち。

西洋の「神殺し」に比して言うなら神を隠す【神隠し】を今に至るも続けている私たち。

そろそろ、「かくれ」は止めにして、この千年以上にわたる宗教的側面のあるかに見える文明、現在はこの日本型の高度資本主義社会を動かしてもいる文明を、意識的に再構築しなければならない時期に来ているのです。

今、時代が大きく変わろうとしているタイミングー私たちが次代に受け継ぐべきものと終わらせるべきものを峻別せねばならぬタイミングで、この日本人のOSを精査し再プログラミングする必要があるのではないでしょうか。

自我肥大にも自己卑下にも陥らない、新しいアイデンティティという「物語」が必要なのかもしれず、その際には本論で述べたような視点が必要なのではないでしょうか。

日本型情報世界の未来

さてⅠ.でも述べましたが、現代のIT技術の進歩はすさまじいものがあり、二十年後には私たちはvirtual空間-メタバースの中で人生の半分以上を暮らすという予測さえあります。メタバース内のヴァーチャル空間は、現在世を席巻しているchatGPTやBardなどが更に進化したAIが、日々その場でデータで-Virtualに-構築していくことになるでしょう。

ここで

日本においては、日本人が今の心性-「二次的自然-D世界」に生きる心性-を維持しているとするならば・・・

メタバースは(次代に受け継ぐべき内容を精査された上での)「二次的自然-D世界」が移植されたものでなければならないのではないでしょうか。

日本において『労働・社会関係・人間関係・美術・浮世絵等世俗的エンタテインメントのコンテンツ・道徳や価値観に至る暮らしの至る所で人びとの行為や感情の背景には「讃畏救鎮悔滅-禅の無心」等に紐づくD 感情がある』

ならば、

日本版メタバースにおいては労働から人間関係・暮らしまでの至る所で

「讃畏救鎮悔滅-禅の無心」等に紐づくD 感情を喚起-涵養することが必要

となります。

なお「労働」と書きましたが、人間の能力を超えるAIの登場の暁には「労働」そのものが消失する可能性さえあります。その時代の人間には「讃畏救鎮悔滅-禅の無心」等に紐づくD 感情を喚起する-涵養することこそが重要となっている可能性があります。

ここで、D感情を喚起-涵養するメタバース環境内AIの可能性を想像してみます。

メタバース-AIは、芸術コンテンツ等によるD感情を喚起-拡大する

先ずは村上春樹先生「ノルウェイの森」の抜粋を見てください。主人公の「僕」が苦しかった時に共にいた友人とモーツアルトのピアノ・コンチェルトを聴く場面の描写です。

『彼はモーツァルトの素晴しさについて物静かにしゃべった。彼は田舎の人々が山道について熟知しているように、モーツァルトの音楽の素晴しさを熟知していた。・・・僕はクラシック音楽にそれほど詳しいわけではなかったけれど、彼の「ほら、ここのところが—―」とか「どうだい、この—―」と言った適切で心のこもった説明を聴きながらモーツァルトのコンチェルトに耳を傾けていると、本当に久しぶりに安らかな気持になることができた。僕らは井の頭公園の林の上に浮かんだ三日月を眺め、シーバス・リーガルを最後の一滴まで飲んだ。美味い酒だった。』

「僕」の心情や状況を察している友人による、適切なタイミング-心に染み入る適切な注釈により、芸術のもたらすD感情は喚起-拡大されています。音楽でも能でもアニメーションでも、その作品の美や素晴らしさを知悉している友人や評論により、その感動-D感情が喚起され拡大する経験は、多くの人にとり貴重な経験かと思います。

しかし、この経験は今後はメタバース-AIが提供できるようになるのです。

私は高校時代に犬養道子先生の「新約聖書物語」を読み、淡々と見える新約聖書の記述の背後に信仰と救済の劇的なドラマがあることを教えられ聖書を読む視点が一変したことを覚えております。「サマリアの女との対話」では、日陰者のサマリアの若い女が最初はイエスを疑いの眼で見ていたのが、イエスとの短い-さりげなく見えつつ緊迫した対話を通して、畏れ-驚きを経由し歓喜に至る過程が克明に描写されています。また、Ⅰ.に記載しました増田正造先生の「能の表現」の『姥捨』の描写には、読む人に能の深淵精妙な美を想像させてくれる力があります。

大規模言語モデル(LLM)に基づいた「ChatGPT」や「Bard」などの会話型AIがこのまま順当に技術的に進化し、Web上の情報や過去の書籍情報などが適宜引用できる情報環境が整った暁には、メタバース-AIの中で私たちが音楽や宗教や文学に触れる際に、その音楽・文学・宗教の「細い山道を熟知している最良の導き手」となるのです。AIがそれらの素晴らしさ、意義、深さを会話-映像-VRやARなど最適の方法で教えてくれるのです。AIは、世界中の主要な言語で記述されたモーツァルト・聖書・華厳経・能やシェイクスピアの優れた解説や評論を熟知しており、人がコンテンツに触れる際にそれを鑑賞するための最良の導き手としてその美や意義や崇高さ、作者の描きたかったことを教えてくれるようになるのです。あなたがモーツアルトやドストエフスキーや等伯や宮崎駿先生の作品に触れるとき、AIは、それらの作品を熟知しかつあなたの生き方を深く理解してくれている友人のように、その美や凄さのD感情を語り共有する存在(生身のどの人間よりも行き届いた存在)になることでしょう。あなたが「カラマーゾフの兄弟」を読んでアレクセイが覚醒する場面に強い感動を覚えたとしたら、適宜-その日の就寝前などにAIはその場面の深い考察などをさらりと提供してくれて、その夜はあなたはAIと熱い議論を交わしたせいで眠れなくなったりするかも知れないのです。

藝術ではなく学問-知の領域では、AIはゲーデルの不完全性定理も最新の哲学の話題も難解な宇宙論や物理学の理論までもわかりやすい譬喩や画像映像表現などを駆使して説明してくれる知の教師となっているでしょう。アリストテレスに「驚きから哲学が始る」(『形而上学』)との言葉がありますが、知的理解や洞察に関わる「驚き」「歓喜」のD感情を授ける産婆の役割をAIが果たすのです。ゴルフも将棋も能も、既に人間による様々な指導法、コツなどが多々存在していますが、AIはそれらを適切なタイミングで提示してくれるでしょう。ゴルフや将棋のコツを会得しレベルが上がる瞬間の「驚き」「歓喜」のD体験をAIが授けてくれるでしょう。

AIが人同士の対話の場におけるD感情を喚起-拡大する

続きましてメタバース内での「人間同士の対話」では何が起るでしょうか。

現時点で欧米には公式非公式を問わず豊かで活発なパーティ・社交の文化があり生活に不可欠なものになっています。大切な人を招くときには家を設え、会食の店選びや服装や贈物、話題の準備に心を配り、インスタグラムには華麗な社交を競い合う写真が溢れています。欧米で、この社交の文化がメタバース内に移植される可能性は高いでしょう。

数十年後にはメタバース内に数億人×十年以上の感情-表情とコミュニケーションのデータが蓄積・知識化されているでしょう。ここで膨大な「良いパーティ・社交」の情報を知悉した「AI執事」の助けがあれば、誰にでもすばらしい「もてなしの場」をメタバース内に準備できるでしょう。先の、AIによる芸術学問のD感情の喚起-拡大も「AI執事」のもてなしの一端となります。

当然ながら、欧米のメタバース-AIは日本にも移植されるでしょう。ここで日本的なメタバース-AIの可能性を想像してみましょう。

茶道や能とは人の交わりの精神性を宗教に擬せるほどに高めたD表現・D空間・D-コミュニケーションでした。ここにAIとメタバースのテクノロジーが加われば何が可能になるでしょうか。

先ず、欧米と似てAI執事-「AI利休」は、利休と秀吉の朝顔の茶会や、利休と同時代の堺の町衆が精進したような茶会の交わりの未来版-D-コミュニケーション版を創造し膨大なデータを収集し創造と進化を続けるでしょう。

一方で日本文化を省みると能では「此処ではない美しい『彼方』の情報を偲ぶ」D感情、茶道では「彼方ではなく『いま此処』の事象を偲ぶ」D感情がありました。「脳内AR/VR」の文化です。芭蕉の俳諧には「『いま此処』の『俗な事象もすべて』偲ぶ」D感情の探掘がありましたし、浮世絵にはそれを暮らし全体を祝福するかのように拡大するところがありました。私たちは、過去の日本文化が築いてきた「脳内AR/VR」「偲ぶ」D感情の文化テクノロジーを、AIとメタバースの情報技術環境の中に発展的に移植するべき立ち位置にいるのではないかと考えられます。

西洋的な社交の文化のメタバース-AI内への移植、そして日本的な「脳内AR/VR」-「偲ぶ」D感情の文化テクノロジーのメタバース-AI内への移植により、利休や西行や在原業平などの天才の特権だった高度に美的で精神性の高い対話や場、D-コミュニケーションが全ての人に解放され、それは全てメタバース-AIという巨大な繭の中での出来事となるのです。

産業革命によるモノの大量生産が衣服やお洒落などの文化を貴族以外のすべての人に供給したように、AIとメタバースによるクリエイティビティやD表現の大量生産は、人間同士の交わりの最上の部分の文化をすべての人に供給することになるでしょう。

私たちが芸術やメディアで触れるD表現も、人との対話で生起するD表現もメタバース-AIが喚起し拡大する可能性を示しましたが、ここで私たちの社会総体に視点を移します。

私たちの社会の総体は、古くは宗教感情を、そして現代では「D感情を喚起するコミュニケーション」を拡張するメディアでした。メタバース-AIが私たちの社会の総体を「呑み込む」、そんな未来の日本的メタバース-AIが満たすべき要件を考えてみるなら、

・現実の世界のみならずD-コミュニケーションの世界の双方を包含し『畏讃悔鎮救滅-無心』等のD感情を涵養するメディアであること

・私たちの実存におけるD表現・D-コミュニケーション等の重要性を踏まえておりそれがメタバース内の普段の生活の中に遍く自然に組み込まれていること そして

・日本文化の特徴-『偲ぶ』-AR/VR的情報世界 と 『鎮』『救』『禅の無心』などのD表現の特徴 を踏まえていること等が必要と考えられます。その上で

・意識的-自覚的に設計思想を構想し数十年の内にこのメタバース-AI、新たな日本文化を実装 できている…等が望ましいでしょう。

なお、先に記しましたが、江戸の社会では、人々は現実世界の中に仮想世界のように幾つもの遊芸の場-“仙境”を持ち、一人で十もの名前を持ち使い分けていた人もいたのでした。(「江戸とアバター」 池上英子先生)

また和歌・能・茶道・芭蕉の俳諧・浮世絵のD世界・・・と日本文化ではDフィールド能力を用いて様々なD空間を創造していたことも見て頂きました。

来たるべき日本型のメタバース-AI及びこれからの日本人においては、これら江戸の“仙境”や日本伝統の文化のD空間、D表現の成果に学びつつ、

日本のみならず世界の方々をもお招きし「おもてなし」できる多様な“仙境”-D-Digital空間を創造することが期待されているかと思うものです。

今後20-30年でテクノロジーが人間の仕事を奪う・無意味化する可能性が見えてきています。人間の存在意義や、交換経済から贈与経済への移行など論じる人もいます。

かつて、江戸時代に入り安定の中で経済社会が発展し、戦国時代の「殺されないための闘い」から、「生産し生き続けるための闘い」にシフトする中で民衆の間で文化的な自己修養への新たな情熱が大波のような高まりを見せました。ごく一部の富裕層と特権階級のものだった伝統芸能も幅広い人たちに享楽され担われるものになりました。今後、「生産し生き続けるための闘い」から解放され、AIやメタバースなどが誰でも扱える道具になった暁には、現在はごく一部のアーティスト集団しか仕事として担えなかったアニメーション制作やゲーム制作、作曲、漫画を描くなどの営為も幅広い人たちに享楽され担われるものになるでしょう。それ以上に、千利休や堺の町衆の目指したような、暮らしそのものがD表現であり、浮世絵に描かれた如くそれが祝福された世界であるような世界-浄土-をこの地上に創造できる可能性も見えてきているのではないでしょうか。

なお、歴史に学ぶならばメタバース-AI内での世界レベルでのD表現の解放で危惧されることがあります。Ⅰ.の最終付近の図を再掲します。

日本文化では過去に「宗教表現⇒D表現へのシフト」に伴って、

1 自然から自立した強い自己を確立し 2 無心-神霊の相対化 をして、 3 生々しく心理侵襲的ではない自然-世界 を描き、

4 型・禁欲・抑制 が表現にはあった、

5 空間の限定 能や茶道など、空間を限定する選択肢もあり、

6 修行 日常生活まで「修行」のような部分があり、

7 無心-美を喝破する眼 無心の眼で灰色の現実に美の炎を見出す などのパッケージで対応していたと本論では見ているのですが、D表現にも人間の精神の力を超える、精神を脅かす心理侵襲的な力があり、上記1~7に相当するようなD表現の危険性を封じ込めるパッケージが、メタバース-AIの設計思想には必要となると思われます。

さらに以下の図はⅡ.で先に呈示しましたが、

●「都市アニミズム」(和歌・王朝文化)に対して、

●「無心・修行アニミズム」(連歌・能・茶道)は『モノ・形 身体性 集団性 外部評価』『無心 修行 型』が加わり

●「生活アニミズム」(二次的自然-D世界)は更に『生活世界 経済社会 封建社会』が加わり、個人-集団-経済社会を安定的に維持構築推進するシステムになっていたかに見えます。

これに倣って考えるならば、以下の図のように

●「メタバース-AI内のD表現」に対して、

●『モノ・形 身体性 集団性 外部評価』『無心 修行 型』『生活世界 経済社会』の三方向から統御することによって、個人-集団-経済社会を維持構築推進する『三次的自然-Digital-D世界』のシステムとして安定するかに思えるのですがいかがでしょうか。

今後、私たちの美しい体験、交歓、人生の意味を感じられる対話、D-コミュニケーションの多くがメタバース-AIの産物となります。私たちの「心」は私たちの外側にあるメタバースという情報複合体-巨大な祈りの繭のごときメディアの中で生起するものになっていきます。

文字の発明以降数千年は「情報の外部化」による発展の歴史でした。今後はメタバース-AIによる「情緒-心の外部化」による発展が始まります。ティヤールド・シャルダンの言葉を借りるなら、私たちは物質圏・生物圏に続いてようやく精神圏の本格的な開発のステージに到達しつつあるのでしょう。

本論は日本文化の枠内での「D経済社会」の粗描に過ぎません。

きっと中国・西欧・他の文明ではまた異なる「D経済社会」の過去・現在・未来の在り方について探求され得るのではないかと思っております。

新たな人間の時代、人間の補完-拡張の時代が始まるいま、多様な文明圏それぞれのD経済社会の探究と未来創造が求められていると思うのです。

以上です<(_ _)>。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?