プレイスポットデイトライン、または新宿二丁目盛衰記(おまけ)

ちょうどいま(というのは、2019年10月12日から11月1日にかけてのことですが)、シネマヴェーラ渋谷で特集上映「蘇る神代辰巳」が開催されており、わたくしも何本か鑑賞してきました。

神代辰巳は日活ロマンポルノを代表する監督のひとりで、『恋人たちは濡れた』(1973年)や『赫い髪の女』(1979年)などは、成人映画という枠を超え、日本映画史に残る傑作として知られています。

さて、ロマンポルノはけっこう新宿ロケが多く、今回初見の『濡れた唇』(絵沢萌子の魅力爆発のノワールな佳品)でも、当時の光景がいくつか出てきました。国鉄新宿駅(JR新宿駅ではありません)のプラットホームや南口改札、現在フラッグスビルが建っているあたりの界隈(小汚い公衆便所が新宿の猥雑さを象徴しています)、いまも変わらない堂々たるたたずまいの伊勢丹……。

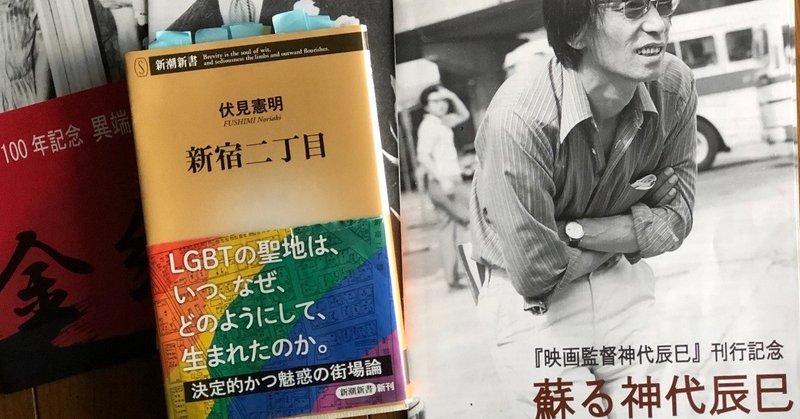

そんななか、ほんの一瞬ですが「イプセン」という看板がスクリーンの左側にちらっと写ります。男優の谷本一が繁華街を走り逃げる場面で、本筋とは何の関係もないただの背景にすぎないのですが、伏見憲明『新宿二丁目』(新潮新書)をお読みになった方であれば、ピンと来るのではないでしょうか。なにしろ、第三章のタイトルがズバリ〝「二丁目」のきっかけとなったイプセン〟なのですから。

同書によると、イプセンの経営者、松浦貞夫は1910年広島県呉市生まれ。1935年、劇作家を目指して上京するも、戦争の影響が色濃い時代です、残念なことに演劇で身を立てるという夢は潰え、1951年、新宿にイプセンを開店します。40代のとばぐちにさしかかった頃でした。

女性の自立や自由を問うた『人形の家』を書いたイプセン。店名からして彼の半生の想いが伝わってくるようだが、戦前にはカフェー街として賑わった東海通り付近に出店したのは、カフェーへの郷愁ゆえだったように想像する。(伏見憲明『新宿二丁目』)

もともとイプセンは、ゲイバーではなく喫茶店として始めた店で、たまたまゲイの友人が多く集まるようになったことから、結果的にゲイバーとして機能しはじめたようです。

当初は「進駐軍関係のゲイやレズビアン、江戸川乱歩や三島由紀夫などの著名人なども来店する隠れ家的な店」だったのが、瓢箪から駒とでもいいましょうか、1953年、内外タイムスに掲載された興味本位の記事から「それまでゲイバーに来なかったような男性同性愛者の客が押し寄せ」るようになったのだとか。

こうした経緯がきっかけとなり、次第に〝ゲイタウンとしての新宿二丁目〟がかたちづくられていった、というのが『新宿二丁目』における分析です。詳細については同書をお読みください。

『濡れた唇』の公開が1972年。1951年にオープンしたイプセンが、そのころまで営業していたのだろうか、という疑問もありましたが、もういちど『新宿二丁目』を読み返したところ、イプセンは「八〇年代末まで四十年近く営業を続け、ちょうどバブル経済がピークを迎えるときに閉店」したらしい。

もちろん、このイプセンと『濡れた唇』のなかのイプセンが、はたして同じ店なのかどうかはわかりません。けれども新宿の遊歩者としては、いまはもう存在しない店の幻影が、フィルムのひとこまとして偶然写り込み、それがスクリーンに投影されるたび、記憶の残像のようにかすかに蘇る、というふうに夢想してしまうのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?