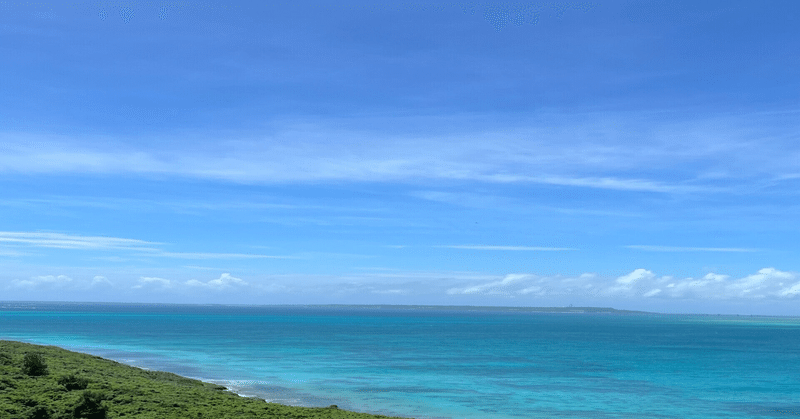

ワーケーション2.0の未来を考える~ちょっと待て、海はやっぱり美しい~

地方創生において、場所に縛られない「デジタル人材」は引く手あまただ。移住促進を図るイベントも開催され、離島で希望者が楽しそうにBBQをする記事や、すでに二拠点生活を始めた人が発信する記事も目にするようになってきた。

人も多くないし、人間関係も比較的あったかく感じられるかもしれない。自然のヒーリング効果も絶大だ。子供ものびのび育つと思うだろう。ジブリ的空間のちょっとした神秘性へのあこがれは充分に理解できる。

ちなみに、ワーケーション1.0とは、観光の穴埋めとして、コワーキングスペースなどを地方が提供し、短期的にお金を落としてもらうモデルだったが、すでにオワコン化。定住の誘致にシフトしている。

まあ、スマホである程度は片付くし、テザリングすれば車の中でPCも使える。一瞬で分かること。企業側も在宅勤務を条件にリモートワークを認めるところが多いし、同僚がネクタイしめて働く裏でアロハ着るほどのマインドはないのが日本人らしくもある。

①デジタル人材の現在地

「デジタル人材」側から見れば、今地域に移住することはさほど難しくない。収入も比較的高いうえ、リモートワークも浸透し、デジタルスキルは地方創生の鍵ともいえるSDGsとの親和性も高い。「住民票さえ移してくれれば」地域住民からは笑顔で迎えられるし、ヨイショ取材を受ける機会も多いだろう。よほどの限界集落でなければインフラもまだ維持されている。

②留意すべき問題点

【デジタル人材の増加による収入減】

デジタル人材がどんどん育成され、海外からも流入し、その能力が平準化されてしまったときに労働単価は確実に下がる。例えば20年後にその状況がやってくるとして、今の40代は60代となる。年金やベーシックインカムがそれなりの金額で保障されない場合を想像してみてほしい。

【その地域の特徴】

まずは、コンパクトシティとして中核となりそうな都市からの距離が重要だ。そのうえで、農業・漁業・林業・工業・観光などの資源が活用できるのか。特に、農業に関しては小規模農業のコストは高く、地形にも大きく左右される。都市から遠ければ輸送コストも高いし、近隣の市場も小さい。

【インフラの維持】

最大の問題はインフラの維持だ。コンパクトシティ化は確実に進む。デジタル人材の収入で支えられるほど、インフラの設備投資は甘くない。設備更新すらままならない現状。自家発電でオール電化、電波さえ届けば何とかなるとは思えない。水は川に汲みにいく、野グソで済ます、緊急医療なし。

物流の維持も課題だ。道路の劣化、配達員の不足。ボタン一つで明日届くみたいな未来が日本全土で維持されるとは思えない。ラストワンマイルは都市部の問題だ。自分が引っ越してしまえば完了ではない。物資は自給できない限り、移動してくるしかないのだ。ドローンがソファを運ぶ、雨の中けなげに飛ぶが、雷に打たれてジエンド的なシーンに私は絶望する。

残念ながら、デジタル人材が一人で何でもできる時代になったわけではない。そこは、誰かが助けてくれると過信してはいけない。

【不動産の価値とローン問題】

不動産的にはディスカウントが進むだろう。問題は上物だ。土地が安いからといって1000万円以上のお洒落なログハウスを作ったとする。すぐに返済できるならよい。地元の業者も大喜びでやってくれるだろう。ただ、その物件が将来的に売れるという幻想は捨てるべき。そもそもローンすら組んでもらえないという展開もある。

バブル時代にニュータウン近辺のクズ物件を高値で購入し、今は二束三文に下落、買い手も付かずに、ローンと固定資産税を支払い続けている人たちと同じ道をたどらないようにしたい。せめて賃貸にしておく。都会で一戸建てを買えない鬱憤を晴らすとかマジで危険思考としかいえない。

【価値観の相違とローカルルール】

若い頃から都会で大きな仕事をして、派手なキャリアで身を包んできたら、土着した地域住民のしっとりとした生きる知恵に、直接触れる機会も少なかっただろう。まさかそこに、敬われないと爆発する「長老」がいて、ツルの声ひとつで中学生女子コミュニティがごとき「村八分」が発動される文化が現存する可能性、を表沙汰にして呼び込むわけもなく。

もちろん、私の考えるようなことは想定済みかもしれないが、「子供の住環境」や「配偶者の好み」という視点が絡むと意外と判断が変わると思う。

③トカイナカの優位性

トカイナカとはどのあたりか。下のマクドナルドの分布図を参照して、ドットが集中している四大都市圏の周辺と考えている。その中でも、広大な関東平野で近郊農業が盛んにおこなわれている地域の優位性が高いというのは間違いないだろう。太平洋ベルトにある程度集中しているので、震災リスクだけは想定する必要もあるが。

この粒々みたいなエリアに日本の総人口の6割が住んでるの、よく考えると凄い話だな。人のいるところにマック(マクド)あり。 pic.twitter.com/rQF3owhNtz

— にゃんこそば🌘データ可視化 (@ShinagawaJP) August 13, 2022

ちなみにこの図は、「マクドナルド2km圏に限定した」人口分布であるが、「マクドナルドが存在する自治体」が網羅する人口の割合は、2020年時点で90.7%である。にゃんこそばさんの別のツイートで紹介されていた。

こうしたトカイナカのメリットを挙げてみると、

・平野部は大規模農業の可能性もあり、生産性に期待できる

・大都市圏からの集客に少々の期待

・物流コスト、移動コストも高くはない

・インフラの維持が図りやすい

・新鮮な食材が手に入る

・人口密度は高くない

・港区マダムに絡まれない

ただ、様々な地方創生の取り組みを調べていく中で、トガっているのはむしろ過疎化が進んだ地域のようにも感じられる。トカイナカはそれなりの利便性ゆえに危機感が薄く、既得権益が残る割合も高いからか、地方創生臨時交付金の申請状況を見ても動きは比較的少ない。

できれば、海が近いところがいい。できれば、マイルドヤンキーが少ないところがいい。できれば、おしゃれなカフェがほしい。できれば、おいしいラーメン屋が近くにほしい。できれば、みんなが近くにいてほしい。

あれ、それって東京じゃん。

(2020/8/23)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?