家じまい。家と、お別れするということ。

数年前に父方の祖父が亡くなってからずっと無人だった田舎の古い家を、ついにたて壊し、家じまいすることになったと連絡があった。

幼いころは、毎年夏の一週間をここで過ごしていたけれど、最後にこの家を訪れたのは結局いつだったか。もうずいぶん昔のことの気がする。

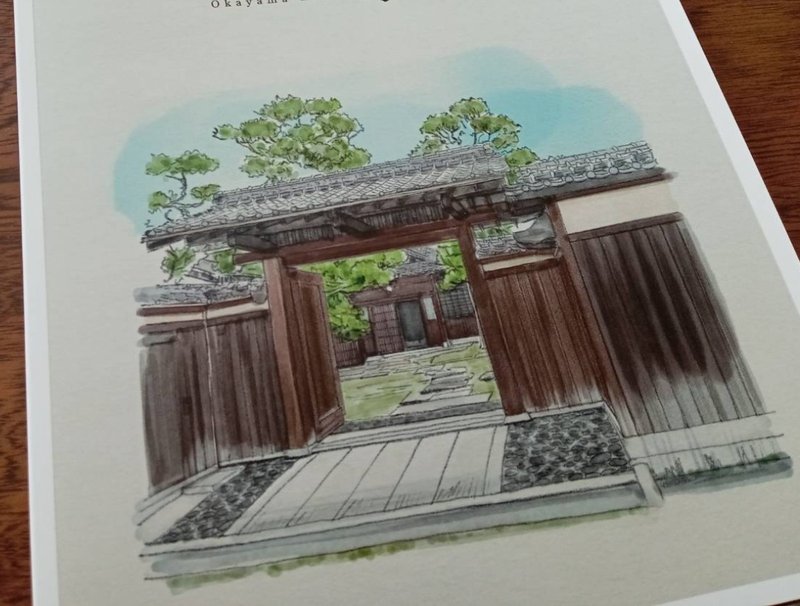

だだっ広くて、全部の雨戸をくってまわるだけで40分はかかるというその家で祖父は生まれ、長い生涯をとじた。

兄弟がみな出てゆき、子どもたちが出ていったあとも、晩年まで通いのお手伝いさんに来てもらいながらひとりで住んでいたのだけど。

壊す前に最後に一度親族で集まろう、と声がかかった日は平日のど真ん中で、仕事のある若い者は誰一人行けず、年寄りたちが持ち慣れぬケータイで思い思いに撮影した写真が私のもとにどっちゃり送られてきた。手ブレ多め。

年季の入った和紙に厳重にくるまれた、代々のじいちゃんのブロマイドみたいなもんもある。

せっかく出版社にいるんだし、写真集かなんかにできないかねと母から言われ、あまり気のりせずはじめたのだけど、これがまぁエモいの最上級というのでしょうか。ひとりで夜な夜な、ぼつぼつ図面を起こしてみたり写真を拡大してみたりしていると、時節息がつまるほどの懐かしさやさみしさに襲われる得難い時間だった。

家じまい、というのは人生のひとつの節目だと思う。

祖父がまだ生きている間に、この家の話をもっと聞きたかった。祖父が幼い頃、この家でどう過ごしていたのかを聞けばよかった。

自分が死んだらこの家もなくなることを知っていただろう祖父と、せっかくなら死ぬ前に写真を一緒に撮ってまわればよかった。

今はもうない家、そして会えない祖父を思って、そんな後悔でいっぱいになった。

ひとつひとつ写真を仔細に見てその間取りを思い起こすとき、ちいさな光景がよみがえる。

あの夏の夕暮れ、暗い物置に忍び込んで手にした三ツ矢サイダーの瓶。離れへの渡り廊下を踏みしめる時のきしる音。ガラス戸を引くと上から降り落ちてくるような庭の蝉の声。

なかでも、一枚のなんてことない写真に胸をつかれ、わたしは思わず声を抑えて泣いた。夜だから、少し感傷的になっていたのかもしれない。

それは廊下の突き当たりの右、広い家の中で祖父がいつもそこにいた四畳半の小さな部屋から、薄暗い廊下に明かりが洩れている写真だった。

あの夏の夜ごとに、まだ幼かったわたしも確かに目にした光景。

廊下を忍び足で近づくと、畳の上に寝転び、大きな音で野球のナイターを見ていた祖父が、うつってないけれどそこにいた。

まるでその場にタイムワープをしたかのように

体が震え、心が動かされるのは、こんな写真なのだった。

どこかのカメラマンが撮ったような、よそゆきの顔をした部屋の写真じゃない。

普段通りでいい。映えてなくていい。

その家をよく知る人、そこに住む人が撮る写真がいい。

ともかく簡単な写真集は完成し、できあがったものを見て、みんな大いに懐かしみ、喜んでくれたと聞いた。

なにもできなかったけれど、たくさんの思い出をくれたあの古い家に、最後の供養をしたような、そんな気持ちになったのだ。

日常を慌ただしく過ごすなかで、過去をゆっくりと振り返る時間は意外とない。

これはまた、いまのわたしにとっても必要な作業だったのだと、そんなふうに思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?