ドゥルーズ+ガタリのマイナー文学的戦略から問う人文知の「出口」 【第二弾:創作編】 イベントレポート

2023年11月25日(土)、立命館大学 衣笠キャンパスにて、髙橋耕平さん(アーティスト)をお呼びした公開研究会「ドゥルーズ+ガタリのマイナー文学的戦略から問う人文知の『出口』:第二弾 創作」が開催されました(詳細はこちら👉https://www.r-gscefs.jp/?p=14471)。

今年度、本研究会では D+G の『カフカ』の講読会を行ってきましたが、今回の公開研究会では、 この『カフカ』の芸術実践的な側面を考えることをテーマに、髙橋さんの自作について講演していただきました。

髙橋先生の講演後には、メンバー・外部の方を含めた全体でのディスカッションを行い、 (髙橋さんの試みを美術史の中でも位置付けながら)『カフカ』と髙橋耕平さんの交点・ズレを探ることで、両者の特異性を析出しました。

この公開研究会のイベントレポート(イベントの簡略的なまとめ)を、以下に公開します。髙橋耕平さんに内容をご確認いただいたうえでの公開となります。

髙橋さんご自身の作品について詳細に議論されている髙橋さんの講演、そして、メンバーとのディスカッション・質疑応答を文字起こしした完全版については、来年度刊行予定の「フランス現代思想研究会」機関誌(仮)に掲載予定です。

※本講演の内容は、髙橋耕平さんの著作権に帰属します。

0. なぜ髙橋耕平さんに講演を依頼したのか?

髙橋さんの講演の前に、「フランス現代思想研究会」代表の北村から、①今回の公開研究会を開催するまでの経緯(D+G『カフカ』の議論の紹介)、②今回の研究会の意図について、お話させていただきました。

①今回の公開研究会を開催するまでの経緯

今年度、本研究会では D+G の『カフカ』の講読会を行ってきました。なぜそれなのに、今回の公開研究会では、アーティストの髙橋耕平さんをお招きし、講演を依頼することになったのか。

その理由には、『カフカ』の内容が大きく関わっています。まずは、『カフカ』ではどのようなことが議論されているのかについて紹介させていただきました(『カフカ』第1章〜第3章に限定しています)。

『カフカ』においては、まず大きくは、「(カフカの)作品に対してひとつの固定的な解釈を生み出そうとする試みを妨害すること」がテーマになっている…とまとめることができるかと思います。

ここでの「ひとつの固定的な解釈」とは、例えば「カフカ作品=不条理文学」として固定してしまうことを指すでしょう。そのような特権的な意味作用から逃走すること、(D+Gの言葉で言えば)「人間 - 機械」・「実験的」な人間になることが、この『カフカ』では主題になっています。

では、そのような固定的な解釈から逃れるためには、どうしたらよいのでしょうか。(第1章から第3章にかけて)D+Gが提示するのは、主に三つの戦略です。

まずひとつは、「音」。 例えば、カフカの『変身』では、虫になってしまった主人公:グレゴールは、全体にかけて、うつむいている…というシーンが多いです(D+Gの言葉では「落ち込み、うなだれた頭」⤵️)。

しかしながら、妹のヴァイオリンの「音」が聞こえてくると、状況は一変し、グレゴールは少しばかり前へはい出そうと動き出します(D+Gの言葉では「もたげた頭」⤴️へと変化する)。

このような「音」に着目し、カフカ作品を読んでみる(再編集してみる)と、先の「カフカ作品=不条理文学」といった解釈は覆せるのではないか…と、D+Gは提言しているわけです。

ふたつめは、「倒錯的なオイディプス」。これは一見すると難しそうですが、そんなに難しくはありません。実際のカフカの作品をもとに考えてみましょう。

ここでD+Gが具体的に扱うのは、カフカの『父への手紙』という作品です。『父への手紙』は、カフカが自身の父親に宛てて書いた実際の手紙がもとになっており、この作品のあらすじは、父親からの「自分をなぜ怖がるのか?」という問いに対して、息子のカフカがそれに応えるという形式で、父親を恐れる根拠が説明されていくというものです。全ては父のせいで自分=カフカ自身はこんなひどい目にあっている…だからこそ父親を恐れている…という具合に。

この作品を診て、例えば精神分析は、「カフカは父との関係に由来する反動からこんな作品を書いたのだ」という(惨めな)解釈を下すことでしょう。このような解釈をD+Gは「神経症タイプの古典的オイディプス」と呼んでいます。

しかしながらD+Gによれば、このカフカの手紙というのは真っ赤な嘘であると言います。父を嫌い、告発し、その有罪を宣告するという手つき(=「神経症タイプの古典的オイディプス」)は、そもそもカフカの念頭にはないと言います。そうではなく、むしろ父の無罪を引き出すことこそが、カフカの目的だと言うのです。

そのためにこそ、カフカはあえて倒錯的に、自身が父に対する反動に支配されているかのようなフリを過剰に反復したのです。この過剰な反復を、D+Gは「倒錯的なオイディプス」と呼んでいます。

みっつめは、「マイナー文学」。これは、「メジャーな言語の”内に”、別の言語をつくりだす文学」であるとパラフレーズすることができるでしょう。それは、ある言語の内にありながらも、その言語を変化させ、その言語から漏れ出すような使用を発明することであると言えます。フランツ・カフカはユダヤ人でありながらもドイツ語で小説を書いていますが、このような文学はマイナー文学の運動の代表として捉えられます。

では、このような『カフカ』を受けて、本研究会で何が議論されたかといえば、『カフカ』で語られている戦略を(現代で)活かすにはどうしたら良いのか?ということでした。

『カフカ』においては、(カフカの)小説の話だけではなく、ゴダールの映画についても触れている箇所があることから、「『映像』に着目すれば、『カフカ』の議論をより普遍化することができるのではないか?」ということになりました。

そのようにして「映像」について考えた時に、真っ先に浮かんできたのが、髙橋耕平さんの作品群だったのです。

特に、上に挙げた髙橋さんの「take-それぞれの、それぞれによる出来事|take-each action」(2008)、「Sight of the blinking. 2」(2012)などの2000年代の作品は、(「身体の固定できない微細な動き」や「音」を引き金に)単線的な時間を切り刻むなどして、新たな時間軸を表出しているように思えました。

また、初期の「emotional pictures」(2006)や、「記念日」(2022)では、マルチディスプレイ等の手法を用いて、見る側の視点を複数化し、一つの映像を見る時とは異なる感覚を鑑賞者に誘発しているように思えます。

そして、近年の他者や史実との対話を巡る作品群(特に、「HARADA-san」(2013)や「史と詩と私と|shi to shi to shi to」(2014)など)は、「過去」の出来事を「現在」に「再演・再生」しているのですが、この「再演・再生」は決して「過去」の出来事と完全に重なるものではなく、奇妙なズレが発生しています。

これらの作品の特徴は、『カフカ』で語られるような、ひとつの固定的な解釈を妨害するという試みと近しいのではないか?と考えました。そこで、今回は実際に髙橋耕平さんをお呼びし、髙橋さんの作品群についてレクチャーしていただこうと、講師を依頼することになりました。

②今回の研究会の意図

そのような経緯があって実現することができた今回の公開研究会ですが、今回の意図としてあったのは、『カフカ』から髙橋耕平さんの作品を見るのではなく、『カフカ』と髙橋耕平さんの交点・ズレを探り、それによって両者の特異性を明確に見出す…ということでした。

『カフカ』から髙橋さんの作品を見るというのは、思想を作品に適応するというような単なる適応主義にしかならないでしょう。そうではなく、(髙橋さんが実際に作品内で展開しているように)『カフカ』と髙橋耕平を並べてみることで、その交点とズレを探るということが、今回の研究会の目的として挙げられました。

ここで、北村による開会の挨拶が終わり、いよいよ髙橋さんによる講演になりました。講演では、主に2000年代の作品に関してレクチャーしていただき、そこから近年の作品へとどのように展開していったのかについてもお話しいただきました。

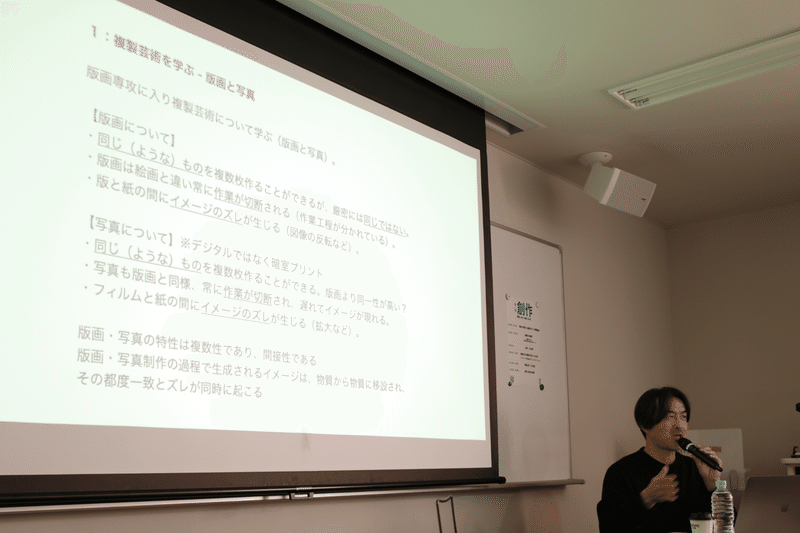

1. 複製芸術を学ぶ —版画と写真

まずはじめに髙橋さんがお話してくださったのは、ご自身の創作活動の「原点」についてでした。髙橋さんは、大学の「版画」専攻に入り、そこから「写真」へと興味が移り、そして現在のような「映像」作品のようなスタイルが確立されていったと言います。

この3つのスタイルにおいて、共通した問題意識としてあったのは、「複製芸術」と「身体」というテーマだったそうです。なぜ、そのような問題意識があったのか。これに関しては、版画(と写真)という「原点」が大きく関係していると言います。

版画における作業工程を考えてみればわかりやすいですが、版画は、(1)同じようなものを複製することができますが、その複製されたものは厳密には同じではありません。また、(2)版が完成してから、紙に転写するまでに時間がかかるため、作業が切断されてしまいます。そして、(3)版と紙の間には、図像が反転されてしまうなどのイメージのズレが存在します。

このような版画の特徴は、その後髙橋さんが興味を持った「写真」にも共通する部分があると言います。これをまとめるならば、版画・写真の特性とは、「複数性」「間接性」であり、版画・写真を通して制作されるイメージというのは、物質から物質へと移設され、その都度「一致」と「ズレ」が同時に起きる、と仰られていました。

このような問題意識を抱えながら、髙橋さんは「映像」へと、スタイルを移行することになります。

2. 切断面とその運用 —映像を用いた初期作品

①「emotional pictures」(2006)

上記のような、版画・写真の持つ「一致」と「ズレ」の問題について考えながら、髙橋さんは映像へとスタイルを移行します。

映像に着手するなかで、髙橋さんの中で意識化されていったのは、「眼差している自分自身が何をみているのかが分からなくなる(人間の認識が揺らいでしまう)ことを映像で表現することはできないか?」ということだったそうです。

この新たな問題意識を考える中で完成した作品が、髙橋さんにとっては一番最初の映像作品「emotional pictures」(2006)だったと言います。

この作品では、(脈絡のない)いろいろな映画のワンシーンをキャプチャーし、それぞれのシーンを、同じ俳優に(再び)演じてもらっています。その映像が、9つのモニターに映し出されます。

しかしながらこれらのシーンはセリフもなく、俳優はただ止まっているだけです。起こることとしては、俳優がただ「瞬き」をするくらいしかありません。

髙橋さんはこの作品で何を試みているのでしょうか。髙橋さん曰く、この作品は、「バラバラのシーンを同じ人たちに演じてもらったら、同じような映画や場面になるのではないか」という仮説のもとで、9つのモニター(マルチディスプレイ)を使って、バラバラなものを同じ演者によって統合している実験なのだそうです。

この実験において重要なのは、「場面の解釈の遅延」だと髙橋さんは言います。場面を解釈しようとする働きを遅らせ、「瞬き」のような身体の微細な動きによって、時間の意識だけを前傾化させるのです。

なぜ、「瞬き」によって時間の意識を前傾化できるのでしょうか。髙橋さんによれば、時間というものは、何らかの出来事が発生するという「切断面」がないと立ち上がってこないと言います。

つまり、ここで髙橋さんは、その「切断面」として、俳優の身体が止まっていたとしても出てきてしまう揺らぎ=「瞬き」という微細な動きを導入しているのです。そして、そのような「切断面=瞬き」によって、場面の解釈を遅らせ、ただただ時間のみを前傾化する——。

(ここから、『カフカ』との交点を探りたくなりますが、これは全体でのディスカッションにまわして、次の作品を見ていくことにしましょう。)

②「take-mirror」(2007)

さて、この「イベントレポート」では、もう一つだけ作品を紹介しましょう。

この作品は、50インチくらいのテレビをふたつ並べ、インスタレーションとして展開した映像作品です。ディスプレイの中では、鏡によって女性の顔が反転していますが、隣接するディスプレイの鏡合わせの構造によって、さらに顔は反転します。

このように、反転に反転を重ねた構造の中で、片方はあるとき、瞬きをし始めるのですが、片方は全く瞬きをしません。そして女性の姿は、同じような状態と、(瞬きによって)ズレている状態が交互に続いており、この作品においても「一致とズレ」が問題になっていることがわかります。

髙橋さん曰く、「一致することの気持ちよさ」と、他方で「ズレてしまうことの気持ち悪さ」があると言います。だけれども、後者の「気持ち悪さ」をつぶさに見れば、気持ちよさも現れてくるのではないか?と髙橋さんは仰っていました。

そのような、ズレてしまうことの気持ち悪さの中にある、「倒錯的な気持ちよさ」への関心がこれまでの髙橋さんには存在しており、その関心をずっと探究している側面がある…と、髙橋さんは言います。

そして、(絵画には「窓」という例えがありますが)鏡がここでモチーフが出てくるのは、やはり、版画において発生してしまう(版と紙の)「反転」が関係していると言います。曰く、複製することには、いつも鏡の問題がセットになっているのだそうです。

3. 没入ではなく気を散らす —ドキュメンタリー手法とインスタレーション

ここからは、2000年代以降の作品群についてお話いただきました。今回はその中でも、「HARADA-san」(2013)という作品に焦点を当ててレクチャーしていただきました。

これまでの作品群は、同時代的なメッセージや、社会的な問題を扱うようなものではなかったのですが、ここから制作スタイルが一変します。

この2013年頃から、ハラダさんという(ホームレスの経験があり、現在は生活保護を受給しながら生活している)人物をなぜかドキュメントしたいという欲望に駆られ、この作品を撮ったそうです。

ドキュメンタリーというものは、「没入」が起きなければならず、また、何らかのメッセージを明確にしなければならないことが一般的です。

ですが、この作品が面白いのは、そのようなセオリーに反して髙橋さんは「気を散らすドキュメンタリー」を撮っているというところでしょう。この作品には、テレビ等の一般的なドキュメンタリーにみられるような、主義主張やメッセージを組立てるはずのストーリーが全く無いのです。

なぜ、このような「気を散らすドキュメンタリー」を髙橋さんは撮ったのでしょうか。髙橋さんによれば、人間の人生とは、単一的な物語や意味に回収されるような、そんな簡単なものではないと言います。そのような人間の生の複雑さを表現するために、このような手法を採っているというわけです。

「没入」ではなく「気が散っていく」ということ。ここから髙橋さんは、映像の中に入るだけでなく、同時に、映像を見る身体が置かれている場所を(ノイズとして扱うのではなく)それ自体として引き受けるような展示が面白いと思うようになり、これを追求した作品を制作するようになります。

それは例えば、「史と詩と私と|shi to shi to shi to」(2014)であれば、スクリーン状に並べた学校用の机に、「ダビングハウスの再生」(2015)であれば、ざらざらとした、藁などが入っている砂壁に映像を投影しています。ここでは、机や壁といった物質が前傾化してしまい、その物質感とともに、映像が見えてくることになります。

このような物質感への着目は、最初期から共通した問題意識としてあった、「複製芸術」と「身体」というテーマとも関連することでしょう。

4. 髙橋さんによるまとめ

講演の最後では、ご自身の創作活動について、まとめていらっしゃいました。

これまで見てきたように髙橋さんは、「フレームの中と外」・「内容と形式」・「一致とズレ」・「個体と共同体」・「プライベートとパブリック」といった2つのものが同時に存在するというような、「同時性(と、その「ズレ」)」への問題意識があったと言えるでしょう。

そのような、2つのものの対立構図のなかで、ある片方への視線がフォーカスされる際には、もう片方の存在が後退してしまうことは不可避です。

しかしながら髙橋さんは、それら二項の対立であったり、あるいは片方がもう片方に従属させられる状態を避け、別のもの、別の解釈、別のルートがあること、つまり「同時」に意識を向けるやり方を、映像において実装しようと試みています。

そして、そのために髙橋さんは、「切断/接続」、「没入を妨げる手法(気が散る手法)」といった方法によって、服差す者の立場・位置を揺さぶっているのです。

5. 全体でのディスカッション

髙橋さんの講演の後のディスカッションでは、はじめに研究会の目的として掲げていた「『カフカ』と髙橋耕平の交点・ズレを探る」ということにについて、追加の議論が行われました。

髙橋耕平作品における「切断/接続」、「没入を妨げる手法(気が散る手法)」といった方法というのは、『カフカ』における戦略とはどのような関連があるのか(あるいは、ないのか)。このような具体的な話が、ディスカッションでは展開されていきました。

…と、全体でのディスカッションの様子もレポートしたいところですが、(第一弾の時と同様、)残念ながら、この全体でのディスカッションの模様は、来年度刊行予定の「フランス現代思想研究会」機関誌(仮)に掲載される予定です。

…続報をお待ちください。(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?