外食市場の今後についての極私的見解

外食市場が縮小する外的要因

永く続いたデフレから抜け出そうと足掻いている中で、今回のコロナ禍は起こりました。これは、(外食に絞った言い方をすると)商品単価や客単価を上げて収支を改善したい状況においては、大きなダメージとなります。

理由は、コロナ禍によって、

①(消費者の)家計・可処分所得が大きく減少する/したこと

⇒企業収益悪化によって、ボーナス減や失業等による家計収支悪化で消費は保守的(貯蓄選好)になり、「お値打ち品選好」が強まる

⇒これは、デフレ維持の強い動機づけになる

②そもそも客席数を間引きすることが、半ば強制的に要請され、売上獲得機会そのものが縮小すること

⇒客席数を減らした分、単価に転嫁出来ない為に、営業継続ができなくなる

⇒端的に言えば、飲食店にとって客席が不良資産化してしまった

③しかも、顧客が外食することへの”恐怖感”を解決する手段が無く、かつ、短期的に見つかるメドが立っていないこと

⇒ワクチンは早くても2021年冬と言われている

⇒それまでの間は、程度の強弱はあれども、感染に怯えながらの生活が続く

が、挙げられます。

これらによって、外食市場は大幅に縮小します。そして、これは外食店を営むものにとって、全くコントロール出来ないことです。

既に多くの大手外食企業が大量閉店の動きを始めています。

・ワタミ渡辺美樹会長「居酒屋3割閉店を覚悟」(2020/06/10)

・ジョイフル 200店閉店(2020/06/08)

・フレンドリー 41店閉店(2020/06/04)

・コロワイド 196店閉店(2020/05/23)

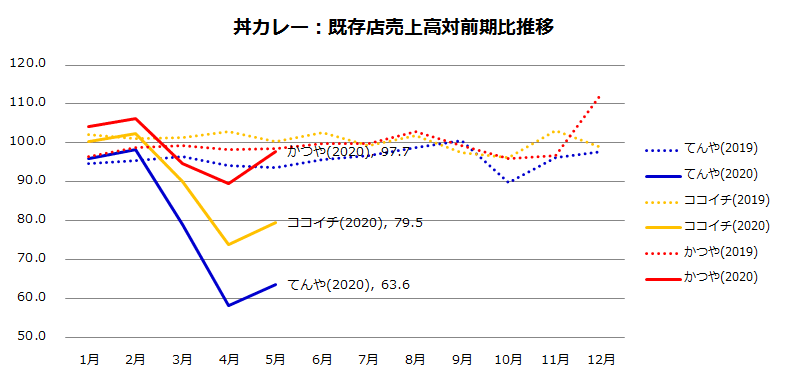

・ロイヤルホスト・てんや 70店閉店(2020/05/14)

また、いくつかの老舗・銘店も閉店を余儀なくされています。

「新しい生活様式」がもたらすもの

既に国は緊急事態宣言を解除し、首都圏においては6/19をもってコロナ対応の諸規制の解除を行います。

ただし、政府は、経済活動再開とコロナ対策を併存させるために、「新しい生活様式」を提案し、かつこれに従うことを”要請”しています。

まあ、(感染症の)専門家からすれば、こうすればリスクが減る、ということなのだが、実際上の②にある通り、そもそもの収支計画の前提が崩れるために、客席数を間引きしたり深夜の営業をやめれば、事業継続は(土地持ちのオーナーでもない限りは)不可能です。

そう、「新しい生活様式」がもたらすもの、それは、多くの店に対する「廃業のすすめ」です(言い過ぎかもしれませんが)。

胃袋を埋めるのは誰か?

とはいえ、胃袋が減った訳ではないので、広い意味での「食」市場自体が縮小するわけはありません。

ただ、飲食店で食事をすることから、持ち帰りやデリバリー(中食化)、そして自炊(内食化)に移行するのです。

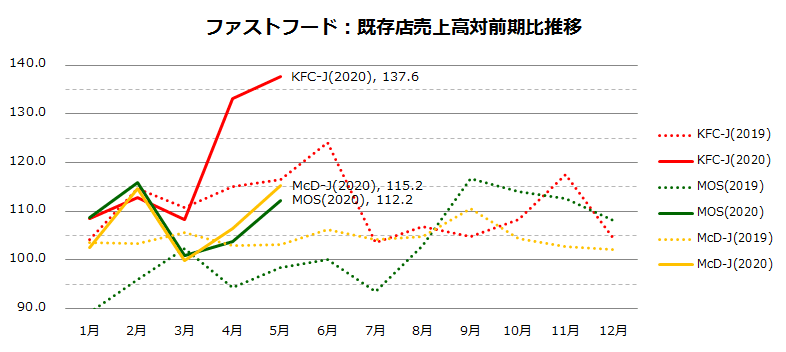

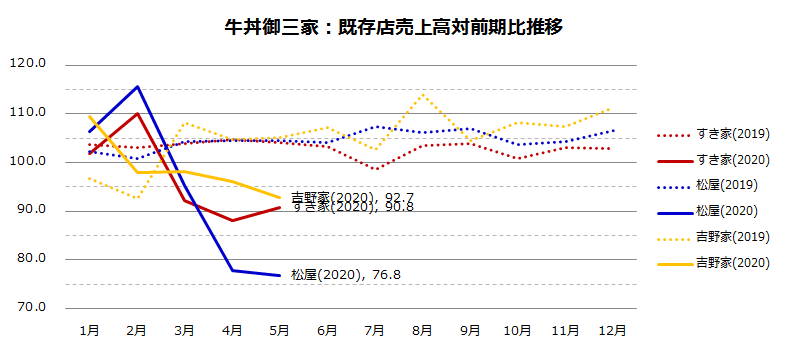

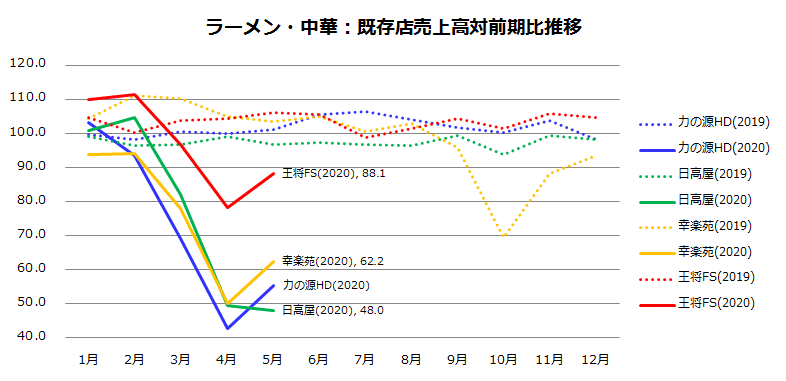

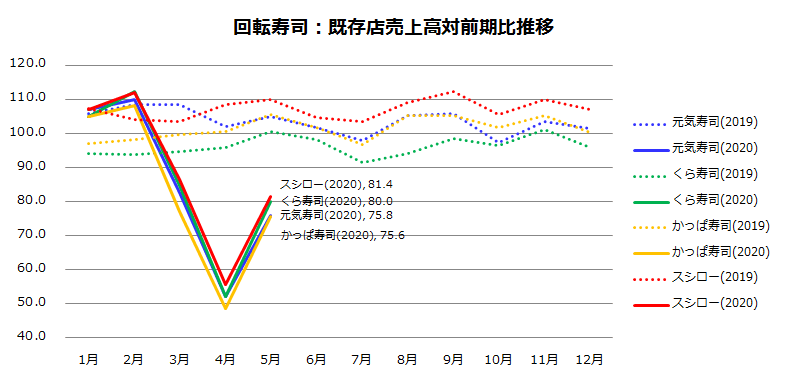

まだ詳らかなデータがあるわけでは無いですが、上場外食企業の月次数値を見る限り、持ち帰りやデリバリーに従来から対応していたカテゴリー/企業/業態においての下落率と、そうではないそれとで、大きな乖離があります。

居酒屋等で言えば、鳥貴族は対前期同月比で3.8%(96.2%減)、ワタミで8.1%等々、惨憺たる数字であるのに対して、下記5カテゴリーの各社、それぞれ濃淡はあるものの、下落幅は居酒屋ほどではないのが見て取れます。

又、スーパーの4月売上は軒並み120~130%と大きく伸びており、手軽な自炊に向いた食材(パスタ等)や米、ホームベーカリーで使う強力粉が一時的に品薄になるなど、需要のシフトは明確に顕れています。

又、業務スーパーを運営する神戸物産も、4月売上は134.8%と、自炊需要を取り込んだと思われる着地となっています。

胃袋を掴んだのは、スーパー、惣菜店や、そして従来から持ち帰りとデリバリーに取り組んできた一部外食店(主にファストフード系)と言えます。

とはいえ、緊急避難的に自炊が増えるとしても、世帯収入が確実に減る中では、共働きは増えることになり、自炊含む家事の代行機能としての飲食店・弁当惣菜店の役割は重要になっていくと思われます。

外食が果たしてきた事とは?

「食」は、[①素材の生産者~②中間流通(市場/卸=需給調整機能)~③調理~④喫食]の一連のプロセスを経て④喫食(食べる)に至るわけですが、外食が果たしてきた機能としては、この③の手間と④の場所を提供してきました。

機能で分けて言うと

a) 材料調達と調理の代行(食材の調達・運搬~加工調理)=顧客の時間節約という実益面のみならず、

b) 機器と調理技術の借用(家庭には無い調理器具、家庭では出来ない仕込みや技術)=家庭では実現出来ない料理を楽しむ

c) 喫食場所の提供=家庭とは違う雰囲気での食の提供

という異なる3つの要素を含んでいます。一般論ですが、このa)とb)とc)の構成比率の違いが、単価や喫食頻度の多寡に反映されるように思います。

つまり、家計や財布に余裕があれば「a) < b) < c)」という低頻度・高単価の選択肢になり、そうでなれば「a) > b) > c)」という高頻度・低単価になる、ということです。

ポストコロナ/ウィズコロナの時代に外食の出来ること

先に述べた通り、「お値打ち品選好」が強まる中で、このa)~c)の中で「家事機能代行」という面だけで言えば、「a) 材料調達と調理の代行」が最も重要で、かつ「b) 機器と調理技術の借用」によって、自宅・自分では作れないもので食事を楽しみたいというのが重要で、「c) 喫食場所の提供」というのは重要ではなくなります。これが「客席が不良資産化」するということです。

海外に目を向ければ、「ゴーストレストラン(ゴーストキッチンやクラウドキッチンなどとも言われる)」が注目を集めており、日本でもすでに以下のようなゴーストキッチン専業の店が動き始めています。

1) インキュベーションキッチンプロジェクト

運営:出前館 ※続報が薄いので、稼働状況は不明

2) キッチン・ベース

運営:株式会社SENTOEN

3) ゴースト・キッチンズ

運営:株式会社ゴーストレストラン研究所 ※今年5月にトリドールが投資実行

4) シックスカレー

運営:株式会社シックスカレー

これら企業/組織の共通点としては、IT系の資本なり人財が参画している点です。

そこで既存の外食がこの領域に参入するのであれば、IT、具体的には「告知・受注~調理指示~配送指示~配送進捗管理~集金」といった一連の処理を出来るだけ自動化する必要があること、そして何より実際に配送する人を確保しなければならないことから、結果としては既存の仕組み(UBEReatsや出前館など)に依存する必要がありますが、結果としては、こういう「プラットフォーマー」に収益モデルの重要なキモを預けてしまうことになります。

要は、「店を構えた」だけでは生きていけない市場になった、ということです。身の蓋もないですが・・・。

以前にも書きましたが、従来の外食店はお客様に席にさえ座って頂ければ、味とサービスで直接訴えかけることが出来ましたが、これからはお客様と直接接する機会は減り、その減った分は、webや配送サービスなどを介してしかお客様と繋がらないことになります。つまり、その商品はCVSなどのお惣菜との比較の対象になってしまうのです。

これはなかなか受け入れがたい現実かも知れないですが、恐らくそうなってしまいます。

それは暗黒郷(Dystopia:ディストピア)なのか?

外食市場は、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル:原材料や商品仕入などへ現金を投入してから最終的に現金化されるまでの日数)がマイナスであるために、店を開ける資金さえあれば走り始めることが出来る、参入障壁の低い市場です。

それゆえに非常に活気のある市場で、常に新しいコンセプトが攻め入ってきて、世界的にもグルメ大国である日本の顧客にとっては、飽きることのない場を提供しつづけていますが、一方で、慢性的に過当競争(出店過剰)が続いており、人件費単価や原材料費の上昇に応じた価格転嫁を難しくしてきました。

とはいえ、お得意さんや馴染客という存在が、売上を底支えをしてくれるようになれば、経営的には安定します。

しかし、従来の顧客の大きな割合がweb経由でしか繋がらなくなってしまうと、そのweb経由の顧客を「馴染客」にする方法論は、web経由しかなくなります。

具体的にweb経由での販促というと、「増量」、「配送費無料」、「値引き」や「1つ無料 (buy 1 get 1)」、そして「新商品」といったところになるでしょうか。つまり、経営側にとっては販促費を積むか、新商品を延々と投入し続けるしか無い、ということになります。

逆に、キオスク的に狭い立地で顧客の動線上(職場と自宅の間など)で手軽に買えるもの、そして、自宅に近い、低賃料の立地で多頻度来店が期待出来るような店は、生き残りの余地があるように思いますが、ポストコロナの顧客の心理がどう影響するかが想定出来ない為に、これも当たるかどうが自身がありません・・・。

・・・と、いうようなことをつらつら考えると、外食市場の将来にはディストピアしか浮かんでこないのです。

元々外食市場に育てていただいた身ではありますが、いろいろ考えるにつけ、あまり明るい展望が思いつかないのが正直なところで、これらの予測は「私の頭が悪い為に外れました!申し訳ありません!!」と言って終われば一番いい、と思っています。

繰り返しになりますが、本稿については、「私の頭が悪かった」で済むことを祈るしかありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?