豆の文化史~畔豆を中心に農学の視点から~

講義で作成したレポート傑作集①

長文なので、印刷用もつくりました。

はじめに

本レポートにおいては明治以前の農民の生活の中の豆の位置づけや取り扱いをダイズを中心に紹介し、考察する。また、現代の作物学やアグロエコロジーの知見を用いて、当時の栽培法や利用方法の合理性を検討する。

豆は日本の食文化において欠かすことのできない食材である。味噌や納豆、醤油などの材料となるダイズはもちろん、アズキは祝い事で食される赤飯や小豆粥、餡子に用いられる。環境文化史の講義においては、平地林や刈敷林、下肥などの肥料供給システムを中心に江戸時代の畑作・水田作の紹介があったものの、当時の食文化の紹介はなかった。

食は体をつくり、命を養う。この点で社会システム上、重要な立ち位置を占めると考える。また、後述するように、豆は栄養学的にも食に必要な構成要素である。すなわち、当時の農民が生き、働き、社会が機能するためには豆の存在が必要不可欠であった。このため、当時の地域生態システムを考えるうえで豆を取り上げることが必要だと考え、本レポートを作成するに至った。

豆の重要性

コメをはじめとする穀類に含まれるアミノ酸には偏りがあり、雑穀を含めてイネ科の穀類のみでは必須アミノ酸を満足することはできない。穀類は必須アミノ酸のうち、メチオニンやシステインなどの含硫アミノ酸を豊富に含む(前田和美, 1987)ものの、リジン含量が小さい(山内文男・大久保一良, 1992)。一方で、豆類はリジンを豊富に含むが、含硫アミノ酸を欠く(山内文男・大久保一良, 1992)。この2つが合わさることで互いの不足を補完し、必須アミノ酸を満足するのである。わが国においては、第2次世界大戦後まで主要な必須アミノ酸がコメとダイズによって補われてきた(山内文男・大久保一良, 1992)。

また、日照りや火山の噴火などを除いて、明治以前の農業生産の制限要因は肥料である。マメ科作物は根粒菌と共生し、空気中の窒素を固定し、肥料に頼らずともある程度の生産を見込むことができる。

当時の農民にとって、豆は貴重なタンパク質源であり、穀類と並んで必須アミノ酸の供給源でもあった。また、後述の畔豆については課税を免除されていた。ここからわかるように、豆は農民にとって真に自給的な作物であり、彼らの体を支える作物であった。当時の農民の糧を考える時に豆を避けては通れない。

水田地域での豆~畔豆の文化史と栽培上の意義~

畔豆(あぜまめ)とは、読んで字のごとく田の畔にダイズを栽培することである。田植え前に田の土を幅30㎝ほどに畔の内側に盛り、これを鍬を用いて左官の壁塗りのように美しく仕上げる(越智猛夫, 2008)。田植え後1週間、盛り土部分の畔の部分に20~30㎝感覚に穴をあけてダイズを播種する(越智猛夫, 2008)。イネの刈り取り時期にはダイズも収穫時期となる(越智猛夫, 2008)。これは一種の混作の一形態である(前田和美, 2015)。また、水田の「空き地」である畔でダイズを生産する農民の知恵である(前田和美, 2015)。なお、畔豆は畔マメ作、畦畔(けいはん)大豆、畔大豆などとも呼称する。

畔豆は日本各地の幅広い地域で存在したと考えられ、現在の熊本県、長野県にあたる地域において記述が存在する(前田和美, 2015)。また、戦後も広い地域で継続されていたと見られ、近畿、北陸、四国、中国地方では1953年時点でダイズ生産の29%から48%が畔豆であったという報告も存在する(末沢勳・穴口市良・熊野誠一, 1959)。さらに、国内のみならず、ネパールや中国、朝鮮半島などでも畔豆は行われている(前田和美, 2015)。

畔豆の特長をまとめたものが以下である(前田和美, 2015)。

・特に中山間の場合、田よりも畔の面積、畔の外側の面積が大きい

・畔には税、年貢がかからない

・畔栽培は婦女子が担当する

・畔の空間の利用にはダイズやアズキが適している

・地ごしらえがいらず、労力がかからない。収穫作業は稲刈りに合わせて随時行える

・連作障害がなく、肥料が必要ない

・鳥獣害が少ない

・特別の作業道具を必要としない

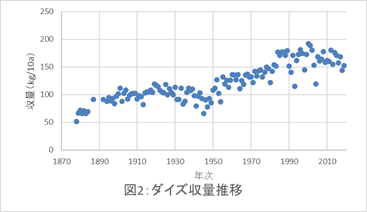

なお、畔豆の場合、5反分(50a)の水田の畔から平均して200から300kgのダイズが穫れたとされる(前田和美, 2015)。今日のダイズの平均収量は152kg/10a、明治初期のダイズの平均収量は51kg/10aである(農林水産省, 大豆関連データ集)から、50a分の水田の畔から200~300kgのダイズが収穫されたという事実は農業技術上も特筆すべき点があると考えられる。

一方で、畔豆にも欠点や注意点がある。これは以下の2つである。

・畔豆を行った畔から近い位置でのイネが生育に悪影響をうけること(前田和美, 2015)

・畔は畑に比べて過湿な条件であり、この中で徒長しない品種を選択すること(前田和美, 2015)

前者のイネの生育への悪影響について、当時コメは年貢の対象であった。このために、畔豆は公的には推奨されていなかったとされている(前田和美, 2015)。

後者の品種選択に関連して、現在でもタノクロという品種名のダイズが存在する。タノクロは「田の畔(くろ)」と考えられ、畔での栽培に適した品種の成立に至るまで畔豆が浸透していたことが読み取れる。

婦女子が畔栽培を担当するという点について文化的側面からさらに注視する。能登半島外浦においては嫁に来た女性(キガケノヨメ)は当初、姑(オカガ)の指示を仰ぎながら畔豆を栽培した(安室知, 2018)。畔豆栽培に慣れて、子を産み、母親になり、年齢が30歳を超えると、女性はキガケノヨメからハンカガと認められる(安室知, 2018)。これにより、姑の指示を仰がずとも畔豆を栽培できるようになったという(安室知, 2018)。なお、一人前(オカガ)と認められるにはさらに時間が必要で、これは子が20歳を過ぎたころだったという(安室知, 2018)。さらにハンカガが所有するダイズを植え付けるための棒(ホグセボウ)はその家のハンカガであることの象徴でもあったとされる(安室知, 2018)。

まとめると、畔豆は空間的に農地を効率的に活用する手段であったと考えられる。また、当時の農村社会を取り巻く状況から見て、課税の回避など食糧を自給するために合理的で必要不可欠な手段であったとも考えられる。さらに、婦女子の作業という点で、農村社会の女性の役割や地位の確保というジェンダーの要素を有していたことも読み取れる。

このように、畔豆は農村社会に浸透し、かつ、ジェンダーや農民の生きる糧に重要な役割を果たしていた。次にこの栽培法が作物学の見地から見てどのような意味を持つのかを検討する。

あまり知られていないが、ダイズはイネ以上に水を必要とする作物である(有原丈二, 2000)。一方で、過湿に弱く、土壌の通気性を要求する(有原丈二, 2000)。窒素を固定する根粒の活性には酸素が不可欠なのである。この視点から畔豆を一度俯瞰すると、畔であるから、水面よりも高い位置にあり、土壌の通気性が保たれる。さらに水田のすぐとなりであるから、一定以上の深さには大量の水が存在している。したがって、ダイズの生態的特徴に畔豆は適合していたと考えられる。

また、畔豆はイネとダイズとの混作になっている。混作をはじめとする作物の多様性の確保はアグロエコロジーの技術の1つであり、植物の多様性が向上すると、抑制と均衡、養分供給、病害予防など、様々な生態系サービスが機能し始める(アルティエリ ミゲール・A, ニコールズ クララ・I, クレア・ウェストウッド G, リーチンリム, 2017)。この点からも畔豆は優れた農業技術であったと推測される。

実際に畑作ダイズと畔豆とを比較した研究事例では、畔豆では1株総節数や1節当の着花数が畑作ダイズよりも劣るものの、粒数や粒重では畔豆が勝る傾向にあると報告している(末沢勳・穴口市良・熊野誠一, 1959)。これについては土壌水分の増加が結実を促進し、畦畔の微気候が病虫害を抑制した可能性が指摘されている(末沢勳・穴口市良・熊野誠一, 1959)。

さらに、畔豆の利点として連作障害がないことが取り上げられている。ダイズは連作障害を引き起こす作物であり、このことは江戸時代から知られていた(宮崎安貞, 1697)。畔豆に連作障害が引き起こされない理由としては春に行う畔塗による土壌の更新が考えられる。畔塗の際に新しい土壌が水田から供給され、土壌中の養分バランスや生物相を安定化させていた可能性が考えられる。後述するが、ダイズは土壌中に有機態窒素を要求する作物でもある。水田の土壌は基本的に湛水時の還元状態の影響で有機物が多い。このことも畔豆の生産力を形つくる要因であったのではないだろうか。

畑作地域での豆~麦―ダイズ二毛作の文化と栽培上の意義~

畑作地域ではダイズは麦との二毛作によって生産されていることが多かった。これは農業全書において、「夏大豆は麦の中に播き、秋大豆は麦の跡地に播くのがよい(宮崎安貞, 1697)という記述から読み取ることができる。畑作でのダイズは主作物であり、年貢の対象でもあった(前田和美, 2015)。しかしながら、ダイズは醤油の原料であり、換金作物としての性質も持っていたとされ、正月を迎えるための貴重な資金源であったともされている(前田和美, 2015)。また、前述の畔豆のみで自給分のダイズを賄えないときは畑作を行って、ダイズを生産していた。

なお、麦―ダイズの二毛作はすくなくとも昭和中期までは継続されていたと見られる。これは、当時の農学書に各都道府県のダイズ、麦の播種および収穫時期をまとめた図がある(永田忠男, 1956)こと、その中でダイズの播種時期と麦の収穫時期を関連して論じていることことから読み取れる(永田忠男, 1956)。

今日の農学研究の成果により、ダイズは土壌中の有機態窒素の増加により増収することが明らかになってきた(有原丈二, 2000)。特に、ダイズの前作の緑肥作物に施肥すると施肥した分が後作のダイズの生育に現れることもわかっている(有原丈二, 2000)。麦―ダイズ二毛作において麦は緑肥ではないものの、麦わらなどの残渣の存在や麦への金肥の投入が後作のダイズにも表れていた可能性を指摘できる。

伝統的ダイズつくりの終焉

ここまで見てように、わが国の農村における畔豆や麦―ダイズ二毛作は戦後まで保存されつつも、現在ではほとんど消失してしまっている。これには以下の3つの波があった。

まず、大正末期から第二次世界大戦の末期にかけて、満州からの輸入ダイズが国内に流入した。これに伴い国内のダイズ生産量が減少した(永田忠男, 1956)。

戦争の終結後、今度はアメリカ合衆国からの安価な輸入ダイズが流入した。これによって、自給が激減した(山内文男・大久保一良, 1992)。

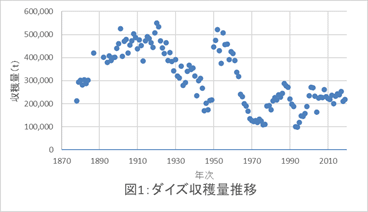

上記2回の輸入の増加により、国内のダイズ生産はかなりの打撃を受けたものと推測される。この後、国内では減反政策によりダイズへの転作が推進され、一時的に生産量が増加するが、現在は生産量が停滞、単収は漸減傾向である(図1、2)(農林水産省, 大豆関連データ集より)。また、転作自体に奨励金が交付されていたため、いわゆる「捨て作り」とも呼ばれる耕作意欲の低い作付けが散見されるような現状も存在した(竹島二, 1981)。

さらに、畔塗や畔の草刈りは水稲作において重労働であったため、この省力化のための対策が行われた。畦畔のコンクリート化や除草剤や抑草剤の施用、土壌モルタルによる被覆はこの手段である(岡崎紘一郎, 1997)。これらがほどこされた水田畦畔ではダイズ栽培は行うことができない。そもそも、戦後からの兼業農家の増加や農民層分解により、農家労働力が減少し、畔豆を管理する余裕はなくなっていたのであろう。

以上、3つの波により、畔豆や麦―ダイズ二毛作などの伝統的なダイズ生産は減退してしまっている。

まとめ

本レポートにおいては農民の主要な食糧の1つである豆を取り上げた。特にダイズについて明治期以前の栽培法や利用、それを取り巻く文化や社会制度を紹介し、農村社会における豆の位置づけを論じた。この結果、特に畔豆においては年貢の回避、土地の有効利用という点で需要な作物生産法であると同時に地域によっては女性の仕事としても認められており、豆の栽培が農村における女性の地位に影響していたことが示唆された。

さらに近代農学やアグロエコロジーの知見を援用し、当時のダイズ栽培の合理性について検討した。この結果、水田地域における畔豆も畑作地域における麦―ダイズ二毛作もある程度の合理性を持ったシステムであることがわかった。

おまけ

話は横道にそれるが、「ダイズは畑を肥やす」という言葉がある。根粒の働きによって空気中の窒素を農耕地生態系に取り入れることを示した言葉であると考えられてきたが、20年ほど前からダイズが地力消耗型作物であることが知られるようになった(有原丈二, 2000)。

かと言って、農民の感覚的な言い伝えが虚偽であるとは考えづらい。近年の研究によれば、ダイズは土壌中の有機物を分解し(有原丈二, 2000)、共生する菌根菌が難溶性のリン酸を有効化する(有原丈二, 2000)とされている。これは推測だが、ダイズが分解し有効化した窒素やリンが後作の生育を促進し、それを観察して「ダイズは畑を肥やす」という言葉が生まれたのではないだろうか。すなわち、有機物の投入が十分でない農地において、ダイズは短期的に農地の生産性をあげるが、長期的に農地の肥沃度を消耗すると考えられる。

このことから、「ダイズは畑を肥やす」という言葉が生まれた当時、わが国における農業技術、肥培管理法ではダイズが分解する有機物や難溶性リン酸と投入する有機物などのバランスがとれていたのではないかと推測できる。この1つの方法が畔豆における水田土壌による更新だったり、ムギ後作のムギわらの施用だったのではないだろうか。

引用文献

1) 前田和美『マメと人間』(古今書院、1987)

2) 山内文男・大久保一良『大豆の科学』(朝倉書店、1992)

3) 越智猛夫『大豆論致』(地域文化研究所、2008)

4) 前田和美『豆』(法政大学出版局、2015)

5) 末沢勳・穴口市良・熊野誠一「畦畔大豆に関する研究-1-」(『日本作物學會紀事』日本作物學會、1959)

6) 農林水産省、大豆関連データ集、https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/d_data/, 2021/01/31

7) 安室知「水田の多面的利用に関する民俗学的研究-「水田文化」の提唱に向けて-」(『科研費成果報告書』文部科学省、2018)

8) 有原丈二『ダイズ安定多収の革新技術』(農文協、2000)

9) アルティエリ ミゲール・A, ニコールズ クララ・I, クレア・ウェストウッド G, リーチンリム『アグロエコロジー』(総合地球環境学研究所、2017)

10) 宮崎安貞『農業全書巻一~五』(1697)(参照:農文協、1978)

11) 永田忠男『農学体系=作物部門 大豆編』(養賢堂、1956)

12) 竹島二「庄内水田作農業の展望」(『日本作物學會紀事』日本作物學會、1981)

13) 岡崎紘一郎「水田あぜ管理の省力化技術」(『農業機械学会誌』農業機械学会、1997)

※この記事は東京農工大学 農学部 地域生態システム学科 専門科目『環境文化史』の希望レポートとして作成したものを加筆修正したものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?