納富信留「つくる哲学に向けて――ソフィストと哲学者の間再考」(『現代思想 2022年8月号)

☆mediopos2813 2022.7.31

驚くことからにせよ

悲しむことからにせよ

「知りたい」という衝動

つまりは「知への愛」から

哲学ははじまるのだろうが

ノヴァーリスが

学ぶこと(学問・科学)は

哲学になったあと

ポエジーになる

そう示唆したように

哲学は哲学のままでは

なにも「つくる」ことはできない

ポエジーはポイエーシスでもあるように

哲学は知ること観照することをこえて

「つくる」ことへと向かわなければならない

知ることが成立するためには

知るものと知られるものが一つになることが

必要なのだが

多くのばあい

「知」はただ対象についての知識を「える」

ということにとどまり

知られるものと一つになることはできない

ある意味で知られるものと一つになる

ということは知行合一的な認識でもあり

知識をどんなに積み重ねても

知られるものと一つになることはできない

そしてたとえ知ることが成立したとしても

「つくる」ことにはならない

プラトンによれば

「つくる」とは

「「ない」を「ある」にもたらすこと」である

どんなに知識を「える」ことができたとしても

どんなに「知る」ことができとしても

「ある」ものがそのまま「ある」だけでは

「つくる」ことにはならない

私たちが生きているのは

「すでに「ある」もので充ちていて

本質的になにも変わらない世界ではなく、

「ある」と「ない」が対として拮抗しあう生成の場」であり

「有限な私たちは時間のなかで

「ない」を「ある」へともたらすべく生きる存在者」である

手先の不器用な哲学者いないとシュタイナーは示唆していたが

「つくる」ことへと向かわない哲学者は

どんなに世界を「観照」し得たとしても

その先へと向かうことはできなくなる

「つくる哲学」とは

ノヴァーリスが示唆したように

哲学をこえてポエジーへと向かった

その先にあるものだといえる

そうしなければ世界は生成し得ないまま閉塞してしまう

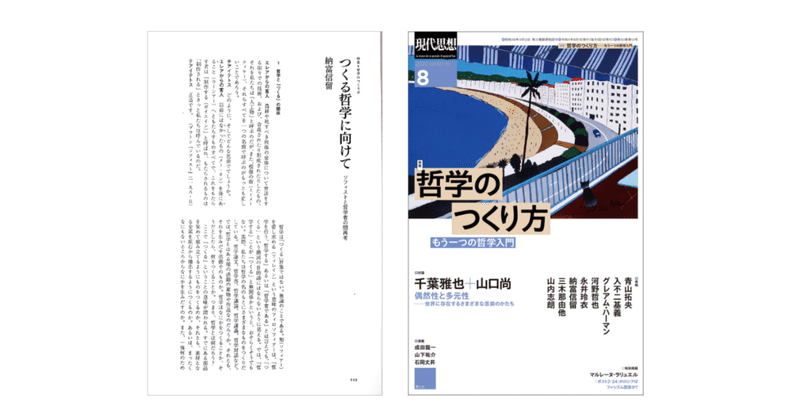

■納富信留「つくる哲学に向けて――ソフィストと哲学者の間再考」

(『現代思想 2022年8月号

特集=哲学のつくり方 ―もう一つの哲学入門』青土社 所収)

(「1 哲学と「つくる」の関係」より)

「哲学は「つくる」対象ではない。無論のことである。知(ソフィアー)を愛し求める(フィレイン)という意味のフィロソフィーは、「哲学を行う、哲学する」あるいは「哲学者である」とは言えても、「つくる」という動詞の目的語にはならないように見える。では、「哲学する」ことが「つくる」と無関係かというと、おそらくそうでもない。(・・・)

ここで「つくる」ということの意味が問われる。すでにある部品を集めて組み立てるようにものをつくるのか、それとも、素材となる金属を鉱石から抽出するようにつくるのか。あるいは、まったくなにもないところからなにかを生みだすのか。また、一体何のためにつくるのか。製品として売って利益や評判を得るためか、それとも自分で使うためか、なにか別のものを作りだすためか。あるいは、つくることそれ自体を楽しんでいるのか。プラトンは「つくる」とは「「ない」を「ある」にもたらすこと」と定義した。では、何が新たに「ある」へともたらされるのか。

あらためて考えると、哲学は「つくる」とあまり相性がよくないことに気づく。」

(「2 「える」と「つくる」の関係」より)

「技術や知識には大きく二つの種がある。その一つが「つくる」を遂行する技術、すなわち「制作術」である。それは「ない」を「ある」にもたらすことであり、農耕牧畜や製造や芸術といった数多くの営みがこれに属する。対になるもう一つの種は、すでに生じていて「ある」ものを手に入れる技術で、「獲得術」と呼ばれる。たとえば、狩猟は道具をつかって獲物を手に入れ、交易は交換によって物品を入手し金銭を稼ぐ。さらに、競技で勝利を獲得したり、認識によって事物のあり方を知ることも含まれる。

技術を「制作術、獲得術」に区別する指標は、つまり「なる」と「ある」である。「ある」と「ない」との間の移行、つまり「なる」に関わるのが制作であり、「ある」のみを扱うのが獲得である。

(「4 「うむ」と「つくる」の関係」より)

「なにかを「うむ」ことは、「つくる」ことの一部である。だが、なにかすでにあるものを寄せ集めたり、並びかえしたりして、さも新しいものが生じたように見せかけることが、この社会では多すぎる。では、「うむ、うまれる」とは、本当はどういうことか?」

「魂がみごもり出産するとは、どういうことか?たとえば美しい相手を見てその美にうたれて、湧き上がる想いを言論で詩などの作品にして生み出すことである。人間はなぜそんなことをするのか? それは、有限で死すべき身でありながら、できるだけ不死と永遠に与ろうと希うからである。

(・・・)

私たちはこの世界で日々見て聞いて経験している事物は、真実には「ある」とは言えない影にすぎない。私自身の存在も然り。「私がある」という事態を保証する根拠は私自身にはなく、本当に「ある」とは何かを探し求めて哲学をつづける。そんな私が、この限られた肉体と時間のなかで像を生みおとしているのが、「ある」との関わりである。これが、なぜ私たちは、「つくる」のか、つくりつづけるのか、やむにやまれずつくるのか、その真相である。その目的は、この私ができるかぎり「ある」に与ること、「うむ」ことをつうじてそれを確かめつづけることである。

できるだけ永遠に与りたいと願って「生みだす」作品は、そうして生きる私自身である。私たちは「つくる」ことで、「ない」を「ある」へともたらす。そうして私たちは神を模倣しつつ、永遠を憧れる自分自身の姿をつくりだしていく。それが、私が今ここにあることだからである。」

(「6 つくる哲学に向けて」より)

「哲学はこれまで「つくる」こととはほぼ無縁であった。いや、むしろあえてそれを避けてきたと言うべきかもしれない。公式には哲学の本質は「みる」こと、つまり「観照(テオーリアー)」にあり、制作や実践ではないと唱えられてきた。だが、そこにはいくつかの単純化と誤解がある。

「みる」ことを「つくる」や「なす」から切り離して、あたかも別物であるとする枠組みは、アリストテレスの学問論など一定の範囲では有効でも、知のあり方として究極とは考えられない。まず、「知る」ことが純粋に「見る」ことで成立するかを考えてみよう。『ソフィスト』の最初で獲得術が規定された際には、認識によって物のあり方を知ること」も「える」ことに含められていた。だが、対話が進むとさらに深い次元が開示される。知る者と知られるものは、「なす」と「なされる」の関係にある。知る者は「知る」ということによって変わり、知る者としての自分自身となる。それは距離を置いて、いわばなにも変わることなく認識をやりとるする獲得とはまったく異なる。さらに、知る者は知られるものによって形づくられる。そこでは「なす」と「なされる」の関係が反転し、その相補性から、知るものと知られるものが一つになることで「知」が成立する。パルメニデス以来、アリストテレスやプロティノスが唱えてきた。「知る」と「ある」の一致である。それは既成の「ある」をやりとりしたり組みかえたりする営みではなく、そのつど新しいものが生まれ、世界と自分が別のものになっていく、真実の「なる」の実現である。つまり、「知る」ことはすぐれた「つくる」ことにかかわる。

このような「つくる」ことは哲学から遠ざけられ、無視されてきたのは、それがおよそソフィストの営みと識別できない、危険なものだと意識されたことによる。生みだすことは、すでにできあがったものを安心して取りいれたり批判したりする営みとは正反対である。それは未知のもの、「ない」ものへの挑戦であり、怪物を生みおとす危険をおかす冒険である。そこでは、制作者としてソフィストと同じであると非難されることは、いわば必定である。では、哲学者はソフィストとの区別において「つくる」への関与を放棄すればよいのか。」

「なぜ「える」ことではなく「つくる」ことが大切なのか。私がプラトンとともに信じるところでは、私たちが生きるのが、すでに「ある」もので充ちていて本質的になにも変わらない世界ではなく、「ある」と「ない」が対として拮抗しあう生成の場であり、有限な私たちは時間のなかで「ない」を「ある」へともたらすべく生きる存在者だからである。「ない」、つまり絶対的な無への深淵をかすかに感じ恐れながら、それと向き合って「ある」たらんとするのが、私たち自身の生なのである。自分自身をつくる営みとしての哲学は、私たちは一体「ある」と言えるのかという問いのもとで、そうして「ある」に関わる可能性を探りつづける。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?