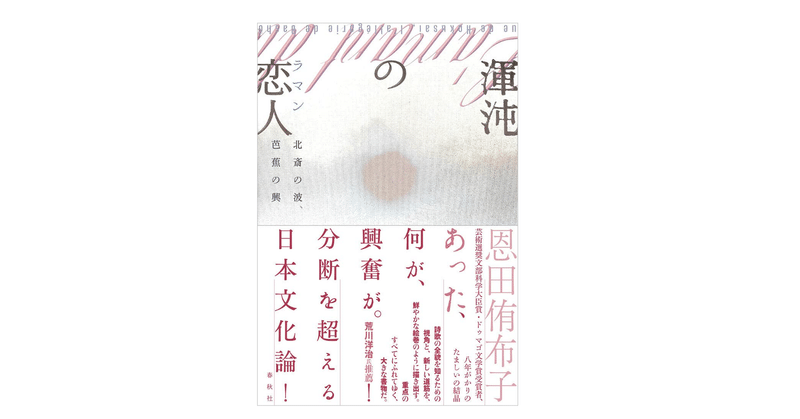

恩田 侑布子『渾沌の恋人(ラマン): 北斎の波、芭蕉の興』

☆mediopos2786 2022.7.4

知性や理性は疲れるから

「愚の上に又愚にかへる」(一茶)のがいい

主体や比較は疲れるから

あらゆる差別を笑い飛ばし

「もの」が語り

「なり代わり変わり合う」存在であるのがいい

過去から未来へ向かう時間の無常は疲れるから

身心の無窮としての遊びを事とし

永遠の途中であるのがいい

それなのに

ひとは知性的であることを求め

かたちとしての道徳的を求め

「私」であることを主張し

ひとより優れていることを誇り

過去を悔いながら己の死を恐れ

時間に追い立てられるように先へと向かう

知ることは

みずからの愚かさの自覚と対であるのがいい

道徳的であろうとすることは

みずからのどうしようもなさと対であるのがいい

「私」であることは

何者でもないこと

何者でもありえることと対であるのがいい

優れていることは

くらべることのできないことと対であるのがいい

死を恐れることは

生きることの喜びや恐れと対であるのがいい

先へと向かうことは

時間の円環と螺旋との

遊びであることと対であるのがいい

あらためて

日本語に主語がないことを

「もの」たちが幸うくにであることを

(危険性を伴ってはいるものの)幸せだと思う

そのかけがえのない美意識のなかを

これからも生きていけますように

■恩田 侑布子

『渾沌の恋人(ラマン): 北斎の波、芭蕉の興』

(春秋社 2022/4)

(「第一章 身心と遊」〜「Ⅰ 身幅の思い/愚かさの自覚」より)

「西洋の美術は、ものをみる視覚とそれを認識する頭脳によろこびをもたらす。ヨハネ福音書の「はじめに言あり」が示すように、まず、ロゴスがある。では、日本ではどうだろう。「はじめに身(み)あり」ではなかろうか。あとから地味な顔をしてことばやロゴスがそろそろついてくるのではなかろうか。茶の湯の道具も北斎の組上絵も、ロゴスより先に、まず手に取り肌にふれる楽しみがある。それはひとり北斎にとどまらない。鈴木春信といい、喜多川歌麿といい、浮世絵はどれも頬擦りするほど近々と眺め入ってこそ、色つやにふるえる思いがする。いつも日本の美は、心とからだが一つとなったところに発しているのではなかろうか。

同時代人の一茶の俳句も、誰にも顧みられないささやかな身体感覚から生き生きと発想している。

門々(かどかど)の下駄の泥より春立ちぬ 『七番日記』

どの家の前ににも、雨上がりのぬかるんだ土に、下駄の歯形がおどっている。思い思いの野放図な足跡が、やわらかな春泥のひかりの質感とともに迫ってくる。浅くにぶい歯形は、ちびてすり切れた古下駄のもの。歩幅のみだれた歯形はあわてものの足取り。大小たがい違いのむつまじいそれは親子が手を引いて通ったしるし。人々の足元で軽やかな音をたてる下駄には、泥のしずくが残る。一茶もまた、下駄に泥をはねあげて、ようやく寒さのゆるんだ町をゆく。泥跡や泥はねという、とるに足らないものに、江戸庶民のいのちの躍動がこもる。立春を迎えるよろこびが、これほど身体化されたのは、作者の目線が低かったから。一茶は還暦になって、〈春立(はるたつ)や愚の上に又愚にかへる〉と詠む。愚かさの自覚が肚に落ちたひとのゆたかな俳句である。

涼風の曲がりくねって来たりけり 『七番日記』

高殿の欄干によれば、涼風はまっすぐ額をなぶり、髪を梳きすかすことであろう。裏店住まいの一茶のところには、涼風は長い路地をぬけ、蚊柱をぬけ、夕顔棚の竹のほつれをぬけて、曲がりくねってやって来る。三つで母に死なれ、十五で江戸に出され、俳諧師として都で成功する夢も叶わず、ふるさとの柏原に帰りついてようやく妻を迎えられたのは五十二歳。晩年になっていた。曲がりくねってやって来たのは涼風ならぬこのわしだよ。紆余曲折ばかりだったな。暑さのなかでふと感じる一陣の涼風は、やわらかに苦労人のふところに飛び込み、鳩尾まですすいでゆくようである。

うつくしや障子の穴の天の川 『七番日記』

季語は「天の川」で秋の句。「障子」は、ここでは冬の季語としては働いていない。五十一歳の一茶は夏から秋にかけれ長野の門人宅で病を養っていた。「七夕病中」の前書がつく。ずいぶん涼しくなった。ひとりで虫の声を聞くともなしに聞いていると、夏の暑さと病に疲れた身は、ついうつらうつらとしてしまう。ひいやりした風が肩先に来て目が覚める。障子が破れて風にひらひらしている。障子穴の向こうはもうとっぷりと暮れている。穴をみたす闇に目が吸い込まれる。おや、無数の星がさんざめいているではないか。天の川が流れている。ああ、今夜は星祭りだった。彦星と織姫は鵲の橋を渡って逢うのだろうか。星の川に膝を濡らして、尻はしょりして行けたらいいだろうな。わが家とて、障子を貼り替える余裕はないが、貧乏もこんな宵はわるいもんじゃない。寝ながら星の恋を眺めていられるよ。障子の破れ穴に銀河をのぞく一茶の風流は、身体化された綺想ともいえそうである。

こうして小さな俳句は身幅から広大な宇宙へ飛びたつ。」

(「終章 水、呼び交わす」〜「Ⅱ 二股大根のほほえみ/横向きの達磨とともに」より)

「見立てのなりかわる精神は、聖俗、賢愚、あらゆる差別を笑い飛ばす。俳句では、江戸初期の貞門や談林の機知に頻用されたことから、現代俳句は一蹴すべきものと思うらしい。が、みなもとに立ち返りたい。詩歌ならば本歌取りにつながる技法であり、近世以降はさらに沈潜して、やつしの美を生むことになる。絵巻の思想にも、興(詩の六義)にもかかわるゆたかな精神の根を持ち、余白の切れを深くする。それらは主語をほとんど必要としない日本語において、人称の乗り換えや主体のなりかわりあう共感の土壌である。

その後背地ははるか『荘子』の遊の思想と万物斉同にある。「道」は「くそ、ションベンのもある(屎溺(しにょう)に在り)(『荘子』外編「知北遊篇第二十三」)と言い放つ水平と平等の思想は、「仏は糞かきべらだ(乾屎橛)」(『無門関』第二十一則 雲門屎橛)とする禅へまっすぐつながってゆく。

造物主を仰がないわたしたちにゴールはない。あるのは永遠の途中である。途上をいくさびしさに堪え、「さびしさをあるじに」転ずるのが日本文化である。はてしない道は、雪舟の『慧可断臂図』のように、つねに現在進行形。そこには一瞬の懈怠もない。

ロジェ・カイヨワは、「遊びは何ものをも生み出さない。財産を生むことも、作品を生むこともない。それは本質的に不毛なのだ」(『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳、講談社学術文庫。一九九〇年)といった。わたしたちは身心の無窮を遊ぼう。遊びはあらゆる未知のものを生み出す。自由はいつもみずからの素のこころから。若冲もうぶな遊びに生きた。あの二股大根も「なすべきことはみななしつつ」と微笑みつつ、なんとうぶなことか。

わたしたちは菌(きのこ)、大根、蛇蝎、落花、そして地球の裏がわのひととも、なり代わり変わり合う星の住人である。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?