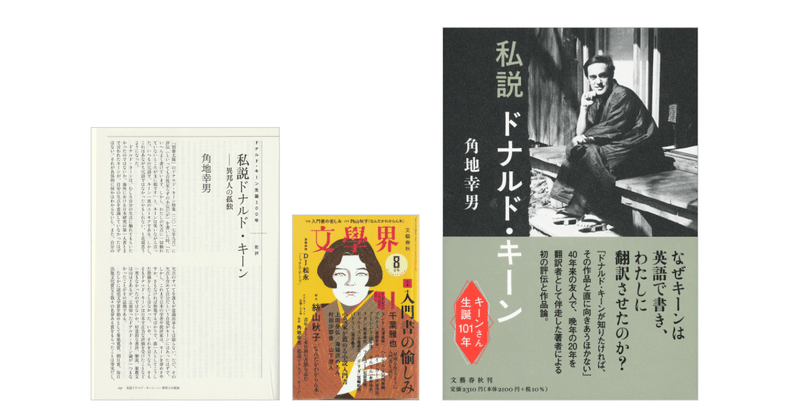

角地幸男『私説ドナルド・キーン』

☆mediopos-3148 2023.7.1

2019年2月24日に亡くなったドナルド・キーン

今年はその生誕101年にあたる

英語を母国としながらも日本文学を研究し

日本人以上に日本語を学び使いこなし

数々の業績を残し知名度も高いのだが

本格的な批評・研究はまだあまり見られない

それなりに読まれ評価されてはいるのだろうが

おそらく多くの人にとって

そこには日本人ではない人物が

日本人以上に日本文学を論じていることに対する

ある種の居心地の悪さが故なのではないかと思われる

そんななかで本書は

あらためてキーンのs一面をとらえなおすための

きっかけにもなり得る評伝と作品論である

著者の角地幸男は

キーンの40年来の友人であり

晩年の20年ほどはその翻訳に携わってきた

角地幸男が昨年2022年8月号の『文學界』に掲載した

「私説ドナルド・キーン————異邦人の孤独」が

本書にも収録されているが

角地氏が以前書いていたキーンの自伝について

キーン自身このように語っていたことが紹介されている

「たいへんよく書けています。しかし、

わたしの欠点に一切触れていないところが玉に瑕です」

それはキーン流のユーモアでもあったのだろうが

ある種の本音でもあったのかもしれない

それ以上の示唆はないが

本書に収録されている東洋大学での講演の

「ドナルド・キーンから学んだ翻訳作法」にある

「なぜキーンは英語で書き」

それを日本語に「翻訳させたのか?」という視点から

「欠点」というよりも

キーン自身がじぶんには見えていないかもしれないと

どこかで感じているなにかについて

考えさせられたことについて少しばかりメモしておきたい

キーンの日本語力からすれば

じぶんで最初から日本語で著作を書けばいいのではないか

という疑問はだれしも持つのではないかと思うが

(ラフカディオ・ハーンのような方ではないので)

それについてキーンは

「本番は、あくまで英語版」であり

「英語で書くのが、わたしの仕事だから」であり

さらにいえば

「書き始めてみなければ

何を書くか自分でもわからない、

つまり自分の考えが書いているうちにどう展開していくのか、

自分でもまったくわからない長い連載の場合は

英語でないとまずい」からなのだと言う

そしてそのことから角地氏は

翻訳はただ日本語に置き換えるようななものではなく

「原文とまったく同じ作品を

自分の日本語で新たに書き下ろす」こと

「自分が英文から摑んだものを、

自分の日本語でしっかりと書き下ろす」ことであり

「その手順は自分の文章を書く時とまったく同じ」で

だからこそキーンは

「決して人の原稿に手を入れない」のだという

「ここは、こういうつもりで書いた」といった

指摘をすることはあり

「漢字が間違っていたり、固有名詞が間違っていたり、

年号だとかの数字が間違っていれば鉛筆で直しが入」るが

「原稿そのものには、一切、手をつけない」

それは「自分が勝手に手を入れたら、角地さんの文体、

つまり、文章の呼吸が乱れてしまう」ことになるからだ

言葉で表現するということは

その人の言葉・文体・呼吸とともにあって

表面上の意味だけが問題なのではない

角地氏も述べているように

「自分は日本人だから日本語ができる、

なんてバカな思い込みは、まず捨てること」が重要である

このことはいくら強調しても強調しすぎることはないだろう

ぼく自身こうして書いていても

そして日本語しか使えないとしても

「日本語ができる」などとは露ほども考えたことはない

じぶんの日本語は日本語になっているだろうか

そこにじぶんなりの文体はあるだろうか

文章にはそれなりの「呼吸」はあるだろうか等々

つねに自分の日本語表現の貧しさを感じざるをえないからだ

キーンの語るみずからの「欠点」に話は戻るが

キーンには日本語を母語とする人にしか

感じられないなにかがじぶんには

わからないまま存在しているのではないか

という危惧もつねにあったのではないだろうか

その危惧は母語だからこそということを超えて

おそらく言葉を使うことそのものに

だれしもある危惧ではないかとも思える

ぼく自身日本語しか使えないにもかかわらず

じぶんの使っている言葉が

どこか別の言語(の源)から

じぶんなりの翻訳を試みているものではないか

そういう感覚が常にある

「書く自分」と「読む自分」が

たえず対話あるいは喧嘩しながら

なんとか翻訳し言葉にしているという感覚である

■角地幸男『私説ドナルド・キーン』(文藝春秋 2023/6)

■角地幸男「私説ドナルド・キーン————異邦人の孤独」

(文學界 2022年8月号)

(「私説ドナルド・キーン————異邦人の孤独」より)

「「別冊太陽」のドナルド・キーン特集(二〇一七年九月)に評伝(といっても百枚足らずの小伝だが)を書いた時、「たいへんよく書けています。しかし、わたしの欠点に一切触れていないところが玉に瑕です」と、キーンは笑いながら言った。いつもの冗談で、キーン一流のユーモアである。しかし、これはあながち冗談ではなかったかもしれない、と近頃思うようになった。

ドナルド・キーンは、むしろ自分の欠点に触れてもらいたかったのではないか。海外における日本研究の第一人者とまで言われたキーンが、自分の欠点を意識していなかったはずはない。それが具体的に何かはわからないし、また、自分の欠点のすべてを誰もが意識出来るとは限らない。ただ、その欠点も含めて自分だという自覚がキーンにはあったはずで、しかし、これまで日本の学者や批評家は、キーンを褒めそやすか、さもなければ無視するばかりで、誰一人としてこうした指摘をしたことはなかった。いや、それを言うなら、そもそもドナルド・キーンは日本で正当な評価を受けたことなど一度もなかったのではないか。好意的な書評、解説、推薦文は山ほどあるが、正面きったドナルド・キーン論が一つもなかったことがその証拠である。」

「それにしても、処女作『日本の文学』を書いたドナルド・キーンは、誰もが認める『万葉集』ほか『枕草子』『徒然草』『方丈記』その他の傑作群を排してまで、なぜ、あれほど「連歌」にこだわったのだろう。

(・・・)

次から次へと「鎖」のようにつながっている一連の体験————これは、まさに「連歌」の呼吸ではないか。すなわち、「日本の詩」で語られた「一つの句を次の句に結び付けているもの以外には統一がない」人間の半生である。キーンが何を差し置いても「連歌」について書きたかったのは、そこに日本語の特質を見ると同時に、自分の行き方に通じるものを見たからではないか。

ドナルド・キーンは、学生時代に象徴される「学費に窮した」状況を、常に連歌の呼吸を繋ぐ要領で乗り切ってきた。同じく「日本の詩」に出て来る「どの句も次の句に緊密に繋り、詩が高度に暗示的な性格を失わないでいさえすれば、作品の構造を念入りに工夫したり、一つの主題をその結末まで発展させたりする必要はなかった」という連歌の特徴は、まさにドナルド・キーンの生き方そのままだった。

日本で「珍しい存在」として持て囃されるか、「嫌な存在」として無視されるか、そのどちらかの道しかなかったキーンは、「勉強」に専念出来る場を確保するために、そのつど難しい条件を一つ一つ克服しながら、それを乗り切って自分の半生を繋いで来た。周囲の思惑を一切無視し、ひたすら連歌の呼吸で毎日を繋いでいくこと————これこそ、ドナルド・キーンの生きる秘訣だったのだ。」

(「ドナルド・キーンから学んだ翻訳作法————東洋大学での講演」より)

「わたくしは、自分から翻訳をしたいと思ったことは一度もありません。ですから、皆さんのように大学で翻訳の勉強をしたこともありません。まったく偶然のことから、翻訳をやることになったんです。」」

わたくしがドナルド・キーンさんに初めてお会いしたのは、新聞社の仕事でインタビューした時でした。三島由紀夫さんが亡くなって二年後の一九七二年、たしか秋か冬の寒い日でした。偉い学者だと聞いておりましたので、インタビューの当日、非常に緊張しました。わたくしは、まだ新聞社に入ったばかりで二十四歳。キーンさんは五十歳でした。

ところが、会って話し始めたら、緊張感はすぐに消えました。まったく気取らない、ちょっと年上の友達みたいに、若々しい人でした。」

「どこかウマが合ったのか、その日から飲み友達になりました。二人ともお酒が好きでしたから、毎週のように食事に呼んでくださって、手料理をご馳走になりました。

キーンさん、当時は半年をニューヨークのコロンビア大学で教え、半年を東京の自宅で『日本文学史』の執筆に専念しておられました。キーンさんは一人暮らしで、ご自分で料理をするのが好きでした。」

「飲み友達として十数年たった頃で、わたくしはたぶん三十代後半でした。いつものように。食前のシェリーをいただいている時に、突然、「角地さん、お願いがあります、翻訳をやってくださいませんか」と言われました。キーンさんは、親子ほど年の離れた若い人間に対しても、こうした折り目正しい日本語を話します。

で、理由を聞くと、それまでキーンさんの翻訳を一手に引き受けていらした徳岡孝夫さん、当時、毎日新聞に勤めていらして、キーンさんの親友で飲み友達であると同時に三島由紀夫の親友でもありました。三島さんが市ヶ谷の自衛隊で自決する時に、前もって現場に呼ばれた二人のジャーナリストのうちの一人です。(・・・)

その徳岡さんが、ある事情で『日本文学史』の翻訳が続けられないことになって、キーンさん、困っていたんです。しかし、いきなり、「やってくださいませんか」と言われても、わたくしはそれまで翻訳なんかやったことがない。外電、つまり外国から次々と入って来るニュースを訳すとか、そういうことは勿論ありましたが。そんなのは翻訳の中に入りません。つまり、文学作品の翻訳は一度もやったことがなかった。ましてや、学者ドナルド・キーンの翻訳なんか出来るわけがない。だから。「冗談じゃない」とお断りしました。」

「誤解を恐れずに言えば、翻訳するということは、原文とまったく同じ作品を自分の日本語で新たに書き下ろす、ってことなんです。皆さんが思ってらっしゃるように、辞書を引きながら英文和訳するのとはわけが違います。英文和訳と翻訳は、まったく違う作業です。

(・・・)

ところが、ここがキーンさんの凄いところです。じっと、こちらを見て、「角地さんなら、出来ます」と、一言、言ったんです。キーンさんの眼の力というのは、凄いんです。鋭い目とか、怖い眼とか、そんなんじゃないんですよ、実に優しい眼差しなんですが、力強い。あの眼で見据えられてしまうと、こっちは暗示にかかったように、身動き出来なくなる。

(・・・)

もちろん、引き受けるにあたって、こちらからも条件を出しました。キーンさんが必ず読んでチェックすること。つまり、わたしがやった翻訳を活字にする前にキーンさんがすべて読んで、間違いがあれば正すこと。わたしの英語力なんか、たいしたことなかったし、ましては日本文学のことなんか何も知らないわけです。

(・・・)

結果的に、これはどういうことを意味したかと言うと、わたくしはドナルド・キーンという、この上ない翻訳の個人教授を得たということになります。

(・・・)

しかもキーンさんの凄いところは、決して人の原稿に手を入れないということです。たとえば、「この部分は、わたしはジョークのつもりで書きました。そういう風におっしゃるんです。つまり、あくまで自分が「ここは、こういうつもりで書いた」という指摘をされるだけで、絶対にわたしの日本語を直さない。(・・・)もちろん漢字が間違っていたり、固有名詞が間違っていたり、年号だとかの数字が間違っていれば鉛筆で直しが入っている。しかし原稿そのものには、一切、手をつけない。ヒントを与えるだけです。(・・・)翻訳者には翻訳者の文体があるんだ、と。

キーンさんによれば「自分が勝手に手を入れたら、角地さんの文体、つまり、文章の呼吸が乱れてしまう。文章の呼吸が乱れたら、読者は、そこで読むのをやめてしまうかもしれない。なぜなら読者というのは、句読点の打ち方から最後の動詞の形に至るまで翻訳者の呼吸、翻訳者の文体を通して、すべてを理解するからだ」と。」

「ここで、たぶん誰もが抱くであろう疑問に答えしておきたいと思います。つまり、あれだけ自由に日本語をしゃべり、自由に日本語が書けるドナルド・キーンが、なぜ、わざわざ英語で原稿を書いたのか。しかも、それを、わたくしみたいな未熟な翻訳者に翻訳させたのか、ということです。どう考えても、キーンさんが最初から日本語で書いた方が手間が省けて、効率的だし、無駄がない。そう、思いませんか?

実は、わたくしも、まったく同じ疑問を持ちました。だから、しばらく経って、キーンさんに尋ねたことがあるんです。(・・・)

まず返ってきたのは、いつもながらのキーンさんらしい冗談でした。「知りませんでしたか? もちろん。角地さんに原稿料を稼がせるためです」。(・・・)

ところが、そのあと真面目な顔をして言ったのは、「英語で書くのが、わたしの仕事だからです」というセリフでした。つまり、わたしはキーンさんの仕事の本質を、うっかり忘れていたんです。ドナルド・キーンの仕事の本質とは何か? 日本語がわからない外国人に英語で日本のことを伝えること。自分が興味を惹かれて、おもしろいと思った日本の文学や、歴史、文化、あるいは人物について英語で原稿を書いて、世界中の人々に読んでもらうこと。これがドナルド・キーンの本来の仕事だったんです。」

「出るのは、いつも翻訳が先でしたから、なんで最初から日本語で書かないのか、と読者が思うのも無理はない。しかし、キーンさんにとっては、本番は、あくまで英語版であったわけです。英語で、それまで誰も知らなかった日本のことを書き、広く世界中の読者に読んでもらうこと。これが、キーンさんの本来の仕事であり、やりたかったことであったわけです。」

「しかし、キーンさんが英語で書いた理由は、もう一つありました。そして、こっちの方が遙かに重要な理由でした。(・・・)

「頭の中で、だいたい言いたいことがわかっている短いエッセイなら、いつでも日本語で書けるし、現に書いている。しかし長い連載のように、書き始めてみなければ何を書くか自分でもわからない、つまり自分の考えが書いているうちにどう展開していくのか、自分でもまったくわからない長い連載の場合は英語でないとまずい」と。

あのドナルド・キーンにして、このセリフがあるわけです。つまり、生まれながらにして身につけた英語と、あとから外国語として学んだ日本語との決定的な違いです。あれだけ日本語を自由に使えるキーンさんでさえ、文章を書く時は、そうであるわけです。

そして、書き出してみなければ何を書くが自分でもわからない。より正確に言えば、書き出してみなければ自分が何を考えているかわからない————つまり、人は、なぜ書くか、という秘密がここには隠されているんです。」

「皆さんは、ひょっとしたら、文章を書くには自分の頭の中にすでに出来上がっている考えを、ただ眼に見える文字の形にして表に出すことだ、なんて考えてはいないでしょうか。だとしたら、文章を書くことほど退屈なことはないですね。だって、すでに自分がわかっていることを、わざわざ手を使って書くんですから。

(・・・)

書き始めた瞬間かた。「書く自分」と「読む自分」が姿を表し、喧嘩を始める。「書く自分」と「読む自分」なんて言ったところで、これは同じ自分であることは間違いない。ただ作業の上で、その瞬間から役割分担しているわけです。そして「読む自分」が「書く自分」に対して、一行進むごとに文句をつける。

書き始めた瞬間から二人の自分が姿を現し、喧嘩を始める————このことが重要です。これは、そもそも書き始めなければ、決して起こらないことなんです。頭の中だけでは、こういう作業は物理的に不可能です。手と眼という肉体の一部が働いて、初めてこれが可能になる。こうして、二人の自分が喧嘩しながら文章を前に進めていく。これが「書く」ということ、ひいては「考える」ということです。」

「翻訳の場合、自分の頭の中にある何かは、原文から自分が摑んだものということになります。つまり翻訳は、自分が英文から摑んだものを、自分の日本語でしっかりと書き下ろすという作業です。だから、その手順は自分の文章を書く時とまったく同じです。頭の中にある素材が違うだけです。自分の頭の中にある「オリジナルの何か」であるか、それとも「素材となった英語の文章から摑んだもの」であるか、という違いです。

(・・・)

翻訳を始める時にキーンさんに訊いたのは、自分のように満足に英語も出来ない者に翻訳が出来ますか、ということでした。意外なセリフが、キーンさんの口から飛び出しました。「角地さん、翻訳は日本語で書くんです」と笑うんです。つまり翻訳する以上、英語はわかって当たり前で、あとは日本語で書く努力にすべてが掛かっているということです。

今の世の中、英語が出来る人は山ほどいます。しかし、それを翻訳できる人、つまり同じものを日本語で書き下ろせる人は、ごくわずかです。英語がわからなければ、翻訳出来ないのは当たり前です。しかし英語が出来るからと言って、翻訳が出来るとは限らない。

(・・・)

書かれた日本語は、翻訳どころか日本語の文章として何も語っていないということさえあるわけです。翻訳に限らず何も語っていない文章というのが、世の中にどれだけはびこっているか。わたいくしだって、人のことは言えない。」

「たとえば翻訳ということを抜きにして、ご自分の文章を書くことだけ考えてみてください。いったい、どれだけの人が、無駄なく、簡潔で、わかりやすい自分の文章が書けるか? 文章はもちろんわかりやすければいい、というものではない。しかし、まず、わけのわからない文章に対しては、このように定義ほかない。(・・・)自分は日本人だから日本語ができる、なんてバカな思い込みは、まず捨てることです。」

【目 次】

第一部 私説ドナルド・キーン

ドナルド・キーン小伝

私説ドナルド・キーン――異邦人の孤独

第二部 日本文学者の原点

十七歳の「フローベール論」

二十代の「告白」――終戦直後に書かれた横山正克宛てキーン書簡を読む

第三部 翻訳作法

ドナルド・キーンから学んだ翻訳作法

第四部 評伝を読む

晩年の「評伝」三作を読む――明治天皇、渡辺崋山、正岡子規

エピローグ キーンさんとの時間

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?