草森紳一『円の冒険』

☆mediopos-2458 2021.8.9

見えるということは

客観的にそこに

存在しているということではない

見えないということが

逆にそこに存在していない

ということではないように

物は

物質でもあり

霊でもあるのだが

物質であるといっても

それは実体として

存在しているとは必ずしもいえないように

霊といっても

それは幽霊のように

実体として存在していないということでもない

円を描くときも

その円は実際に描かれた円であることもあれば

描かれてはいるものの

それが抽象的な円であることもあり

また描かれてさえいない

観念としての円であることもある

観念としての円が

むしろ真実の円でありえるように

霊としての物が

むしろ真実の存在でありえることもある

円といえば

円相であり

禅の円相といえば

十牛図だが

草森紳一の「円」の文化論である

『円の冒険』の最後におさめられている

「幽霊の歩きかた 見えない円と見える円」では

見える円と見えない円をめぐって

金春禅竹の『六輪一露の記』が引かれている

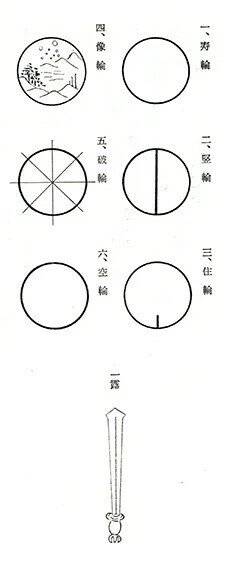

六輪一露の六輪は

寿輪・堅輪・住輪・像輪・破輪・空輪で

能の秘伝書として

能の六つの階梯を絵と文を使って

見えないものをつ見えるものに見立てていくものだ

そして最初の寿輪がただの円で示されているように

最後の「空輪」もただの円で示されている

それは禅の十牛図にも似ているが

それらの六輪がさいごに

「一露」として一括され剣で表されている

それらの六輪一露は

見えない幽玄の境へと

能役者を導くものなのだが

それは演じる者の見える姿のなかで表される

その「六輪一露」は

私たちがこうして生きて演じていることを

ほんらいの「円」へと導くものでもある

私たちはこうして見える姿で生きているのだが

ほんとうは見えない存在でもあるのだ

存在が花しているように

私たちは見えない存在が見える姿として

現れている存在なのだから

■草森紳一『円の冒険』(晶文社 1977.8)

(「幽霊の歩きかた 見えない円と見える円」より)

「見えない円と見える円がある。

見える円は、現実的な円であろう。見えない円は、幻想的な円である。抽象的な円である、と言ってもよい。

だが、こういう分別は、ほとんど空虚であることを、「円」について、あれこれ思考をめぐらせて来てみて、つくづく感じる。

たとえば見える円が、現実的なのは、物質的だからだと考えてみる。しかし、見えない円が見えるのだとすれば、それは見える円であり、やはりそれは現実的なことであり、その見えないものが見えることにおいて、やはり物質作用が関与しているのだと言える。だから幻想的なものは、すべて物質を有しているということになる。

私が、「円」なるものにこだわるようになったのは、「円」をなす物質群に魅惑を覚えたことにその端を切っているにしても、そればかりでなく、物の考えかた、物への対しかた、つまり人間の心の問題に、「円」なる語が、しきりと飛びかっているのに、うるささよいぶかしさを感じはじめたからだ。

それは、おそらく「見る」という人間の営為にかかわっている。と同時に、救いの観念とも絡んでいる。不完全なる人間が、不完全の自覚から「円」を求めるのである。

そうだとすると、見える円と見えない円、具体的な円と抽象的な円などという分別は、当然、混線してくる。見えないものを見えるものにしてしまうこともあるだろう。シンボルの円のように、見えないものをはっきり見える円にしてしまう力も、人間にある。」

「見えないものを見えるものとすると言えば、「能」がある。「能」は、幽霊劇であると言ってよいほどである。

そもそも幽霊は人間に見えない。見える人もいるが、その見える人の存在が、そのまま幽霊の存在の実証にはならない。私は、幽霊を見たことがあるが、正しくは見たと信じているのだが、人に押しつける気がないのは、そのためである。」

「人間は、死ぬと、肉体は滅びるが、魂魄は不滅であるとされていた。だから生まれ変わることができる。仏教で言えば、人間には四有というものがあって、それは生有、死有、本有、中有の四つである。

生有は、生まれた時である。死有は、死んだ時である。本有は、生まれた時から死ぬ時までの間である。中有は、人が死んで次に生まれる世界がまださだまらぬ間である。肉体が滅びても魂魄が生きているのは、この期間で、「四十九日」などというのは、この思想に基づいている。お彼岸の中日というのも、これに関っている。

死んではいても、成仏していないわけで、新しい転生を果たしていないわけである。」

「「能」の大成者である観阿弥、世阿弥父子は、幽霊を見たという人から、その所作を聴いて真似たというより、こういう仏教思想から逆算したにちがいないのだ。肉体が滅んで、魂魄だけの人間に、肉体を仮にあたえ、動作をあたえたとするなら、どうなるか。という逆算である。見えないものを見えるものにする力業が、「能」のすべてを支配していると言ってよい。

「能」は、夢幻能と現在能の二つに、学術的には大別されている。」

「現在能にこだわるなら、幽霊の出現する能も、現在能なのであり、「能」の手柄とは、夢幻能の創出にのみあるのではない。むしろ狂人や幽霊を通して、人間を「中有」の間に浮かばせたことにある。劇というからくりを通して、人間を「見える」ことと「見えない」ことの中間に浮かばせたことにある。いわば、人間の目に処刑を与えたことに、「能」の独特はある。」

「だが、私がもっとも言いたいのは、みえざる幽霊をいかに見えるようにしたか、そのことそのものに対してではないのだ。「みえざる幽霊をいかに見えるようにするか」の方途を、いかに上手に舞台で発揮できるかに対したとったその態度なのである。ここに、見えない円を見える円にする問題がでてくる。稽古・演技の方途として円の観法がもちだされるのだ。」

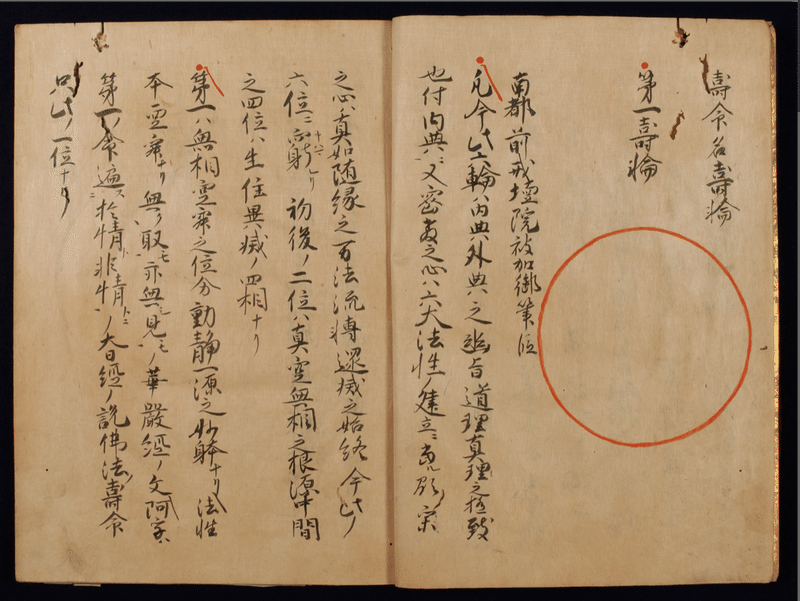

「能役者は、べつに円を見えるように描いた演技をする必要はない。演技そのものが、円相をもつことを期待され、また期すことを心構えとして要求されるのである。金春禅竹に『六輪一露の記』がある。これは、秘伝書なのだが、その演技の円にたいして、六つの階梯を絵と文で、伝えようとしている。見えない円を、文と絵で、見える円にしている。

一は、寿輪。二は、堅輪・三は、住輪。四は、像輪。五は、破輪。六は、空輪である。」

「寿輪は、ただのまるい円が描かれている。これは天地未分のかたちで、「天輪日夜ニ運動シテ、一息ノ間断ナキ所、カノ寿輪ノ円相、シバシモ止マズ巡リ動ズル心ナリ」で、歌舞において一息の間断あってもならず、枝を捨てても連続することが重要だと言っている。連続に運動するのが、この円相であり、歌舞の生命のはじまりだとしている。

堅輪は、円の真中から一本の線が引かれている。天地未分の渾沌から、天と地に引かれた状態で、「澄ミ上リ、清ク秀ヅル」状態で、「一気初テ成出ル」姿で、物ごとの姿が鮮明になることである。「コノ心、万体・万曲、一字ニモ一袖ニモ、秀ヅル感」とも言っているが、この段階でなされる歌舞音曲に、いっさいの不鮮明なカ所のないことを円相として観いているわけだ。

住輪は、真中に通っていた線が、下から一部分だけ出た円相になっている。堅輪の発展したかたちで、天と地にわかれたのが、「天ハ天、地ハ地タル」の主張する段階で、万物生起の春から、草木繁盛、随縁流動の夏になり、「歌舞、一曲、一字・一懸モミダリニアラズ、ソノ位ニ落居シ、収マル妙所ナリ」の円相である。

像輪は、円の中に、森羅万象が描きこまれている。寿輪が、音曲舞風の息の連続を重んじ、堅理が音曲舞風の形を重んじ、住輪が、息と形が場所を明確にすることであったのが、ここでは「音曲・舞・態・ソノ物」になることで、息も形も場所も、演じる者の側で、もはや客体的に見たり見なしたりすることではなく、一体になっている。(・・・)

ここで円相は終わってもよいようだが、さらに破輪がある。この図形は、四本の線によって縦横に割られている。この四段階をえたものが「心ノママニ振舞ウ」ことである。この場合、「荒ク動キハタラケドモ、高位閑静ノ姿ヲ離レズ、独曲異相ノ音力モ、幽美ノ感ヲ成シ、異形逆風ノ舞踏モ、ハカナク優シキ曲味ヲ至ス」の演技になって現れる。円を破るわけだが、そのことによりいよいよ円は破れないことになるわけだ。(・・・)

最後は、空鈴で、寿輪のようにただの円に戻っている。ここでは、無に近いが、花の影と匂いは残っている。(・・・)

この六輪を一括するのが、「一露」で、円を持続させる自在無碍の精神力で、それは剣で示されている。円なることを妨げる万障を払う剣である思慮こそが万障であり、ここではあらゆる「尋思」の路は途絶え、「名言」は道断される。

ああ、なんということか。「見えない」ものをつぎつぎと見立てていくその執拗な階梯のおびただしさよ。そのストイックな神への接近よ。このストイシズムは、デモンに近い。

能の世界は、幽霊になって現れなければならぬほどに、妄執の世界なのだが、この妄執をよく演じ、幽玄の境に達するために役者は、自らを虚しうして円相を感じなければならぬのである。

もとより、役者の過半は、この円相に達しうるはずはない。蒋介石が、「中正」などという名前をもっていても、たやすく中正にはなりえなかったであろうように、役者たちは、自らの演技に、見えない円を見、それを円で記号化しても。そうはなかなか円にはありつけなかっただろう。

円を最高とするのはよしとしても、なにごとにもつけ、見えないものを見えるものにしようとする東洋人の情熱とその独自性には、やはり哀しさがついてまわっている。なんというしんどい処世術であり、観法であろうか。日本文化の精華には、ほとんどすべてに、この「円」の観法がついてまわっているといってよい。

もし、この世に、「円」たるにふさわしい中道、中庸、中正の人がいたとする。一時的ではなく持続できる人がいたとする・彼等は、どのような歩き方をするだろうか。それは、幽霊の歩き方であろうか。」

■金春禅竹『六輪一露の記』

https://nohken.ws.hosei.ac.jp/nohken_material/htmls/index/pages/cate3/NL2148.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?