夢の中で

ここは、どこだろう。

暗い。もしかして夜だろうか?きっとそうだ。

冷たい。もしかして冬だろうか?わからない。

広い。もしかして外だろうか?どうだろう。

ふと、辺りを見回してみた。

どうやらここは、何か建物のようだ。

周りはコンクリート製の壁に覆われており、青白っぽいライトが微かに照らしている。

その、自然には無いような、人工の色合いがどうも、暗くて冷たく感じた。

ふと、あることに気づいた。

僕は、歩いている。いや、走っている。

僕が進むと、周りの壁たちは後ろへと流れていく。点々と間隔を空けて置かれた薄暗いライトが、一つ一つと通り過ぎていく。

それが僕に、白と黒を繰り返し見せる。それらが混ざる暇もないくらい、テキパキと。

そして、もうひとつ気づいた。

僕以外にも、人がいる。

4、5人と一緒に、僕は走っていた。

廊下のような場所を、僕らはひたすら前へと走っている。僕は後ろにいるため、顔はよく見えない。

どうやら男女どちらもいるようだ。知り合いだろうか?よく耳を澄ますと、何か喋っているのが聴こえる。

「間に合うかなぁ、?」

「多分大丈夫!」

「こっちであってる?」

「多分大丈夫!」

「なんだよ、多分って。笑」

みんなが喋っている。誰の声だ?

何を言っているのか、内容はハッキリとわかるのに、誰の声なのか見当もつかない。

おそらく友達だろう。何せ自分が、こうして一緒に走っているのだから。

それほど友達が多い方ではないので、候補はそこまで多くない。でも何故か、誰もわからない。

少しして、1人がこちらに話しかけてきた。

走りながら、顔だけ微かにこちらに向けて、

「もうすぐだよ!楽しみだね!」

明確にこちらに向けられた言葉に、僕は少しどきっとした。女の子の声だ。

しかしわかるのは、それがやっとだ。顔もハッキリ見えないし、姿もぼんやりしていてよく見えない。

僕は特に返事をした覚えもないが、彼女はニコッと笑い、また前を向いた。僕はこの人と、話したことがあるのだろうか。

少し、冷静になってきた。

だからこそ、少しずつ怖くなってきた。

ここは一体どこだろう?この暗くて、冷たくて、それなりの広さはあるのに、妙に圧迫感のあるこの空間。長い長い廊下のようだが、先は真っ暗で全く見えない。

天井のライトも頼りなく、ほのかにその場を白く染める程度だ。せめてもう少し、明るく照らしてくれれば良いのに。

そして、彼らは何者なんだろう?

本当に知り合いだろうか?顔を見ようとしても、あと少しのところでボヤけてしまい、よく見えない。顔が無いわけではない、ただ僕には全く、その顔が捉えられないのだ。

そして、こんなにわからないのに、この安心感は何だろう。

顔も声も、誰一人としてわからないのに、友達だろうかと思ったのは、一つにはこの安心感がある。

ずっと一緒に居たような、青春を分かち合ってきたような、そんな類のものだ。

僕は少しだけ、怖くなくなった。

それから、僕らはどこへ向かっているんだろう?

この真っ暗で冷たい廊下の先には、何か素敵なものがあるのだろうか?何故こんなに急いでいるのだろうか?

考えても、特に候補は思いつかなかった。

さっきのあの子は、楽しみだと言っていた。

一体何が待っているのだろうか。

そういえばさっきのあの子、何で僕に話しかけてきたんだろう。

他の人たちは走るのに夢中で、時折言葉をもらす程度だ。

でもあの子だけは、僕一人に向けて話しかけてきた。何故だ?

僕は彼女と、会ったことがあるのだろうか?

僕は大切な誰かを、忘れてしまっているのだろうか?ひょっとしてきm…

一人が大声で、叫んだ。

「あった!あそこだ!!」

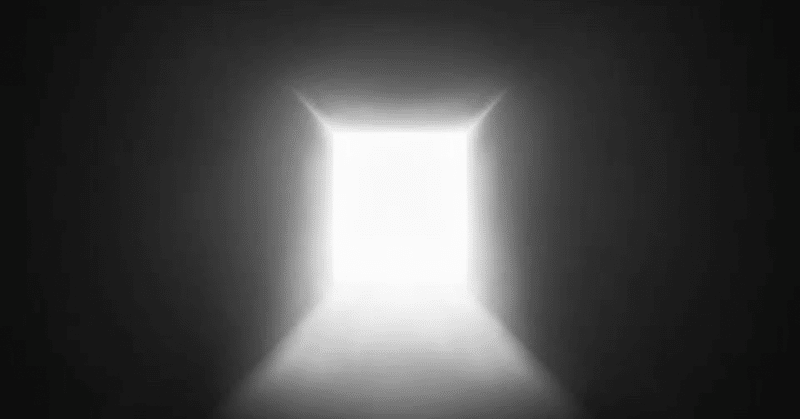

僕らの進む先に、壁が現れた。そしてその下の方に、両開きの扉があった。

僕らはどうやら、あの扉の先を目指していたらしい。

みんなで一斉に扉へ駆け寄り、そして、鍵がかかっている可能性を全く考慮せずに、勢いよく突き破るようにして扉を開けた。

そこには、

外があった。

扉の向こうは外に通じており、屋上のようなだだっ広い場所があった。どうやら今は、夜らしい。

でも、そんな事はどうだって良かった。

どうだって良かったのだ。

それは、夜空を埋め尽くす、満点の星空だった。

屋上の様なその場所は開けていて、空が広々とよく見えた。

しかしそんな広い空を、余す事なく隅々まで埋め尽くすように、ビッシリと星たちがひしめき合っていた。

一つ一つが宝石のような、力強い輝きを放つのに、それがおびただしい数で空一面を覆い尽くしていた。端っこまで、しっかりと。

僕は生まれて初めて、空に吸い込まれた。

その星空はただそこにあるのではなく、僕に覆いかぶさるようにして圧倒的に存在していた。

どこまでも暗い深淵の中に、どこまでも明るい光たちが浮かぶ。僕はその闇にすっぽり包まれ、そしてその光にまっすぐ貫かれた。

手を伸ばせば、届きそうだった。しかし僕は、手を伸ばそうとは思わなかった。

僕は少し、恐ろしくなった。

すると、その星々の中にひっそりと、でも確かに、大きな青い月が浮かんでいることに気がついた。

他の星たちのような鋭い輝きはないが、ぼんやりとした幻想的な佇まいをしている。星の一つ一つを、そして僕ら一人一人を、淡い青でそっと包み込んだ。

空の闇を満たしたその青へ、僕は思わず手を伸ばしそうになった。

僕は少し、安心した。

しばらく呆然と立ち尽くしたあと、やっと誰かが声を出した。

「す、すげぇ!!すげぇよ!!」

「やったよ、、本当にみれたんだ!」

後を追うように次々と、みんなが歓声をあげた。どうやら僕と同じようにみんな、空に圧倒されて言葉を失っていたらしい。

さっきのあの子も空を見つめながら、思わず声を漏らす。

「きれい…」

その澄んだ横顔が、夜空の光に照らされて、ハッキリと見えた。

彼女は、泣いているようだった。

透き通った黒い瞳に、星たちが映り込む。

そしてあふれた涙に乱反射しながら、彼女の瞳の中で、まばゆく踊りだした。

僕は自分も、泣いている事に気付いた。

何故か、涙が止まらない。

どうしてだろう。溢れて止まらない。

自分の涙の滴で、彼女の姿が滲んで見えた。

嬉しいような、馬鹿馬鹿しいような気持ちで、思わず自分で笑ってしまった。

その様子に気づいた彼女も、ゆっくりとこちらに振り向き、そっと微笑んだ。

恐ろしいほどに、美しかった。

そして僕の方に近づいて、

「あのね、、」

彼女が何かを言いかけたその瞬間、何かが僕の背中を掴んだ。そして、ものすごい力でさっきの扉の中へと引きずり込む。

僕は為す術もなく、どんどんと元来た道を戻される。薄暗く、冷たいあのコンクリートの廊下へ逆戻りだ。

白と黒を繰り返しながら、あの扉はぐんぐんと遠くなっていく。

最後の一瞬、彼女が手を伸ばしているのが見えた。そして、驚きと悲しみを混ぜたような表情が見えた。

あぁお願いだ、そんな顔しないでくれ。

きっと大丈夫。僕は大丈夫だから。

僕らはきっとまた、どこかで会えるさ。

でも、一つだけ。

一つだけ、教えて欲しいんだ。

君は一体、、、

僕は、ハッとした。

そこは、自宅のベッドの上だった。窓の外には、都市のビル群とネオン街の明かりが見える。

見飽きた、いつもの景色だ。

僕は汗でびしょびしょのまま、ベッドへ倒れ込み、仰向けで天井を見つめた。

無機質な天井に、窓から月の光が差し込んでいた。

とても冷たい、青色だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?