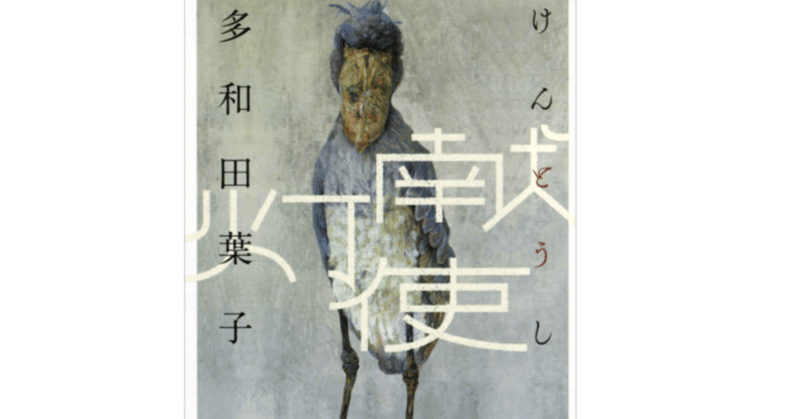

きっとぼんやりとした世界が苦手なのだ:多和田葉子『献灯使』

幻想的な話が嫌いなわけではないのだ。『百年の孤独』は若い頃に読んで「こんなに面白いなんて・・・」とびっくりしたし、ここ何年か読んだものでも『百年と一日』も『飛ぶ孔雀』もとても面白い話だった。『ラテンアメリカ怪談集』や『海に住む少女』『三つの物語』は、最初少しとっつきにくいと思ったが、余韻まで含めて考えると良い話だったなと思える。

だから『献灯使』が私にはいまひとつだったのは、たぶん、相性なのだろう。強いていえば、私は夢を言葉にしただけのような骨格の曖昧な話が苦手なのかもしれない。もうすこしきつい言葉を使えば、それは言葉の垂れ流しだとさえ思ってしまうのだ。そして、そこに微妙に理屈ありげな雰囲気を醸し出されると「ああ、あざとい・・・」とげんなりしてしまう。

実は私は冒頭の一行目からだめだった。登場人物の名前が《無名》と書いて《むめい》。それはタイトルの《献灯使》と同音異義語の遊びとして《無明》と読みが重ならないこともない。でも《無明》とは《光明》の対義語だと勝手に思えてしまう。無知、迷いの意味で、真理、智慧の光が届いていない状態だ。人が人として当たり前に生活できなくなってしまっている世界の登場人物の名前が《むめい》かぁ。《勝手な》深読みと言われてしまいそうだけれど、私にはそれが著者のあざとさの象徴のように感じられた。

世界設定の曖昧さにもげんなりしてしまった。この世界、なにかの大きな厄災により生態系が壊れ、人にも、細胞レベル・遺伝子レベルでの異常が発生し、《東京》はもう人や動物が住むには適さない場所になってしまった。ある種のSF的な設定の中で物語は進んでいく。途中で日本の位置自体が前回の大地震でぐっと大陸から引き離されたという記述がでてくるが、著者は私と同世代だから、これは小松左京の『首都消失』や『日本沈没』の意味的アナグラムなのだろうかとつい思ってしまう。あるいは『ナウシカ』という物語の中の老人たちが石化しつつある状況の変奏なのかと。その本家取りのような空気が私には取って付けたようにあざとく感じられてしまう。日本政府の民営化は、筒井康隆のショートショートでも第2政府や第2警察というアイディアとして既出だし、きっとこの著者は、SFとしての設定の面白さや仮説の上にたつ世界の真剣な記述に、あまり興味がないのだろうと思えてしまう。

特に無名の母親が死後、鳥化してしまうところが酷い。人が鳥になるのはよいのだ。ヤマトタケルだって白鳥になって恋しい国へ帰っていったのだから。でも、死後に、魂ではなく、物体としての肉体が鳥になるっていうのはやりすぎで、たとえそれが象徴としての記述でも SFとしては作画崩壊ではなかろうか。まぁ、幻想小説とすれば何でもありになるのだけれど。

『動物たちのバベル』でイヌ・ネコ・ウサギがイソップ物語よりもカルカチュアルなステレオタイプに人語を話す段階で、ああ、やる気ねぇなぁ~と私はウンザリしてしまった。宇宙人が人の言葉を話すSFは、1950年代以前の感覚だ。テッド・チャンの短編小説「あなたの人生の物語」が出版されたのでさえ1998年なのだ。ちなみに1989年の映画『魔女の宅急便』で黒猫の《ジジ》が話をするのは、1) 魔法が存在するファンタジーだから、2) 実は《ジジ》は話すことはできず、あれは主人公の少女《キキ》の内語が《キキ》の心の中で再生されているだけだ、と二重の解釈が可能だけれど、『献灯使』にとってはどうなのでしょうか。ウサギさんやリスさん、キツネさんに本当にお話がさせたかったのだろうか。それとも中江兆民よろしく『三酔人経綸問答』でもしたかったのだろうか。謎だ。というか馬鹿々々しくて呆れてしまう。

文学だから、SFではないからという言い訳もあるかなとは思う。でも、それもどうかなとも思います。カズオ・イシグロの『クララとお日さま』のように世界設定をすべて描ききらずとも、十分にその世界が存在しうることを読者に受け入れさせることは可能なのだから。

結局、『献灯使』にあるのは、全体のマップなしに夢遊病のように歩き回っているような不安定な世界描写なのだ。それを好きな人もいるだろう。でも私は、それを著者の手抜きと感じてしまう。結局、相性が悪いのだろう。

『献灯使』の終わり近く、小学生の《無名》は突然意識を失い、次のシーンでは既に15歳になっている。私は思わず「義郎ぉ~!」と叫びたくなった。子どもたちよりも強く、おそらく、多くのものが《無名》たちの世代を守らなければと思っていた人々の存在をかき消すように失くしてしまう。小学生から15歳までの年月を消しさって物語を進めてしまうことをこの小説の良さと捉えるかどうかは読み手次第だろう。でも、私はそれを作者が無責任に放り投げたと捉えてしまう。作画崩壊を「文学だから、てへっ」というようなちぐはぐさに、そこ笑うとこじゃないし・・・と私は思ってしまう。

15歳になった《無名》は女性化もしているようだが、まぁ、死んだ人が死後に鳥になるぐらいだし、環境ホルモンによってワニだってオスがメスになったりもするそうだし、オス・メスを入れ替える生物もいるし、イソギンチャクは無性生殖と有性生殖を交互に繰り返すし、それは別に構わない。ただ、そういう設定にすることで何がしたかったのかは疑問が残ってしまう。

ましてや最後のシーン、睡蓮との性的なイメージを感じるシーンで《無名》は再び意識を失い、物語は唐突に終わる。別にいいのだ。そうやって途中でブツリと終わらせること自体は。そもそも《夢》のような曖昧さの世界だとすれば、それはリアルだろうがなんだろうが《夢》なのだから。

ただ、物語をなんでもかんでも《夢落ち》にしてしまっては身も蓋もないわけだし、そうも読めるし、そうでもないと読めるなんてことは、もう少し驚きと技巧を凝らしてやってほしいのだ。そして《世界観》として《献灯使》というギミックな概念を入れた設定を、象徴の世界としてではなく記述しておいて、なんだかそれはないだろうとも思ってしまう。

さらに言えば、そもそもこれだけ弱い肉体を持つ《無名》や《睡蓮》が車椅子を坂道で加速させ、砂に倒れ込むシーンも言い訳がましい記述はあるが、やはり不自然に感じてしまう。車椅子を意図的に倒すことを「やってみろよ、実際に」と思ってしまうのだ。想像するだに怖いし、危険であることも容易に想像できる。車椅子というのは倒れないことを前提にしているわけで、それをスピードを上げて不安定にして倒すということは、逆にケガをしない方が無理ゲーなのだ。

しかも、そこで砂に倒れ込むあたり、昔の青春小説・青春映画、たとえば『青い山脈』や『陽のあたる坂道』あたりの設定ではないか。設定・構成としてしっちゃかめっちゃかだと思ってしまう。その後、《無明》は再び意識を失ってしまう。

もちろん3,000歩ぐらい譲れば、「身体の健全性を徐々に喪失していく《無名》は、《義朗》が象徴する世界に仄かな郷愁を感じつつも、やがて人としての形態からも離れていくことを象徴するシーンを描いている」という解釈も可能だろう。車椅子が倒れてから意識を失うまでの展開も、青春小説のような部分も含め、本来できない無理をしたからとも解釈できる。

でも、だから何? 私はそこを好意的に読み取れるほど優しくなく、作画崩壊の末に著者が中途半端に放り投げたという立場を取りたいと思う。

残念だ。

訪問していただきありがとうございます。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。