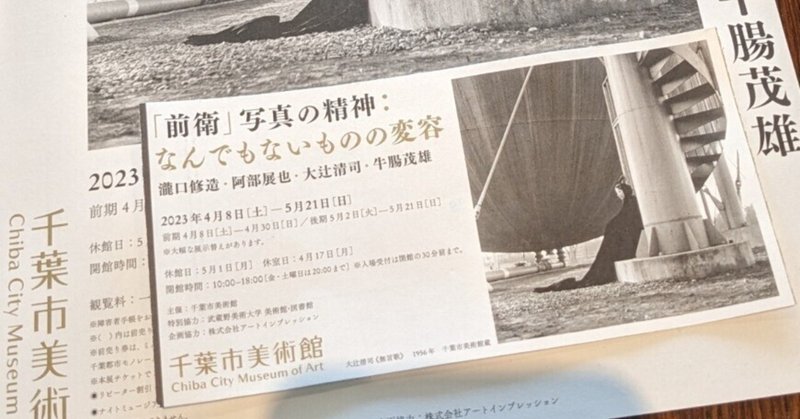

千葉市美術館 「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容 瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄」 を見に行く

ちょうど千葉にいる親戚宅に用事ができたので、千葉市美術館の企画展を見てきた。

本展覧会では、瀧口修造(たきぐち・しゅうぞう、1903-79)、阿部展也(あべ・のぶや、1913-71)、大辻清司(おおつじ・きよじ、1923-2001)、牛腸茂雄(ごちょう・しげお、1946-1983)の4人の作家の交流と創作を辿りながら、1930年代から80年代にわたる日本写真史の一断片をご紹介します。

自分が写真に興味を持ったきっかけは、1940年代に刊行されていた雑誌『FRONT』の誌面を見てからなので、ちょうどこの時期のモノクロ写真となると気になる。

1930年代から時系列で系譜をたどる

1930年代の「前衛」写真、それも技巧より、日常の中から前衛的な構成物を見つけて撮るような写真の系譜が分かる。

第1章 1930–40年代 瀧口修造と阿部展也 前衛写真の台頭と衰退

瀧口修造 写真との出会い/はじまりのアジェ/瀧口修造と阿部展也の出会い 詩画集『妖精の距離』/『フォトタイムス』における阿部展也の写真表現/前衛写真協会と同時代の作家たち/

第2章 1950~1970年代 大辻清司 前衛写真の復活と転調

大辻清司、阿部展也の演出を撮る/オブジェを撮る/APN/瀧口修造−−ヨーロッパへの眼差し/阿部展也の1950年代写真/私(わたくし)の解体−−なんでもない写真/『文房四宝』−−モノとスナップのはざまで/

第3章 1960 〜1980年代 牛腸茂雄 前衛写真のゆくえ

桑沢デザイン研究所にて/日常を撮ること/紙上に浮かび上がるかたち 牛腸茂雄と瀧口修造/瀧口修造のデカルコマニーについて/『SELF AND OTHERS』/見慣れた街の中で/

気になった作品たち

1枚1枚の「質感」が楽しく、プリントを眺めていて飽きない。植物なら植物の肌、水滴ならその表面や輝き、ブレているけれど絶妙な人物の表情、ほとんどがモノクロだけれど情報があふれている。雄弁に70年前、80年前のディティールが届く。

気になったものをいくつかピックアップしてみる。

阿部展也 《夜の目》 『フォトタイムス』1939年16巻4号掲載

洋画家として知られる阿部展也は、瀧口修造とともに1938年に「前衛写真協会」を立ち上げる。この二人の活動に影響を受けた大辻清司が戦後に作品を発表し、彼に見出された牛腸茂雄がその系譜を引き継ぐような写真を撮っている。

この企画展での阿部作品は、どちらかというと「瀧口と組んで描いた画」や「阿部が制作して大辻が撮影した写真」のように誰とのコラボレーションが多い。その中でも目を引いたのが、阿部が撮影したという《夜の目》。

ポストカードで買える。

解説によれば、阿部が日常の中にも価値ある景色があるんだと意識したきっかけがこの写真らしい。眼医者なのか眼鏡屋なのか。つげ義春『ねじ式』にも似たようなコマがあるけれど、こちらのほうが何十年も早い。時代を超えて脳に突き刺さる絵柄。

1939年の看板文字や建物の様子とセットになって、この雰囲気を醸していると思う。目だけがあっても面白くない。目の周りにある「日常」が目を浮き立たせている。さらに現代に見ると、1939年という遠さがノスタルジックな気分を加えている。

大辻清司 《開けるな!》 1953年

ちょうど、4/28発売の図録の表紙写真がこれだった。コンクリの壁に空いた何かは閉じられ、厳重に囲みを付けられ、旗を立てられて「危険」の文字まで添えられている。それを余白を持った正面から撮った。

余白があることで、この「何か」は平面に突然現れた異質のように感じる。「危険」を正面から撮らずに、「何か」が低く不思議な位置にあるのを正面から捉えている。それを囲む印の乱雑さと執拗な強調。1953年のコンクリの粗さ。周りの静けさ。永遠に分からない正体。ずっと引き込まれる。

この「何か」は間違いなく消滅しているだろうし、この旗は撮影した翌日にはなくなっていたかもしれない。「あっ」と思った瞬間にシャッターを切ったからこそ、今も残る空間の記録になっている。

1枚の面白さ、並べる面白さ

かなりスペースをとって紹介されていたのが、大辻撮影の「APN」カット群と「なんでもない写真」誌面。

「APN」は当時の雑誌『アサヒグラフ(The Asahi Picture News)』に掲載された1カット作品で、1950年代の一時期は毎号載っていたらしい。オブジェを制作するアーティストと、撮影する大辻のコラボ作品になっている。

おそらく画面内に「A/P/N」の3文字が配置されていれば、どんなオブジェでも写真でもOK。展示会では10点ほどが並んでいる。掲載されたカット以外にもさまざまな照明、屋外屋内、並べ方などの試行錯誤があって、一番良いカットだけが掲載になっているらしい。

ただし、照明の当て方や捉え方には「大辻節」のようなものがあって、何点も並んでいると傾向がつかめてくる。違う写真家が同じ制作物(オブジェ)を撮影したら印象が全く異なるだろう。

オブジェだけでなく、撮影まで含めて初めて「プリント作品」となる成り立ちが分かる。

もう1つ「並ぶ」ことで意味が変わって面白かったのが、『アサヒカメラ』の連載「大辻清司実験室」の中の「なんでもない写真」という組写真。

壁には掲載された写真が1枚ずつ独立して展示されている。順路に沿って写真を見て、解説パネルを見て、写真を見て、解説パネルを見て、年代や撮影場所を1つずつ確認する。

本当に「なんでもない写真」というだけあって、街なかで捉えた景色内でたまたま男性がこっちを向いているとか、たまたまシャッターを切るときに人が通った、という日常的な写真が並んでいる。確かにこれは「なんでもない写真」だった。

でも部屋の中央にある台で掲載誌を見ると、印象が変わる。

さっき1枚もので見たのと同じ写真が、連載では見開きで2枚組のように並べてある。すると不思議なもので、見る側は「その2枚の関係」を探したくなる。場所もシチュエーションも全然違うのに、同じような構図で並んでいるとその構図から「作者の意図」を知りたくなる。なんか意味があるんだろうと思ってしまう。

バラバラに提示されたものでも、並べてみると意味が出てくる。この効果は展示コーナーの冒頭パネルでも説明されていた。読んだときは「へえ、そうなのか」と思うきりだった。

でも実際に、さっきあった1枚が2枚並べ置かれるのを見ると、能動的にその組み合わせの意味を考えたくなる自分が出てきて驚いた。おお、本当だ。

写真1枚の力だけでなく、何の写真と並べて見せるかでも1つの効果(=作品)となり得る。受け止め方が変わってくる。撮って終わりではなく、ディスプレイや見せ方も気を抜けないと痛感した。

光と同じくらい影に意味がある

写真は光を捉える芸術といわれる。どこに光を当てて視点を集中させるか、題材をどう浮き立たせるかは、やっぱり写真の肝だと思う。

ただ、この展覧会を回ると「影で描く」のも大切だと思えてくる。

どの角度で影を出すか。どこに影をかぶらせるか。何を隠すか。黒い面積をどこまで許すか。光ばかりを見ていてはきっと掴めない。大辻のオブジェ撮影はその最たるもので、照明の強さと当て方で「黒」の出方が全然違う。影の角度までが1構成物として計算して撮られている。

個人的にはカラーよりもモノクロかも

全般、見ていて気持ちのいい展示会だった。一見バラバラだけど、バランスとしては最適な位置に人やオブジェクトが配置されて写真に残っている。戦前のハイカラさにはどこか品がある気がする。

そもそも『FRONT』のように、好きになった写真がモノクロだった、1930〜40年代だったと考えると、この気持ちよさも納得がいく。

後半、牛腸が撮影したカラー写真もあった。知っている1980年代が残されていて楽しかったけれど、個人的に楽しんだのはモノクロのほうだった。色よりも構成、配置、素材感が見える写真がいい。

また、自分がいつも歩いている景色でも、切り取り方によって面白くなるのを再認識した。フィルムは高くなってしまったけれど、デジタルならモノクロでも失敗をおそれず挑戦できる。しばらくモノクロで撮りたくなった。

企画展以外も楽しい

隣接展示「実験工房の造形」

写真だけでなく、絵画や立体物も巻き込んでどんな表現ができるか。一番面白かったのは山口勝弘《ヴィトリーヌ》シリーズだった。

箱の向こうに油彩が描かれていて、手前には模様ガラスがはめ込まれている。見る角度によって絵が変わるので、つい左右に頭を振って確かめてしまう。ただ受け止めるだけでない、双方向的な仕掛けが面白かった。

ワーク「線の王国」

4階では無料のワークルームがあって、端的にいうと壁に線を描ける。会期中に入場者に描いてもらい、最終日に完成するという「つくりかけ」作品の部屋。

あまり大きないたずら書きをしない子だったので、生涯で一番長い線を描いたかもしれない。

レストラン「優雅亭 盛山」

最上階に小ぶりのレストランがついている。選んだ小会席料理は、先付の茶碗蒸しの蓋を開けたところから美味しかった。再びこの美術館に来たら必ずセットで寄ると思う。

よろしければサポートお願いします!いただいたお金はnote内での記事購入やクリエイターとしての活動費にあてさせていただきます。