南海トラフ巨大地震の正しい?発生確率とは

確率論的地震動予測地図|地震本部HP

もう少し簡潔にしたいと思っていたのですが、かなり重要なことを書いているつもりです。かなり長文になりますがご覧いただいて感想等いただければ幸いです。

ネットで先日、南海トラフの発生確率は70~80%…数字を決めたのは科学ではなかった!

科学ジャーナリスト賞で注目のスクープを書籍化

という書籍広告が表示された。

広告の解説には以下のようにある。

「南海トラフは発生確率の高さでえこひいきされている」

ある学者の告発を受け、その確率が特別な計算式で水増しされていると知った記者。

非公開の議事録に隠されたやりとりを明らかにし、計算の根拠となる江戸時代の古文書を調査するうちに浮かんだ高い数値の裏にある「真実」。予算獲得のために、ないがしろにされる科学――。

地震学と行政・防災のいびつな関係を暴く渾身の調査報道。

東京新聞というのはかなり偏向もあり、あまり信用が置ける出版元ではない。ただ科学ジャーナリスト賞で注目という広告表示でウソはまずいだろうということで調べてみたところ、2020年の中日新聞連載記事が元になっているようである。2020年の受賞3件のうちの1件になっている。

「科学ジャーナリスト賞2020」受賞作品

【科学ジャーナリスト賞】 (3件、順不同)

中日新聞編集局社会部記者 小沢慧一殿

新聞連載「南海トラフ80%の内幕(2019/10/20〜12/1、7回連載)

[贈呈理由] 南海トラフ地震の発生確率をめぐって地震調査委員会の内部に存在した専門家の意見の不一致を丹念な取材を通して明らかにした。専門家の間で統一的な科学的見解を見出すことの困難さや科学的根拠の薄い数字が予算獲得などのために独り歩きする実態、科学と行政の役割分担など、地震対策に限らず、今に通ずる課題を浮き彫りにした点を高く評価した。

一応、昨年度まで大学に籍を置いて災害分野の研究をしていた身でもあり、このあたりの事情はだいたいわかる。

広告の解説は虚実ないまぜの過大宣伝に見えるが、賞の贈呈理由はかなり真っ当なように思われる。

専門家の間で統一的な科学的見解を見出すことの困難さや科学的根拠の薄い数字が予算獲得などのために独り歩きする実態、科学と行政の役割分担など、地震対策に限らず、今に通ずる課題といった指摘はしごくもっともなものである。

南海トラフ巨大地震の発生確率は30年間で70~80%という確率数値は既に世間的に定着しているようでもあり、この数値が正しいことを前提とした災害対策啓発の報道もなされている。マスコミ報道でそもそもそれ以外の数値を聞くことがない。

しかし、実はこの数値が過大評価された数値であることは、事情を知る研究者なら先刻ご承知のはずなのである。

それで、この広告を見たときの私の感想は「その確率が特別な計算式で水増しされていると知った」もなにも、別に特別な計算式ではないし、適切な解説さえしてもらえば誰でもエクセルで確率計算できるものを、何を大げさなことを言ってるんだろうというものであった。

この分野はまだ科学的評価で統一的な見解に達することができるような分野ではない。未解明の課題が多すぎて、はっきり言えば科学で白黒つけられる段階に達した学問ではないのである。これは人間を対象にしているため人種や性別、年齢別等の個体差が大きくなかなか「こうすればこうなる」ということが言えない医療分野のほとんどでも同じことが言えるように思える。

その点は一応科学的段階に達していると言えるであろう放射線科学のような分野との違いでもある。

災害対策という社会的対応が要求される場面では、リスクコミュニケーションが重要とされる。一応、災害研究に携わってきた身としては、

専門家として信頼を得るということ

信頼を得るためには誠実でなければならない

脅しの防災ではダメ

ということをかなり意識してきた。しかし、現実としては未だに「脅しの防災」がまかりとおる。

特に東日本大震災の発生以降、「想定外は許されない」の掛け声のもと、専門家の役割は最悪を想定してその対策をとることを訴える、ということになってしまった。

私から見て現状は、エコーチェンバー効果を利用した、専門家とマスコミの強力タッグによる集団洗脳状態である。

まず、研究者は人目を引くためにはなるべく危険側の数値を出した方が有利である。外れたからと言って責任を問われることはなく、あとから「だから警告しておいたじゃないか」というポジションにいた方が安全でもある。

マスコミも、より危険側の数値が新たに出されることを喜ぶ。

そこで、以下のような状況が発生してしまう。

アンカリング効果とヒューリスティックス

デフォルトの提示

人は一度このくらいの値といういわば相場観を持ってしまうとそれを正しいと信じてしまい、それを修正するのは難しい。酸っぱいブドウの理論と呼ばれる「認知的不協和」が正しい情報への修正への障壁になる。

はっきり言えば、地震発生確率の分野はまだこの数値が科学的に妥当と言えるものが出せる段階にはない。ただ、その方法で計算するならこのくらいの数値が妥当だろう、というくらいのことは言える。

ただ、その妥当そうな数値を言っても「安心情報として理解されてしまい、備えることの大切さが薄れてしまうことを危惧する」という専門家の意見が強く、マスコミの耳目も引かないために世間的に相手にされないし、専門家コミュニティからもはじきだされてしまうリスクの方が高い、という状態には既になってしまっている。研究予算獲得にもマイナスに働いてしまう。そうしたこともあって、専門家の側からこのくらいの数値が妥当だろうという数値が発表されることがなくなってしまったのだろうという気がする。

政府の地震本部から発表されている確率論的地震動予測地図に示されているような地図を作成するための確率計算は、とにかく計算量が膨大で個々の地域に示されている数値が妥当であるかどうかは専門家であっても例外なく「計算してみないとわからない」ものになってしまっている。ただ専門家はだいたいこのくらいの数値という相場観を持ってはいる。

しかし、南海トラフ巨大地震の発生確率のような特定の地震の発生確率の計算法であれば一定の科学的素養さえあれば理解することはそれほど難しいことではない。

たとえば、産総研におられた梅田康弘氏が以下のように地震の発生確率計算の仕方を紹介されている。これは誰も異論をはさめないところである。

http://namazunokai.starfree.jp/pdf/lecture_04.pdf

以下、この解説の見出しをあげておく。

1.はじめに

2.発生確率の基本的概念

3.地震発生間隔

4.地震発生確率を求める

5.条件確率

6.面積の計算

6.エクセルを使っての計算

7.作図

「1.はじめに」のところから少し引用する。

地震発生確率の求め方にはいくつかの方法があるが、大きく分類すると以下のふたつが あげられる。ひとつは文部科学省の地震調査研究推進本部が行っている方法で「ある断層で、ほぼ同じ大きさの地震が、繰り返し起こっている」場合を想定したやり方、もう一つは「地震はランダムに起こっている」という仮定のもとに発生確率を求めるもので、最近東大地震研究所が採用して話題になった。

ここで紹介されている一つ目の方法、「ある断層で、ほぼ同じ大きさの地震が、繰り返し起こっている」場合を想定したやり方というのは「固有地震説」という地震観に基づいている。この固有地震説そのものが成り立つかどうかというのはまだ到底科学的に説明できるような段階のものではなく、いわば経験的にそれほど妥当性を欠くことはないだろうという判断のもとに採用されているものである。

1995年兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災が発生して当時の科学技術庁長官の田中真紀子氏が地震予知の可能性について地震学の専門家に尋ね、「地震予知の三要素と呼ばれる地震の発生規模・場所・時期の予測のうち、時期については予測できないが規模と場所についてはかなりわかるようになってきた。」との地震学者の回答を得て、「それなら確率論的評価なら可能ではないか」ということで始まったのが「全国確率論的地震動予測地図」のプロジェクトである。これは「固有地震説が成り立つ」ということを前提にしている。

したがって全国で震源となりうる断層がわかっているところについては、その断層で発生する地震の規模を決めてやり、なんらかの方法でその発生間隔を決めてやればその断層での地震の発生確率が求められる、という理屈になる。

梅田康弘氏による地震の発生確率計算の仕方で簡単な説明もされているが、pdfファイルの5ページと6ページに具体的に計算するやり方が説明されている。パラメータとして地震の平均発生間隔μ、発生のばらつき具合αを決めてやれば、最後の発生年tは歴史的事実から自動的に決まるので、確率が計算できる。

最初に挙げた「南海トラフ地震の真実」という本の帯の20%は過小評価かも?という感じはするが、普通に計算したら30年間でだいたい30~50%というくらいの値にしかならないと思われる。

前置きが随分長くなってしまった。

南海トラフ地震の発生確率計算は固有地震説を前提としてBPT分布という確率分布を用いて計算されている。BPT分布は地震の平均発生間隔μ、発生のばらつき具合αの2つのパラメータの数値を決めてやると一意に決まる。したがってこの2つのパラメータの数値をどう評価するかが極めて重要である。

梅田氏の解説では平均発生間隔μは114年、発生のばらつき具合αは地震本部と同じ0.24という値を採用している。αの値は大きいほどばらつきが大きくなり確率密度分布の山が低くすそ野が横に大きく広がるイメージになる。

このばらつきの大きさによる確率の差も実は大きく、平均発生間隔を地震本部の88年に固定してα=0.20、α=0.24、α=0.30、α=0.40のばらつきの大きさで2023年1月1日を起点とした今後30年間の南海トラフ地震の発生確率として計算してみると、α=0.20で81.5%、α=0.24で75.2%、α=0.30で67.3%、α=0.40で57.4%となる。これだけ見るとばらつきが大きくなるほど確率が小さくなっていくように見えるが一概にそういうわけではなく、平均発生間隔を梅田氏の114年に固定してα=0.20、α=0.24、α=0.30、α=0.40のばらつきの大きさで2023年1月1日を起点とした今後30年間の発生確率を計算してみると、α=0.20で40.6%、α=0.24で41.5%、α=0.30で41.3%、α=0.40で39.6%となる。

しかし、やはり確率の数値に大きく影響するのは30年間の発生確率と定めた長さの期間での発生確率を評価する以上、地震の平均発生間隔の方である。

仮にばらつきを地震本部のα=0.24の値で固定して、平均発生間隔を50年、100年、150年と変化させて同じ期間の発生確率を計算してみると、50年で98.8%、100年で60.1%、150年では9.7%と1割以下の数値に落ちてしまう。

過去の歴史地震で南海トラフ地震の発生間隔を評価する限り、地震本部が採用している88年はいかにも短いように思える。これを説明するにあたって地震本部はプレディクトタイムモデルと呼ばれるモデルを採用している。要するに先の昭和の東南海地震、南海地震は過去の南海トラフ地震と比較して規模が小さかったので、次の地震が発生するのは早いという正当化を行っていてその根拠として室戸市室津港の地面の隆起と沈降量をあげている。ただこれだけではいかにも根拠として弱いし、固有地震説に従ってプレディクトタイムモデルにも従うとするなら、次の地震が早く来るのであればその地震規模は小さめなはずであり、盛んに報道されているM9レベルの巨大規模にはなりえないということである。

固有地震説を前提として確率論的地震評価を行ってきた地震本部としては2011年の東北地方太平洋沖地震の発生は「地震の起こる場所と規模についてはほぼわかるようになった」という言い方をしてきた地震学者にとっては規模の予測がほとんどできていなかった、という点において痛恨事であった。本来、固有地震説も再検討すべきであったがそれはなされず、より最悪を想定するという側に地震動評価がシフトして、固有地震説については堅持し、高めの確率評価を出すためにプレディクトタイムモデルもそのままの形で残して、代わりに地震規模をM8~9レベルという非常に大きな幅を持たせた形で一般には発表している。しかし、歴史地震で見る限り過去に南海トラフでM9レベルの地震が発生したことはなく、ない以上M9レベルの地震の確率評価は不能である。要は仮に事態が最悪な場合を考えて科学的に考えうる最大規模のレベルを示しているに過ぎない。

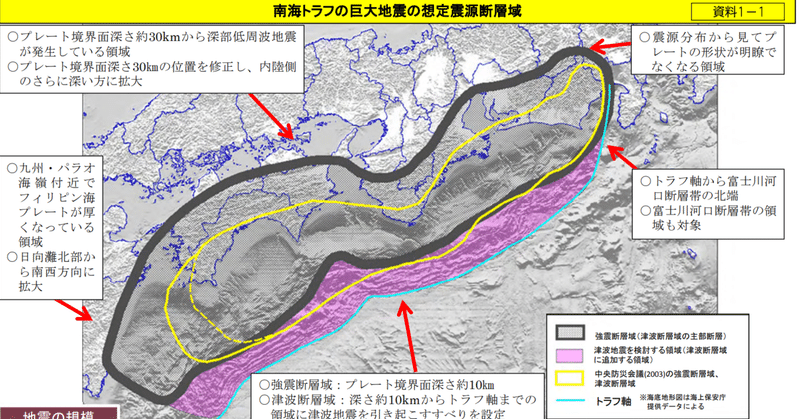

そして、内閣府の中央防災会議の南海トラフ巨大地震の被害想定は、この考えうる最大規模の地震を想定して行われているのである。もちろんその方が一般に与えるインパクトは大きい。

なぜ私が「脅しの防災」ではダメで

・専門家として信頼を得るということ

・信頼を得るためには誠実でなければならない

ということにこだわるか?というと、災害対策というものは「ゼロリスクや完ぺきな対策を求めてはならず、社会にとって適切なバランス点はどこか?」ということを検討してそこを目指す方が社会にとってベターであると考えるからである。

「過ぎたるは及ばざるがごとし」であって、対策のやりすぎは必ず他の部分に悪影響をもたらして災害対策そのものが、「対策禍」と呼ばれる災害をもたらす。

自然災害対策は未だに脅しの防災がまかりとおっている。

そして、いずれ改めて触れたいと思うが、新型コロナは「コロナ禍」というより「コロナ対策禍」という色彩を日本においてはより強めている。専門である自然災害の対策よりも、社会的にはこちらの方が影響がはるかに深刻であるように思えるため、時間はかかると思うが自分なりにまとめてみたい。

あと首都直下地震の30年で70%は南海トラフ地震の発生確率の計算法とは違うので、同じような確率の数値に見えても意味がかなり違います。簡単に言えば、首都直下地震の場合、発生場所を特定していないので関東平野(東京湾を含む)のどこかでM7クラスの地震が発生する確率を計算していると考えてもらった方がいいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?