田中食品興業所 | 街になくてはならないパンのために

1874年、「銀座木村屋」の木村安兵衛が当時まだパン食と縁遠かった日本での普及を目的に開発した酒種あんぱんは、日本人の口に合う酒種発酵種とあんと桜に目新しいパン生地が組み合わさって一気に市民権を得た。1927年には当時大流行していたカレーと豚カツからインスピレーションを受け、東京江東区の名花堂(現カトレア)2代目店主・中田豊治が惣菜パンの元祖「洋食パン(後のカレーパン)」を完成させた。

西洋の食文化をもとに、食べやすさや次の可能性を求めて少しずつアレンジを加えながら独自に花開いた日本のパン文化。その担い手であるシェフたちを「パンの中身」から支え続けるのが、大阪・堺に本社を置く田中食品興業所だ。

生活の変化と共に変わり続ける消費者の食に対する思考から、シェフたちが今必要とするものを考え続ける彼らの60年に迫った。

体力増強のためのクリーム

戦後間もない1940年代後半、その頃の麦といえばまだ国の直接管理下にあった。ひいてはパン食の需要も少なかったが、当時製菓製パン用のジャムやカスタードクリームの製造販売を行っていた田中善三郎はひとりその将来性を確信していた。

彼は仲間たちと集い、1949年に「田中食品興業所」を設立。事業として本格始動した。

終戦直後、世間の関心は「戦後の体力問題」に注がれていたが、この大きな原因のひとつとされたのが食糧不足だった。当時の新聞を見てみると

「(体位低下の:編集部注)根本原因は主食が足りぬといふこと」(朝日新聞/1946年5月23日朝刊)

「この(体位低下の:編集部注)原因はなんといっても社会的環境の悪条件、ことに食糧事情に基因していることは否めない」(読売新聞/1947年4月19日朝刊)

「低下した学童の体位 十年前と一歳の差 主な原因は食糧事情」(朝日新聞/1947年4月19日朝刊)

など、この問題を指摘するものが幾つも見られる。

「体力不足」への対策は、主に子どもの栄養改善が優先された。特に学校給食への期待は大きく、手軽で腹に溜まり、かつ栄養価の高いパンは戦後の学校給食の中心として一気に定着していった。そして1952年に砂糖と麦の統制が解除されると、製菓製パン業界は善三郎の目論見どおり急速な広がりを見せた。

この頃のジャムやカスタードクリームの役割について、田中食品興業所の斉藤真さん(セールスプロモーション部部長/タナカベーカリー研究所副所長)は言う。

「当時のパンって今ほどふんわりしっとりとしたものではなかったので、ジャムとかカスタードクリームっていうのは味はもちろん食感を決める役割をしていたようです。精製度の低い小麦粉で出来た、ちょっと置いておくとすぐに固くなってしまうパンを食べる時のスムーサーの意味もあったんだと思います。ジャムと一緒なら食べやすい、とか、甘いものが入ってると唾液が出て咀嚼が進む、とか、そういう位置付けですね」

シートに注いだ情熱

創業以来、消費者の課題を解決するものづくりを続けてきた田中食品興業所だが、そのまなざしは次第に、ごく自然な流れで、それを扱うシェフたちにも向けられるようになる。

大きな節目となったのは、1984年に誕生したシート状のフラワーペースト「フラワーシート」だ。

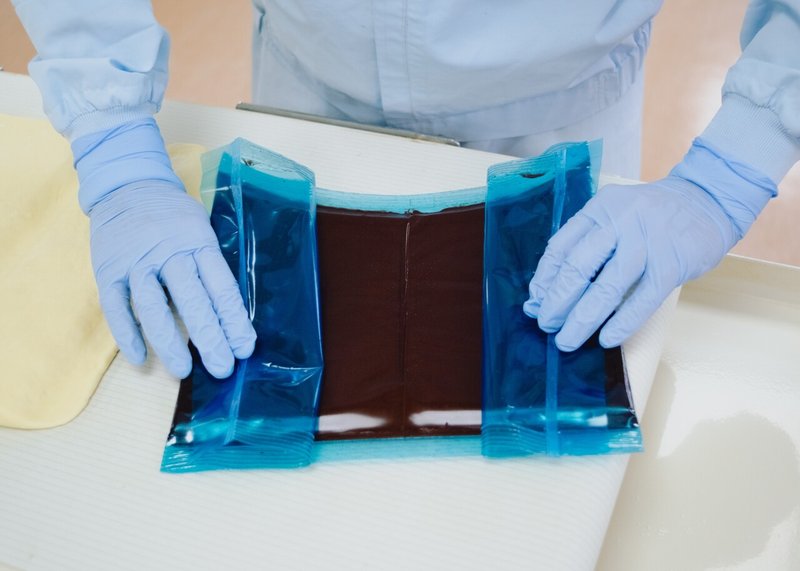

田中食品興業所の営業マンはある日、得意先のベーカリーでシェフが生地にクリームを塗り、巻き込み、すべて手作業でパンをつくっている様子を目にする。「もっと簡単にできないだろうか?」担当者はその思いを社に持ち帰り開発部へ共有。その結果、包材から簡単に取り出して使えるシート状のクリームの開発というアイデアが生まれた。

しかしすぐには上手くいかず、テストは何度も何度も繰り返された。その結果、倉庫は一時サンプルで埋め尽くされ、テストキッチンには試作したパンが山積みに。

「焼いた断面を見て、シートのまわりの空洞の状態を確認して。あとはまな板2枚を機械に見立てて、ペーストを挟んでシートにするテストをしたり…あの頃は来る日も来る日もパンを焼いてましたね」

営業部の思いと開発部の推進力が重なり合った結果、製品は着想からたったの4ヶ月で完成に至った。パン生地と一体となって均一に伸ばせること、焼いても風味が保持されること、パン焼成時の熱(200〜250度)がかかっても溶解したり崩れたりしないこと。「ペーストをシートに変える」という一見シンプルなアイデアながらも、フラワーシートには田中食品興業がそれまでに積み重ねてきた乳化技術をはじめとする様々な研究の成果が詰めこまれていた。

発売を開始すると、フラワーシートは当時急増していたリテールベーカリーの多忙なシェフたちから大きな注目を集めた。特に焼成後の断面が美しいチョコレート系のシートはその目新しさから多くの支持を得て売れ行きを伸ばしたという。

シートの変遷に見る時代の移り変わり

バブル真っ只中の1990年ごろになると、人々の生活水準はぐっと上がり、消費に対してアグレッシブなムードが漂うようになった。商品の数が最も多かったのもこの時代、と斉藤さんは語る。

「石焼き芋、みかん、コーン、ヨーグルト、メープル、レアチーズ、黒糖、りんご…。当時はとにかく新しい素材が求められた時代でした。それに加えて、独自性。目新しいものが次々に出てくるなかでどうすれば自分の色が出せるか、皆模索していたんです。シェフやメーカー、コンビニなどのお客様からいただく声にどんどん応えていくうちにバリエーションが多くなってしまった。新製品の数で言えば、ざっと見積もっても今の倍は出していたと思いますよ」(下図:90年代の製品ラインナップ一例。なおいずれも現在は終売しています)

また、以降の時代を象徴するキーワードのひとつとして「健康」が挙げられる。それまでも一過性のブームは度々発生し、特定の食品、あるいは成分がテレビの健康情報番組で取り上げられると、その食材は瞬く間にスーパーから姿を消した。そこに1994年のファンケルによる「価格破壊宣言(*)」などエポックメイキングな出来事が重なった結果、人々は「健康」をより身近なものとしてとらえるようになっていった。

*1994年の「価格破壊宣言」を皮切りに、ファンケルは全国規模で栄養補助食品の通信販売を開始。当時1ヶ月分で1万円以上が当たり前だった健康食品を2~3000円台で販売し、爆発的なヒットを生んだ。この時に初めて登場した「サプリメント」というワードは、その後商品の売れ行きと共に市場に定着していく。

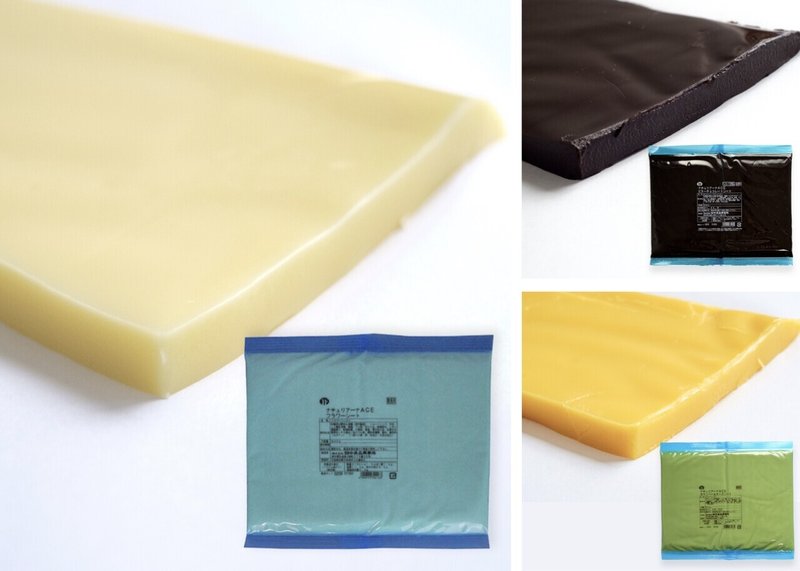

その後も大きく短いブームを繰り返す過程で高まり続ける消費者の健康意識と、それに応えるシェフたちの動向を鑑み、2006年には合成保存料着色料無添加の「ナチュリアーナ」シリーズを販売開始。また、この頃から「北海道牛乳シート」に代表されるような素材の産地にこだわる取り組みにも力が注がれるようになった。

余計なものは入れない、“素材の味”を求める風潮に応える製品づくりで、田中食品興業所は同じ時代を生きるシェフたちのものづくりを支え続けた。

「シートの開発当時、私たちは“生地全体に対して30%分の重量のシートをつかう”ことを推していました。はじめのうちはそれでも『一口目からクリームの味がする』と好評いただいていたのですが、時が経つにつれて40%、50%、60%…と使われるシートの量が増えていった。消費者が食べ慣れて、よりパンチのあるもの、濃厚なものを求めるようになっていったんですね。シートを使う量が増えれば増えるほど、シェフはシートの品質を重要視しますし、シートの物性は生地全体に影響します。市場の動向とシェフたちの現場の姿、どちらもとにかく見て、聞いて、そこにあるニーズの本質を考え続けないと、本当に必要とされるものづくりは成立しないんです」

それから現在に至るまで、この10年ほどで消費者の関心は「焼き立てのパン」から「つくり手の個性」へと移行しつつある。その店でしか食べられないもの、シェフの思いが詰まった逸品にこそ価値がある、という風潮だ。

かつてとは異なる新たな価値基準の下で、今の田中食品興業所が推進するものづくりとはどんなものだろうか?

名脇役の使命とは何か

「フラワーシート自体がパンの主役だった20年前から、現代のシートは美味しいパンをつくるための素材のひとつに変わったと考えています。主役から名脇役へ、といったところでしょうか」

田中食品興業所で定期的に行われるというセールスプロモーション、研究開発、営業など異なる役職のメンバーによる企画会議。ここでは、部署の垣根を超えた議論を通じて浮かび上がったキーワードをもとに、これからのものづくりの可能性が追求されている。

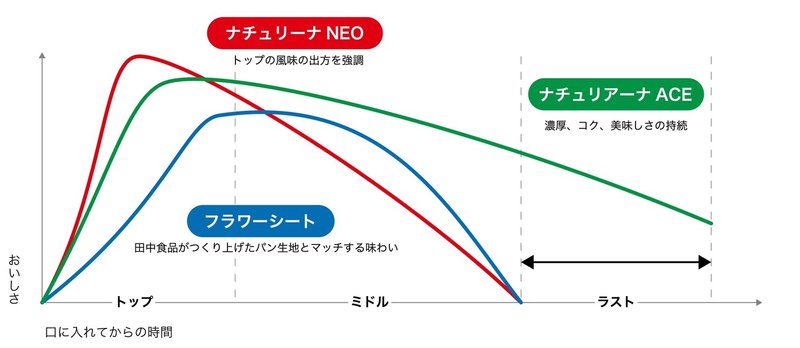

2020年には、市場分析に基づき意見を出し合うなかで生まれたある仮説をもとに「濃厚さ」「コク」「キレ」という3つの新たなキーワードが生まれた。その仮説とは、現代の消費者が求めているのは「咀嚼後も続く味の余韻」なのではないか?というものだ。メンバーたちは、手づくりでは表現しにくく手間もかかるこの「余韻」を担うことがシェフたちの世界観を後押しすることにつながると考え、新たなプロジェクトを立ち上げた。そうして誕生したのが、フラワーシートの新シリーズ「ナチュリアーナACE」だ。

「ACEの前身のNEOシリーズは2015年ごろに開発したもので、当時は添加物不使用とは言ってももっとトップのインパクトが強いもの=味がはっきりとわかりやすいものが求められていました。しかし今回私たちが目指したのは、ラスト(余韻)を長く残すこと。これまでに培った油脂の加工技術を活かしながら試行錯誤を繰り返して、ようやく焼いても損なわれにくい味の余韻を生み出すことに成功したんです。シェフたちがつくる美味しさに後を引く余韻を持たせることで、消費者に『また食べたい』と思ってもらえるようなパンがつくれたら嬉しいですね」

モノと情報を結びつける

そして2021年、田中食品興業所には今新たに着目するテーマがある。それが、心も体も満たす美味しさだ。このテーマの実現を目指す彼らの視線の先には、製品ともうひとつ、重要な課題があるという。

「コロナ禍で人々の健康意識は飛躍的に高まりましたが、だからと言ってタンパク質だ、糖質オフだって単純にそれだけやってもだめなんです。大前提として、今の時代、製品に紐づくストーリーをちゃんと伝えていかないと消費者には届かないんですよね。そうなった時に、その情報をシェフたちに向けてきちんと説明するのも、私たちメーカーの責任だと思います」

ただ製品をつくるだけではなく、パンが消費者の口まで届く仕組みも一緒に考え伝えていきたい、と斉藤さんは話す。

そして企画会議で意見を交わすメンバーたちの言葉には、消費者のニーズとシェフの課題、そしてその根底にある理由を常に紐付けて考えながらより良い未来を目指す、田中食品興業所ならではのまなざしが滲んでいた。

シェフと共に歩む、終わりなき旅路

「パンにまつわる困りごとや課題のすべてを解決したいんです」時代を読み解き、シェフと消費者を見つめ続ける理由について斉藤さんは語る。

「商品、ファサード、ポップ、接客、お客さんの行動。見るべきポイント、聞くべき言葉は沢山ありますし、どんなことも一つひとつ掘り下げていくとそれぞれ事情ってあるじゃないですか。だけど表面的な部分だけ見ていたら、それは絶対にわからない。口に入れて美味しいかどうかは勿論、何故売れてるんだろう、あるいは売れてないんだろうというところから目を背けず突き詰めていけば、いずれ点と点はつながります。

街になくてはならないパン屋さんのパンを、シェフと共につくっていく。そのためにはどんなチャレンジが必要なんだろう?諦めずに考え続けることが、私たちの果たすべき役割なんだと思います」

■田中食品興業所

〒590-0001 堺市堺区遠里小野町2-4-26

https://www.tanakafoods.co.jp/