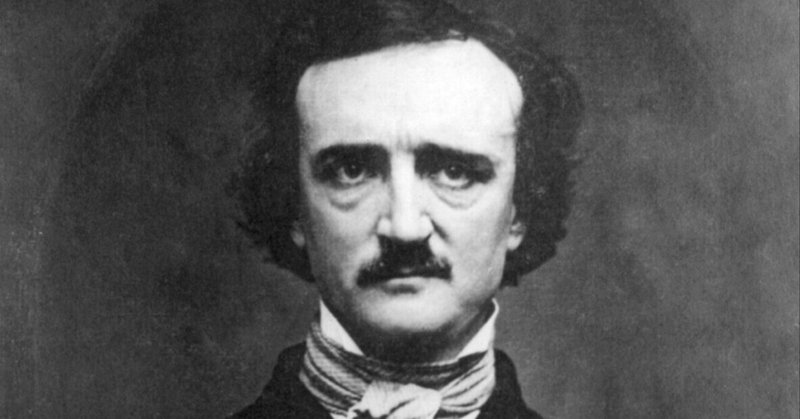

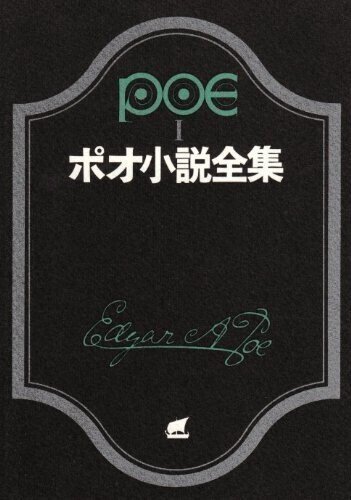

◆読書日記.《エドガー・アラン・ポオ『ポオ小説全集1』》

※本稿は某SNSに2019年9月29日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

創元推理文庫『ポオ小説全集1』読了。

ポオは「黒猫」や「モルグ街の殺人」「黄金虫」など代表的な短編は読んだ事があるのだが、その他の短編は読んだ事がない。

という事で以前購入していた東京創元社の全集文庫をいつか纏めて読もうと思っていた。

今回読んだ全集(創元推理文庫版)は小説を初期短編から発表順に並べて掲載。そういう訳で本書(全集第1巻)はポオの30年代の短編を纏めたものとなっている。

ポオの小説を読むとぼくはいつもロマン主義絵画を思い浮かべる。特にキアロスクーロの強いレンブラントの「夜警」の雰囲気なんかは「正に!」と感じる。

つまりポオの作品は演出を過剰に意識し、若干大げさな描写で雰囲気を重く捉える傾向があると思う。

ポオだけでなくこの手の小説というのは「描写」や「文体」というのは非常に重要だ。小説は「単なるストーリー」ではない。小説は「粗筋を引き延ばしたもの」ではないのである。

「小説の"ストーリー"しか興味がない」タイプの読書人がポオを読むと「何だか中身の無い話」にしか感じられないのではないだろうか。

特に本書に掲載されているポオの初期短編などは、ぼくなどは文体と雰囲気の妙を楽しめなければまったく損をしているとしか言いようがないとさえ思ってしまう。

ポオの小説にはポオの美学がしっかりと反映されている。これは詩作と同じくポオなりの「散文としての美学」なのだろう。

だから、ポオの作品に対してストーリー展開やキャラクターなどのエンタメ的な視点を持ってきてしまうと全くの片手落ちとなる。

冒頭の一片「壜の中の手記」等はその妙がたっぷりと楽しめるが、粗筋だけを書き出してみても「なぁ~んだ」と思ってしまうだろう。堅苦しい翻訳だが、雰囲気は絶妙だ。

◆◆◆

本書の中でもぼくが特に興味深いと思った作品は「ハンス・プファアルの無類の冒険」と「メルツェルの将棋差し」の2編である("特に優れている"ではない所に注意)。

「ハンス・プファアルの無類の冒険」はロッテルダムに降りてきた気球に乗っていた人物ハンス・ブファアル氏が市長に宛てた手記にブファアル氏の驚くべき冒険譚が記されていたというお話。

実はこのブファアル氏は、この気球に様々なギミックを仕掛けて飛び立ち、月まで到達した、と報告しているのである。

ポオはジュール・ヴェルヌの「月世界旅行」も読んでいたそうだが、この一編では、ポオは自分なりの「月世界旅行」が成立しそうな、それらしい科学的な条件を考案しているのである。

この一編が「ヘン」なのは、その後である。

この短編の末尾には「付記」という文章が載っているのである(小説作品としては珍しい)。

この「付記」ではこの作品を書いたポオ自身が姿を現して、この小説と同時期に書かれたらしい「ロック氏の『月世界夢譚』」についての科学的な間違いを指摘し、自分の書いたこの『ハンス・ブファアル』を擁護する内容となっているのである。

「実際、この器用な作品(ロック氏の『月世界夢譚』)にどんなに豊かな想像力が示されているにせよ、事実および一般的類推というものにもっと周到な注意を向ければ得られたかもしれない力を、この作品を欠いているのである。一般読者がたとえほんの一瞬にせよ欺かれたとすれば、それは天文学的な諸疑問に関していかに公衆が無知蒙昧であるかを証拠立てるものにすぎない(本書P.107)」

――などと言ってその根拠となる天文学的な痂疲を具体的に挙げて指摘する。

その上、その他の「月世界旅行記」の類の本における科学的な間違いもくわしく指摘していて……

「月世界旅行自体を詳細にわたって真実らしく描こうとする努力は、どの本にもまったく見られない。作者たちはすべて、天文学に関して完全に無知であるらしい。ところがこの『ハンス・ブファアル』においては、科学的原理というものを(この書の気まぐれな主題が許す限り)地球から月への現実の旅行に適用して真実らしさを与えようとしている点で、その構想はまさしく独創的なものだといわねばならない(本書P.116)」

――と、最後には自分の作品を褒めて終わるのである。

この「ハンス・プファアルの無類の冒険」は、以上のようにジュール・ヴェルヌ的なSF小説の末尾に「批評文」のようなものがついている作品なのである。

物語を提示して、その批評を行い、最終的に疑似科学への批判となる。

この小説は「物語+その批評」というスタイルが、ぼくには面白い。

ポオは近代推理小説の祖としても有名だが、ぼくはこういう初期短編に後年「モルグ街の殺人」へと至る、疑似科学への批判をし、迷信の闇を理性の光で照らし出す啓蒙主義的な考え方が潜んでいるように思えるのである。

◆◆◆

「メルツェルの将棋差し」は、1830年代当時、実際にアメリカで巡業していたメルツェル氏の「チェスを指す自動人形」がどのような興行なのかを詳しく書いた上で、それが自動機械に見せかけたペテンである事を証明するために17個の推理を展開するという、まさに謎-解明の推理小説的物語になっている。

しかし、これも非常に奇妙なスタイルである。「これは果たして小説なのか?」と思えるほど、本作の内容はこの「チェスを指す自動人形」に対する疑問をただただ提示するというだけに終始するのだ。

ポオが小説を書いていた時代はすでに啓蒙主義が確立されていて、ポオもしばしば作品内で科学や哲学について言及している。

ポオは感性だけでなく、しっかりと「知性」の作家だったのだ。その知性と感性が合わさって「モルグ街の殺人」という推理小説に結実したのだろう。感性だけでは、推理小説は書けなかったはずだ。

中世までの英雄が勇気と身体能力を用いて悪を打ち倒すヒーローだったのに対し、名探偵が「知性を用いて悪を打ち倒すヒーロー」であるが故に、科学と理性の時代である産業革命を経た近代の英雄像として、当時の人々には「新しさ」を感じさせたのかもしれない。

「ハンス・プファアルの無類の冒険」では、その当時の「月世界旅行記」の著者たちの科学的な痂疲を批判し、「メルツェルの将棋差し」では、自動人形を科学的な仕掛けのものではないと批判する。

このポオの、迷妄を知性で糾弾する啓蒙主義的な意志と、――そして、持ち前のゴシック芸術的素養とが合わさって、後年「推理小説」という文学形式が生み出されるに至った――という、このぼくの推理は如何だろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?