◆読書日記.《山口雅也『ミステリーズ』》

※本稿は某SNSに2021年12月21日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

山口雅也『ミステリーズ』読了。

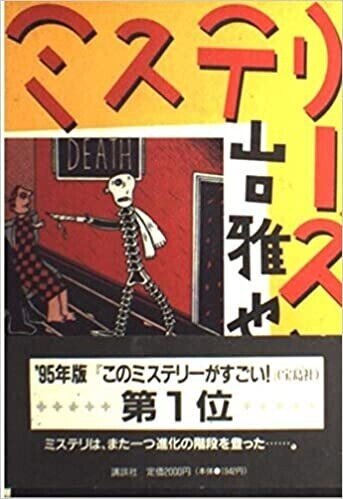

オールタイムベスト級のSFミステリと絶賛された『生ける屍の死』で鮮烈なデビューを果たした山口雅也の代表作の一つである本書は、1995年『このミステリーがすごい』で堂々の1位となったミステリ短編集である。

当時はその新しいミステリのスタイルに注目が集まって評価された。

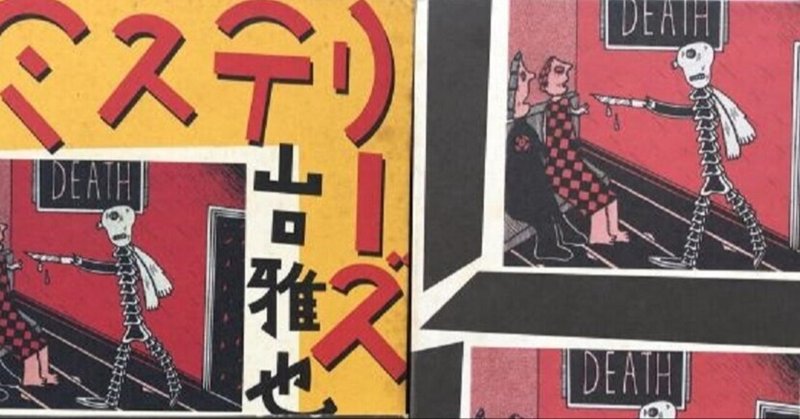

本書は何と言ってもブック・スタイルが素晴らしい。

マーク・バイヤーの絵に、沢木耕太郎『深夜特急』や雑誌『宝島』のアートディレクターも務めたブックデザイナーの平野甲賀氏のブックデザインがポップ・アートのような味わいを醸し出している。

更に山口雅也によるミュージック・ディスク的なトータル・コンセプトも面白く、これが箱入りハードカヴァーという凝った作りになっている所もわくわくさせられる。

これだけ凝ったブック・スタイルの上に当時オビに「ミステリはまた一つ進化の階段を登った……」とあるように、内容についてもその新奇な発想の数々が称賛されたという伝説的な短編集。

後に短編『<世界劇場>の鼓動』を加えられて<完全版>と称したバージョンがノベルズと文庫になったが、この凝ったブック・デザインで読んでこその価値があると思っていたので、ぼくは初読はこのハードカヴァー版以外にないと思っていた。

……しかし、初版から25年経過した今読んでみると、本書の内容は当時騒がれたほどの「新奇さ」は感じられなかった。

恐らくだが、当時読んでいたとしても、それほど感動はしなかっただろうとも思える。

本書には9つのミステリ短編が収録されているのだが、いずれも大枠は"オーソドックスな"ポストモダン文学のモードに沿った内容が多いといった印象が強かった。

メタフィジカル・ミステリ――つまり、自己言及的であり、形而上学的で、文学形式に対して強い自意識を持つミステリである。

例えば冒頭の『密室症候群』などはその典型で、「密室殺人もののミステリ」をモティーフに、何重もの入れ子形式を採用して自己言及的に自らをどういう作品か解説していく形式であった。

"DISC1"の末尾を飾る一編『解決ドミノ倒し』は、本格推理小説の大団円――探偵が雪山の山荘で孤立した宿泊客の全員を呼び出して推理を始めるというお約束のスタイル――のシーンのみで構成された短編だが、この大団円シーンのパロディ的な(つまりミステリの形式に自覚的な)スタイルを採用している。

そして、最後に現れる景色は――ある種「小説という枠を飛び出す」タイプのあのポストモダン文学的なスタイルだ。

更に本書のラストの一編『不在のお茶会』は、更に小説自体が「私とは何か」という自己言及を真正面から行い、「作者」やら「読者」やらにまで言及するようになるメタフィクション的な作りであった。

と、ここまで書けば一時期流行ったミステリのスタイルであるメタフィクションやメタミステリといった自己言及性や形式性といった色合いを強く出してきているのが本書の特徴の一つでもあるというのがお分かりになるだろう。

しかし、これは山口雅也の独創というより新本格ムーヴメント全体のモードの流れの一つであったと言っても良いのではなかろうか?

メタフィクショナルな仕掛けは当時、折原一が初期作品から何度も何度も手を変え品を変え試みているし、辻真先だって昔から薩次&キリコシリーズで幾度もメタフィクションを試みている。

その他にも『ウロボロスの偽書』や『名探偵の掟』などこの形式を用いた名作・傑作ミステリというのは幾つも挙げられる。

そういう様々な作品群の中にあって、本書が特別新奇なアイデアを取り扱っているかと言えば、ぼくはそうは思わなかった。

例えば延々とどんでん返しが続く一編『解決ドミノ倒し』だが、これは「ミステリ的などんでん返し」ではなく「コメディ的な荒唐無稽などんでん返し」であって、特に「発想の妙」と言えるようなアイデアは見られない。

「そんなのが許されるんだったら、何だってどんでん返しできるじゃんか」と言ったような馬鹿馬鹿しいどんでん返しで、それをコメディ的に処理しているのである。

本書の作品がイマイチぼくの好みに合わなかったのはこのしばしば現れる「馬鹿馬鹿しいアイデア」にも理由があった。

『禍なるかな、いま笑う死者よ』や『私が犯人だ』もコメディ作品と呼べるかもしれないが、その馬鹿馬鹿しいアイデアにしても、より馬鹿馬鹿しい「オチ」についても、こちらの想像の上をいくようなヒネリだったとは思えない。

両方ともコメディらしくリアリティに欠ける荒唐無稽さ、なのに妙に衒学ぶりたがる感じは悪趣味とさえいえる。

この俗悪さ、キッチュさというのは、あるいはもしかしたら山口雅也の意図通りのキッチュさなのかもしれない。

そう考えれば、この本のポップアートのようなキッチュなデザインというのは、本書の内容にマッチしているのかもしれない。

スタイルとしての自覚的な馬鹿馬鹿しさ、というものだったのかもしれない。

本書を読んで、ぼくが山口雅也をさほど高く評価していない理由が少しわかった気がする。

山口雅也の作品は、いずれもどこかこのキッチュさという雰囲気が漂っているように思えてならないのである。

更に、斜に構え、嘲笑的なネタのコメディを好み、インテリを小ばかにし、なのに妙に衒学趣味的な小ネタを挟みたがる。

山口雅也は『生ける屍の死』や『日本殺人事件』など、非常にレベルが高く、日本ミステリ史上に名の残る名作を書いていて、ぼくの中でも決して評価は低くないものの、それでも彼を好きになりきらない最大の理由は、このどこか「嘲笑的な内容のジョーク」を好む、彼の性格のいやらしさにあるのではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?