◆読書日記.《辺見庸『私とマリオ・ジャコメッリ』》

<2023年10月18日>

<著者略歴>

辺見 庸(へんみ よう、本名:辺見 秀逸、1944年(昭和19年)、9月27日 - )は、日本の小説家、ジャーナリスト、詩人。元共同通信社記者。1991年、『文學界』(文藝春秋)1991年5月号「自動起床装置」で第105回芥川賞受賞。『もの食う人びと』(1994年)などのルポルタージュでも異彩を放つ。ほかに『赤い橋の下のぬるい水』(1992年)、『水の透視画法』(2011年)など。

辺見庸『私とマリオ・ジャコメッリ』読了。

本書は作家・ジャーナリストとして有名な辺見庸が現代写真家ジャコメッリを随筆風の文体で紹介した内容。

辺見庸らしく、この現代写真家の作品を「時間」「生と死」「資本とメディア」といったテーマから語っていき、その途中に関連するテーマを書いた辺見庸の詩が挟まれる。

ぼくはこの写真家の名前は本書を見て初めて知ったのだが、「辺見さんが写真について語るって言うのは珍しいな?」と思ったのと、表紙の写真の「強さ」に惹かれて手に取ったのである。

本書は写真文集として、ジャコメッリの作品も辺見庸の文章も両方相まって良い雰囲気を作り出しておりこの写真家の作品を鑑賞するには丁度良い一冊だと思う。

因みに、本書はNHKの美術紹介番組『新日曜美術館』で紹介された「この人が語る 私の愛する写真家 辺見庸 私とマリオ・ジャコメッリ」の内容を再構成して作っている。

で、その『新日曜美術館』にてマリオ・ジャコメッリが紹介されたのは、その当時東京都写真美術館にて「知られざる鬼才 マリオ・ジャコメッリ展」が開催されていたかららしい。

アートとしての写真を撮っている写真家というのは、あまりぼくは知らない。

西洋美術史や日本美術史といったものなら一通り基礎的な勉強はしているが、それでも「芸術」として写真を撮っているアーティストというには、ぼくは詳しくない。

今回改めてアートとして写真を撮っている創作者をどれくらい知っているだろう?と指折り数えてみた所……ロバート・キャパはどちらかと言えば報道写真か? 真っ先にアーティストとして思いつくのはシュルレアリストのマン・レイだし、現代写真と言えばメイプルソープとソール・ライターくらいしか思いつかない。日本人だと土門拳とか荒木経惟とか植田正治くらいなものだ。……という事で10人にも満たない。

写真家は美術館ではほとんど紹介されないし、西洋美術史でもほとんど取り上げられる事がないため、一般的にも体系的な概要があまり知られていないという理由もあるだろう。

という事で今回ぼくはジャコメッリ作品の技術論的な部分や写真史的な位置づけなどについては、ほとんど触れる事ができないという事は、先にお伝えしておこう。

また、ジャコメッリについて語った辺見庸の評論について批評する、というのは屋上屋を架すかのようではあるので、本稿では主にぼくがジャコメッリ作品を鑑賞し、辺見庸の文章を読んで考えた事をつらつらと綴らせてもらおうと思っている。

◆◆◆

本書にはジャコメッリの略歴が掲載されている。

それによれば、マリオ・ジャコメッリが生まれたのは1925年8月1日、「イタリア半島東岸、アドリア海に面した小さな町、マルケ州セニガッリアで生まれる」とある。その後、ジャコメッリはこの地で生涯を過ごしたという。

そのためか、彼の作品のほとんどはイタリア国内で撮られたものばかりとなっている。

1964年、MOMA(ニューヨーク近代美術館)でジャコメッリの作品展が開催された事で国際的な評価が確立され、1980年にはイタリアから「マスター・オブ・フォトグラフィー」の称号を授与されている。

日本での紹介は1982年に西部美術館での写真展にてジャコメッリの作品が展示されたのが最初だという。

という事でジャコメッリはもう半世紀も昔から知られた写真家であったようだ。が、ぼくは知らなかったし、美術ファンの間でもそうそう知っている人は少ないのではないだろうか。

◆◆◆

ジャコメッリ作品を見ていると、写真と言うのは単なる「客観的な風景の切り取り」ではないのだな、という奥深さを感じさせる。

写真はある種の「騙し」でもある。

そもそも立体物を平面で説明しようとしている点からして、写真は詐術なのである。

西洋絵画の遠近法の本質は「まるで立体であるかのように見えるような絵を平面に描く画法」……つまりは「錯視画」なのである。

この遠近法はルネサンス時代に「カメラ・オブスキュラ」と呼ばれるカメラの原型となる光学機械によって学ばれた。ダ・ヴィンチもカメラ・オブスキュラを写生に利用している。

カメラ・オブスキュラを使うと、平面に遠近感が正しく表示されるため「より立体的に見える平面図」が描けるようになるのである。

立体を平面に写すと何故リアルに見えるかと言えば、人間の眼はレンズと似た構造をしているからだし、そもそも人間は、立体である世界を眼のレンズという平面に写して世界を認識しているからだ。

つまり、写真はあくまで「平面」でしかない。――その事にジャコメッリは割と自覚的だったのではないかと思うのである。

そう思わせられるような一枚を紹介しよう。

写真はマリオ・ジャコメッリの「私には自分の顔を愛撫する手がない」シリーズの一枚である。

この作品はジャコメッリの住んでいたセニガリアにある神学校で撮影をしたシリーズ。

雪の中で神学校の学生らが遊んでいる場面だが、この作品を見れば先日ぼくが「写真はある種の「騙し」でもある」と言った意味も、おのずと分かるのではないかと思う。

ジャコメッリが生涯にわたってアナログな白黒写真を利用していた意味もここにありありと現れている。白黒写真によって彩色を欠落させる事で、逆にレンズ上に奇妙な錯誤をもたらしたのがこの作品だと言えるだろう。

ジャコメッリ自身は「白、それは虚無。黒、それは傷跡だ」という言葉を残しているが、これを見るとその言葉の意味も理解できる。

細部を省略する事それ自体が、受け手の錯覚を引き起こす。これは写真の叙述トリックなのだ。

ここでは遠近感がなくなり、学生らの存在はまるで二次元に還元されたかのように平べったく、物体ではなく単なる模様の一つのようにも見えてくる。

抽象絵画のようでもあり、ロールシャッハテストの模様のようにも見える。

※ちなみにこの作品はアンリ・マティスの『ダンス』を意識しているようにも思える

ジャコメッリは後に「樹木の断面」によって抽象性を探究したというが、これはある意味、写真によって偶然にできた抽象絵画のようなものなのかもしれない。

「写真によって偶然にできた抽象絵画」という印象は、次の作品を見てもらうといっそう強くそう感じられるかもしれない。

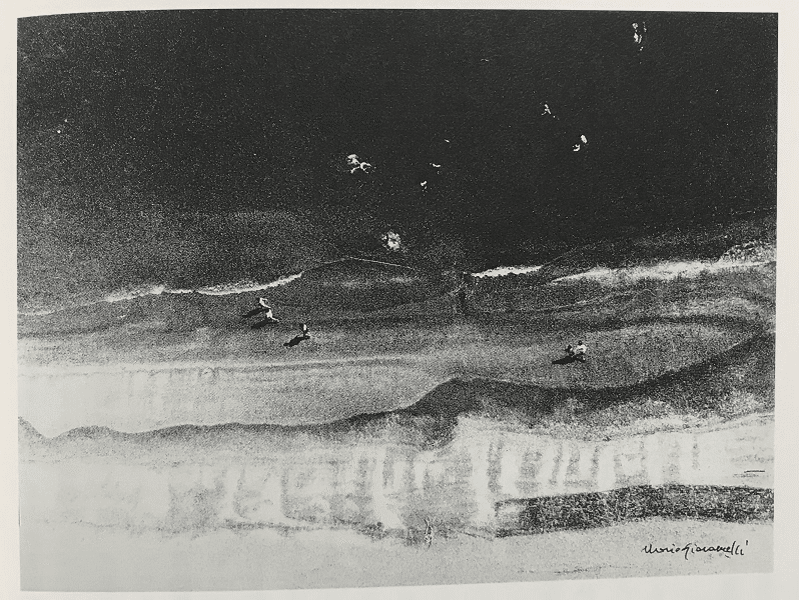

下の画像はジャコメッリの「夜が心を洗い流す」シリーズの一枚である。

ここまで不鮮明な白黒写真を見せられると、鑑賞者はこの画面に何が写っているのか必死になってその手がかりを探してしまうのではないだろうか。あるいはタイトルを見て被写体を想像し、細かな部分に目を凝らしてそこから全体像を想像するといったような――。

正解を言うと、これは海の浜辺を真上から俯瞰視点で撮ったものだ。

画面上半分が海で、下半分が砂浜というわけである。画面中央少し左側に二つ三つ何かしら小さく見えているものが人影である。その少し上に左右に出ている波が見えるのがお分かりになるだろうか。

ここまで不鮮明な写真ではもう作者は「被写体が何か」というのを受け手に分からせる事など、どうでもいいと思っているのではないかと思わせられる。

写真という「芸術」で重要なのは「被写体の姿を正確に写して、その姿を伝える」事ではない、とでも言うかのような。

だから、この作品では純粋に、この海と浜辺とで作られる、偶然に出来上がった自然の模様を抽象絵画のように鑑賞する事が求められているのではないかと思うのである。

辺見庸も「おそらくジャコメッリは、<写真を撮る>という表現行為と、<書く、描く>というエクリチュールとを、ほとんど等価な対象化のいとなみとして考えていたであろう。(本書P.19)」と指摘している通り、ジャコメッリは写真によって偶然に出来上がった模様をある種の抽象画と等価と見ていたのではないだろうか。

例えば、シュルレアリストが垂らした絵の具の上に紙を押しつけて偶然にできた模様(※「デカルコマニー」という手法)に幻想を見出すように。

◆◆◆

写真とは一つの「詐術」である。

万物流転の法則を紐解くまでもなく、世界はひと時として静止している事はない。

写真は「動かない」というその一点においても、既に「詐術」なのである。

例えば、人間の顔というものは、例え無表情の時であってもその表情筋肉は常にどこかしらが動いていると言われている。

つまり「表情の動かない顔はない」と言える。

人間の顔は「固定的」ではない、「流動的」なのだ――と、ぼくはそう思っている。

例えば皆さんも、アイドルや有名人の写真集を見た時、被写体がまるでいつも見ている人とは別人のような顔をしているものがあると感じた人もいるだろう。

素人が写した写真だと、どんなに美人を写しても時々とんでもなくおブスに写ってしまう時がある。

駅なんかでよく見かける証明写真機で自分の顔を撮るとしばしば「犯罪者みたいな顔に写ってしまう」というのは「あるあるネタ」ではないだろうか。

また、写真で見た人物に実際に会ってみると、写真の印象とは全然違った、という思いをしたひとは珍しくないだろう。

これは何故かと言えば、常に流動し動いている「表情の流れ」の中で、写真が偶然にとりわけ悪く見える状態の時を固定化したからでもある。

ここまで考えればアイドルの写真集や有名人らのポートレイトの「詐術」が分かってくるだろう。

光量を調節し、色調を整え、モデルをメイクアップアーティストによって装飾し、何枚も何枚も写してベストの瞬間のみを固着化し、必要であれば修正も辞さない――といった"盛った"顔写真が果たして「その人の真実の顔」なのか?

肖像写真はまるで「これがこの人の本当の顔だ」とでも言うように、常に流動し動いている「表情の流れ」の中で最も良い状態の時の表情を、写真という媒体に固着させた一種の「騙し」なのである。

写真は「真実をそのままに写しているもの」ではない。

これは辺見庸も本書で似たような事を指摘している。

フォトグラフ(photograph)という外国語に「写真」という訳語をあてたのは、日本人にとって不幸なことであった。写真とはすなわち<真を写す>の謂だが、これほど政治的であり、また罠でもあるような名辞もないだろう。なぜなら映像(写真)が提示されればただちに、「これは現実に存在するものを写したのにちがいない」という思いこみがわれわれに生じるという仕掛けが、写真という名辞と装置のなかにあらかじめ組みこまれているからである。

◆◆◆

ぼくが好きで良く引用している、スラヴォイ・ジジェクお得意の小話がある。

2001年に起こった911同時多発テロの現場で、高層ビルに突っ込む飛行機の様子をまじかに目撃した人は後にこうコメントした。「――まるでハリウッド映画のようにリアルだった」

このように、奇妙な事に虚構と現実というのは、時として逆転してしまうものだ。そしてそれは、われわれの頭の中で様々な錯誤を生み出していく。

ここでのポイントは、われわれは映像や写真を真実と思い込んでしまい、それがどこまで虚構なのかという事を意識しなくなっているのではないかという事でもある。

実際に起きた事をリアルに目撃するよりも、われわれの日常の中で映像や写真のほうが見慣れていると感じるものがいかに多いのか。

特に日常的ではない、非現実的だと思えるような事については、われわれは現実に目撃するよりも既に虚構の写真や映像のほうが見慣れて、虚構のほうに慣れ親しんでしまっているという逆転現象が発生しているのではないか、という事だ。

初めて死体を見た人が、まるでミステリーの二時間ドラマの世界の中に入り込んでしまったと感じてしまうような。

例えば、われわれは現首相の岸田文雄の顔は見慣れていて道端にいてもすぐ分かるだろうが、それを実際のこの目で見た人は案外に少ないだろう……という事も普段われわれの意識には登らない。

あるいは、ぼくの好きな小話を一つ。

ぼくの友人が三十歳を過ぎて初めて風俗に行って童貞を捨てた時のコメント。

「――まるでアダルト・ビデオみたいにリアルだったよ」。

現実と虚構との逆転現象とは、こういう事である。

「異性の裸」というものは、日常で見る事はほとんどありえない。

日常で会う人は必ず衣服で着飾っている。着飾った身体のほうが、その人の人間性が良く表れており、われわれはリアルでは着飾った身体のほうに慣れ親しんでいるのである。

人は自分の気に入らない服をわざわざ着ないから、その人の服装は多かれ少なかれその内面を現すのである。

それに対して現代人は「裸」のほうがより「虚構的」に思えてしまうものではないだろうか。

人間である限り「裸」の身体は無個性だ。着飾った人間に比べて、裸の人間はその人の個性を示す手がかりがほとんどない。

だが、フィクションの中の「裸」は意味深で、エロティシズムとしての後光がさしており、実に作為的だ。まるで虚構の中の「裸」のほうが、真実の姿を写しているかのように。

「裸」は日常的に見られるものではなく、特に「異性の裸」に関しては、われわれはフィクション映像の中のほうでしか見慣れていないとさえ言えるだろう。

虚構のほうに慣れ親しみ、そちらの「裸」のほうが詳しくて、それが基準になってしまっている。

ゆえに、人の裸は「ヌード写真のようにリアル」なのだ。

もはや現代で「裸」は「裸の人間(=真実の人間の姿)」の象徴ではない。裸のほうが虚構的で、着飾って化粧をした人間のほうが「現実的」なのである。

写真はその存在だけで、人にそういった錯誤をもたらすものなのかもしれない。

◆◆◆

ぼくが「写真とは一つの「詐術」である」と言う理由の一つには、写真や映像を見ただけでは、その作品のどこからどこまでに「演出」が入り込んでいるのか、素人には判断できないという点にもある。

写真は決して「真実を客観的に伝えるために開かれた窓」なのではない。

作者の意図したアングルを採用し、現実を任意に切り取り、様々な光を利用して、デジタル修正を入れ、何なら被写体に演技をさせる事も辞さない。

写真は客観的なのではない。

カメラが切り取る「視点」からして既に、作者の意図が働いているのである。

例えば、駕籠真太郎が試みていた「漫画における叙述トリック」は「視点」の錯誤を利用する発想に基づいているが、これを見れば「視点」というものの詐術も理解できるのではないだろうか(下の画像の場合、ホラー半分ギャグ半分のシーンなので極端な例ではあるが)。

ジャコメッリはそういった写真の虚構性というものに自覚的だったのではないかとも思えるのである。

ジャコメッリは写真を用いて「より真実を」などとは、最初から考えていなかっただろう。それころか「より虚構を」とさえ考えていたのではないか。

たとえばかれは、重ね撮りや意図的な手振れなどの技法はもちろん、映像上にものも貼りつければ、絵筆で絵や模様まで描いた。自分の眼をカメラだと考えていたかれは、自身の眼にとりこんだ、あるいは自身の眼に浮かんだイメージを<表現>するためには、なんでも平気でやったのである。古典的な、もしくはナイーブな写真芸術家なら、ジャコメッリの映像を<写真>とはおそらく認めないだろう。

写真は実像を引用しているからこそ、より巧く<騙せる>。

だからこそジャコメッリは写真機を使って「絵を描き」、巧い「幻想」を作り上げ、まるで写真の虚構性を強調しているかのような作品まで作っているのではなかろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?