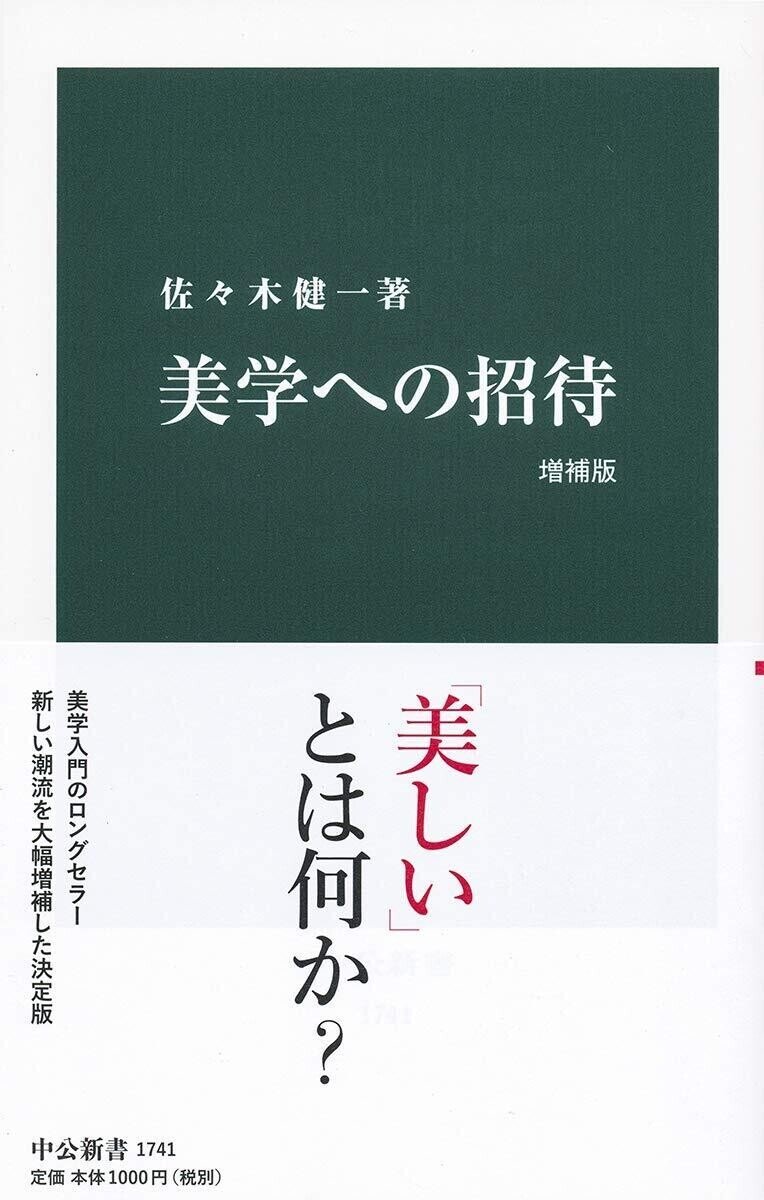

◆読書日記.《佐々木健一『美学への招待』》

※本稿は某SNSに2021年6月8日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

佐々木健一『美学への招待』読了。

日本の美学者による美学の入門書。

『美学』というのは厳密にいえば「芸術哲学」でも「美術論」でもない。それらは美学の範疇に触れるものだが、必ずしもアートを対象にしているわけではない。

更に言うならば「美意識について」や「美しいものの学」という意味とも微妙に違っている。

そもそも「美学」という学問を提唱し始めたのは18世紀ドイツの哲学者であるA・G・バウムガルデンだと言われている。

彼の著した大著『美学』はラテン語で『Aesthetica(感性学=美学)』というタイトルだった。これは芸術も対象にしてはいるものの、それのみを追求するものでない事はタイトルからもわかる。

『美学』の序論でバウムガルデンは「美学」を「美学(自由な技術の理論、下位認識論、美しく思惟することの技術、理性類似者の技術)は感性的認識の学である」と定義している(ちなみにこの一文に注釈が8項目入り、この一文だけで最終的に3頁にも及ぶ内容になっている)。

つまり「美学」はもともと「感性の学」として出発し、芸術と美と感性の三者についての哲学的考察を行う学として作られたものであったのだという。

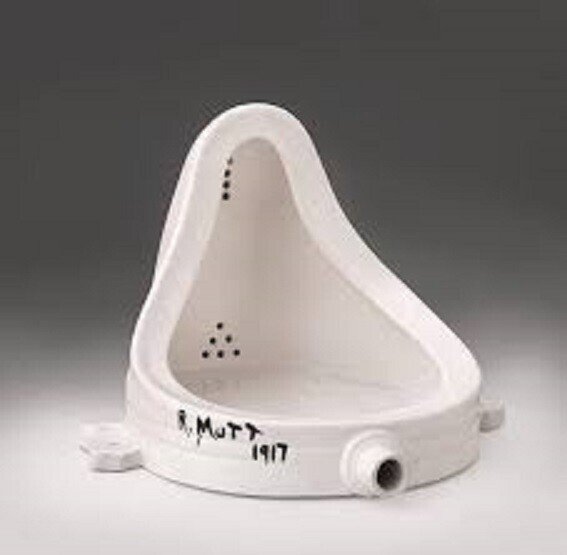

だがこの定義は近代に入って「美しくない作品」さえも芸術の範疇に入る事になり始め、現代に入ってから「感性」ではなく「知性」によってしか理解できない芸術さえも成立するに至って、崩壊してしまった。

例えば「美しくない芸術」であり、現代アートの幕開け的な象徴的事件としてよく芸術評論に取り上げられる作品は何と言ってもデュシャン『泉』などのレディメイドだが、あの便器を見てさえ「美しい」等と「見た目」の話をするような人が「わかってない」のは、現代アートを知る人からすれば常識であろう。レディメイドは何と言っても観念的な作品なのだから。

このことからも、20世紀に入ってから「感性の学―美の学―芸術の学」というバウムガルデンの同心円的三者構造は崩壊してしまったというのがわかるというものだろう。

因みに、前から言い続けているが、日本の一般的な「芸術」や「美術」に関するリテラシーはバウムガルデンの時代でずっと足踏みを続けている。

美学の問題はそれだけではなく、現代では「美しさ」という基準も拡大しすぎてしまっているという事が言える。

近代美学論で言えば美的概念は非常に固定的な基準があって美とか優美、崇高、悲劇的、喜劇的、美醜などがあるが、現代美学ではそれが近代美学の範疇を含んだうえで無数の形容詞があげられるようになっている。

陰気な、厳粛な、悲しい、切ない、激しい、堅苦しい、統一感のある、調和した、バラバラの、混沌とした、エレガントな、どぎつい、卑俗な、驚くべき……等々。

しかも、このリストは固定されたものではなく、開かれたものであると言えるだろう。現代アートは従来の古典的な美的範疇が適応できない作品も多い。

では、いったい現代において「芸術」とは何なのか?どうあるべきなのか?

「美しい」という基準はどう捉えればいいのか?

……そういった現代における芸術的なもの、美的なものを問題とするのが、現代美学の問題となってきているようである。

本書は、そんな現代美学を「なるべく専門用語を使わずに説明する」入門書である。

なぜ本書では専門用語を排する方向で書かれたのか。

専門用語は「必要ない」という事ではなく、それを学ぶには一定以上、理解し記憶する努力が必要となる。

だからこそ専門用語を多用した内容としては「入門」としてはハードルが高いので、まず我々の身近な所からテーマを挙げて現代美学的な問題を説明していくというスタンスで、読者に「学ばせる」のではなく、美学のニュアンスを伝え、興味を持ってもらい、美学へと導いていくまさに「招待」としての入門書を意図したのが、本書のスタイルとなっているのである。

著者のこのスタンスが入門書としての本書を非常に魅力的なものとしているのである。

例えば本書では「身体性」と芸術について論じている章がある。

著者は1998年に発表されたヴォルフガング・ヴェルシュの「スポーツ――美学の観点から、さらには芸術として?」という論考の内容を挙げてこの問題について説明している。

ヴェルシュはスポーツがどれだけ芸術の基準と合致するか様々な点を挙げている。

例えば、スポーツは「作品」として造形的なものを残す事はないが、それはパフォーマンス型の芸術(演劇、音楽、舞踏)として考えれば全く別物とも言えないだろう。

またスポーツは芸術と同じく象徴的であり現実とは一線を画した独自の世界観を持っているし、一定の様式や型(ルール)を持っている。

それは演劇と同じく観客によって鑑賞され、美的な優劣を判定されるものまでも存在している(体操やスケートを考えてみれば良いだろう)。

ヴェルシュのこの論考の結論は「スポーツを芸術の範疇に入れるべきだ」というのではなく、スポーツが"アート"的なものであっても大衆の興味に根差したものであり、それに対して本来の芸術はハイ・アートに象徴されるエリート主義的にハードルが高く難解であるべきだ、といったような穏健的なものであった――というものだ。

この論文については、発表した国際美学会議の場では長老たちから随分と批判を浴びたそうだが、これはこれで「現代の"一般感覚的な芸術"とは?」という問題を考えさせられる。

西洋の伝統的な身体観からすれば、人間は「身体と精神」が合わさってできているとされ――これはアリストテレスから続く西洋的な物質観「素材と形(質量と形相)」の見方を反映して――身体は単なる「物質」であり、精神より肉体は劣等なものであるという見方があった。

だからこそダンスやパフォーマンスなど身体を直接扱うものは「芸術」の範疇から外す見方が強かった。

本書によれば、それが最近になって舞踏やダンスが「身体の芸術」という言い方をされて評価されるようになったという。

このように考えれば「芸術と身体」というものが新たに美学的なテーマとして挙げる事ができる。

このように本書では美学の問題を我々の身近な場所から考える事で、アクチュアルに「現代美学」を見るための様々な具体的方法を提示していて興味深い。

現代において芸術はもはや定義が拡大しすぎて単純に「美しいもの」とも「綺麗なもの」とも言えなくなってしまった所に様々な問題が生じているのだ。

だからといって、じゃあもう芸術など必要ないのかという事にはならない。実際、現代も芸術は生きている。

では、現代芸術はどのような形で生き残っているのか。

その生のかたちを探るのも美学の役目であろうし、それが将来的にどうなっていくのかというビジョンを示すのも現代美学の役目となるのだろう。

◆◆◆

ちなみに以下余談となるのだが、――ぼくは美学に関しては応用編的な本は今まで何冊か読んではいるのだが、入門書的なものは今回初めて読んだので、非常に面白かった。

やはりこのまま『美学』に関してはもうちょっと突っ込んで勉強してみてもいいかもしれない。

自分の蔵書を調べてみたら木幡順三の『美と芸術の論理』という美学入門書があった。三浦つとむの『認識と芸術の理論』も美学に関連している。ジンメルの『芸術哲学』もいいかもしれない。

バウムガルデンの影響だろうが、ざっと見てみると、近代美学についてはやはり芸術に関連付けて考える論考が多いようだ。

では「美学」と「芸術哲学」とはどう違うのか?同じではないのか?という反論に対してバウムガルデンは「我々の学はそれらより一層広い領域にわたる」等々と答えている(こういう厳密性がバウムガルデンの面白い所だ)。「美しいもの」だけでなく「美しさ」そのもの、その「感性」について問うているようなのだ。

実際、エーコの『開かれた作品』は美学を取り扱っているが、芸術だけではなく、広く「作品」というものについて共通する事について考察していて、それには例えばテレビ番組についても当てはめているのである。

そういった広く「美」について、広く「芸術」について、広く「感性」について……といったように広範な対象に当てはまる理論を打ち立てるのが美学というものなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?