ハートランドの遙かなる日々 第18章 チューリヒ生活

まだ日の上がり切らない早朝、ユッテとアフラは護衛がいない事を確認し、ホテルの玄関から大通りへと歩み出した。

石畳の道に背の高い欧風の建物が並ぶ町並みは、まだ薄暗くひっそりとした佇まいを見せている。

因みに既に靴を交換し、以前とは互いに違う靴を履いていた。

「たまには通りを歩くのもいいわね。それに、この靴なら外でもコットを引き摺らなくてとてもいいわ。交換して貰えて良かった」

ユッテは時折欠伸をしながらアフラに手を引かれ、暗い道を歩いて行く。

アフラは時折立ち止まり、周囲に殆ど人もいないひっそりとした町並みを見回した。

「そう言えばここは一人歩きしたら危ないって言われていたわ。危ない人がいるのかしら」

「この時間なら人もあまりいないから大丈夫よ」

そう言って二人はエーテンバッハ教会まで、店の並ぶ大通りを歩いて行った。

エーテンバッハ教会の礼拝堂へ入ると、高い天井に響く聖歌隊の声がハーモニーとなって耳朶を包んだ。それは朝の教会の神聖な雰囲気とも調和してとても神々しい。

(キレイだわ)

ユッテが囁くと、アフラはニッコリと笑顔で頷き、参列席の一番後ろの席へと促し、共に席に座った。

聖歌を歌う中にはフィオナの姿もあった。心が洗われるような透明で美しい声をしている。

聖歌が歌われるのは、早朝ミサが行われる前だった。修道女達は夜明け前から聖書の唱和と観想をし、コーラスの練習を始め、順次人が増えて多くの聖歌が歌われる。その聖歌を聞かせようと、アフラは早起きして眠たがるユッテを連れて来たのだ。

聖歌が終わると、司祭がやって来て早朝ミサが始まった。

二人はそのままミサにも参列して、聖体拝領のパンを貰った。

その後二人はアフラの泊まる宿泊棟へ行き、待合室で朝食を食べた。

さっき貰った聖体拝領のパンがあるのと、飛び入りのユッテの分もおかずを出して貰えたので、二人揃って食べることが出来た。

そこへ副院長がやって来た。

「お早うございます、お二人とも」

「おはようございます」

アフラは椅子から立ち上がって挨拶を返した。

「今日は早朝のミサへのご参列、有り難うございました」

「頑張って早起きしました」

ユッテはそう言って微笑んだ。

「一つ良い知らせがあって来ました」

「良い知らせ?」

「一週間後にエックハルト先生が近くの修道院に来て講義をされるそうです。ヴィンテルトゥールのトエス修道院という、ここから北へ馬車で二時間ばかりの場所ですが、馬車さえ都合が付けばすぐ行けると思います。受講されますか?」

「わあホントですか! 是非行きたいですが、馬車があるかしら?」

ユッテは胸を張って言った。

「私の馬車があるじゃない」

「そんな、ユッテさんお忙しいのに、そこまで私に付き合って下さっていいんですか?」

「いいの、いいの。二週間ここの学生をする許可はもらって来たわ。一緒に行きましょう?」

「わあ。ユッテさんありがとう。イャッホウ! じゃあ、またエックハルト先生の講義が聴けるのねー。夢みたい! ヒャッホウ!」

アフラは小躍りをして喜んだ。ユッテと副院長はその喜びぶりに少し圧倒されつつ笑った。

そこへフィオナがやって来て、アフラを見て言った。

「こら、無断外泊ー。加えて朝帰り!」

「ご、ごめんなさい」

アフラは急にしぼんだように謝った。昨日急に泊まることになってしまったので、謝るよりない。

「他の人なら懺悔室ものですよー」

と、フィオナは脅かして来るので、アフラはさらに謝った。

「ごめんなさい。ごめんなさい。回数なら何回でも謝りますから許して下さい」

朝食を食べていたユッテも立ち上がって言った。

「アフラは私が宿に引き留めたの。私のせいです。規則違反でしたらご免なさい」

「まあ、外の逗留者なら規則外です。でも今は仮入学の学生だと聞きましたよー。学生にはいろいろ規則があるんですよー」

副院長が言った。

「まだ規則の説明はしてなかったですわ」

そう聞くとフィオナは勢いを落とした。

「副院長が言ってないようでしたら、まだ免除のようですねー」

「よかったー」

アフラは心からほっとしたように息を吐いた。そして思い出して言った。

「ところで、フィオナさん、歌がとてもお上手なんですね」

その言葉には副院長が答えた。

「そうなの。この子はウチの期待のホープなのよ」

フィオナは少し気まずそうに笑った。

「私の声通らないから、判らないでしょう?」

「判りますよ。主旋律ですし。とても綺麗で上手でした」

「そう? 自分では皆と一緒の声になってしまって聞こえないの」

「聞こえなくてもあんなに綺麗なハーモニーになるんですから、不思議ですね」

アフラがそう言うと、副院長が感心したように言った。

「そうね。毎朝の練習の成果ね」

フィオナは気恥ずかしげに洗濯物を畳み始め、思い出すように言った。

「でも……エリーザベト様の結婚式で歌っていた方の声を聴いて、私、まだまだだと思いました。歌って誤魔化しようがなく、心が全て出ますから。本当に透き通るような綺麗な声でした……」

「あの時は確か、クヌフウタさん?」

ユッテがそう言うと、フィオナは飛び付くように言った。

「あの方をご存知?」

「ええ。クヌフウタさんは私の語学の先生で、ボヘミアのフランチェスコ派のシスターなんです」

「まあ、あの方に教われるなんて。私ならあの方に歌を教わりたいです。今、あの方の歌声を目標にしているんですよ」

副院長が笑顔で言った。

「それは練習の励みになって良かったこと」

ユッテが聞いた。

「皆さん朝は何時に起きられるんですか?」

副院長は言った。

「朝は三時に起きて、皆で詩編を読み上げます。聖歌隊の方は一時からやってますね」

「一時! ぐっすり寝てる頃です!」

「ミサが終わる今頃にまた眠くなって来て、どこかで居眠りしてる人もいるでしょうねー」

そう言ってフィオナは笑い、そして畳んだ洗濯物を持って副院長と二人で何処かへ出て行った。

「フィオナは朝から歌も歌うし、炊事、洗濯、掃除もして、とても働き者なんです」

アフラはフィオナを絶賛した。

「さっきの眠くなってくる人って、私だわ」

ユッテは朝食でお腹が落ち着くと、もう眠そうにしていた。

「私の部屋に行きます?」

アフラの部屋のベッドに座ると、すぐにユッテはそのまま横倒れになってしまう。

「いいお洋服がシワシワになりますよ」

と、アフラはスモック着を取り出し、うつらうつらするユッテをセシリアの要領で着替えさせた。

再びベッドに横倒れになると、ユッテはそのままあっと言う間に眠ってしまった。アフラはその間に部屋を出て、糸紬ぎの手伝いをすることにした。

その日、アルノルトは再び特急馬車に乗って、遙々チューリヒまでやって来た。駅舎を降りてエーテンバッハ教会まで歩いて来たアルノルトは、まずアフラの泊まる宿泊棟を訪れた。誰もいないので「すいません」と大きな声を掛けると、奥で掃除をしていたフィオナが顔を出した。

「こんにちは。どちら様かしらー?」

「アルノルトと言います。こちらにアフラという娘が泊まっていると思うのですが」

「アフラさんのお知り合い?」

「兄です」

「お兄さん! 良かった。今日は部屋にいるはずよー」

「今日は? よくいないんですか?」

「そうね。昨日はご学友の所に泊めて頂いてたようで、初日のもきっとそうね」

「アフラの奴、怪我の養生に来てるのに出歩くなんて。色々お世話をお掛けしてます」

「いえいえ、とても楽しくやっていますよー。二階は男子禁制ですので、お呼びして来ますね」

待ち合い室でしばしの間待つと、フィオナが引き連れて来たのはユッテだった。

「あれ? 何で君が?」

「お兄さん。ご機嫌よう」

ユッテは何かいつもと様子が違って、フィオナの影に隠れるように遠くから言って来た。

服装も何時になく地味なスモック着で、印象が教会の人っぽい。

「お兄さんじゃなくて、アルノルトと呼んでくれって言ったろ。アフラは?」

「アルノルト……」

「うん?」

「でいいのね」

「ああ」

「私もユッテでいいわ」

「ユッテ? その服、案外似合ってるね」

「ありがとう」

ユッテの顔はパッと明るくなって、フィオナの影から出て来た。

「で、アフラは何処に?」

「私、眠ってしまって、気が付いたらもういなかったの」

「じゃあ、何処かほっつき歩いてるんだ……」

「そうね。でもきっと、講義に出てるか、糸紡ぎじゃないかしら」

「それは何処だい?」

「一緒に探しましょう。案内するわ」

ユッテはアルノルトを先導して、エーテンバッハ教会の中を歩いて行く。

「王女様に案内をさせるなんて悪いかな?」

「今私は仮とは言え、ここの学生なのよ。アフラもだけど」

「アフラも? じゃあご学友って君かあ」

「そうよ。とても勉強熱心な子ね」

「アフラが?」

「ええ。もっと良い環境で勉強させた方が伸びると思うわ」

「ウチは田舎だからな。仕方ないさ」

「しばらくここで勉強してもいいんじゃないかしら。偉い先生にも気に入られて入学を許されたようだし」

「アフラが?」

「そうよ。アフラの事あまり知らないのね」

そう言われてアルノルトは少し腹が立った。昨日来たような王族に妹の何が判るのかと。

しかし、女友達であるユッテからだけ見えている最近の面もある。聞かされる話はアフラの意外な成長を思わざるを得ない。

そして、もう一つの心配があった。王子との関わりだが、ユッテはそれから守ってくれたのに違いなかった。

「アフラを連れて行かせないよう、守っていてくれたのか。王子から」

「そうだったけど、もうそれは無くなったわ」

「無くなった?」

「婚約が確定したから」

「それはめでたい」

「泣いてたわ。私もだけど」

「君も?」

「私も、婚約が決まったの」

「えっ! めでたい……のかな?」

「哀れんで欲しいわ。早過ぎだもの」

「だよねえ」

ユッテは少しだけ涙ぐんだように見えた。

「ねえ。今日少し付き合ってよ。丁度いろいろイベントがあるの」

「アフラを連れ戻しに来たんだ。今日の帰りの便で間に合うなら帰りたいんだ」

「それは無茶ね。アフラにも予定があるわ。明日がお医者に診て貰う日だし。それに、もう兄様の事も心配いらないでしょう?」

「うん。でも泊まるとお金が飛ぶからね」

「ウチに泊まればいいわ。お金はいらないわよ」

「王女と同室なんて、身の置き場が無いよ!」

「部屋は余ってるし、アフラと一緒に泊まればいいのよ。タルト作りを習うにもいいし。今日はタルト作りをホテルのシェフに習うのよ。食べ放題だから是非来て頂戴」

「今日中に帰りたいんだ」

「無理ね。まず絶対アフラはこっちに来るって言うわ」

「確かにそうかも。しかし王族の部屋に?」

ユッテは振り返ってスカートを両手で摘まみ、アルノルトに礼を取った。

「あなたを招待します。そう言えば来てくれる?」

「まあアフラと話してから決めるよ」

「ならもう決まりね」

「そうなのか」

笑ったユッテは七面鳥を追い立てつつ先を歩いた。七面鳥は今日はあまり逃げずに立ち止まった。ユッテは静かに手を伸ばした。

「触れた! よしよし」

七面鳥は撫でるとすぐに逃げて行った。

「七面鳥がいるのか。馬もいるし、いろいろ凄い教会だな」

「素晴らしいと言って。エリーザベト様が作ったんですもの」

歩を進めたユッテは糸紡ぎの建物の赤く高い屋根を前にして、立ち止まった。

「ここよ。アフラーっ」

ユッテは窓からアフラを呼んだ。すると窓から顔を出した女工達が声のリレーをして、その奥から「ハーイ」とアフラの声が返って来た。

アルノルトもその建物に向かって声を上げた。

「アフラー。いるのか?」

「アル兄! どうしてここに?」

アフラは窓から顔を出した。

「お前を迎えに来たんだ」

「迎えにってまだ早いでしょう。二週間はあと一週間あるわ」

「王子に連れて行かれる危険があるからな」

「それなら大丈夫になったとユッテさんが」

「今聞いた。でも帰ろう」

「嫌。いろいろ約束があるわ」

「約束って?」

「お医者さんと、糸紬ぎと、タルト作りと、講義の宿題。あとエックハルト先生の講義と、馬のお散歩と、聖書全読破も」

「いろいろ有り過ぎだろ。養生中じゃなかったのか」

「もう毎日充実なの。絶対帰らないわ! 二週間の約束だもの。延長したいくらいだわ」

「言った通りになった」

アルノルトはユッテに手を小さく広げて言った。

「でしょう?」

ユッテはしてやったりと笑った。

アルノルトはその場に座り込んだ。

「ふう。せっかく遠い道を来たのに全くの徒労だったとは。一気に力が抜けたよ。それにお腹が空いたよ」

「あら可哀想。そろそろお昼ねアフラ」

「じゃあ執務室でご飯にしましょう」

アフラは紡いだ糸を修道女に引き渡し、建物から出て来た。そして三人はエーテンバッハ教会の執務室へ向かった。アフラが鍵を取り出して執務室を開けると、アルノルトが驚いた。

「待て。いいのか? どうしてここの鍵をアフラが持ってるんだ」

「エリーザベト様にお昼はここを自由に使っていいと許可を戴いたのよ。ユッテさんの為もあるのだけど」

「ハァー。流石はエリーゼ様だ」

「いつもお昼ご飯をここで頂いてるの。でも、兄さんの分はあるかしら」

「まあ、急に来たんじゃ難しいだろうね」

「一応聞いてみましょう?」

しばらくすると十二時の鐘が鳴り、料理人と給仕が執務室へ二人分の料理を届けてくれた。

ユッテが料理人に言った。

「今日はもう一人お客が入ったの……」

料理人は残念そうに言った。

「この時間に合わせて作るので、急には無理ですね。スープくらいなら何とかなりますが」

「じゃあ、スープだけでも。あと皿を二つ頂戴」

「畏まりました」

アルノルトはお腹をさすりながら言った。

「スープだけでも助かるよ」

給仕が追加の皿を持ってくると、ユッテはそこに自分のパンを半分入れて、「これをどうぞ」とアルノルトへ渡した。

「あ、ありがとう。これは助かるよ」

そしてユッテはもう一つの皿に、せっせと自分の料理を取り分けて入れ始める。

「私のも入れます」

アフラもそこに料理を入れて、一皿分を盛り付けた。

「どうぞ。兄さん」

「いいのかい? 悪いね、二人とも」

「いいえ。これくらいしか出来ないけど」

「王女様には恐悦至極ですって言うべきかな」

「恐悦しないで。アルノルトはそのままでいて。アフラも敬語使わないでいいのよ。王女なんて権威を楯に振りかざすだけの厄介者でしょう?」

「そこまで自分を卑下しなくても……」

「こんな厄介者でも気後れ無く接してくれるのは、あなた達くらいだわ。感謝してるの」

ユッテは何時になく沈痛な表情だ。

誤魔化すようにユッテは食前の祈りの言葉を唱え、共にお祈りをしてから三人は食事を食べ始めた。

食べながらユッテは言った。

「さっきのタルト作りの話、タルトが本当に食べ切れないくらいあるから、是非食べに来て」

「そうよ、兄さん。お腹いっぱいになるわ」

「三時のおやつの時間だからすぐよ。時間を少しだけ早めようかしら」

「わかったよ。もう腹をくくるよ。宿の件は頼ってもいいのかな?」

「もちろん。アフラも一緒に泊まる?」

「兄さんも一緒? ご迷惑でなければ……」

「沢山の方が楽しいわ」

「兄共々、お世話になります」

「そんな畏まらないで。それで、アフラはあと一週間、ここにいていいのね」

「ああ。連れ帰る理由も無くなったようだし。医者の事もあるし、予定通りでいいよ。帰りはアフラ一人だけどな」

「よかったあ。延長してもいい?」

「それは父さんに手紙で聞いてみればいい。往復する日数はあるはずだ」

「そうする。エックハルト先生の授業が最終日だもの。一日は延長しなくちゃ」

「私ももっとここで勉強していたいわ。そして誰かのお迎えが来て、ウーリに帰って、牧場を駆け回りたかった。そう、私はアフラになりたかった。私こそウーリに連れて帰って欲しいくらいだわ」

「それは……無茶な相談だな」

「そうね。無茶を言ってみただけ。私が帰るのは、王家の城、そして嫁入りの準備だわ」

「婚約が決まったんですか? あのハンサムな人?」

「そう、ベンケルね」

「おめでとうございます」

「お、おい」

アルノルトはアフラを止めるが、ユッテは構わないようだ。

「ありがとう。顔も器量も悪い人ではないわ。それが救いね。それに既に公爵以上の位だもの」

「公爵以上って何?……まるで敵わないや」

「そんな事ないわよ?」

「そうかい?」

「いい所は人それぞれだもの」

「でも王や王子を上手く説得してくれる人がいなくなるのか。僕には残念だよ」

「残念がってくれるのね」

「結婚式は出ないよ。懲りたからね。アフラもな」

「えーっ。そんな勝手に決めるなんて酷い」

「ふふ。でもまあそうね。来ない方が身のためかも。兄さんにまたプロポーズされたら困るでしょう?」

「プロポーズされたのか!」

アルノルトの驚きは血の気が引く程だった。アフラが苦笑いして言った。

「ものすごく遠回しな言い方だったし、冗談にしておいて貰ったの」

「そういう事だと、危険はまだまだありそうだな」

「兄様にも分別はあるわ」

「どうだかね」

「一応兄だから、悪くは言わないで」

「そうか。言いたい事はいろいろあるけど口を慎むことにしよう」

「あら、言いたいのなら一度は言って貰った方がいいかしら? 後でムカムカされるよりは」

「君もそういう所は、殊勝でいいね」

「どういう所?」

「矛盾をしっかり受け止められる、それでそれを無理しないでやり過ごす方法を知っている」

「そうかしら?」

「そうさ。君がいなければ、イサベラお嬢さんももっと翻弄されて大変だった。感謝してると思うよ。これからもよろしく頼むよ」

そう言うとユッテは動きを止めて、下を向いて何か考え込んでしまった。

「ユッテさん?」

「何でもないの。その事ね、よろしく頼まれておくわ」

ユッテの表情は笑いながら、少し泣いているようにも見えた。

午後になるとアフラとユッテ、そしてアルノルトも一緒に加わって、一般用の聖書の講義を受けた。そこでしっかりと手を挙げて質問をするアフラを見て、アルノルトは妹の成長を見る思いがする。講師に気に入られているのは嘘ではないようだった。

一番驚いたのはその時にラテン語の聖書の一節をアフラが読んだ事だ。

「アフラ、ラテン語が読めるのか!」

「うん。少しだけ。先生やユッテさんに教えて貰ったから」

「驚いたな。オレは無駄足だったが、アフラはここに来て無駄じゃなかった」

「兄さんも少しここで勉強すれば?」

「良い考えね」

講義中にそう喋っていると、講師である牧師に静かにと注意された。

そうして講義が終わると三人は宿泊棟へ行って泊まりの準備をし、今日こそはフィオナに外泊の許可をしっかりと貰った。

ホテルの部屋に到着すると、ユッテはスモック着からドレスアップした服に着替えつつ、セシリアとロザーナに指示をしてアルノルトの部屋を作った。

ユッテの部屋は女中や護衛騎士が一緒に泊まれるように、幾つもの続き部屋が連なる構造をしている。アルノルトの部屋はベッドの無い客間だったが、後でベッドを入れてくれるとの事だった。

取りあえず部屋の隅に荷物を置き、アルノルトは気を落ち着け、ベッドを整えるロザーナに礼を言った。

「ありがとう。一日お世話になります」

「どう致しまして。兄妹で似ていること」

「じゃあ、タルトに行きましょうか」

ユッテがそう言うと、アフラは手を挙げて喜んだ。

「待ってました」

ユッテはロザーナにタルトの注文と、見学の依頼をし、すぐにやって来た給仕の案内で、厨房へ降りて行った。もちろんアフラやアルノルトも一緒だ。

コック長はユッテが来ると、昨日の態度が嘘のように礼儀正しく愛想良く言った。

「ようこそいらっしゃいました。本日は特別に体験プログラムを組みました。お楽しみ戴けましたら幸いです」

「ありがとう。とても楽しみです」

ユッテがそう言うと、コック長はタルト作りを指導するタルト職人を紹介した。少し太った骨太な男性と、助手らしき若者の二人だった。

タルト職人はまず、生地を練る方法から指導を始めた。アフラは進んで生地を練るが、ユッテは手や服が汚れるのであまり乗り気で無く、後で店が怒られないためにも作業はしない事になり、代わりにアルノルトが生地練りをする事になった。

指導していたタルト職人が言った。

「少年、腰が入ってていいな」

「こうですか?」

「そうだ。見込みがある」

「兄さんいいなぁ、褒められて」

「お嬢ちゃんはもっと腰入れて」

「ハイ!」

ユッテはセシリアと少し離れた所に座り、それを見て笑っていた。

生地が練り上がると、タルト職人の動作を真似て生地を延ばし、型紙に入れて形を整える。一連の作業を終えた所で、タルト生地を焼いたものが運ばれて来た。

「これを釜に入れて焼くとこうなります。焼いていると時間がかかるのでね」

そこからはカスタードクリームとチーズクリーム作りをし、それが練り上がるとタルト生地に盛りつけて行く。アルノルトはフルーツタルトを作り、タルト生地にカスタードクリーム、その上にシロップ漬けのフルーツを薄く切って並べて乗せていくとそれでもう出来上がりだ。

「出来たぞ」

「もう? 私まだー」

アフラが作っていたチーズタルトは、生地にクリーム状にしたチーズを綺麗に敷いてから、もう一度釜に入れて焼く。

平らな木のスコップのようなもので生地を焼き釜へ入れると、あとは焼き加減の良い所で取り出すのを待つ事になるが——。

「焼き時間だが、釜は熱が一定じゃなくて、取り出すタイミングが一番難しいんだ。途中に扉を開けると焼きムラが出るし、出来れば一回で決めたい。これは経験が必要だな」

タルト職人はそう言って、片付けや他の作業へ行ってしまったが、アフラは焼き釜を見つめたまま動かず待っていた。アルノルトはすぐに待ち切れなくなって言った。

「アフラ、ずっとそのまま待ってるつもりか」

「焼きすぎたら焦げちゃうもの。気を付けてないと」

「蓋が閉まってたらどれくらい焼けたか見えないだろう」

「心の目で見るのよ」

「出来るのか?」

「多分。だって職人さんもそうするしかないじゃない?」

「経験って言ってたから違うと思うぞ」

「そろそろかも?」

「まじ? 開けて見る?」

アルノルトが扉を開けようとしていると職人の助手が来て止めた。

「さわるな! 火傷するぞ!」

「はい。スイマセン」

助手はそう言いつつも、釜の側面を触りつつ言った。

「でも、そろそろかな」

「私、当たってた? あそこ触って判るのね」

助手が手を挙げて合図すると、タルト職人がやって来て、やはり側面の温度を触って確かめ、焼き釜の扉を開けた。すると香ばしい匂いがあたりに漂った。

「いい匂い」

アフラが言うと、皆で鼻をクンクンと鳴らした。

「良い香りね」

「いいチーズの匂い」

タルトを取り出すと、丁度いい焼き色だった。

「うん! ちょうどいい焼き加減だ」

職人はそれを皿に載せて言った。

「これで完成だ」

タルト職人のお墨付きを貰うと、アフラとアルノルトはハイタッチをした。続いてアフラはにユッテにもハイタッチをする。

出来上がったタルトは給仕の手でユッテの部屋へ運ばれ、三人で早速試食会である。

「いっただきまーす」

早々と食べようとするアフラをアルノルトが止めた。

「待て待て。順番がある。どうぞお姫様。我々が作りました」

「ええ。じゃあ戴きます」

ユッテが一口食べると、アフラもすぐに一囓りし、続いて大きく頬張った。

「美味しいわ。けど何かの味が足りないような」

「でも美味ふぃい」

アルノルトも一口食べてみた。すると確かに何かの味が足りない。

「ホント、何かが足りないや。卵かな?」

「きっと卵ね。あと香料が足りないかも」

「そこは秘密のレシピなんですねきっと」

「まあ取りあえず、お腹いっぱいになれそうだ」

そうして次々と大皿のタルトを食べていると、来客があった。

セシリアが扉を開くと、そこにはルードルフ王子がいた。

呼ばれたユッテは玄関通路で驚きの声を上げた。

「兄様! どうしてここに?」

「ちょっと寄ってみた。アフラもいるんだろう?」

「来ないで。もう諦めたんじゃないの?」

「おやつ時に話しするくらいは大事ないだろう」

「今日は他にお客様がいるの。帰って!」

「少しだけだ。話をさせてくれ」

「お別れに来たの? それだけって約束してくれればいいわ」

「ああ」

そう言って通路で騒いでいると、アルノルトが部屋から出て来た。

「王子か!」

アルノルトはユッテを庇うように手を広げ、仁王立ちになった。十五歳と十三歳では身長差が意外にあって圧迫感がある。

「なんだお前は」

ユッテはアルノルトを見上げて「お兄さん」と呟いた。

アルノルトはユッテに一度頷いてから王子に向き直った。

「アフラをどうするつもりだ」

「お兄さんって何だ? 余を誰だと思っている」

「ユッテのお兄さん?」

「え?」

ルードルフ王子は目を丸くしている。

「違うのかい?」

「いやそうだが、ユッテとどういう関係だ」

「どうって、どう?」

そうユッテに聞くと、

「もう楽しい仲間ね」と笑った。

「楽しい仲間だそうだ」

とアルノルトは何故か誇らしげに笑った。

「道化か。いいから退け」

「嫌だ」

ルードルフ王子はいきなりアルノルトを突き飛ばした。

すると、倒れた弾みに通路に幾つも置いてあった縦に長い壺に当たり、それは派手に砕けた。

「あーっ! 割っちゃった」

アフラが部屋から出て来て兄とその壺を見下ろしている。驚いた護衛達もやって来て周囲を取り巻いた。

「兄さん、高そうよこれ」

ルードルフ王子はアルノルトを助け起こすアフラを見て漸く悟った。

「イテテ、王子に突き飛ばされたんだ」

アルノルトが起きると、アフラが王子に気が付いて言った。

「私の兄に乱暴な事しないで下さい」

「そなたの兄だったか」

そう言っている内に、護衛達はアルノルトを後ろ手にして拘束した。

「えっ。ちょっと。王子に突き飛ばされたのはこっちだって」

アルノルトが抵抗するとますます拘束が強くなり、広間の奥へと連れて行かれた。

「ちょっと来い」

ルードルフ王子はアフラの手を引き、アフラと一緒に走って行こうとする。

「アフラ!」

アルノルトが止めようしてさらに暴れると、アフラは手を目の前に開いて言った。

「兄さん待ってて。大丈夫だから」

アフラは王子に手を引かれ、部屋を出て行った。その後をユッテが追った。

ルードルフ王子は護衛に部屋を借りるぞと言って隣の部屋へ行き、そのドアへと入って行った。

「兄様? 兄様!」

ユッテが続こうとすると、そのドアを閉めてしまい、鍵が掛けられたようで、もう開かなかった。ユッテはドアを何度も叩いた。

「もう!」

もう部屋の中を窺い知る事は出来ないが、何故か私の魂はアフラに心の目を預ける事が出来る。

ルードルフ王子はアフラを長椅子に座らせると、自身は歩き回って話をした。

「御父上に話しをした」

「言ったんですね」

「ああ。東国領の返上と、婚約解消だ」

ルードルフ王子はそう言ってから、しばらく何も言わず、窓の外を見ていた。

「東国領はこのままでは反乱になる。それは兄上に代われば防げるかと思った。でも、正直それは逃げだ。余は逃げ出したのだ。そのような重責から」

「でも、それは、大人の人がやった方が良い事もありますよ」

「そうだな。余もそう思う」

「それは、認められたんですか?」

「ああ。返上は認められた。一応国状を救う行為としてな」

「まあ。それはご立派過ぎ」

「そうだな」

ルードルフ王子は笑った。しかしとても寂しげな笑いだ。

「代わりに、さらに重責を負わされた」

「何ですか?」

「新たな領だ。今はそれしか言えない」

「ユッテさんと同じですね。そこまで言って秘密なんて」

アフラは項垂れた。

「王宮にはいろいろある。仕方ないだろう」

「ユッテさんと同じ事を言ってますよ?」

「そうか。兄妹で似てるようだ」

「ユッテさんはもっと可愛いです」

「ああそうだな。我が妹だからな」

「王子様も妹バカいいえ…‥妹贔屓なんですね」

「妹贔屓で何が悪い。そなたの兄も相当だろう」

「相当です。わざわざウーリから迎えに来たくらいです。それも一週間も早く」

「それは相当だな」

「でも大事な兄です。乱暴はしないで下さい」

「判っている。ユッテとも仲が良いようだったしな」

「よく喧嘩してますよ?」

「あのユッテとか?」

ルードルフ王子にはその方が驚きだった。似たもの同士だとユッテが言ったその理由に心が行き当たった。

「婚約解消の方だが、やはり出来なかった」

「駄目でしたか」

「家族で総反対だった」

「それは大変でしたね」

「そなたを后候補に仕立てて言ったのだが駄目だった」

「后候補! そんな大それたものに勝手に仕立てないで下さい」

「ユッテにはイサベラ嬢にしていればと怒られた」

「それはそうです。イサベラさんもそう悪く思ってはいなかったみたいですし」

「そうだったのか?」

「そうですよ」

「だとすると、道化は余の方だった」

「今からイサベラさんを后候補にしては?」

「もう無理だ」

「王子様なら多少の無理は押しの一手ですよ」

「もう手遅れなんだ」

ルードルフ王子の表情は暗く沈んだ。

「本当に私は愚か者だった。でも偶然の気持ちはどうにもならない。一体何処にその主がいて、どうすれば良かったというのだ……」

「愛の告白をしたらどうですか?」

「告白?」

「愛の告白をすれば、少し気持ちが動くかもしれませんよ?」

「今してみようか」

「はい」

ルードルフ王子は右手を小さく掲げて言った。

「天に誓い、余は愛します。アフラ・シュッペルを」

「ええ! ちょっと私にしないで下さい」

「そなたがしろって言ったんだろう」

「嫌ですねえ。イサベラさんにじゃないですか」

「余はそなたにしているのだ。ほら、そなたは余を愛さぬのだろう」

「無理言わないで下さい。絶対嘘です」

「余は嘘は言わんぞ」

そう聞いて、アフラは赤面する。

「婚約解消出来なかった人がそういう事言わないで下さい」

「誰もそう言うだろうな。余は失敗した。言う資格が無い。そして全てを失ったんだ」

そして王子は泣きそうな顔をした。

「そんな悲しそうな顔をしないで下さい」

「少しは哀れんでくれるか」

「この世の王子様を哀れむなんて、そんな人はいません」

王子はますます悲しい顔になった。

「領や名誉は得られても、余の一番の望みは得られなかった。それは悲しい事だ」

「望みって何ですか?」

「そなたは子供過ぎだな。もう叶うこともない事は言うまい。そなたと会うのもこれで最後だ」

「オーストリーに帰るんですか?」

「しばらくは戦後処理でフライブルクだ。戦争を終結させなければならない」

「お怪我しませんように」

「そなたもしっかり怪我を治して、元気でな。お守りにこれを渡しておこう」

王子は腕につけていた小さな腕輪を外し、アフラに渡した。

「これは?」

「身分の証となるものだ。これを見せれば医者のお代くらいは余の払いに出来るぞ」

「そんな大事なもの、いいんですか?」

「すぐにまた作らせるさ。お守りにはちょうど良いだろう」

王子はそう言ってアフラの腕にそれを着けた。

そして王子とアフラは握手をした。不意にルードルフ王子は跪き、その手にキスをした。

「騎士は叶わぬ恋に義を捧げて戦うと言われて来た。一度はそなたに捧げさせてくれ」

「え? どうすれば?」

「ただ許すと言ってくれればいい」

「許します」

「ありがとう。これで戦える」

そう言ってルードルフ王子は部屋を出て行った。

扉の前ではユッテが待ち構えていた。そして護衛に拘束されたアルノルトが廊下にいた。

「話は終了だ。別れの挨拶くらいだっただろう。兄は解放してやれ」

そう言ってルードルフ王子が足早に去って行くのを横目に、ユッテが部屋へ入って行き、アフラを保護した。

「大丈夫?」

すぐ後にアルノルトも飛び込んで来た。

「アフラ。変な事されなかったか?」

「うん、大丈夫。あっ…‥」

アルノルトはその様子を見て言った。

「何かあったか?」

「何でもない……」

アフラはそう言って苦笑いで手を擦った。

ユッテの部屋へ帰るとホテルの支配人がいて、セシリアが顔色を変えていた。

「ユッテ様。この壺は相当するようで、弁償になるとの事です」

「私は何もしてないわ。弁償なら兄様に言って」

支配人は揉み手しながら言った。

「はい。伺っております。王子様とそちらの男性が揉み合って壺を割ったとか。ですのでそちらの男性に持っていただくというお話になっております」

「待って! 兄様が押したんだから、全部兄様のせいじゃない?」

「何でもこうした場合は、王族を妨害した罪人が全額持ちになるそうです」

「罪人って、この人はもう解放されたのよ?」

「罪は免除されたようですが、慣例は慣例ですし、王子の護衛騎士の言った事に私は逆らえません」

アルノルトは恐る恐る聞いた。

「それは一体、幾らですか?」

「銀貨十枚です」

アルノルトは血相を変えた。

「銀貨二枚になりませんか。全財産でそれなんで……」

「うーん、残り八枚は両替商に言って分割支払いならそれでもいいですが……」

「高利貸し? そんな事……とても返せないよ」

アルノルトにはちゃんとした収入すら無い。利子が付けば大変な事になろう。

その隣でアフラが袋を出して言った。

「ここに銀貨四枚あります」

「おい。アフラ、どうしてそんなに持ってるんだ?」

「エリーザベト様に戴いたの。あとお父さんからの滞在費ね」

「それは助かるが、いいのか?」

「ええ。でもまだ四枚足りないのね」

ユッテは高らかに言った。

「残りは私が出すわ。それで解決ね」

アフラはユッテの方を伺って言う。

「いいんですか?」

「私の兄のせいだし、後できっちり請求してやるわ」

支配人は手を胸にして言った。

「それはそれは王女様、お話が早くて助かります。ではお預かり致します」

支配人はアルノルトとアフラから銀貨を回収し、セシリアからは宿代から一緒に請求する確約を取った。そして部屋を出て行こうとした所を——

「待って下さい」

アルノルトが支配人を呼び止めた。

「はい。何でしょう」

「その……全財産を持って行かれると、帰れなくなるんです。食うにも困るし。壺が古かった分くらいはオマケして貰えませんか」

「それは無理ですね。新しく買い換えますし、こちらは過失がありませんので」

「じゃあ、ここで働かせて貰えませんか。一週間でいいんです」

「当ホテルでですか?」

「何でもしますので、お願いします」

「あなたはうちのパティシエに見込みがあると言われていたようですし。今は人手不足です。いいでしょう」

「本当ですか!」

「但し使えなければ、すぐに辞めて戴きますよ」

「ハイ! 頑張ります!」

アルノルトはその日のうちから見習いとして働く事になり、初日は一通りの道案内の後は、ひたすら皿洗いをした。

ホテルの一階にはレストランもある。これが大変な盛況のようで、夜遅くまでかなりの枚数の皿を洗わねばならなかった。

幸いな事には仕事中の食事が付いたので、朝食さえ我慢すれば食事に困る事は無い。泊まる所もユッテと同室という気兼ねはあるが、何とか確保されていた。

アルノルトが仕事を終えてユッテの部屋へ帰って来ると、セシリアがドアを開けてくれた。

「遅くまで大変でしたね」

部屋の中はもう暗くなっていて、既に寝静まっているようだ。

「もう寝たのかな?」

「はい。お食事がまだでしたら、注文を取るよう言い付かっておりますが」

「夕食は出してくれるので、大丈夫です。ありがとう」

アルノルトが案内された部屋へ入ると、ソファーが端に押し詰められ、長椅子とスツールを集めて作った簡易なベッドが出来ていた。

「少し手狭ですが、寝台はご用意出来ております」

「十分です。ソファーも使っていいんですか?」

「ええ。この部屋にある物はご自由にどうぞ」

「働くと喉が渇いて、水は何処にあるんですか?」

「水差しをお持ちしますね」

セシリアは水を取りに隣室へ行った。

アルノルトは長く泊まるつもりが無かったので、手持ちの着替えが殆ど無く、鞄の中のものをソファーに広げて着替えの確認を始めた。

その中には紐付きのパンツもある。アフラの着用していたものとほぼ同じ形だ。

「そのパンツ……」

戻って来たセシリアはそれを見て言ったが、アルノルトが思わず手で隠したので、言った自分も恥ずかしくなって顔を赤らめた。

「ア、アフラさんのと同じですね」

「母さんのお手製なんです。紐で調整出来ればお古でも着れるからって」

「どこの店を探しても無いわけですね。今、その形を参考に特注して作っている所です」

「そうなんですか?」

「ユッテ様がお気に召されたようで」

「お姫様が? こんなの着るとは思わなかった」

「新鮮だったようです。それにアフラさんが似合っておられましたので」

「元々は男用なんですけどね。お姫様はそれなりに女性用にアレンジした特注品がいいと思います」

「水差しをこちらへ置いておきますね。この部屋は護衛騎士の休憩所でしたので、誰か間違って入って来たら、追い払って下さいね」

「王族の護衛騎士を追い払う? また危険な橋を渡る予感がしますよ」

「追い払えなければ、私を呼んでいただくか、そのまま過ごしていただくよりありませんが……」

「がんばってみます……水をありがとう」

アルノルトはセシリアの入れてくれた水を一杯飲み、荷物を確認し終えると、急に頭を抱えた。

「ああ、何という失敗を……」と呻いてしばし後悔に暮れた。着替えも物資も足りないが、もうお金が一銭も無い。

「おやすみなさいませ」

セシリアはそれをあまり見ないように苦笑いで部屋を出て行った。

アルノルトは諦めてベッドに入った。こんないい部屋に泊まれる事は良いのだが、護衛騎士が来そうな部屋は居心地が定まらない。

明日も朝早くから仕事がある。取り敢えず一週間仕事を頑張ってみよう。アフラが帰るのは一週間後なのでそれは丁度いい。父に手紙を出して、しばらく帰れない事を知らせよう。

そう考えながらアルノルトは目を閉じて眠りについた。

次の日の早朝、アルノルトは少し寝坊してセシリアに起こされた。

「おはよう御座います。アルノルト様? もうご予定の時間ですよ」

「わっ。セシリアさん、おはよう。起こしてくれてありがとう」

「朝食の用意が出来ております」

「食べる暇が無いけど、パンだけ一ついただいてもいいですか?」

アルノルトはセシリアにパンを貰い、それを頬張りつつ仕事場へ向かった。

急いで仕度部屋へ行くと、コック長が待ち構えていて、

「遅い! パンを頬張りながら来るな!」

と小言を言われた。

アルノルトはサイズの一回り大きめのボーイ服に着替えさせられ、朝から掃除に明け暮れた。

主に厨房とレストランの掃除をし、廊下や玄関を掃除すると、今度は皿洗いが待っている。時々コック長に呼ばれてルームサービスの料理を部屋へ運ぶ事もあった。

ほぼ間も無く働き続け、ようやくお昼を過ぎた頃に暇が出来、厨房裏の階段に座ってパンを囓りつつ休憩をしていると、アフラとユッテがやって来た。

「兄さん、お仕事どう?」

「お疲れのようね、アルノルト」

「ん、おう。案外忙しくて目が回りそうだ」

「その服、とてもお似合いね」

「これ? サイズが合わなくて腕を捲ってるよ」

近くにいたコック長が王女がやって来たので背筋を正して言った。

「これは王女様、ご機嫌麗しゅう。こらアルノルト、しっかりご挨拶しろ」

「こ、こんにちは」

アルノルトが無理矢理立たされて挨拶させられると、ユッテは言った。

「無理に挨拶しないでいいの。コック長さん。私はあなたの客よね。この人は私のお客。客の客は?」

コック長は少し考えて言った。

「客ですね」

「判れば今みたいな扱いはしないで」

「ですが、これも仕事を早く覚えて貰うため、意地悪などではありませんので」

ユッテはそんなコック長に言い聞かせるように言った。

「だいたいこの人が働いてるのは何のためか知ってる? 私の部屋に兄が無理に押し入ろうとするのを止めて、突き倒されて、その時に壺を割ったからよ。部屋に無許可に押し入る人を止めるのは、本来ならホテル側の仕事ではなくて? それに普通はこんな年の子なら、そこまでの金額は問われない。ホテルが被ってもいいのよ」

「仰る通りで……」

「王族の跡取りに立ち塞がるなんて、あなたに出来る? 壺を割ったのもこの人のせいじゃないのに、黙って被ったのよ。そんなご立派な人に変な事をさせたら、一生の恥と思ってくれていいわ」

アルノルトはユッテにそう言われると自分が失敗したと思っていた事が、そうでもないような救われた気持ちになった。

「持ち上げ過ぎだよユッテ、その辺にしてあげて」

アルノルトがそう言うと、コック長は再び姿勢を正し、礼を取った。

「判りました。こちらも丁重に遇しますので、この辺りでご容赦下さい」

「判ってくれれば結構よ」

コック長はその姿勢のまま言った。

「アルノルト、しばらく自由時間をあげよう。鐘八つだ」

鐘一つで十五分、足して二時間もある。

「そんなに!」

「お相手して差し上げるといい」

そう言ってコック長はウィンクし、厨房へ戻って行った。

アルノルトは呆気に取られたままだったが、少し嬉しい。

「お相手だって」

肩を竦めてアルノルトが言うと、アフラが笑った。

「良かったわね、休憩が増えて」

ユッテは心配そうに言った。

「嫌な事させられてない? あのコック長、顔がキツそうだもの」

「少し指導は厳しいけど、間違ったことは言わないよ。悪い人ではない」

「そう。良かった」

アフラが怖ず怖ずと聞いて来た。

「お仕事ではタルトを焼いたりしないの?」

「今のところそれは無いな。掃除とか皿洗いさ」

「私のお願いとしては、タルトを焼く秘訣を見て盗んできて欲しいわ」

「またタルトか。それは仕事だからどうも出来ないな」

「そんなあ。ちょっと盗み見して来てくれれば」

「機会があればな。さあ、この間にお父さんに手紙を書こうかな。しばらく帰れないからな」

すかさずアフラが言った。

「手紙ならもう書いて出したわ。お医者様が今日言ってた怪我の様子と、兄さんが帰れなくなったいきさつも書いたわ」

「医者に診て貰ったのか? どうだった?」

「うん。思ったよりいいって。もう少しで傷が塞がるそうよ」

「そうか良かった。なら手紙も急がなくていいかな。実は手紙を出すお金も無いんだ。ただ、出来れば迎えに来てくれないかな。二人分の馬車代までお金が貯まるか正直判らないし」

「私もあのお金、本当は教会に寄付するはずだったの。生徒にして貰った分は寄付するものなんですって」

ユッテが思い出したように言った。

「私もまだ寄付してないわ。あとでセシリアに言っておかなくちゃ。何ならアフラの分も寄付しておくけど?」

「それは出来ません。教会への寄付ですから、神様を誤魔化しちゃう事になりますから」

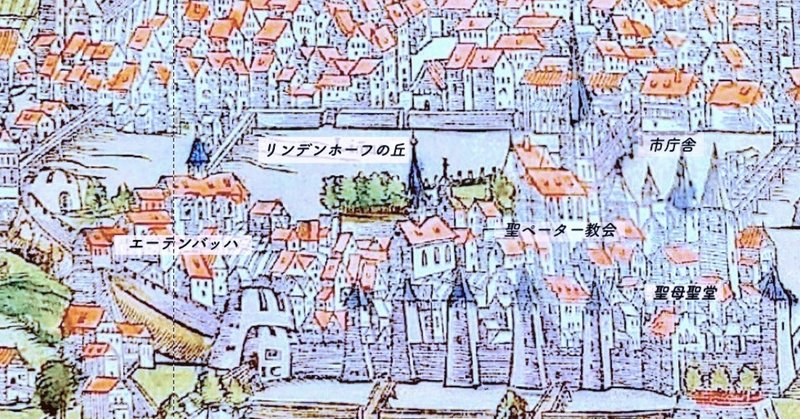

「まあそうね。ねえ、それより、これから向こうの丘に行ってみない? 前から気になってたの。近くだからすぐ帰って来れるし」

「リンデンホーフの丘ですね。それは行きたいです。兄さんも?」

「アルノルトもよ」

「えっ? 僕はいいよ」

「ちょっとだけピクニックしましょう。昼食にサンドイッチも付けるわ。そんなんじゃ足りないんでしょう?」

「昼食? じゃあ仕方ないなあ」

アルノルトはその言葉と裏腹にホクホク顔だ。最近のアルノルトは食べ物で簡単に釣れる。

「決まりね。ちょっと準備するから玄関ロビーで待っててね」

ユッテとアフラはサンドイッチや飲み物、馬車を用意するために一旦部屋へ戻った。

外で動きやすい服に着替え、おめかしなども入り、二人が再びアルノルトの待つ玄関ロビーにやって来る頃には鐘が二つ鳴っていた。後には一人で全ての荷物を持ったセシリアも付いて来ている。

アルノルトはボーイ服のままで玄関ロビーにずっといたので、道を聞かれたり、仕事を頼まれかけたりと、周囲の目がかなり苦痛だった。

「遅いぞー。休みが無くなってしまう」

「お待たせ。じゃあ、行きましょ」

玄関先には既に馬車が御者と共に待っていて、一同四人はそれに乗り込んだ。

リンデンホーフの丘への道は、通りから角を一つ曲がればすぐに上りの階段があって、そこで馬車を降りる事になった。アルノルトは軽く笑うしかない。

「なんだ、この距離で馬車? これなら歩いてくれば良かったよ」

「そうね。帰りは歩きましょう。馬車は返すわ」

「兄さん、ユッテさんは王女様なのよ。本当ならこんな所でウロウロ出来ない人なの」

「じゃあ、丘の方も人がいっぱいだよ? 大丈夫かな」

「いいのいいの。ここで私なんて気にする人いないから。行きましょう」

一同は馬車を降り、小島のように木々が繁った丘へと階段を上って行った。セシリアの荷物が明らかに多過ぎるので、アルノルトは一番重そうな水筒と食器セットの籠を手に取った。

「お客様に持たせるわけには……」

「客って言うよりお世話になってる身ですし、僕も持ちたいんだ」

リンデンホーフの丘の上は石壁を巡らした丘に森と公園が広がっている。ユッテとセシリアはそこに広い芝生を見つけると、その上に大きめのナプキンを敷いて座り、そこでサンドイッチとフルーツの籠を開いた。

「はい、どうぞ」

ユッテはそこからサンドイッチを一つ取って、アルノルトに渡してくれる。

「待ってました。ありがとう」

アルノルトはそれを受け取って、美味しそうに食べた。

「仕事の後で食べると、ひときわ美味しいね」

「それは良かったわ。ここは他より一段高くて、木や芝生もあって、良い景色ね」

「向こう岸が遠くまで見えるよ」

「キレイね。とても良い場所を見つけたわ」

その横でアフラもサンドイッチを一つ貰って食べたが、今日のユッテは何だかアルノルトばかり構っているような気がした。

セシリアは一人一人にセイジのお茶も注いでくれ、その後は林檎を剥いて出してくれる。しかし自分が食べる事は無く一人仕事に徹していた。

「そこはいい眺めだろう」

そこへ通りかかった初老の男が言った。隣には夫人を伴っている。

「ええ、とても。何てキレイな場所なのかしら」

ユッテが褒めると夫妻は上機嫌に笑った。夫人が言った。

「ここは昔、ローマ時代のお城だったんですよ。向こうのエーテンバッハ教会まで続く城跡があったんです」

ユッテはそう聞いてひどく納得したように言った。

「へえー。そうだったんですね。あの教会、お城みたいだと思ったの」

「お城で勉強してたんですね。素敵!」とアフラも目を丸くした。

男は頷いて言った。

「そうだろう。今ではもう潰して埋めてしまってな、公園や広い教会になっている。ところで、そこの芝生はあまり踏み荒さないで欲しいな。植えたばかりなんだ」

「すいません」

と、アルノルトが立とうとすると、

「いい、いい。今から立っても踏むのは同じだけだろう。軽そうな女の子ばかりだしな。後で踏み荒らさないように出てくれ」

「はい、判りました」

「ところでそこの女の子二人は、見覚えがあるな。エリーザベト様の披露会で騒いどった子じゃないか」

アフラが首を傾げた。

「騒いでたかしら?」

「騒いでた」とアルノルトは頷く。

「ではあなたもあのパーティーに?」

「ああ、私はここの帝国執政官さ」

帝国執政官と聞いてユッテが驚いて聞いた。

「え! 帝国執政官! それって、ここではどれくらい偉いんですか?」

「参事会があるから、偉そうな事をする訳ではないが、帝国から判事とチューリヒの主な教会の後見を任されている」

アルノルトが目を輝かせた。

「父のような……管区長のようなものですね!」

「そなたの父はアーマンか。規模は違うが、まあそのようなものだ。どこのアーマンだ?」

「ウーリです」

「ウーリか、ウーリは良くやってくれていた。階段を降りたすぐそこに家がある。何かあったら言って来るがいい」

「実は……お聞きしたい由々しき問題があります……」

「何だね?」

「昨日起こった話です。ある賠償事故がありました。ホテルの一室で一人の自由民が王子の道を塞いで、王子に突き倒されてホテルの壺を割ったのです。その場合、その壺は自由民がホテルに弁償するものですか? それとも王子の過失責任ですか?」

「えらく具体的な話だな。その場合は罪が重い方が賠償する責を負うな。自由民の危険行為があった場合は自由民、王子が暴力的だった場合は王子、両方で喧嘩してたら双方で割る、という所か」

アルノルトは立ち上がって手を広げて言った。

「自由人は立ち塞がっただけです。危険な行為は何もありません。この場合に罪はありますか?」

「王族の通行は塞いではいかん事になっている。しかし、それは公務の時だ。ホテルのような私的な場所でなら関係が無い。よって賠償責任は王子になるな」

「それを聞きたかったんです! ありがとうございます!」

感激したアルノルトは一跳び跳び上がって執政官の手を取った。

「お主、芝生を踏み荒らすなと言ったろう」

「あ、はい……すいません」

「しかしな……王子に賠償しろと言える人がそうそう居らんだろうな。そこがかなり難しい。代理人を立てるとしても人を選ぶし、相当のお金もかかる」

「そ、そうですよね」

「まあ、そんな相談もそこに見える尖り屋根の家で受け付けてる。いつでもおいで」

男と夫人はそう言って去って行った。二人の行く先を見送ってアルノルトは言った。

「いい人に会えた」

「そうね。いい人だわ」

ユッテは少し違う意味で頷いた。その違いが判ったアフラはアルノルトに言った。

「兄さん、相談に行って来れば? 場所もすぐ判りそうだし」

「そうだな、でも、お金がかかるらしいし、仕事が忙しいから行く時間があるかな……」

残りのサンドイッチを頬張りながらアルノルトは考えを巡らした。

ユッテは「そんなことしなくても私が後で言ってあげるのに」と言ってくれたが、アルノルトは断った。

「王族に頼ったとは後で村の人には言えないしな。やっぱり後であの人を頼ってみるよ」

そうしているうちに八つ目の鐘が鳴った。

「しまった、遅くなってしまった。僕は行くよ。二人はゆっくりしてて」

「頑張ってね」

「ああ。サンドイッチありがとう」

アルノルトは慌てて丘を下り、走って仕事に戻った。

ホテルの仕事場にアルノルトが戻ると、少し遅れていたにも関わらず、誰も怒らなかった。

「少し遅くなってすいません。次は何をしましょうか」

恐る恐るコック長にそう言って見ると、コック長は優しい声で言った。

「いいんだ。じゃあ食器を洗ってくれ」

そこからはあまり雑用に振り回される事が無く、アルノルトはただひたすら食器を洗った。

少し慣れてくると食器を洗いながら周囲の料理の様子を伺う余裕が出来た。

パティシエがタルトを焼き始めるとそれを横目に見つつ、手順やレシピをおさらいしたりも出来た。

夕方になると、「今日は帰って良い」とコック長に言われた。

「これから夕食で厨房が一番忙しくなるんじゃ……」

「心配してくれるのは嬉しいが、事情が事情だし、早朝からあまり遅くまで働かせるのは良くないと支配人と決めたんだ」

「まだやります。やらせて下さい」

「王女の言う通り、お前は本来客だし、王女の所へ遅く返してお相手も出来ないんじゃあ、またクレームが付くだろうからな。彼女は貴賓中の貴賓客なんだ」

「お相手も何も、あまりあの部屋にいたくないんです。それに夕食が出なくなるのは困るんです」

「王女の所で食べてるんじゃないのか?」

「彼女にはなるべく頼りたくないんです。それなら、夕食の休憩をまた長く下さい。その頃には食器が溜まってるでしょうから、それを洗いに来ます」

「いいのか? それなら夕食を出そう。明日からはその分、朝を減らそう。明日から昼前からの出勤でいい」

「それは助かります」

厨房裏でコックが出してくれた夕食を手早く食べ、急に時間が空いたアルノルトは、日も暮れているというのに帝国執政官の家に行ってみる事にした。

遅くなるかも知れないので、一応フロントへ行き先を伝言してからアルノルトはホテルを出た。

アルノルトは暗くなった道を歩いてリンデンホーフの丘に上り、そこから初老の男が差していた屋根の方向へと階段を降りて行く。

階段を降りた先は坂道が入り組んでいて、細く背の高い家が幾つも立ち並んでいたので方向を見失ってしまった。

道を行けども小さな建物が多く、公館らしいものは無い。

「あれ、意外と遠いのかな」

坂を下り切ったその道の突き当たりには少し大きな構えの建物があった。

よく見れば、その家の裏に尖り屋根の建物があり、その家は小さな庭で繋がっている。どうやら二棟とも同じ敷地にあるらしい。

既にその家はドアも雨戸もしっかりと閉じてあり、暗くひっそりしている。

アルノルトが庭のアーチから中を覗いていると、そこに家士風の若い青年と、男の子が出て来た。

「迷子?」

男の子はそう言って首を傾げた。

青年はその建物に続くドアに鍵を掛けているようだ。

アルノルトは訊いてみた。

「ここから尖り屋根の家に行けるのかい?」

「行けるよ。この真裏だもの。お客さん?」

「そうなんだ。ここを通ってもいいかい?」

アルノルトがアーチを入って行こうとすると、青年が歩み出て来て言った。

「向こうは今閉めたからもう誰もいないんだ。何か用事なら家の方のドアをノックして」

玄関を指してそう言われて、アルノルトはその家の玄関に回り、ドアを叩いてみた。

ドアを開けて顔を覗かせたのは、さっき隣にいた夫人だった。

「どなたですか? あら、あなたは昼間の?」

「はい。良かった。ウーリのアルノルトと言います」

「もう公務の時間は終わりなのよ」

「そうなんですか!」

「でもウーリの人ならいいわ。あなた! お客様!」

昼間の執政官は部屋の奥から顔を出して言った。

「やあ、ウーリの少年か。来ると思ってたぞ」

そう言って男は応接室の椅子を勧めた。

男はヤコプ・ミュルナーといった。ミュルナー家はチューリヒでは山に城を持つ有数の名家だ。

「それで、用件とは?」

「はい。例の賠償事故の件です。王子に突き倒されて壺を割った自由民って、実は僕の事だったんです。それで、銀貨十枚もの弁償を強いられている所でして……」

「やけに具体的だと思ったら、自分の事だったか。始めからそう言えばいいのだ」

「はあ、初めて会った人だとそこまでは言えず……」

「それで、どうしたいのだ」

「取り戻したいのです。全額を」

「全額って、銀貨十枚か」

「実際の被害額では六枚です。残り四枚は王女が立て替えて出してくれました。後で王子には自分で請求するそうですが、どうせなら連名で一緒に十枚取り返してこちらから返す方がいいです」

ミュルナーは驚いて言った。

「王女とお知り合いなのか」

「ええ。今日一緒にいましたよ。隣に」

「あの騒いどった娘か!」

「そうです!」

アルノルトは得意げに笑った。

ミュルナーは目を白黒していた。

「これは思いのほか凄い案件だ!」

「自分で言うのも何ですが、凄い事に巻き込まれて困ってます」

「王族は誰よりも品行方正が求められる。恐らく訴えられればすぐ償還するだろう。王女が連名となればまた強い。しかし、権力に屈しない申し立ての代理人が必要だな」

「いい人はいますか?」

ミュルナーは少し考えて、思い付いたように言った。

「丁度いいのがいる。腕も度胸もピカイチだ。訴えてみるか?」

「はい! 紹介して下さい!」

「紹介状を書こう」

ヤコプ・ミュルナーはアルノルトに紹介状を書いてくれた。

宛名にはリューティケル・マンネッセとある。マンネッセ家もチューリヒでは要職を占めるような名家だった。

すると、休憩から五つ目の鐘が鳴った。もう時間が無くなっていた。

「せっかく紹介状を書いて頂いたのですが、そろそろ仕事に戻らなければいけません……」

「そうか。もしかして壺の代金のために?」

「そうなんです。全財産を弁償に回して帰れなくなったので、そのホテルで働いているんです」

「それは難儀なことだ。しかし、代理人にもお金がかかるぞ」

「幾ら程……」

「まあ親御さんがしっかりしているし、成功報酬にもなるだろう。地図を付けるから明日にでも行って聞いてみるといい」

「ありがとうございます」

アルノルトは紹介状と地図を受け取って、ミュルナーに礼を言ってその場を退室した。

帰り道、再びリンデンホーフの丘に上り、一番高い所へ上ると対岸の街の明かりが差し込んで明るくなる。

手に持った地図の示す家は川の対岸にあり、そこから目で見て場所の見当を付けた。

その対岸へアルノルトは地図を手に叫んだ。

「ヨーシ!」

「兄さん?」

かなり下の方で声がした。丘の下を歩く人影がある。暗いが顔はようやく見えた。

「アフラ? どうしてここに」

「やっぱり兄さんね」

丘を上る道のあたりに街灯があり、少し明るい所にあるベンチに座ってアルノルトはアフラを待った。

「よく判ったな。執政官殿からはこの紹介状を貰って来た」

アフラが丘に上って来ると、アルノルトはそう言って紹介状を渡した。

「勝手に行くなんて非道いわ。私も被害者なのに!」

「そうだったな」

「誰への紹介状?」

「代理人だ。明日は朝が空いたから、行って事件の申し立てをしてくる」

「取り返せそう?」

「腕がピカイチだそうだ。多分いけるんじゃないかって」

「良かった。私も行こうかな」

「なら朝一緒に出ようか?」

「今日はエーテンバッハ教会に戻って泊まるの。外泊を知らせてなかったから。その帰り道なの」

「じゃあ会ったのは偶然か?」

「そうね。道に迷ったの。すごい偶然」

「頼むからここで夜道を迷わないでくれ。危ないから」

アルノルトは冷や汗をかきながら、丘を抜けるまでアフラを案内して歩いた。

「エーテンバッハはそこの通りを真っ直ぐ下って行けばすぐだ。もう見えるな」

「意外と近道かも」

丘を出るともうエーテンバッハ教会の塔が見えている。坂を除けば案外いい近道かもしれない。

「明日の朝はこの丘の上で待ちあわせようか」

「うん」

二人はそこで別れ、アフラはリンデンホーフ通りと呼ばれる道を下って行った。

アルノルトはそれをしばらく見守っていたが、時間が無いことに気が付いて、慌てて逆側へ丘を駆け下りて行った。

町ではあまり見かけないその足の速さに、すれ違う人々は驚いて目を見張った。

ホテルへ帰ったアルノルトは、厨房に山のように溜まった皿を洗い、ある程度片付いた所で終了の声が掛かった。

コック長は「ありがとよ」と言って送り出してくれる。

そして、アルノルトはユッテの部屋へ戻った。

部屋前のベルを鳴らすと、年長のロザーナがドアを開けてくれた。

「ありがとう、おばさん」

「こらあ! おばさんとか言うんじゃない」

ロザーナはふくよかな体型で三十過ぎに見える。アルノルトにとってはどう見てもおばさんだが、意外に肌に皺は少なく、結婚指輪はまだ付けていなかった。これは失敗したようだ。

「お嬢さん?」

「うん。それならよろしい」

「お嬢さん? 遅くなってすいませんでした」

アルノルトがなんとか宥めて自室へ入って行くと、そこでは護衛騎士二人がいて、何か熱心に話をしており、入って行っても一瞥しただけで、構わず話を続けていた。ベッドの下になっていたスツールが一つ抜かれ、それをソファーの向かいに置いて騎士が座っていた。

アルノルトは仕方なくベッドの椅子をさらに抜いてそこに座り、置いていた鞄を開けてポケットの中の紹介状を入れ、父への手紙を書き出した。

「ボーイさん、ワインをくれ」

騎士二人はアルノルトにワインを注文して来た。そう言えばアルノルトの服はボーイ服のままだった。

アルノルトは仕方なく部屋を出てロザーナやセシリアを探した。しかし、広間を探してもいないようだ。取り敢えずアルノルトは広間でボーイ服を脱いで、下着となる長い貫頭衣状のコットだけの姿になった。

すぐそこのドアでロザーナの声がしたので、ノックをしてみた。

ドアが開くと、ロザーナが出て来た。

「どうしたね」

アルノルトは周りに聞こえないよう小声で言った。

「騎士さん二人が僕の部屋にいて、ワインをくれって言ってるんだ」

「ああ、あの部屋に行ったのね」

「ボーイ服着てたから頼まれちゃって」

「判ったわ。後でね。ちゃんと言っておくよ。ほらあっち行った」

すると部屋の奥の方で声がする。

「誰?」

突き当たりの部屋でカーテンを開けてユッテが顔を出した。

ユッテは慌ててカーテンを閉めて湯船に隠れた。

「キャア! 見ないで!」

アルノルトはユッテが何をしてるかも良く判らなかった。

「何してるの?」

「入浴中さ。ほら、しばらく部屋に入ってて」

渋い顔でロザーナにそう言われ、慌ててアルノルトは部屋へと逃げ帰った。

部屋へ入ると護衛騎士二人に睨まれた。

「見たな?」

「いえ、辛うじて見てません」

「王女の入浴を覗くなんて、普通に死刑だぞ」

「えっ。かち合ったくらいで死刑だなんて。殆ど胸が膨らんでもいないのに……」

「それこそ姫の秘密だ……」

「やっぱり見たな……これはやばいぞ」

アルノルトは項垂れてここに来た事を心から後悔した。

「はあ……」

とたんに護衛騎士二人は笑った。

「まあ、訴えられればだがな」

「俺達はそうならないようにここに避難してたんだ」

「例のお気に入りだったか」

「見ておいて良かった。剣を抜いた奴は飛ばされたからな」

「王女はお天気屋だ。まあ上手くやることだ」

「まあ、どうだ、馴れ初めでも話さないか」

お喋りな騎士達にいろいろ捲し立てられ、アルノルトは当惑気味だ。

「その……お天気屋っていうことには賛成です」

「お。そうか」

騎士達二人は笑った。

「ロザーナさんが、ワインは後でと言ってました」

「そうか、そうか。今は忙しいだろう」

「お前のつてで一杯頼めないものか。ここで働いてるんだろう?」

アルノルトは仕方なく再び部屋を出て、廊下を少し歩き、通りかかったホテルのボーイを捕まえて、ワインを頼んだ。

部屋に戻り、広間に入った所でユッテと出くわした。体にはタオルを巻いていて、後にはセシリアが続いて髪を拭いている。

「もう! イヤー!」

セシリアを残してユッテは部屋へ駆け込み、バタンと音を鳴らしてドアを閉めた。

「まずいとこに来ちゃった?」

「ええ……部屋へ入ってて下さい」

セシリアは冷たくそう言ってドアの前に立ち、ノックして「ユッテ様」と呼びかけた。なかなか反応が無いようだ。

アルノルトはそれを横目に部屋へ入った。

「ワインは頼んできたよ……」

アルノルトはそう言ってから椅子に座って頭を抱えた。

「もう追い出されるかも……」

「これは、やってしまったようだな」

「悪かったな。これはチップだ」

騎士はそう言って一枚のコインをくれた。

文無しだったアルノルトは、これにはとても助かった。

「ありがとう」

見慣れないコインをアルノルトは物珍しそうに見た。

ウーリでは殆ど古銭しか見ないが、まだ鋳造したてで綺麗だった。

「そんなボーイしてればチップぐらい稼いでるだろう」

「そうなんですか? 皿洗いばかりであまりやってないんです」

「もっとやらせて貰えばいい。その方が稼げるぞ」

「はい、そうします」

アルノルトはそう言いながら、半信半疑だった。

しばらくするとワインが届き、騎士二人が飲み始めると、話はさらに盛り上がった。アルノルトは隣で父への手紙を書いていたのも束の間、ワインを散々勧められた。

「お前は明日は追放か、死刑か、王女の処刑待ちだ。まあ飲んでおけ」

「じゃあいただきます」

「よし、乾杯だ!」

すぐに顔が真っ赤になったアルノルトは、仕事の疲れも手伝って眠気に耐えられなくなり、椅子が抜けて崩されたベッドに横たわり、そのまま朝を迎えた。

中世ヨーロッパの本格歴史大河小説として、欧米での翻訳出版を目指しています。ご支援よろしくお願いいたします。