アートと密に働くということ:エリザベータさんのはじめて

美術館を出た後もずっと頭を離れない、そんな芸術作品に出会ったことはありますか?様々な道のプロに「はじめて」を振り返っていただくインタビュー企画、First times story。第一弾のゲストは、私たちにそんな感動あふれるアート体験を届けてくれる方です。約30年に渡り美術修復家としてご活躍されているエリザベータさんは、初めて修復の道に進んだ時、何を感じ、何を思ったのでしょうか。「幻想的だった」という修復との出会いから、夢を叶えるまでの道のり、現在の彼女とアートの向き合い方は、仕事に対する考え方や、生き方のヒントが詰まっています。

絵画に夢中な幼少時代

子供の頃から、絵を眺めるのがとても好きでした。私の出身のイタリアには教会や美術館が多く、アートが身近な環境で育ちました。宗教的な目的ではなく、ただ絵画観たさに駆られて、一人で教会に通っていました。

当時、それらの作品が実際に何を描いているのかはよくわかっていませんでしたが、自分なりに描かれた世界に思いを巡らせるのが楽しくてなりませんでした。静かな空間で、色や質感、被写体の表情を注意深く眺めていると、まるで瞑想しているような気分になったものです!

ボローニャでの幻想的な出会い

13歳の時、修学旅行でボローニャの大聖堂を訪れました。中には高い足場の上で、フレスコ壁画を修復している二人の若い女性がいました。絵画と至近距離で黙々と作業する彼女たち。私は、この光景にただただ圧倒されました。

普段私たちは一歩引いた場所から芸術作品を観ます。パーテーションや展示ケース、「触っちゃだめだ」という常識によって、ある程度の距離が保たれているからです。でも彼女たちは作品に触ることを許されていました。そして、それは、この上ない神聖な仕事だと思いました。「この人たちは今、この世の誰よりも一番神様に近いところにいる!」この感覚を味わいたいという思いから、修復家を目指すことを決めたのです。

高校卒業後、ボッティチーノの芸術修復の専門学校(ENAIP)を受験しましたが、落ちてしまいました。そこで、民間の修復スタジオに入門し、修行しながら様々な実践的なスキルを身につけました。5年後、ENAIPを再受験し、合格。プロの修復家へ、一歩近づきました。

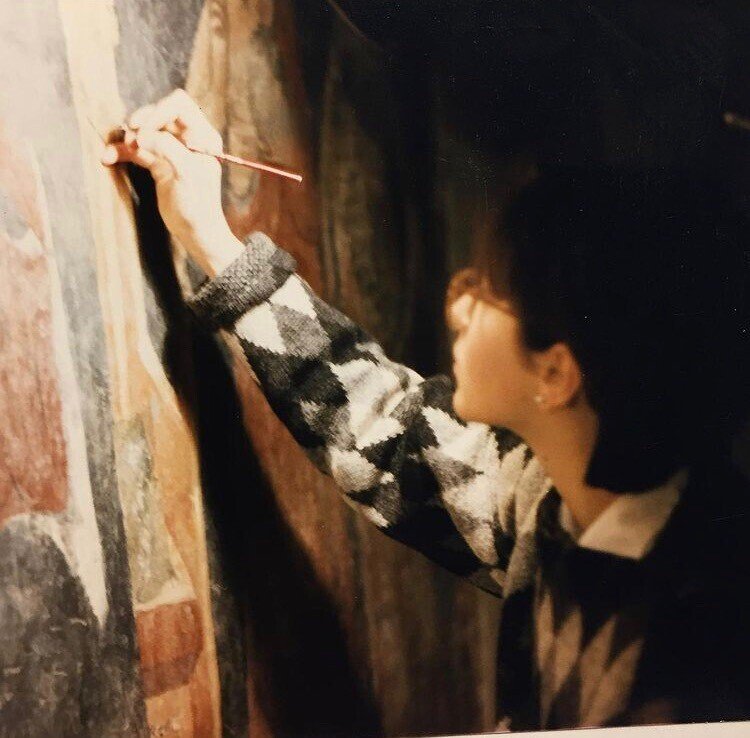

修行中の時のことです。ブレシアの小さな町にある教会のフレスコ画の修復作業を手伝うことになりました。足場の上で絵画に筆を走らせながら、ふと私は、8年前に見入ってしまった彼女たちとまるで同じ姿をしていることに気づきました。そういえば、彼女たちもちょうど私くらいの歳で、同じ年代の絵画を修復していたのです。あの時の興奮は忘れられません。

アーティストと歴史の狭間で

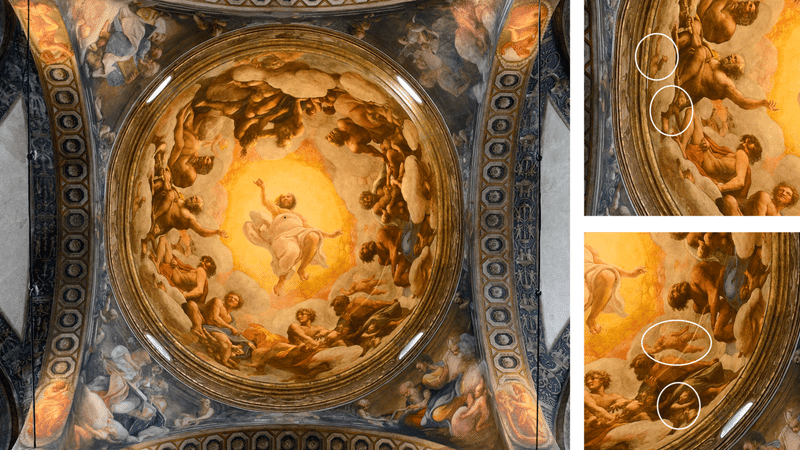

私にとってはじめての大規模な修復事業は、サン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ聖堂内、コレッジョ作の天井画の修復事業でした。チームリーダーによって与えられた私の役割は、中心円内の「天使」と「足」。はじめての大事業に興奮と責任感でいっぱいでした。修復作業のスケジュールが遅れていたため、一人一人の負担は多く、高い足場の上で1日10時間作業する日々が2ヶ月続きました。

↑右:天井画全体図。左:白枠部分(およそ)がエリザベータさんの担当箇所

大変でしたが、多くのことを学びました。中でも、修復活動は作品を「歴史の文脈の中で甦らせることだ」という、修復家として活動する中でとても重要な教訓を学んだのもこの時です。

担当箇所の一部に大きなダメージがありました。修復の目的は作品の統一感を回復させ、芸術的価値を保つこと。なので、はじめは「いかなる損失も元に戻すべきだ」と思いました。ですがリーダーが教えてくれたのは、損失をある程度残しつつも絵を「甦らせる」特別な手法でした。絵の歴史を「なかったこと」にするのではなく、アーティストの意図と絵の歴史のどちらにも敬意を払わなければならないと学びました。

修復とは、自分自身の芸術的な好みや判断を作品に押し付けることなく、その作品に「干渉する」ことです。私たちの仕事は、人に気づかれてはいけない。鑑賞する人が修復部分を気付かれないことをもってはじめて、成功と言えるのです。

私にとって、芸術を修復することとは...

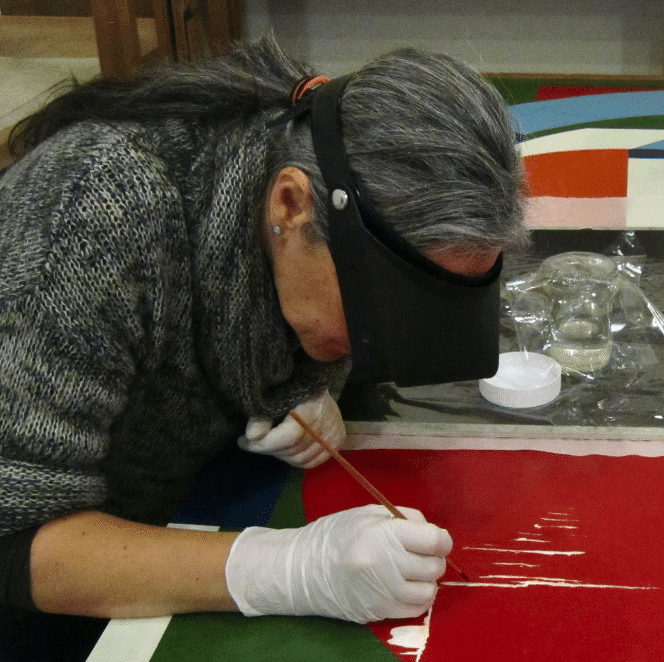

私の仕事への最大のモチベーションは、13歳の頃から変わりせん。芸術を修復することとは、何よりもまず、作品一つ一つと密接に関われる、恵まれた行為です。このたまらない特別感が、今でも修復活動の原動力です。

それに加えて、経験を重ねる中で、この仕事の魅力にたくさん気づきました。一つは、作品に携わる様々な思いを繋げる役割ができることです。作品には、芸術家の創作意欲、学芸員の熱意、鑑賞者の感動など、たくさんの思いが込められています。芸術的価値や所有者に関わらず、作品に対する人々の思いは、私にとっても大切な思いです。これを繋げることに本当にやりがいを感じます。

また、芸術を修復することは、未来に希望を託すことでもあると思います。芸術は自由な表現の場として、新たな発見をくれる場として、心の豊かさを育む場として、人間にとって不可欠です。私の仕事が次の世代に向けて、そんな機会作りをする手助けになればと願っています。

世代を超えてアートを届ける、そして思いを繋ぐという修復家の役割を全うするために、絶え間ないアートの世界の変化に関心を常に持ち続けることが重要だと思っています。今私がデンマークで働いているのも、実はイタリアの長い伝統を受け継ぐが故の古式ゆかしい手法とは対照的な、デンマークの修復手法に感銘を受けたから。デンマークの美術修復は近現代の作品の比が大きく、私にはゆかりのない素材や手法が使われていました。国境、ジャンル、年代を越えて様々な作品を修復する中で、伝統や習慣を尊ぶことと同時に、最新の作品やトレンドにもアンテナを貼り、学び続ける貪欲さが重要だと実感したのです。専門学校を卒業後、「新しい経験をしたい!」という衝動に駆られ、デンマークへ移住してから今も学び続ける姿勢、思いをつなぎ、アート体験を世代を超えて届ける思いが私の中から枯れたことはありません。

Story tailors’ note ー筆者の呟き

エリザベータさんのお話には、好きなことへの誠実さと、世界に対する温かい視線が詰まっていました。

13歳の頃に感じた感覚が今でも仕事のやりがいだという彼女。

その心に宿る追求心は鋭く、作品を取り巻く世界に対する眼差しは果てしなく優しい。

彼女がボローニャの大聖堂で見た女性に見惚れてしまったように、私たちも思わず彼女のお話に聞き入ってしまいました。

by Yuki & Megumi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?