シンセで音作り③エレクトロなスネア

1.はじめに

前回の「ハイハット」に続き、今回は「エレクトロなスネア」の作り方です。これでKICK、SNARE、HAIHATの三役揃い踏みです!!

本講座を勉強すると、

✅エレクトロな

808風の作成法

✅ableton インストゥルメントラックの

活用法

の基礎を身につける事ができます。

とくに、インストゥルメントラックを使った音色のレイヤーは、音作りの幅が格段に広がるので、頻出ですぞ。

また、今回からエフェクトを解禁します。少しずつ難易度が上がるので頑張ってついてきてください。

Here we go!!!

スネアドラムは、今までと違い少し複雑です。

音を観察すると、次の二つに大別できます。

✅「ポン」という音

✅「ジャッ」というスナッピーの音

これを再現していこうという訳です。

まず、「ポン」という部分からいきますよ。

2.作成方法 「ポン」という部分

①Analogを起ちあげます。

基本は、サイン波ですが他の波形を試してもおもしろいと思います。

※Osc2はオフってね。

②Amp1の設定

これで「ポン」という音になったと思いますが、ここにフィルターで味付けします。

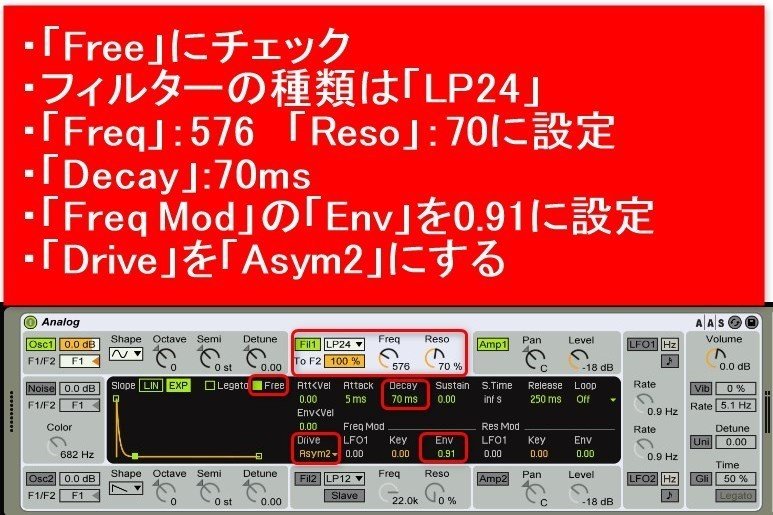

③Fil1の設定

この味付けは、初心者にとっては難易度高いです。出来上がった音をよーく聞いてみてください。「ビヨーン」といった音が付加されているはずです。

Fil1をオン・オフして違いを確かめてみてください。

※この「ビヨーン」がオリジナルティに繋がります。

※フィルターのDrive設定を変更することで音が変わりますので色々試してみてください。

以上で「ポン」という部分は一応完成。「スネアトップ」みたいな名前で保存しておいてください。

3.作成方法

「ジャッ」という部分

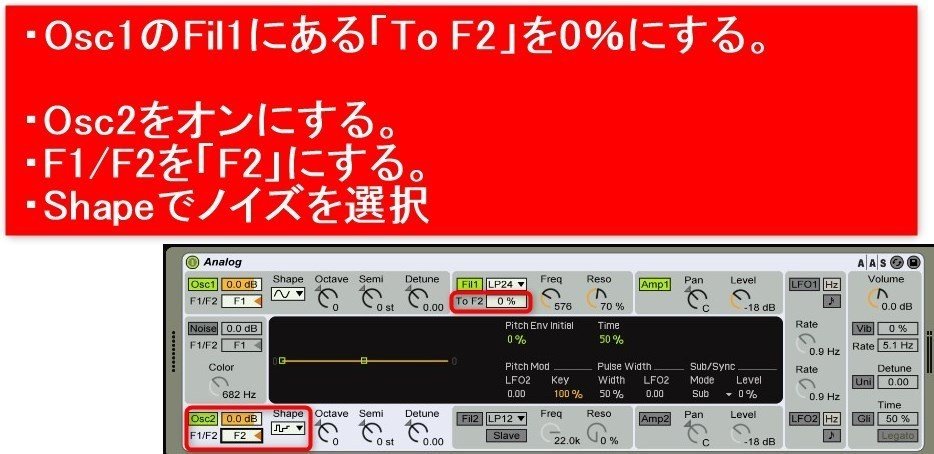

スネアドラムにおけるスナッピーの部分は、ノイズを使って再現していきます。先ほどAnalogのOsc2を使います。

①Osc2の設定

Osc1の「To F2」とは、Osc1の音をフィルター2に送る量を設定しています。今回は、Osc1とOsc2の音の流れを完全に分離したいのでゼロにします。

また、Osc2で「F1/F2」を「F2」に設定するのは、「F1」だとOsc2の音がF1を通ってしまうからです。簡単に言うと、

✅Osc1⇒Fil1⇒Amp1

✅Osc2⇒Fil2⇒Amp2

という流れを作りましょうということです。

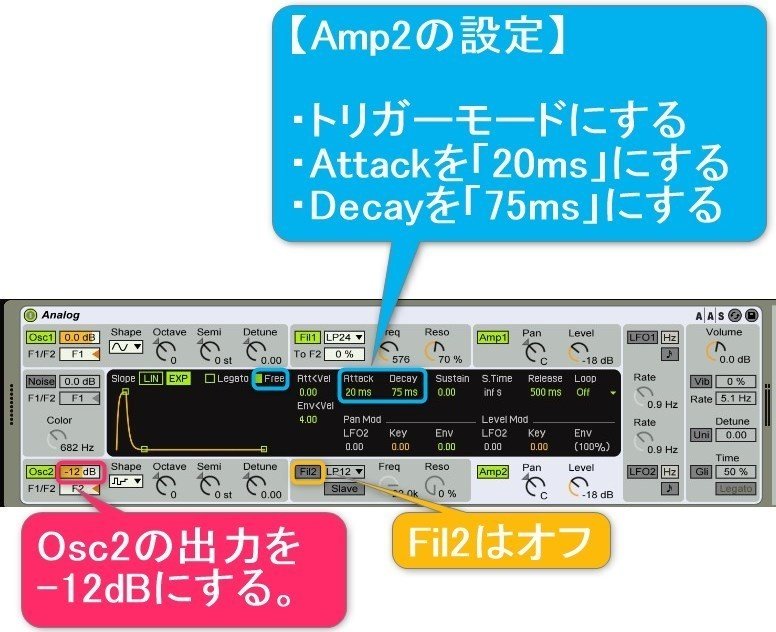

②Amp2の設定

ポイントは、「ポン」の後に「ジャッ」がなるように少しAttackタイムを遅らせることです。

これで、音を再生するとスネアっぽくなると思います。

一応動画で確認しましょう。

ポン⇒ジャッ⇒両方の順番で鳴らしています。それっぽく聞こえるでしょ。

でも、音にまとまりがない気がしません?。一つの音ではなく、二つの音がなっているような。

次は、AbletonLiveのインストゥルメンラックを使って二つの音をまとめていきたいと思います。

4.作成方法 インストゥルメントラックの活用

インストゥルメントラックは、ドラムラックのシンセ版と考えるといいと思います。

※余談ですが、インストゥルメントラックの中にドラムラックを入れたり、ドラムラックの中にインストゥルメントラックを入れる事も可能です。

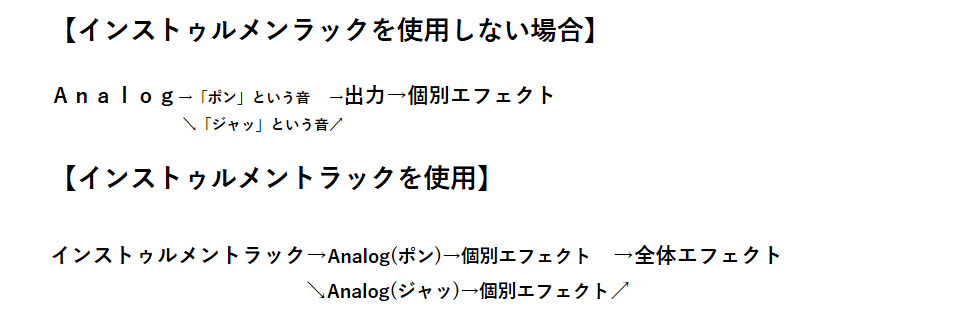

✅インストゥルメントラックを使用する

ことで、各シンセを並列で処理が可能

今回のケースで具体的に説明すると、

こんな感じでしょうか。とても便利なので使い方を覚えましょう。

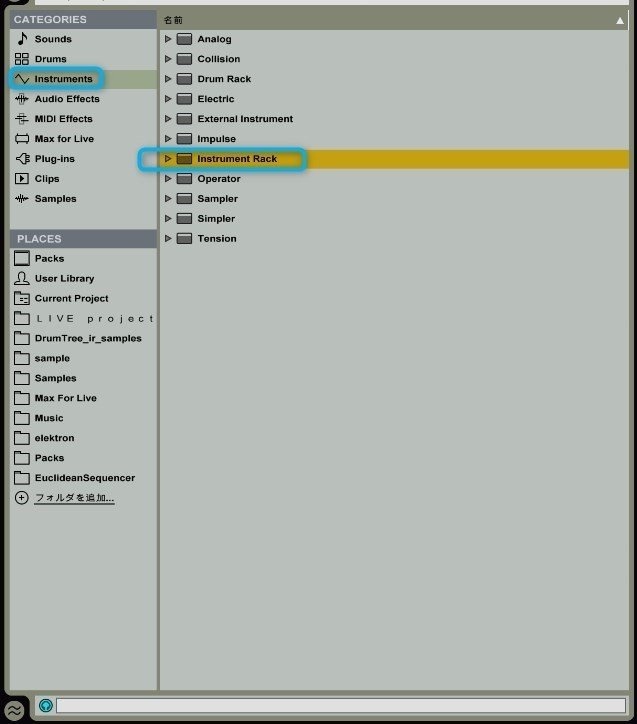

①インストゥルメントラックを起ち上げる。

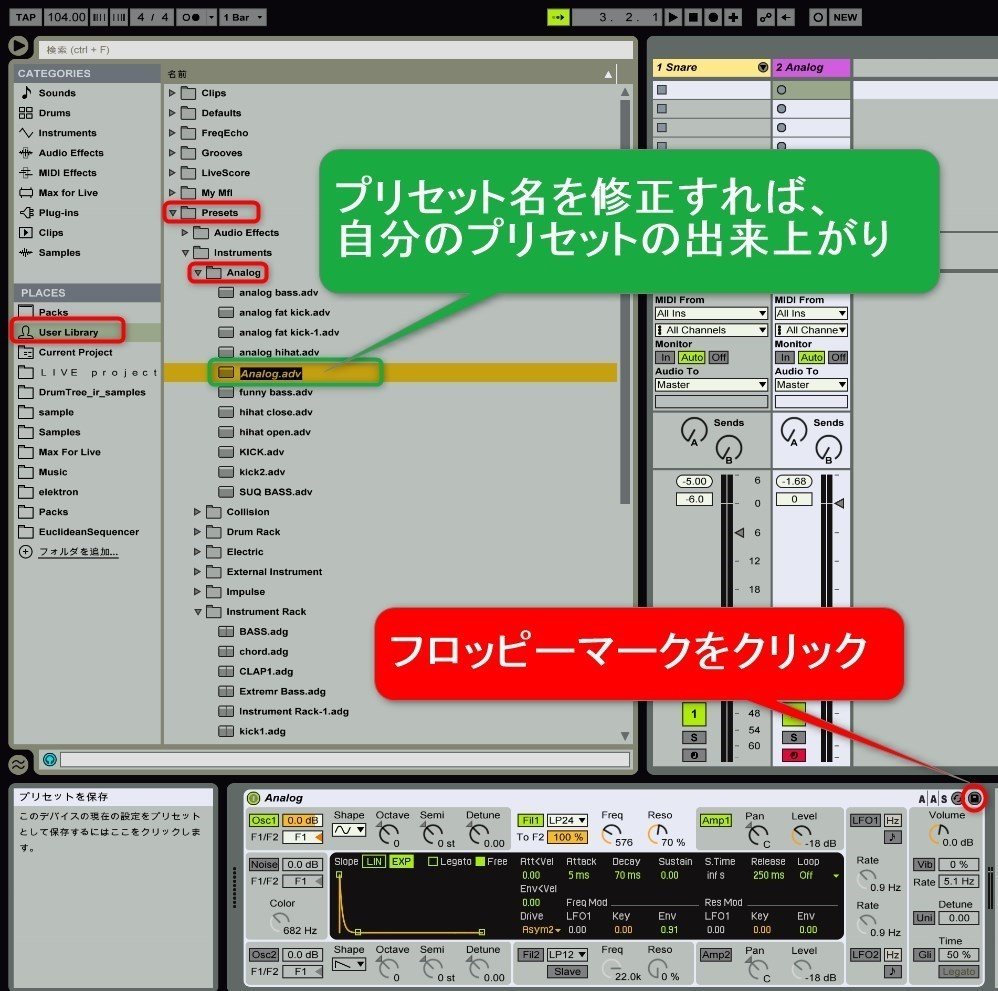

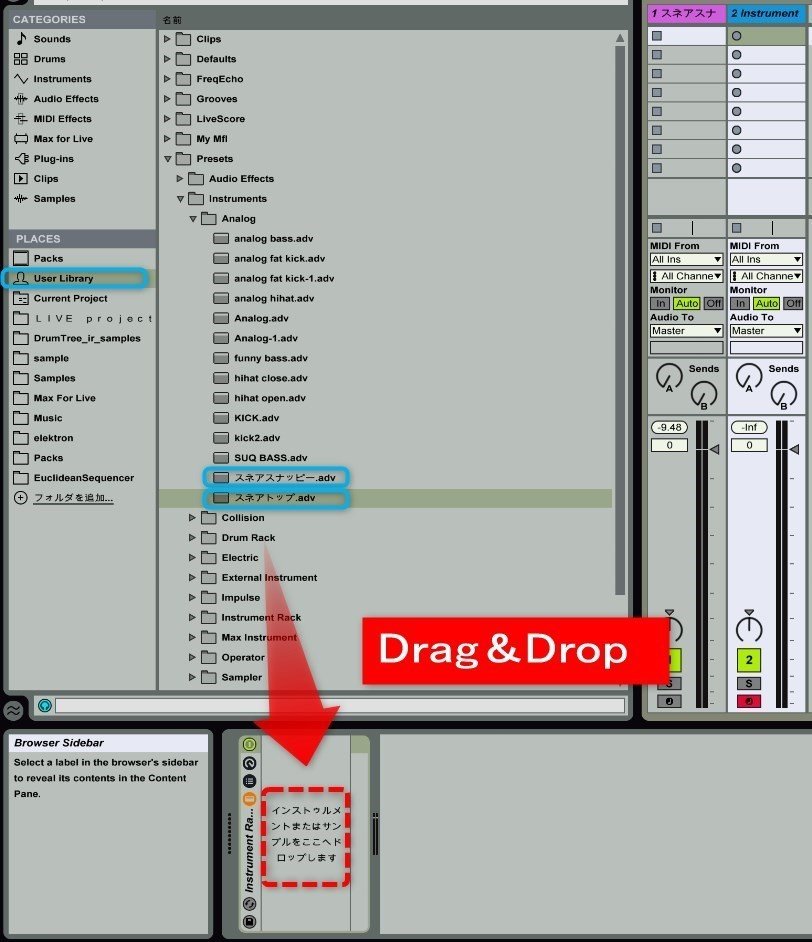

②作ったAnalogのプリセットをD&D

※自分で保存したプリセットは、

PLACES⇒User Library⇒Presets⇒Analogの中にあるよ。

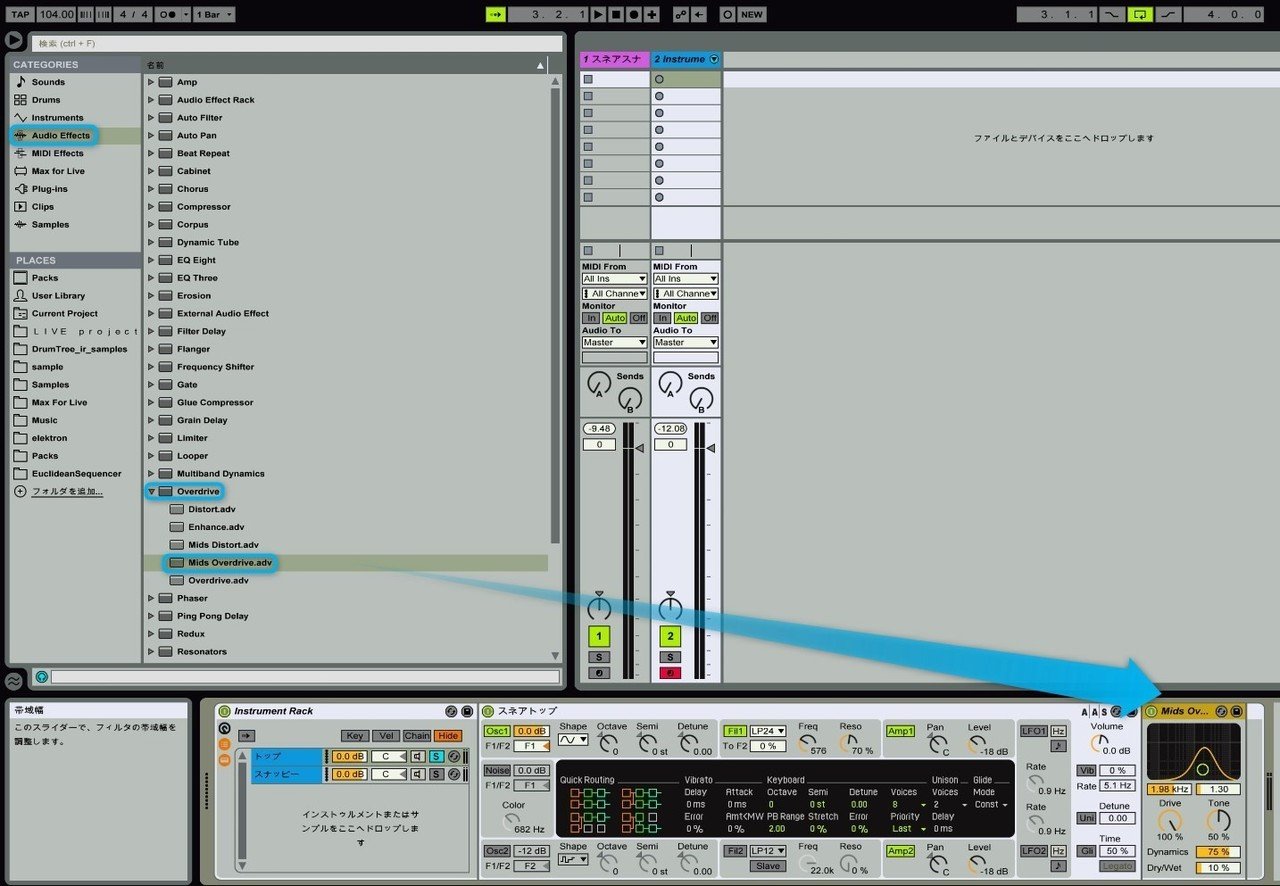

③個別エフェクトの設定

スネアトップ(「ポン」の音です)にAudioエフェクトの「overdrive」⇒プリセット「Mids Overdrive.adv」を使ってみます。パラメーターは触りません。少し音に歪みが加わりましたね。

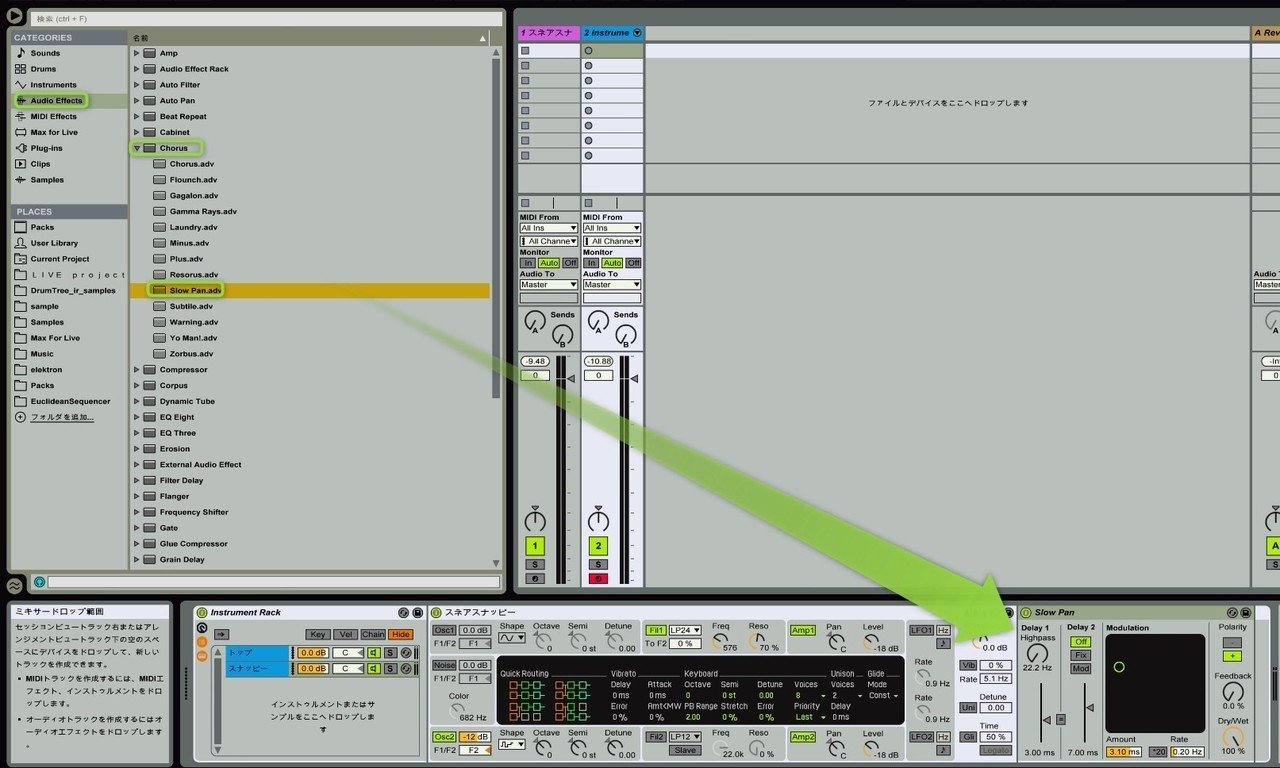

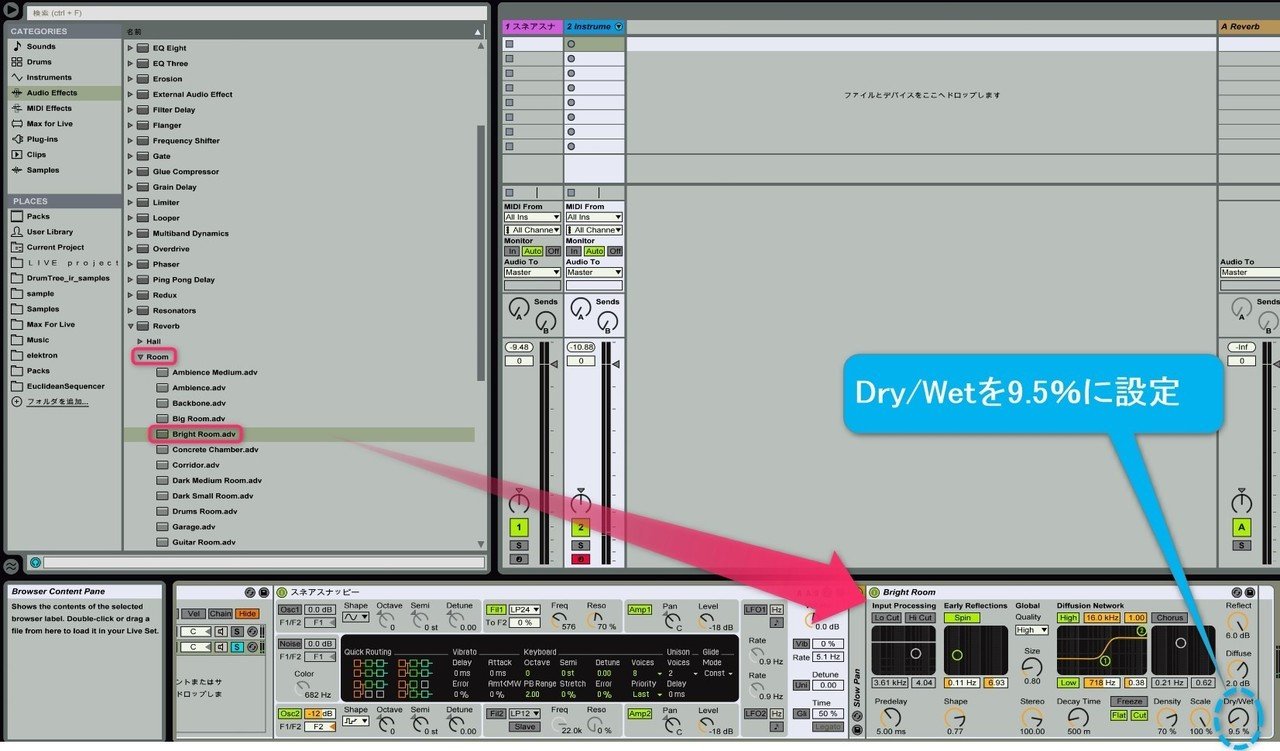

さらに、スナッピー(「ジャッ」の音)が「ノイズ使いましたっ!!」って感じなので、「コーラス」と「リバーブ」を使って加工します。

【AudioEffect⇒Chorus⇒「Slow Pan.adv」を適用】

【AudioEffect⇒Reverb⇒Room⇒「Bright Room.adv」を適用】

リバーブだけは、Dry/Wetを9.5%に設定します。うっすらかけるイメージですね。

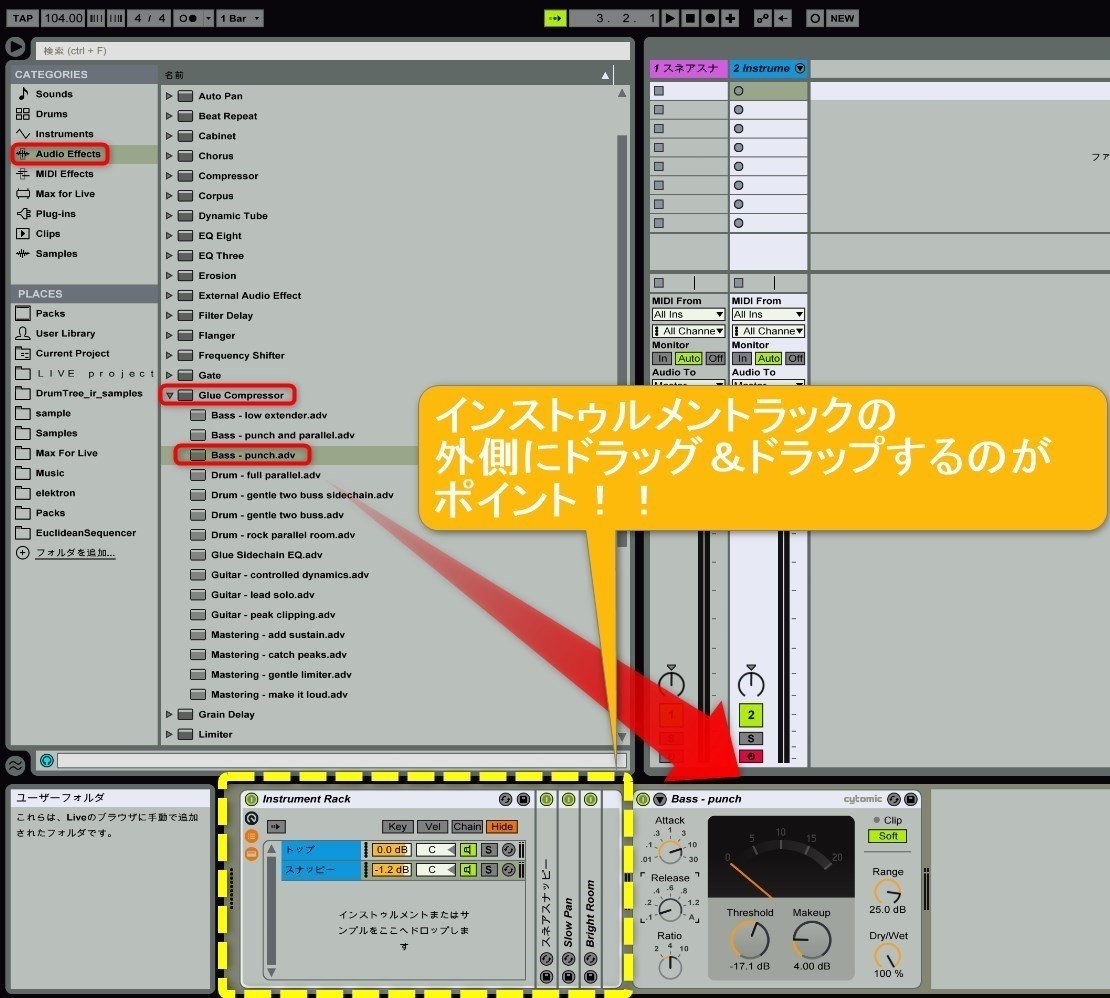

④全体エフェクトの設定

最後の仕上げになります。2つの音をなじませるテクニックです。

✅レイヤー等、2つの音を馴染ませる

には、「Glue Compressor」を使う

ミックスを、接着剤のようにくっつける役割なので”グルー”コンプレッサーと呼ばれています。別名バスコンプとも言います。

詳細の説明は省きますが、普通のコンプレッサーでも「グルー効果」は得られます。

✅アタック遅め

✅リリース早め

✅レシオは低め

✅スレッショルドは下げ過ぎない

※ゲインリダクションが1~3dB程度

詳しく勉強したい方は↓

【AudioEffect⇒Glue Compressor⇒「Bass-Punch.adv」を適用】

⑤出来た音色のオーディオ化

毎度おなじみのオーディオ化ですね。CPUに余裕がある方は必須ではありませんが、曲作りの事を考えると、やっておいた方が良いでしょう。

5.おわりに

出来上がった音色をドラムラックに読み込んで、1回目「キック」・2回目「ハイハット」と合わせて簡単なリズムを組んでみました。

いかがでしたか?基本の音色ができればBeat作りも楽しくなってきますね。

次回は、あまり作り方が公開されていないCLAPの作り方に挑戦したいと思います。お楽しみに!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?