一次性頭痛(機能性頭痛)について

一次性頭痛(機能性頭痛)には、大きく3つ

①緊張型頭痛

②片頭痛

③群発頭痛

上記の①〜③を大別すると、

「筋緊張性」と「血管性」

「筋緊張性」→ ①緊張型頭痛

「血管性」 → ②片頭痛、③群発頭痛

★ 国際頭痛学会分類では

一次性頭痛は鍼灸の適応!!

「機能性頭痛(一次性頭痛)」と

「症候性頭痛(二次性頭痛)」について

→ 頭蓋内に異常がない頭痛を「機能性頭痛」と言い、慢性頭痛とか一次性頭痛とも呼ばれ、発生頻度も高く、日本に3,000万人程度いると推定されている

対して、くも膜下出血や脳腫瘍など、頭蓋内の重大な病気が原因の頭痛を「症候性頭痛(※参照)」と呼び、生命に関わる可能性がある為、医療機関への受診が必要

※症候群頭痛

くも膜下出血:今までに経験したことのない突然の激痛

脳血管障害:意識障害、局所神経所見 (運動・感覚麻痺)

脳腫瘍:早朝に起こり、次第に増悪

髄膜炎:髄膜刺激症状、意識障害

慢性硬膜下血腫:発症1〜3ヶ月前に頭部に軽い外傷

鼻疾患 ・眼疾患からの関連痛:随伴症状や病歴聴取

①緊張型頭痛(筋収縮性頭痛)について

・筋収縮性頭痛とも言う

・両側性、後頭部から項部や後頭部から頭蓋周囲にかけて多い、側頭部や前頭部もあり

・締め付けられる感じ(絞扼感、圧迫感)

・鈍痛、頭重感

・首肩こり、眼精疲労伴う

・徐々に起き、比較的長く続い

・我慢出来る程度の痛み

・成人の22%の人が起きている

・午後に起きやすい

・病態:頭部の筋が収縮し頭皮血管の収縮による血流低下

・誘因:不安やストレス、顎関節症、デスクワーク

・コメカミなど筋緊張部を圧迫すると楽

・筋緊張緩める治療

・抗不安薬・筋弛緩薬の投与が効果的

・予後良好、1~2ヶ月の治療で緩解

・緊張型頭痛は原因となる筋肉のコリや痛みの緩和を目的に鍼灸治療を行う

・鍼治療は直後効果得られやすい

・鍼治療経穴:脳戸・玉沈・脳空(後頭筋狙い)、風池(頭板状筋、頭半棘筋狙い)、天柱・肩井、膏肓(僧帽筋狙い)、率谷・懸顱(側頭頭頂筋、側頭筋狙い)、太陽(コメカミ狙い)

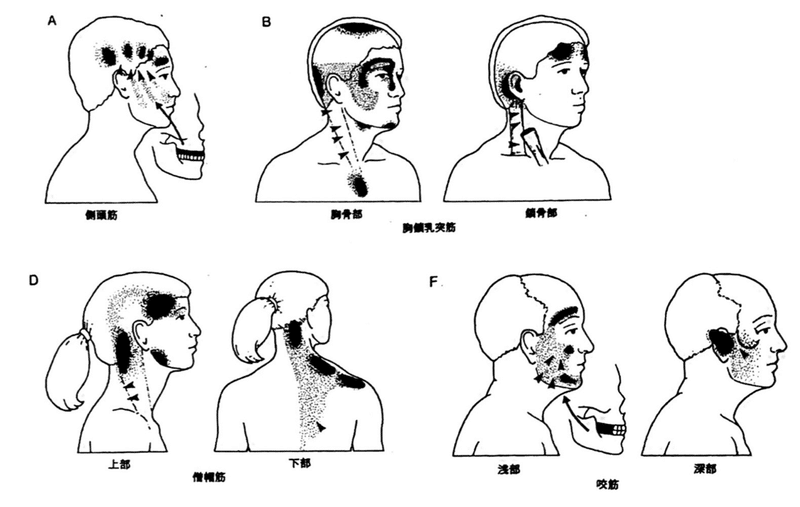

・筋緊張型頭痛は以下写真↓↓↓↓の首肩部の筋のトリガーポイントも参考になる

②片頭痛

・成人の8%の人が起きている

・特に20〜40歳代の女性に多い

・反復性、発作性、間欠的に起こる(一定の時間をおいて起こったりやんだりしながら起こる

・早朝に起きやすい

・典型的には片側性(一側性)頭痛だが、両側性に移行する事多い

・こめかみ(前頭)から側頭部にズキンズキンと脈打つ様(拍動性)な痛み(中等度〜重度=激痛)

・月に1〜5回(平均2回)

・多くは12〜24時間持続

・頭痛前兆として、目がチカチカ(閃輝暗点)←閃輝暗点が起こるのは片頭痛全体の30%

・頭痛前兆無い方が多い←片頭痛全体の70%

・前兆型は前駆症状→前兆→発作

・非前兆型は前駆症状→発作

前駆症状↓↓↓↓

・疲労感、集中困難、あくび=欠伸(呵欠)、頸肩こり、光や音過敏(随伴症状でもある)

随伴症状↓↓↓↓

・光や音や臭いに過敏になる、食欲減退、吐き気(悪心)、嘔吐伴う

・頸肩こり(緊張型頭痛)伴っている

病態↓↓↓↓

・ストレス等でセロトニン分泌→脳血管収縮→多く出たセロトニンを代謝→脳血管拡張と血管外漏出→その拡張血管周囲の三叉神経刺激→痛み出現 ※三叉神経血管説

誘発因子↓↓↓↓

・チョコ、チーズ、トマト、オレンジ、赤ワイン、月経、ストレス(ストレスから解放された休息時に出る事あり=週末頭痛)

増悪因子↓↓↓↓

・歩行、階段昇降、家事などの日常動作

治療(非薬物療法)↓↓↓↓

・多角的な自律神経系の調整有効(鍼灸やヨガなど)

・誘因となるストレス軽減に鍼灸治療は有効

・暗く静かな部屋で安静有効

・冷やす○(冷却シートも○) ※頭蓋外血管を収縮させる

・カフェインによる血管収縮○

・温める(入浴)✖️

・アルコール✖️

・頸肩こりある時にはその緊張取り除く

薬物療法↓↓↓↓

・痛み起きた(発作)時にはセロトニン受容体刺激薬 (スマトリプタンなど)で拡張した脳血管を収縮

・直前予防薬として頭痛発作前にエルゴタミンなどの血管収縮薬、トリプタンが効かない時にも用いる

・鎮痛薬(NSAIDs,、アセトアミノフェン)

・予防薬としてカルシウム拮抗薬(初めは血管収縮がきっかけだから、血管を収縮しないようにする薬)

鍼治療経穴↓↓↓↓

片頭痛も頸肩こり(緊張)を取り除く事が必須

また、頭蓋血管上圧痛点として、天柱&完骨(後頭動脈)、和髎(浅側頭動脈)、陽白(眼窩上動脈)、四神聡、太陽

③ 群発頭痛

・片側の激しい眼窩部痛

・数秒間キリで突くような痛み

・上記を短期間に繰り返す

・夜間睡眠中に起きやすい

・結膜充血、流涙、鼻閉、鼻汁伴う

・片頭痛の1/100以下

・20〜30代の男性

・病態:海綿静脈洞内を通る内頸動脈や脳神経の炎症反応(三叉神経脊髄路核が興奮して内頸動脈拡張)

・誘因:ストレス、飲酒、ヒスタミン、血管拡張薬(ニトログリセリン)、発熱、気圧低下(飛行機搭乗)

・数日から数週間集中的に起こる

・1〜数年に1度ほぼ同じ時期に反復

・激しい痛みの割に起きない時には全く症状なし

・治療は片頭痛と同様だが、痛み強いのでステロイド薬

・予防薬はない

<東洋医学的頭痛アプローチ>

頭痛を東洋医学的には、「気」で考えると・・・

頭痛は「気が上に上がり、突き上がっている状態」

首肩こりは「気の停滞、気がめぐっていない状態」

つまり、気を充実させる、気をめぐらせる、体を活動モ一ドから回復モードに切り替えられるようにする

気を充実させる:呼吸・食事・睡眠・温める・人やモノからわけてもらう

気をめぐらせる:呼吸・食事・運動・温める

活動→回復モードヘの切り替え:外にめぐっていた気が中に戻ってくるようにしてあげるイメ一ジ、土のエネルギーの性質 (変化させる ・緩ませる)

頭痛全般治療経穴:列欠(四総穴)、百会、四神聡、印堂、八邪、太衝&光明(肝火上炎や肝胆火旺時に原絡配穴)、合谷&曲池(風熱、今で言う上気道炎時に原合配穴)、太衝&風池(肝陽上亢時に上下配穴)

【参考文献】

病気がみえる⑦脳・神経

etc

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?