微苦笑問題の哲学漫才04:スコラ哲学編

イエスは世界史漫才をご覧ください。イエス高須は知りません。

微:今回はスコラ哲学です。

苦:つまり、面白くないから寝てていいよ、ってこと?

微:誰がそんなこと言ったんだよ! 恥ずかしながらも、一応、哲学対話だぞ。

苦:嫌だよ、女性とも縁のないむさ苦しい男だけの世界の女知らずの男だけの議論なんて。

微:まあ、中世ヨーロッパのキリスト教神学ですから、男だけですけど、その熱い世界も慣れれば良いかもしれせんから。

苦:まあ、いつでも俗世に戻れるし、いいか。じゃ、始めて。

微:はい、スコラ哲学は中世ヨーロッパ、具体的には11世紀に「叙任権闘争」が起こり得るくらい聖職者にも神学的な知識や理論が付いてから確立・洗練されていったキリスト教神学です。

苦:それ以前は「指導書に頼って授業をやってる臨時任用の先生」並みという含意があるのか?

微:業界の暗部を衝かないようにね。スコラ哲学はキリスト教神学のことですが、特定の哲学や思想ではなく、学問の技法や思考の過程を指すものです。

苦:思想は強要しないって言っても、キリスト教正統の範囲内だろ。

微:「スコラ」とは英語の"school"と同じ語源を持ちます。つまり、労働という義務を免除された特権階級とも言える「修道院で聖務に励む修道士と見習いである将来の修道士候補」に許された「労働の免除」という意味での暇のことを語源としています。

苦:暇で暇でどうしようもなかったら、『論語』や『十六夜日記』、アリストテレスの『政治学』でも面白く感じるだろうな、「何もしないよりは、まし」水準で。

微:スコラ哲学の特徴は問題から理性的に、理詰めの答えが導き出されることにありました。

苦:要は詰め将棋か? 藤井聡太レベルの記憶と閃きが必要なの?

微:そこまでは求めません。修道院で伝統的に採用されていた「権威としての古典」を学ぶのではなく、研究者の理論的思考を重視する学問的態度を指す言葉でもあったのです。

苦:昔あった、大学が先生読み上げる講義ノートをただひたすら書き写すような授業ではないと。

微:わたし、その「写経」を1987年に経験しました。スコラ学の究極の目的は問題に対する解答を導き出し、矛盾を解決することにあります。

苦:要するに官僚が大臣答弁用に用意する想定問答の「回答」を作るようなもんか。

微:それすら読めない首相もいますが。「スコラ哲学」というと、神学の研究のみが連想されるきらいがありますが、真の意味でのスコラ学は神学、哲学から諸学問におよぶ広いものでした。

苦:まあ、学問的態度と方法論と思えばいいわけだな。古いが田母神元空幕長とは正反対の。

微:わかりやすい比喩ありがとう。スコラ学では、聖書を筆頭に著名な学者が書いたテキストが題材として選ばれ、それを丹念、かつ批判的に読むことを通して、まず学習者は著者の理論を修得します。

苦:大学の授業でいうと、講読だな。

微:次にテキストと関連のある文献を参照し、テキスト間の不調和点や論議の対象となる問題点が抜き出されます。

苦:警察の取り調べ調書を調べるようなもんだな。書いた奴がバカだったらどうしようもないけど。

微:聖書について言えば、古代から同時代にかけての学者たちによって書かれた文書と聖書の間の矛盾点、論点がすべて挙げられ、多方面から偏見なしに考察を行います。

苦:これは演習だな。

微:矛盾点や論議となる点があきらかになると、賛成と反対といった具合に二つの対照的な立場が示され、弁証法的に議論が進められ、やがて合意点が見出されます。

苦:というか、二つのグループ間で合意点が見いだせるように議論させたんだろ?

微:それは国会論戦という猿芝居のことだよ! 妥協地点が最初からあるのではありません。この理性的かつ理詰めの合意点にいたるために二つの方法があります。

苦:ほう。妥協と司法取引だな。

微:違います。第一は哲学的分析です。用語が徹底的に吟味され、筆者の意図する意味が検証・確認され、意味が不明瞭な用語においては対立する立場で合意に至るような意味を検討します。

苦:諸橋大漢和を使った東洋史史料演習というか、ランケが始めた本来のゼミナールだな。

微:第二に、論理の規則に従った理論的分析を通じ、矛盾自体を読者の思い込みや誤解といった主観的なものとして解消してしまう方法です。

苦:これを外書講読でやられると、語学力の無さが丸わかりなもんで、苦しかったなあ。

微:スコラ学は文学における二つの分野を発展させました。第一は「クエスティオネス(質疑)」と呼ばれるもので、これは例えば「イエスが持っていた財布は誰のものか?」という質問に対する過去のあらゆる著作から賛成意見と反対意見の両方が集められたものです。

苦:つまりさっきの国会の質疑みたいに、質問したい議員が官僚にどんな問題があって、その法的根拠はどこにあるのかを全部用意してもらうようなもんだな。

微:第二のジャンルは「スンマ(大全)」とよばれるもので、キリスト教に関するすべての質問に対する解答が用意されています。

苦:これも大臣が官僚の用意した回答を漢字を読み間違えないように棒読みするようなもんだな。

微:それすらできない首相が令和に存在しますが。それはさておき、こうしてすべての疑問に対する解答が用意され、そこからさらなる疑問が生まれ、それへの解答が蓄積されていきます。

苦:キャラ化しても可愛くないぞ、ぷるとにうむ、トリチウム。蓄積したらヤバいよ。

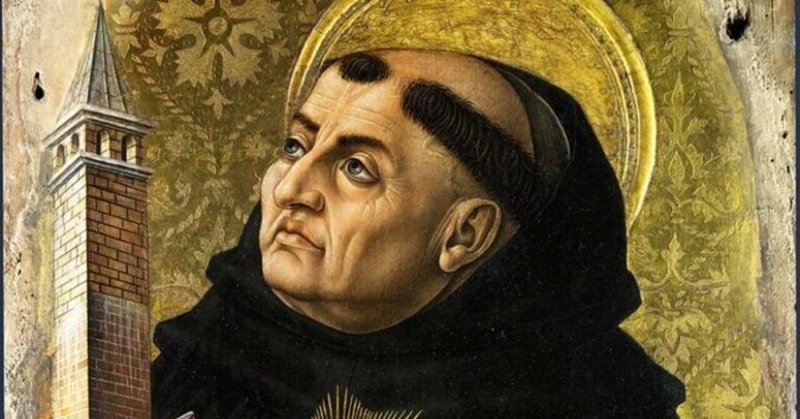

微:スンマの中でもっとも有名なものは当然ながら、トマス・アクィナスの『スンマ・テオロジカ』(『神学大全』)で、未完成とはいえ、キリスト教神学の大全を目指したものでした。

苦:って言うか、完成無理だろ。サグラダ・ファミリア教会や平壌の柳京ホテル並みに。

微:流します。以上の流れを踏まえると、「普遍論争」が中世最大の神学論争になったのも理解できます。普遍論争とは、スコラ哲学において「普遍は存在するか」という問いをめぐって争われた哲学上・神学上の論争の一つです。

苦:相も変わらずやってる意味での「不変論争」でもあるな。

微:この論争は「普遍概念」をめぐる論争として、中世の論争を特に「普遍論争」の名で呼びます。

苦:数多い中東戦争のうち、第2回だけをスエズ戦争と呼ぶようなもんだな。

微:普遍とは個物(レース)に対する普遍のことで、もう少し詳しく表現すると、「類の概念」あるいは「普遍概念」のことです。個物とは自明的に存在すると考えられた個別的な事物のことで、例えば、アマルフィに住む商人のジョバンニ氏とか、そのジョバンニ氏の邸で飼っている犬のカンパネルラとか、昼食に用意されたカルボナーラなどです。

苦:なんで急にイタリアになるんだ? トマス=アクィナスがアマルフィ出身だからか? それとも『薔薇の名前』の舞台が北イタリアだからか?

微:ご明察の通りです。ジョバンニ氏は、「人間の類」に属し、犬のカンパネルラは「犬の類」に属し、カルボナーラは「パスタの類」に属しています。これらの「類の概念」は「形相(フォルマ)」であると中世哲学では考えられました。そこで、これらの類の概念、つまり「人間の形相」「犬の形相」「パスタの形相」などが、「普遍概念」とも呼ばれたのです。

苦:うーむ、プラトン化してきたな。難しいのイデアが下降してきた。

微:個物が存在することは疑いないのですが、では類の概念、つまり普遍概念は存在するのかどうか? 具体的なジョバンニ氏という人間とは別に「人間の普遍概念」が存在するのか? 同様に犬のカンパネルラとは別に「犬の普遍概念」が存在するのか? この問題は、古代ギリシアにおいても、事物のイデアと、個別存在の違いということで問題になっていましたが、スコラ哲学では、実在論者と唯名論者との間で、更に精緻に議論や考察が行われました。

苦:そのイヌがチャウチャウなら「食肉の形相」も有しているんだろ?

微:うるさいよ! アンセルムスら実在論者は普遍概念は存在するとし、何ものかが明らかでない個物の基体存在物に、例えば「人間の形相」というか「人間の普遍概念」が加わることで、「人間の具体的存在」すなわち「個物としての人間」が成立すると考えました。

苦:近所の高校生が秋元にスカウトされたらアイドルに見えるようなもん?

微:このように普遍概念が実在するとする考えを「実在論 Realismus」と呼びます。

苦:そ舌を噛みそうな「何ものかが明らかでない個物の基体存在物」って何だ? 金正恩か?

微:「沈黙は金なり」ということで。実在論者は新プラトン主義的立場に立ちます。イデアが事物より先に存在し、それ自身において存在すると考えるのです。

苦:見えないし、誰も発見してないけど、存在する。Qanonか?

微:放置します。そうしないと、エヴァに誘惑されたアダムによって堕落していった人間が、イエス=キリストに救済されるには、人類という普遍者が存在し、それが人間の本質として前提にされなければならないからです。

苦:碇シンジと綾波レイか。

微:無視の段階です。アダムの原罪もキリストの受難も個々の事実に過ぎず、人類全体の救済という普遍的な意味を持ち得ないからです。

苦:ならば、実在論者は一部の人間だけが救済される多カラくじじゃないや、宝くじを否定するんだな。

微:文字化しないと理解できないボケはもういいです。これに対し、オッカムのウィリアムなどの唯名論者は、「人間の類の概念」「人間の普遍概念」は形相的に実在せず、アリストテレスが考えたように、実在するのは具体的な個々の個物であると考えました。

苦:まあ、分類項目だわな。犬とか、人間とか。人間という普遍概念が存在したら、相田みつをも困るだそうし。

微:そこは心配しなくて大丈夫です。つまり、人間のジョバンニや犬のカンパネルラ が、個物(レース)として実在しているのであり、「普遍概念」は類を示す「名前(nomen)」なのだと。さらに名前は「言葉」として存在するだけで、類の概念、すなわち普遍概念としての形相的存在は実在しないと主張しました。このような考えを「唯名論 Nominalisme 」といいます。

苦:要するに「マニフェストに書かれた公約は実在する」というのが実在論で、「それは只の言葉にすぎない」というのが唯名論だと。ならポッポは実在論者だな。

微:唯名論者のアベラールの見解では普遍はまず事物よりも神のうちに概念として存在し、その次に物自身のうちに共通な本質的規定として存在し、さらに物の後に人間の悟性のうちにその思惟の結果得られた概念として存在することになるとしました。

苦:これって、普遍と書いて「エロイーズの美しさ」と訓むんだろ?

微:まあ、これはプラトンとアリストテレスの折衷的な解釈なんですけどね。唯名論者の言うことももっともなんですが、事物、人間の普遍性を認めないとキリスト教の最も重要な教義と矛盾してしまうもんでね。

苦:真理よりも信者維持が大事という身も蓋もない真実が勝つ、と。

微:トマス・アクィナスは、実在論の立場から両者を調停して、普遍は神の知性においては「事物に先だって ante rem」存在し、世界の中においては「事物の中に in rem」存在し、そして人間の知性においては「事物の後に post rem 」存在するとしています。ほとんどアベラールですが。

苦:記者会見では「パクリではない、インスパイアされただけだ」と言ってました。

微:それはavexだよ! 実在論者には、既に名前の出た、神の存在証明で名を知られるアンセルムスがいますが、古代最大の教父にして『神の国』の著者アウグスティヌスもそうです。というか、キリスト教神学はスタート地点で新プラトン主義で基礎付けされたので当然です。

苦:苦し紛れの「神の国は地上ではなく天空(heaven)にある」か。

微:唯名論はイギリスのオックスフォードが本拠で、オッカムのウィリアム、ジョン・ウィクリフらを輩出しました。

苦:オレ、ずっと唯名論って、神武天皇と同じで、神は存在せず、その名前だけがあるのだ、という意味に誤解していました。勉強不足です。

微:まあ、その文脈なら、あながち間違いではないかもね。(♪チャンチャン)

作者の補足と言い訳

これは、解説だけでは「ちんぷんかんぷん」になる所なので、時間的に余裕がある年度は授業中にエーコ原作の映画『薔薇の名前』を見せ、修道院、修道士の生活、ポリフォニー、羊皮紙写本作成、中世の自然化学水準を視覚的に理解させます。フランチェスコ会士の質素な身なりも教皇使節の豪華な衣装との対比で瞬時に理解できます。しかも時代・地域設定は1327年の北イタリア。教皇のバビロン補囚の最中であり、まもなくフィレンツェでダンテが創作活動を開始し、百年戦争が始まり、20年すれば黒死病が襲来し、英仏で二つの農民一揆が起きる時代であり、西洋中世史では「14世紀の危機」「封建制の危機」のとば口です。

しかし、スコラ哲学であれ、皇国史観であれ、最初に結論ありきで始まり、それと個別の不整合な事実の言い訳作り(頓知合戦?)を虚しく思う筆者は、やはり近代的価値に染まっているのでしょう。

この映画の隠れた主人公はアリストテレスの失われた著作(ノート)『詩学』第二篇であり、それが舞台となる修道院に残されていたことから事件が始まります。新プラトン主義とアリストテレス哲学の対立、進行と理性の対立、威厳と笑いの対立を背景に、教皇使節とフランチェスコ会との「清貧論争」が展開し、予定通りに物別れに終わります。仏教と同じく、開祖の教えを後代の人間が善意からどんどんねじまげていくのはカトリックも同じです。ですが、原作でも映画でも触れられていない最大の皮肉は、世俗の富を否定したフランチェスコ会がテンプル騎士団滅亡後に西欧最大の金融事業者になってしまうことでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?