映画『アンドレイ・ルブリョフ』 (ネタバレ感想文 )タルコフスキー君、まだ青い。

タルコフスキーの長編2作目。私は今回初鑑賞。

タルコフスキー34,5歳頃の作品なんですが、完成まではスッたモンだあったとかで、実は企画を始めたのは29歳か30歳頃だったとか。共同脚本はアンドレイ・コンチャロフスキー。アンドレイがいっぱい。そういやコンチャロフスキーなんて『暴走機関車』(85年)しか観てねーや。

正直、この映画は難しかった。

タルコフスキー独特の難解さ以前に、人物・歴史が分からない。

1400年頃のロシア史も知らなければアンドレイ・ルブリョフという人も知らない。彼の作品はおろか、そもそも画家だということも予備知識がなければ分からない。だって、映画の中で絵を描くシーンなんて無いからね。「絵が描けない」ってシーンは山ほどあるけど。

タルコフスキーには珍しい群集劇&歴史絵巻ですが、どうなんだろう?

確かに、タタール人の襲来や鐘の鋳造なんかは面白かったですよ。

なんだタルコフスキー、こういうスペクタクルも撮れるんじゃんとも思いました。

若いタルコフスキー君のやる気も感じますしね。実は西洋好きですから『ベンハー』(59年)撮るぜ!くらいの気合いだったかもしれません。

でも、群衆劇や歴史絵巻はこれきり。その後の作品は全て「ある日/ある時」の「個人」の話です。ビジュアルイメージは別として、ストーリーだけなら一幕物の舞台劇に翻案できそうなくらい。

実際、この映画のルブリョフも、歴史のうねりに飲み込まれるというよりも「降りかかる厄災に信仰が揺らぐ」という「個人」の話に収束していきます。

「科学・宗教・芸術」を人類の三大要素(<そんな言い方はしていない)と明確に定義するのは後の『ストーカー』ですが、本作時点では「宗教芸術」という一体物なんですね。「芸術のために信仰が必要」なので「信仰が揺らぐと芸術が成立しない」という論法です。

え?科学?

冒頭の熱気球ですよ。

タルコフスキーおなじみ「浮遊」ですが、まさかカメラが浮遊するとは思わなんだ。

もしかすると、タルコフスキーはこの映画制作を通じて、自分が語りたい物語をストーリーの中で語ることの限界を感じたのかもしれません。

この映画では台詞で補完している印象がありますし、その後の映画では、ストーリーを紡ぐこと自体を放棄したようにも感じます。

そういった意味では、タルコフスキー成長の過程が垣間見える作品とも言えますし、若さというか青さというか、そういう面も見え隠れする気がします。

タルコフスキー君は、アンドレイ・ルブリョフという人物の苦悩に興味を持ち、自己投影したのでしょう。

でも本当は「秘伝なんて知らなかったんだよぉ」と泣く鋳造師の若造だったのかもしれません。

(2021.11.23 Morc阿佐ヶ谷にて鑑賞 ★★★☆☆)

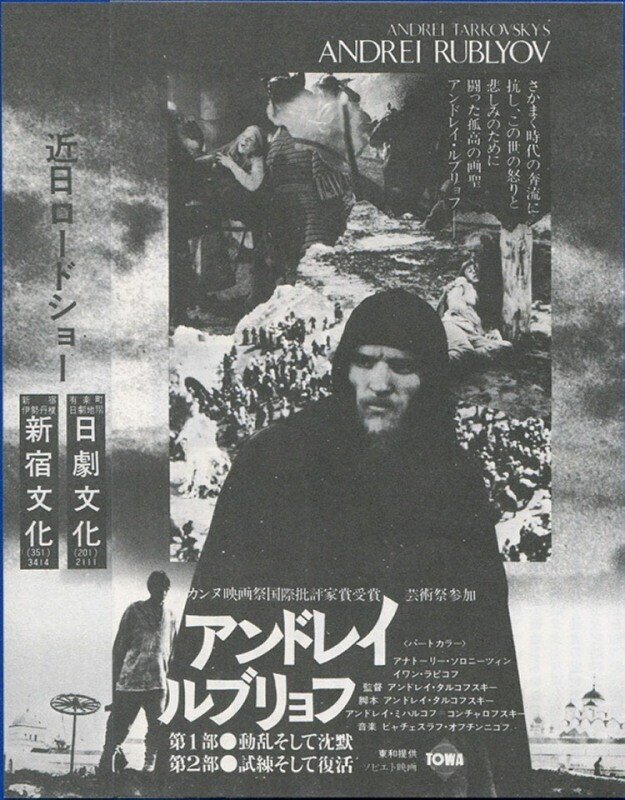

監督:アンドレイ・タルコフスキー/1967年 ソ連

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?