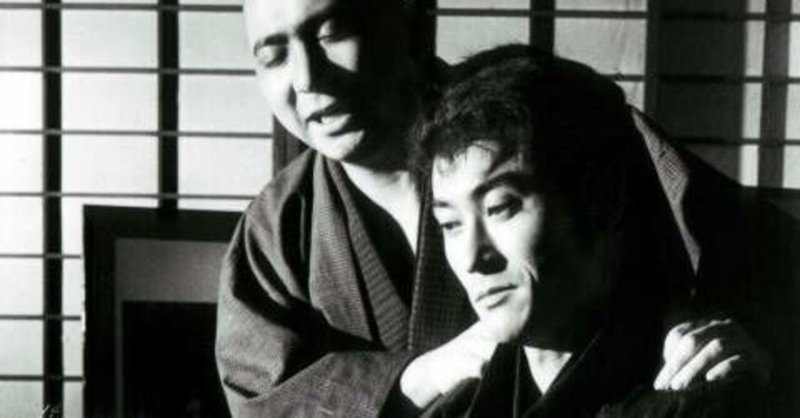

映画『座頭市物語』 (ネタバレ感想文 )命が重い時代劇。市は超人ではない。

今回の「午前十時の映画祭」で最も楽しみにしていた『座頭市物語(4Kデジタル修復版)』。

しかし緊急事態宣言による映画館の時短営業のためなのか、「午前十時までの映画祭」じゃねーか!ってくらい開始時間が早くて心折れかけてたんですが、気合い入れて休日に早起きしましたよ。

結果、15年ぶり再鑑賞&初のスクリーン鑑賞で評価爆上げ。なんて素晴らしい映画なんだろう。早起きは三文の得。

私、シリーズ物ってほとんど観ないんです。

なんか、常連客ばかりのスナックみたいで敷居が高くて嫌。

なので、“勝新の” 座頭市シリーズもほとんど観ていない。あー、でも勝新自身が監督した『座頭市』(89年)はわりと好き。勝新の「俺様」っぷりを楽しむ映画。俺様映画ナンバー1。

そうは言っても、我々の世代は子供時代にテレビシリーズを観ているので、よーく知っている。『サマーフィルムにのって』(2020)で元ナントカ坂の子もやっていた座頭市のモノマネは、当時の小学生ならみんなやってましたよ。

当時は「お茶の間」の「一家団欒」で同じテレビ番組を見たものです。テレビは一家に1台、家庭用ビデオもない。おじいちゃんおばあちゃんと同居していて、子供でも当たり前に「時代劇」を見ていた時代。今や「時代劇」よりも「お茶の間」「一家団欒」が死語。

えーっと、何の話だっけ?

あ、そうそう、私はシリーズ物嫌いで「初作原理主義者」なのです。面倒くさい奴だ。

というのも、シリーズ物って大概「皆さんご存知の」で始まるじゃないですか。ドラえもんやサザエさんって1話10分程度ですが、10分であの複雑な人間関係や家庭環境はどうあがいても描けません。「皆さんご存知の」で済ませちゃっている。シリーズ物ってそういう雑さがある。

(逆に『ゴジラ』なんかで「皆さんご存知ない」体でゼロから始まるのも違和感がある)

でも「初作」は違う。

『ゴジラ』(54年)もこの『座頭市物語』も、(当時の)観客は「初めまして」なのです。だから映画が丁寧。

例えば本作は、タイトルバックの動きだけで「按摩」「盲目」を観客に提示します。それが分かるエピソードを台詞でなく動きで見せている。

もっとも、当時の観客にとって「座頭」と言えば盲目の按摩だということくらいは常識だったかもしれませんけどね。

ついでに言うと、眉間に皺の明智小五郎でおなじみ天知茂演じる平手造酒ですが、劇中ほとんどその名は出てきません。途中何度か「平手さん」と声をかけられる程度。

もしかすると当時の観客には、「笹川と飯岡。ああ『天保水滸伝』。平手造酒ね」とすぐに分かったのかもしれません。この話、浪曲だか講談だかでだいぶ脚色されてるんでしょうが、平手造酒も実在の人物だし、史実なんだそうです。そこに架空の人物「市」が一枚かんでいる。パターンとしては「ゴルゴ13」と一緒です。デューク東郷は世界中のありとあらゆる出来事に関わってるからね。

えーっと、何の話だっけ?

ああ、そうそう、シリーズ物が嫌いだって話だった。

シリーズ物って「インフレ」になるでしょ。敵が強大になったり仲間が大集合したり車がスカイダイビングしたり。前作を越えるため仕方がないんだろうけど。

実際、座頭市もシリーズが進むにつれ「超人化」していくんですよ。盲人であるが故に感覚が鋭いと我々が勝手に解釈している節もありますけどね。

ところが本作は「超人ではない」ことをきちんと描写します。

平手造酒の初登場シーン。

溜池で釣りをする座頭市に近づく「音」。

カメラは平手の足元だけでなく、太刀を挟んだ帯(のきしむ音)も映します。

そして市の「耳」がアップで映し出される。

市は「耳」で「音」を捉えている。これは盲目の市の「視点」です。

さらに、帯をワンカット挟むことで、「誰か来た」ではなく「侍が来た」と感じたことを描写しています。

冒頭の「部屋が臭い」も含めて、「感覚が鋭い」というボンヤリとした理由ではなく、鼻や耳をフル回転して状況を把握していることを「映像で」論理的に描いているのです。

さらに「侍が来た」ということを座頭市と我々観客が知ることにより、「何か起きるかもしれない」緊張感が生じます。ただならぬ「気配」と「気迫」がこのシーンにみなぎり、「いずれ何かが起きる」ことを予感させます。つまりこの出会いのシーンが「この映画はこの二人の関係性のが物語ですよ」ということをも提示しているのです。

さらにもう一つ。

座頭市は「居合い抜き」です。いわゆるチャンチャンバラバラのチャンバラではない。盲目だから相手の攻撃を受けたりかわしたりできない。一撃必殺の「攻め」しかない。早撃ちガンマンと同じです。後々、超人化してチャンバラやりますが、本当は違う。

ところが平手造酒との一騎打ちで、一撃で仕留められなかったんですね。それに気付いた座頭市がうろたえるんですよ。「ヤベッ!殺られるかも」って若干オロオロする(もちろん台詞で言うようなダサい真似はしない)。超興奮する。正に「人間・座頭市」のシーン。

溜池で釣り糸を垂らして生れた二人の間の糸を、自らの手で泣く泣く断ち切る。仕込み杖に刀が収まった瞬間が二人の物語の終焉。決して元の鞘に収まることはない。

ある意味BL物。女は避けられるしね。

そう考えると、『サマーフィルムにのって』でJKがこの映画を好きになるのも納得できる気がしてきた。

ああ、あと、女は避けられるで思い出した。

これ、誰も幸せにならない話なんですよ。

えーっと、何だっけ?

あ、そうそう、「座頭市は超人ではない」という話をしてたんだ。ここからやっと「命が重い」話に入ります。超ネタバレ。

実はこの映画の座頭市、仕込み杖を3度しか抜きません。

1度目はロウソク斬り。

2度目は襲ってきたチンピラ2人を斬りますが、実は殺していないんですね。呻いている怪我人を運ぶ描写がきちんと入る。むしろ「殺していない」ことを強調している。

そして3度目で、唯一、人を斬り殺すんです。

たった一度のことだから、そこにドラマが生まれるのです。

実際には、もう一人沼に落として殺してしまいますがね。しかしこの映画は、彼が殺されてしかるべき理由を延々と描写しているのです。

抗争に明け暮れるヤクザとか女孕ませて自殺に追い込んじゃう悪い奴とか、時代劇の定番だと思うでしょ?

ふと思ったんですが、制作時の時代背景があるような気がするんです。

時代劇をさほど観ているわけではないのですが、時代劇の定番「悪代官」って、この映画が製作された1962年(昭和37年)当時、そんなにない気がするのです。もう少し後の70年代、政治家の横領とか不正とかのニュースが多くなってからのような気がするんですよね。いやまあ、気のせいかもしれませんが。

この映画だって、60年代(昭和30年代)という時代の影響があるように思えます。

女性を不幸にする無秩序な若い男とか、家や土地のしがらみから逃げ出して自由を求める女性とか、人の命より繁栄(高度経済成長)の組織体質とか。

えーっと、何の話だったか、俺の話が見えない。

(2021.09.12 TOHOシネマズ日本橋にて再鑑賞 ★★★★★)

監督:三隅研次/1962年 大映(4Kデジタル修復版公開2021年8月20日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?