明治初期の日本人が「假リノ像」と捉えた「ヴァーチャル・イメージ」とは?

前回の記事を投稿し了えて、ヘマをやらかしていないかざっとチェックしていたとき、しまいまでスクロールしたその下にならぶ「こちらもおすすめ」記事一覧のなかに、独特の筆文字が並ぶ古手の書物の扉の画像が目に留まった。こういう隷書体は、図版研では常日ごろ見慣れている書体なのだ。

なにかな、とおもってクリックしてみると、TANI Takuo氏とおっしゃる方のお書きになった「Virtualはどうして「仮想」になったのか~「VRの訳語」について新たにわかったこと~」

というタイトルの、「「ヴァーチャル・リアリティ」がなぜ「仮想現実」と訳されたのか?」探求がテーマのご記事で、トップの画像はそのお話の要となる、内外の物理学用語を蒐めた明治期の変わり種辞書なのだった。

「VR」のイメージは「鏡の中の虚像」

「Virtual reality」という語が生まれたのは1989年、とはこのご記事を読んで知ったことだが、「ヴァーチャル・リアリティ」という語に初めて親しんだのはたしか、もうずいぶん昔のこと、当時馴染みだった古本屋で見かけて買った、ペヨトル工房のマニアック雑誌「UR」#06(1992年 ペヨトル工房)だった(今でもどこかしらに埋もれているはず)。

当然ながら、実際にVRをためしてみる機会などなかった(東京湾岸の展示施設で最新の製品を色々体験してみて「へ〜、こんな感覚なのか」とおもったのは、ほんの何年か前の企画展でだった)し、当時はその技術もまだ発展途上で、誌面の図版にみる画像のリアルさも今日のそれとは較べモノにならないくらいプリミティヴなものだったこともあり、「現実」からはほど遠い、魅力的だけれどもどこか嘘っぽい、というか目には見えるけれども触れられなさそう、というか、それこそ「鏡の中の虚像」のようなイメージをおぼえたものだった。

いわれてみればたしかに、「Virtual」という英語と「仮想」という日本語とは意味がだいぶずれている。しかし、雑誌記事を眺めて受けた印象が強かったせいか、今まで取り立てて「なんでこういう訳にしたんだろう」とか考えたこともなかったな〜、と、ご記事を拝見してみてあらためて気づいた。

寒いし眠たいし、投稿したらもうさっさと蒲団にもぐりたい、とおもっていたので斜め読みだったが、それより前に書かれた別のご記事の続篇だということがわかって、別タブで開いたその元記事「VR =バーチャルリアリティーは,“仮想”現実か~“virtual”の訳語から VR の本質を考える~」

にもざっと目を通し、とにかく興味深かったので改めてじっくり読み直すことにして、「大変面白かったです。架蔵資料で用例がないか近々みてみます」とnote初のコメントを残し、ブラウザを閉じた。例の辞書の表題文字と、それから凸レンズとろうそくとを用いた光学実験の略図とが鮮明に、脳裡に映った。

翌日、次は「グラム=瓦」とは違うテーマの記事を書きたいな、と思いつきのネタに添える画像の写真を撮り進めていたのだが、途中で推論が思いっきり間違っていたことが判明し、ありゃまこりゃダメだ仕切り直しだな、と考えているところへ、TANI Takuo氏からコメントへのお返事として「何か参考になりそうな事例があったら教えてもらいたい」とメッセージが届いた。

手近の書棚から明治大正期の漢語字書や古いタイプの類語辞書などを何冊か引き抜いて眺めてみたのだが、思いの外「假」や「虚」が頭につくものが載っていない。と、そのときふと「あ、そっか〜」と気がついた。

地域図書館で大冊の国語辞典のしまいのところに、用例採取に使われた原典の書名がずらずらと並んでいるのをみつけて、面白がってずーっと眺めていたことがある。アタマからシッポまで通しで覧て、古今の文学書が山ほど出てくるのにひきかえ、科学書はかぞえるほどしか出てこなかったのが気になった。

後日、その辞典の編集者のおひとりが図版研辞書コレクションをご覧になりにいらしたことがあった際、そのことをちらと口端に上せてみたところ、専門外の分野についてはどうしても手薄になってしまう、とのお話だった。

改めてTANI Takuo氏のご記事を読み直してみた。今回の氏のご探求の経緯からしたら、「「ヴァーチャル」の意で日本人が「假」や「虚」が使い始めたのはいつなのか」を特定することよりも、「「ヴァーチャル・イメージ」に「假ノ像」「虚像」という語を宛てた十九世紀当時の日本人は、いったい何を考えてそうしたのか」という概念を探る方が肝要なのではないか。

件の物理學譯語會『物理學術語和英佛獨對譯字書』のような例外を除けば、辞書や字書はだいたい文学士が編んでいるものだ。理学の考え方についてだったら、理学者の編んだものを覧た方が早道なのでは……。

あの凸レンズとろうそくの図がぽん、と脳裡に浮かんできた。

明治二十年代物理学入門書の「虚像」

上階の書庫に上がって、書架の間にまだ片付けていない段ボール箱の山が積み上がっていて中に入れないところにむりやり腕を突っ込んで、十九世紀の物理書を何冊か、やっとこさっとこ引っ張り出した。大雑把には分類して棚挿ししてあるし、たとい間近に近寄って見られなくても、判型とか装幀とかでだいたいいつごろの本なのかはアタリがつく。

東京・神保町の三省堂書店が古本屋兼業の個人商店だったころその一郭にあった、教科書とか出していた敬業社が編んだ明治二十三年(1890年)刊の一般向け物理学入門書。明治二十年代の科学書にはよくあるパターンの、ペラペラの表紙のついた簡素な小冊子。

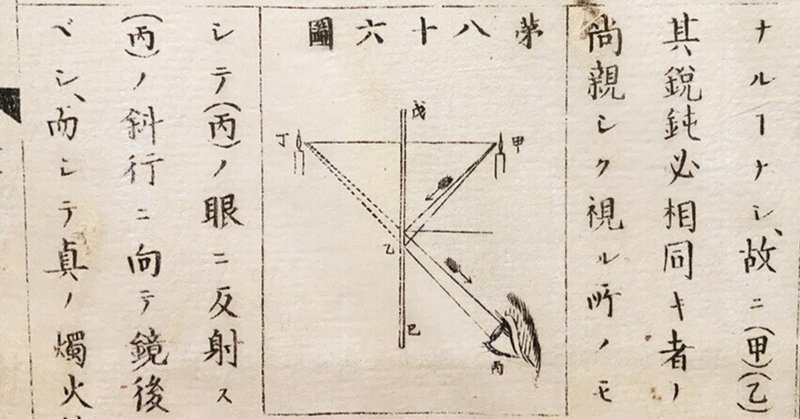

「假ノ像」「虚像」が出てくるとすれば、割と後ろの方に載っている光学のところ、鏡面反射の原理について書かれている辺りに違いない。

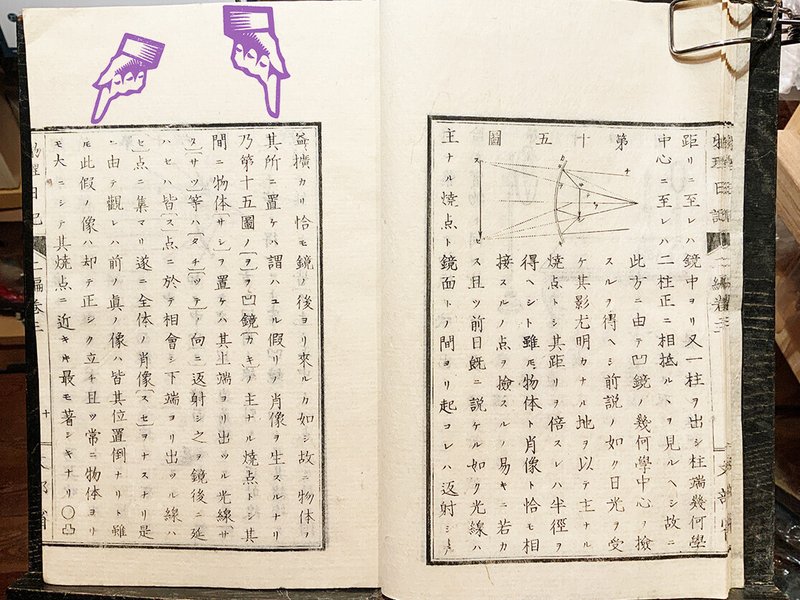

第九十三節 鏡面ノ反射 附虚像

一物体ヲ平鏡ノ全面ニ置キテ見ルニ、其ノ像鏡後ニ顯ハレ、恰モ實体ノ鏡後ニアルガ如キ觀ヲナスベシ。即チ光線ハ鏡後ノ像影ヨリ出テヽ吾人ノ眼中ニ入ルガ如ク思ワルレドモ、决シテ然ラズ、故ニ平面鏡ノ現出スル像影ヲ稱シテ|虚像《◦◦》ト云フ。(引用者註:読み仮名は推定)

天側の余白に、ご旧蔵者が鉛筆で「Reflection of mirror and Virtual image」と節標題の英訳を書きつけておられるのがみえる。この本は輸入書の纂訳ではないようなので、当時の物理学を学ぶ者が「虚像=virtual image」と認識しておられたことが窺える実例、といえるかもしれない。

平面鏡の前にモノを置く。すると、鏡の向こう側にもそのモノが現われたかのように見える。しかし、それは決して鏡面の向こう側にもうひとつ、そのモノがいきなり出現したわけではない。だから、鏡に現われた実体を伴わない像のことを「虚像」と呼ぶ。

つまり、まるでそこにあるかのように見えるけれども、実際にはそこにはその実体があるわけではない。それを「実」に対する「虚」という字をつけて表現していることになる。英語の「virtual」が意味する、「実際に限りなく近い影響力をもつ」というある種の「理屈」とは違う、もっと直感的な概念に基づく表現ではないだろうか。

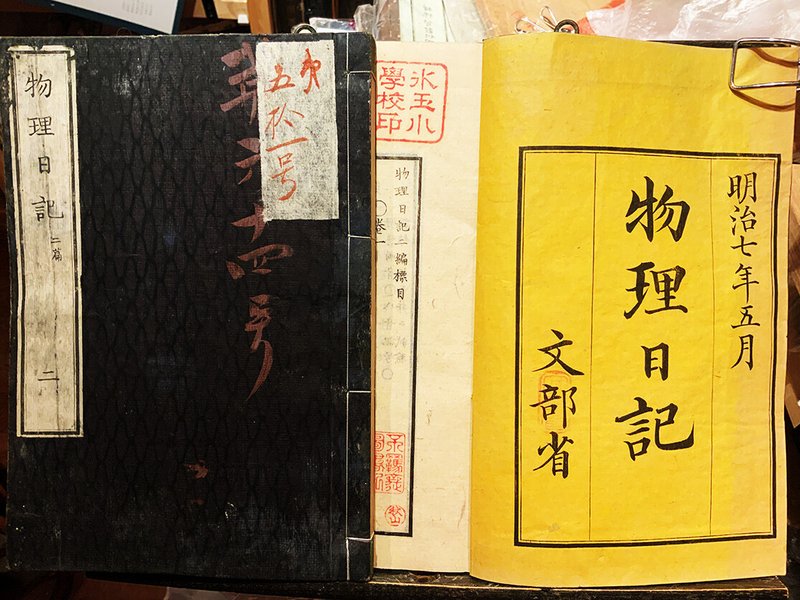

明治十年代小学校用物理教科書図解本の「影像」

学校教育の始まった明治五年(1772年)、片山淳吉

の編纂により文部省から出た小学校用物理教科書『物理階梯』の内容を、より親しみやすいように図解した本。

当初は版元主人伊藤甲造が片山自身に、もっと子どもにわかりやすい解説書を書いてくれるようねだりまくったものの、根負けして引き受けた片山がほぼ完成、というところまで執筆を進めたところで、官製の書物の関連書など勝手に出しちゃダメ、とお勤め先の文部省から横槍が入って、やむなくその従弟の百田重明が片山の口述筆記を引き受けて完成させたことが序文にみえる。

明治の初めらしい、なかなか無理矢理なお話ww だが、両人ともご同郷で、片山は慶応義塾で教えていたし、百田は同校で学んでいた上、両人とも文部省に入ったという間柄だからこそ実現したのだろう。

明治初年から十年代いっぱいくらいにかけての教科書はたいがいこのような、木版整版刷りした和紙を袋綴じにした和本仕立てだった。

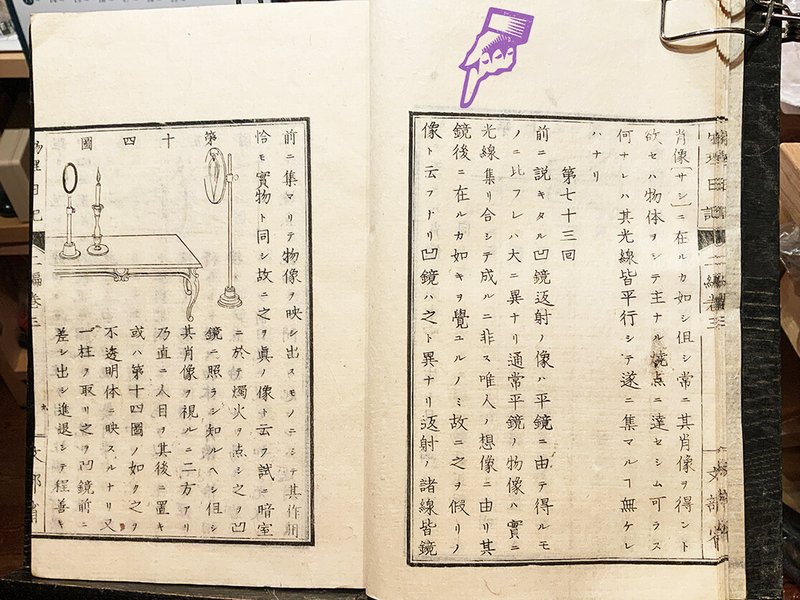

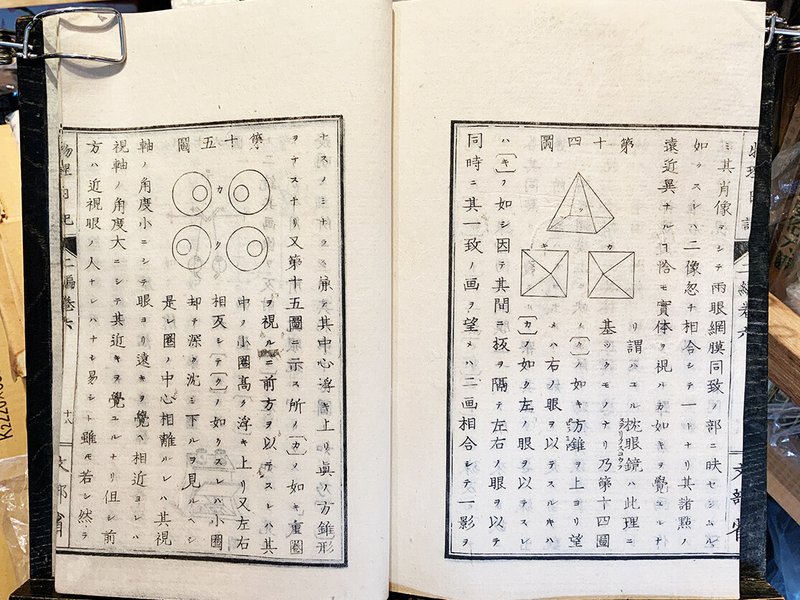

出版の経緯はさておき、「第二十九課 光ノ反射」のところをみてみよう。

ここに、凸レンズのかわりに鏡を持ってきた、ろうそくの虚実の像の図がある。そして、その「虚像」の方は「影像」と呼ばれている。

尚親シク視ル時ノモノヲ以テ此理ヲ明ニスレバ第八十六圖ノ(戊)(己)ヲ平ラナル鏡ノ表面トシ(甲)ハ燭火ニシテ其光線斜ニ(乙)ニ投射スレバ其斜ヲ同クシテ(丙)ノ眼ニ反射スベシ故ニ眼ハ此反射線(乙)(丙)ノ斜行ニ向テ鏡後の(丁)ニ燭火ノ影像ヲ見ルベシ、而シテ真ノ燭火鏡面ヲ距ルヿ一尺ノ前ニアレバ鏡後又一尺ヲ距ル所ニ其影像アルヲ見ルベシ、……(引用者註:読み仮名は推定)

鏡を斜めから見たときに、鏡を挟んで斜め方向に灯をともしたろうそくを立てると、そのろうそくと鏡面とがなす角度と同じ角度で、鏡面の向こう側に当たる場所にそのろうそくの像が見える。これを「影像」という。

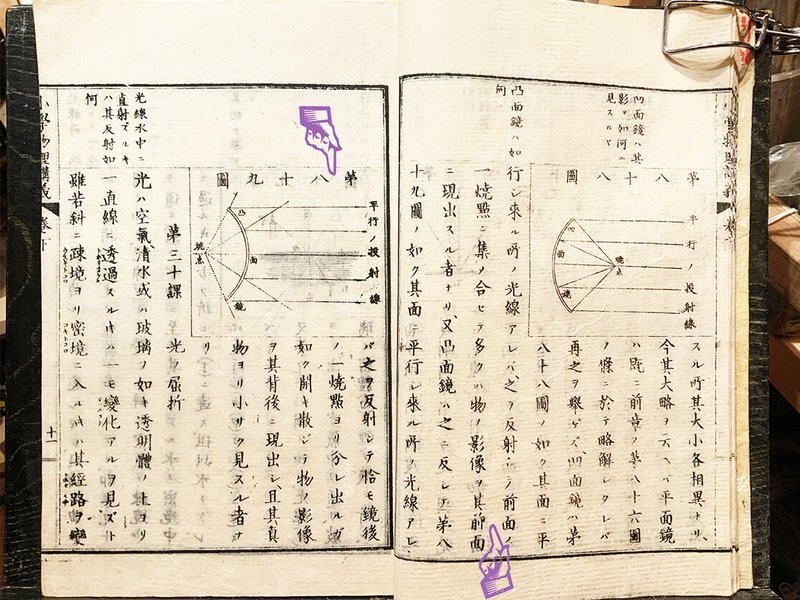

その次の凹凸面鏡のところ、「燒點」は「焦点」のこと。火事で全焼、みたいでコワいww

反射鏡ニ平面鏡、凹面鏡、凸面鏡ノ三種アリ、而シテ此三種ノ光線ヲ反射シテ物ノ影像ヲ現出スル所其大小各相異リ、今其大略ヲ云ヘバ……凹面鏡ハ第八十八圖ノ如ク其面ニ平行シ來ル所ノ光線アレバ、之ヲ反射シテ前面ノ一燒點ニ集メ合セテ多クハ物ノ影像ヲ其前面ニ現出スル者ナリ、また凸面鏡ハ之ニ反シテ第八十九圖ノ如ク其面ニ平行シ來ル所ノ光線アレバ之ヲ反射シテ恰モ鏡後ノ一燒點ヨリ分レ出ルガ如ク開キ散ジテ物ノ影像ヲ其背後ニ現出シ、且其真物ヨリ小サク見スル者ナリ(引用者註:読み仮名は推定)

「影」という字は「光が物に遮られてできる、光の当たらない部分」のみならず、「月影」「人影」のように反射光を発しているもの自体や、反射光によってはっきり見える形をも指す語だから、ここにいう「影像」もやはり、「ヴァーチャル・イメージ」を意味しているものと考えられるだろう。

明治初年代外国人講師物理学講義録の「假リノ像」

明治の初め、急いで西洋の文化や学問、技術などを採り入れるために、数多くの外国人が日本へ招かれた。そうしたいわゆる「お傭い外国人」のひとり、ドイツの化学者ゲオルク・ヘルマン・リッター(Georg Her-

mann Ritter)は大坂開成所分局の大坂理學所で化学を主に教え、その講義録は『理化日記』という標題で刊行されたが、明治七年(1874年)物理学講義の方もまた『物理日記』として出版された。

リッターについてもうちょいお知りになりたい方は、『化学と教育』誌68巻11号☟小澤健志「明治前期のお雇いドイツ人化学教師たち」のp. 468 (PDF3ページ目)「4 H. リッテルについて」が手っ取り早くてよいかしら〜ん。

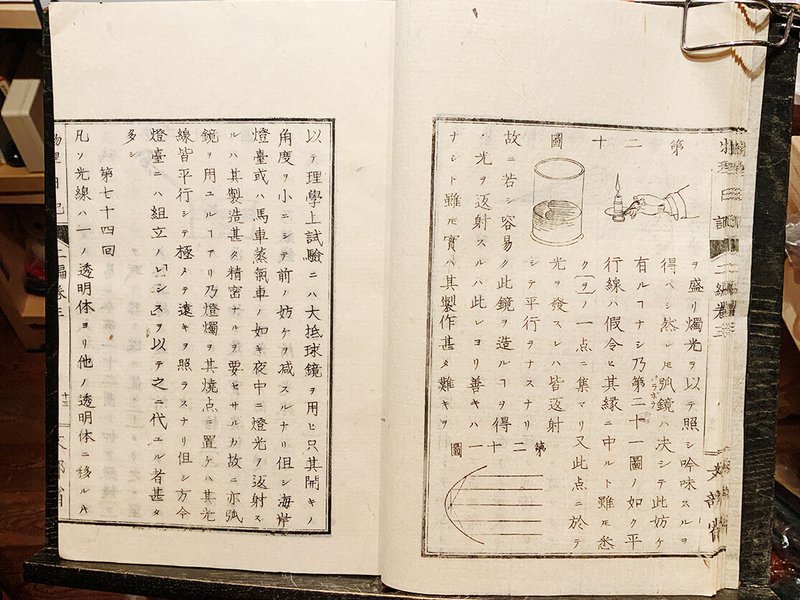

さて、これの「第七十三回」。前の資料よりもさらに時代が前なので、句読点のない文語調の上に濁点も添えられていなくて、慣れないと読みづらいとおもうけれど……。なお「返射」は「反射」のこと。

前ニ説キタル凹鏡返射ノ像ハ平鏡ニ由テ得ルモノニ比フレハ大ニ異ナリ通常平鏡ノ物像ハ實ニ光線集リ合シテ成ルニ非ス唯人ノ想像ニ由リ其鏡後ニ在ルカ如キヲ覺ユルノミ故ニ之ヲ假リノ像ト云フナリ

ここに「假リノ像」が出てきたっ☆ しかも、「|唯《タヽ》人ノ想像ニ由リ」「在ルカ如キヲ覺ユル」という註釈つきだ。約めれば、まさに「假想」ではないだろうか。

ここでいう「想像」とは、単に「現実には存在しないもののイメージを頭の中で捏ね上げる」というよりも「像ヲ想フ」、つまり「目に映じるモノの形を、まるで実際にそこにそのものが存在するかのように認識する」という意味合いではないかしらん。

……且ツ前日旣ニ説ケル如ク光線ハ主トナル燒点ト鏡面トノ間ヨリ起コレハ返射シテ益〻擴カリ恰モ鏡ノ後ヨリ來ルカ如シ故ニ物体ヲ其所ニ置ケハ謂ハユル假リノ肖像ヲ生スルナリ乃第十五圖ノ〔ヲ〕ヲ凹鏡〔カ キ〕ノ主ナル燒点トシ其間ニ物体〔サ シ〕ヲ置ケハ其上端ヨリ出ツル光線〔サ タ〕〔サ ツ〕等ハ〔タ チ〕〔ツ テ〕ノ向ニ返射シ之ヲ鏡後ニ延ハセハ皆〔ス〕点ニ於テ相會シ下端ヨリ出ツル線ハ〔セ〕点ニ集マリ遂ニ全体ノ肖像〔ス セ〕ヲナスナリ是ニ由テ觀レハ前ノ眞ノ像ハ皆其位置倒ナリト雖トモ此假ノ像ハ却テ正シク立チ且ツ常ニ物体ヨリモ大ニシテ其燒点ニ近キトキ最モ著シキナリ(引用者註:読み仮名は推定)

○凸鏡ハ其性大ニ凹鏡ト異ナルコトアリ乃其映スル所ノ物像常ニ正シク立チテ本体ヨリ小サク且ツ假リノ像ノミナリ今第十六圖ノ〔カ キ〕ヲ凸鏡トシ光線並ヒ來テ之ニ中ルトスレハ〔ク シ サ〕〔タ ス セ〕ノ如ク中心〔ク〕ト鏡面ノ各点トヲ繋ナキ之ヲ以テ直角線トナシ其他方ニ同角ノ線ヲ引キテ返射線〔シ タ〕〔ス チ〕等ヲ得ルコト壹ニ凹鏡ノ如シ……(引用者註:読み仮名は推定)

又第十八圖ノ如ク物体〔サ シ〕ヲ凸鏡ノ前ニ置ケハ其一端〔サ〕ヨリ出ツル光線返射シテ恰モ鏡後ノ〔ス〕点ヨリ來ルカ如ク又一端〔シ〕ノ光線皆〔セ〕点ヨリ出ツルカ如シ凸鏡ノ常ニ假リノ像ヲ生シ其正シク立ツハ此理ニ因ルナリ伹シ之ヲ本体ニ比フレハ必ス小ニシテ其鏡面ヲ去ルヿ益〻遠ケレハ肖像益〻小ヲナスナリ(引用者註:読み仮名は推定)

鏡よ鏡、どうしてそんなに「ヴァーチャル」なのか?

鏡に映る己れの姿を目にして、それが自身であるとわかる「鏡像認知」は、いわゆる「知能の高さ」とは別の認識能力だ。

それを持っていない動物は鏡に映る自身の姿を見て、あるいは「見たことないヘンなヤツがきた」と警戒し、あるいは「あのぴかぴかした板の向こうに現れたヤツのニオイをひとつ嗅いでみよっかな」と鏡の裏にまわってみて、誰もいないので「ありゃ!? ヤツめどこいった???」とビックリキョロキョロ、などといった反応を示すことが多いようだ(人間でも、例えば自閉症の方のうちには「鏡像認知」がむずかしい傾きがあるケースもみられるという)。

そう考えると鏡というものは、それに映った影を視覚認識した者が影響を受ける、という意味で「ヴァーチャル・イメージ」に違いない。

肉をくわえて水辺を通りかかった犬が、水面に映る犬のくわえている肉もせしめてやろうと大口開けて吠えたらぽちゃりと落っことす、という欲をかいたやらかし(ただし、もともとは「ヤツの肉の方が大きそうだから、こっちの小さい方は棄ててあれを奪ってやろう」とした、という筋だったらしい)で獲物をみすみす失う、という寓話が『伊曽保物語』にある

が、水鏡こそは人間のみならず体験し得る、天然かつ最古の「ヴァーチャル・リアリティ」といえるかもしれない。

そして、「絵画」が描かれ、「写真」が発明され、光景をその場から他の場所へ持ち運べるようにしたい、という要求をもかなえることになった。これもまた、その時代にある技術を利用して実現した「VR」といえる気もする。そういえば、明治初期までの名所図帖に、「眞景」などと書いてあるものをときどき見かける。

ここで犬と肉のことを出してきたが、実のところこういう「罠」に洩れなく引っ掛かるのは、平たい顔面にふたつの目が横並びについていて立体視ができる動物、つまりどちらかといえば肉食獣のような気がする。

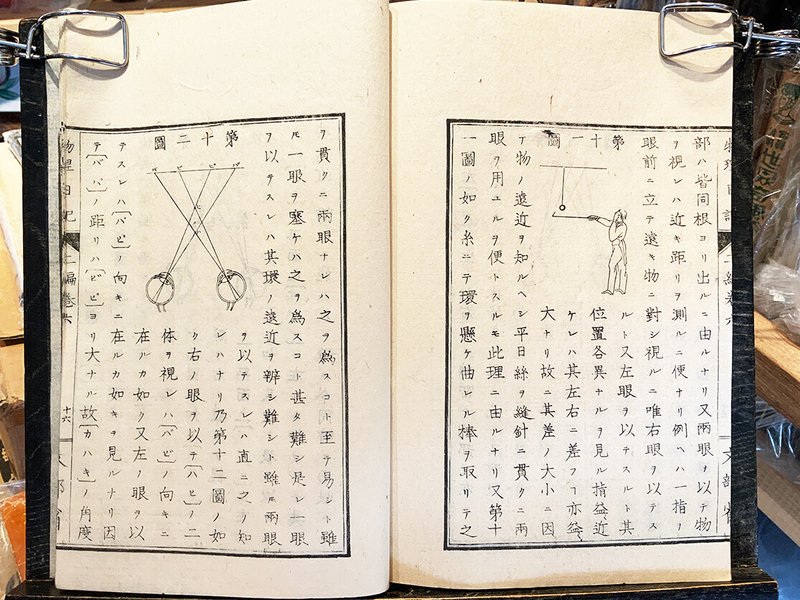

『物理日記」には、二つの目で同時に視ることで、見ている対象までの距離や位置関係を把握する視覚の仕組みも解説されている。

この立体視の仕組みを応用して、左右の視差により写真の奥行きが疑似的にたのしめるステレオスコープが、この時代に発明され大流行した。画像が飛び出して見えるその「臨場感」と、それからハコで覆って周囲の景色を遮断することにより得られる「没入感」が、娯楽のための道具として鏡よりも一歩進んだ「ヴァーチャル・リアリティ」の性格をもたせたといえるのではないか。

その延長線上に、大画面と動き(後には音も)が加えられた「活動写真」すなわち「映画」があり、さらにその先に今日の「VR」がある、という流れが見えてこよう。「そこに実体はないのに、あたかも存在するかのように見える」ことが、人間にとって如何に普遍的に「virtual」でありつづけてきたかが実感される。

と同時に、日本の明治の理学士たちが鏡に映じる「假リノ像」「影像」「虚像」について語るのを読むと、どこかしら「手を伸ばせば触れられそうに見えるのに、鏡に阻まれて触れることができない」というような「もどかしさ」のニュアンスをも感じてしまう。

「仮想」は「virtual」の訳語として、ほんとうにふさわしくないのか?

今回は夕べ、埋もれた書架の隙間からようやく引っ張り出せた、わずか3点の十九世紀物理学書で、鏡に映った像の見え方の仕組みについてどのように説明されているのか、というところを追ってみた。これだけで何か解った気になるのはおこがましいことだろう。

ただ、この3点に共通しているのは、いずれも日本近代教育の黎明期、西洋からもたらされた新しい知識である物理学が、まず外国人講師の講義や海外出版物の内容を日本人が噛みくだいて書きあらわしたもの、次にそうした手段で学んだ理学士たち自身のことばで書き綴ったものにより、それまでほとんど、あるいは全く基礎知識も持っていない後進たちに教えるための書物である、ということだ。

つまり、これらの書物が繋いでいた人々は、明治の日本人としての共通の概念をベースとして持っていたはずで、決して異文化ベースの感じ方に一気に塗り替えられていったわけではなかったろう。

そこにないものがまるであるかのように目に映ったとき、それを「あたかも実際にあるのに近い影響がある」という意味合いの「virtual」と、「あたかもそこにあるように見えるのに実際にはない」という意味合いの「假リノ」とは、同じモノを反対方向から捉えた見方——例えば、元の半分になったモノをみて「まだ半分ある」と感じるのと「もう半分しかない」と感じるのとの違いのように——なのではないか、という点で、それこそTANI Takuo氏のご記事にあった、技術者たちの間でさしたる違和感もなく「virtual reality」に相当する日本語としての「仮想現実(感)」が受け容れられていったというエピソードも含め、まるで地下の川のように時代を超えてどこか連綿と通底しているような気はしてきてしまう。

そして、これもTANI Takuo氏が「枯山水=仮山水」ついて指摘されたように、何かの制約があって実物が享受できない場合に「見立て」をおこなうことで新たな「像」をそこに見出してたのしむ、つまりそこに「假リノ像ヲ想フ」という、「見えるのに触れられない」わずかなもどかしさも含みつつも、その理屈を超えてどうしても感じてしまう不思議さを面白がるような日本人のメンタリティがもしかしたら、かの訳語を生み出したのかも、などと考えたりもする。

例えば「仮面」という語を想い起こしてみても、そこには「本来の人物とは違う何者かになる」という見立てが強い魅力となり、それが面そのものも、そしてそれを被る「中の人」も、それまでには持ち得なかった、人の心を惹きつける、それこそ「virtual」な力を与えてくれることが示唆されているのではないか。

そうした面の「効果」そのものはもちろん、日本人だけのものではない。でも、日本語としての「假リノ面」という概念は、少なくとも日本人の「見立て」文化を内包しているようにもおもえるのだ。

さて、今回の記事の〆として、果たして「仮想」は「virtual」の訳語としてちっともふさわしくない、辞書からなるべくさっさと蹴り出してしまうべき日本語なのかについて、もうちょっと考えてみたい。

TANI Takuo氏がお使いになった原資料を拝見してはいないのでわからないが、山川健次郎らが『物理學術語和英佛獨對譯字書』に収載なさった語のうち、どれが「やや不適当」だけれども採用なさったのか、はおそらく明らかにされてはいないのだろうとおもう。

例えば化学分野でいうと、元素「Oxygen」を、オランダ語「Zuurstof」の前半と後半とを逐語訳した「酸素」として定着させてしまったのは、「酸化」が酸素ではなく水素による反応であることがすでにわかっていた時代だっただけに、これは「不適当」のそしりを受けても仕方がないだろう。

しかも、我が国にも「養氣」として紹介されていたことがあるにもかかわらず、なのだからなおさらだ。

☝のご記事にもあるように、華語ではこの語が元になった「氧」という造字が使われているが、その方がよっぽど「適切」だろう。

ひるがえって「假想」という語は、☝の3点の物理書の解説に照らせば「virtual」という英語語彙の持っている本来の意味そのものではなく、「「virtual image」→「假リノ像」」という類いの、ある種の(当時の日本人の感覚にぴったりくる)「意訳」がまずあり、それに由来したものと考えるならば、物理學譯語會の面々には必ずしも「不適当」とは取られずに収載された可能性もあるのではないか。

「仮想現実」という比較的新しい訳語が「virtual reality」の訳語として一旦は世にひろく受け容れられ、しかし時代がくだるにつれてそれに対して違和感を感じる方が増えてきている、というのは、「仮想」という語が「嘘っぽいイメージ」とかではなく、「假リノ像ヲ想フ」という100年以上も昔の日本人が共通して持っていた感じ方がもはや忘れ去られ、豊かな日本語彙としての力を失ってきてしまっているからこそ、「もっとマシなのに変えた方がよくない?」という話になってしまっているだけなのかもしれない……そんなことを考えてみたりするのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?