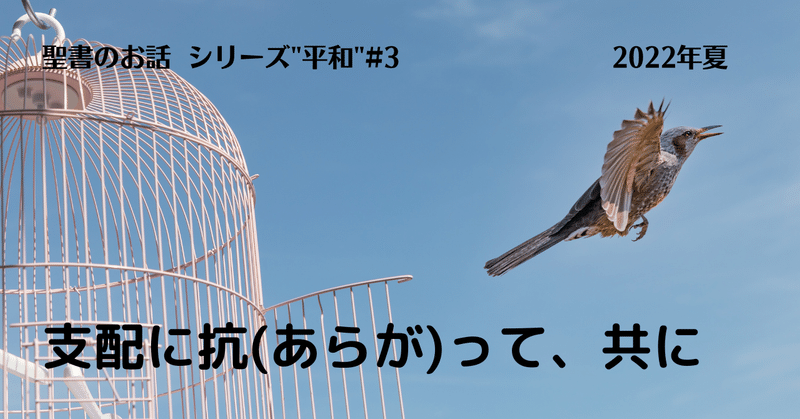

聖書のお話(シリーズ"平和"#3)「支配に抗(あらが)って、共に」2022年夏

はじめに

2022年夏のシリーズ"平和"

第三回は、支配に対する「抵抗」について

命の尊厳を否定する戦争に、はっきりとNoと言いたい。

音声はこちらから

https://www.fujibapchurch.com/app/download/12452360557/2022.8.21.mp3?t=1661878480

聖書本文 ダニエル書1章1節~21節

1.ユダの王ヨヤキムが即位して三年目のことであった。バビロンの王ネブカドネツァルが攻めて来て、エルサレムを包囲した。

2.主は、ユダの王ヨヤキムと、エルサレム神殿の祭具の一部を彼の手中に落とされた。ネブカドネツァルはそれらをシンアルに引いて行き、祭具類は自分の神々の宝物倉に納めた。

3.さて、ネブカドネツァル王は侍従長アシュペナズに命じて、イスラエル人の王族と貴族の中から、

4.体に難点がなく、容姿が美しく、何事にも才能と知恵があり、知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある少年を何人か連れて来させ、カルデア人の言葉と文書を学ばせた。

5.王は、宮廷の肉類と酒を毎日彼らに与えるように定め、三年間養成してから自分に仕えさせることにした。

6.この少年たちの中に、ユダ族出身のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤの四人がいた。

7.侍従長は彼らの名前を変えて、ダニエルをベルテシャツァル、ハナンヤをシャドラク、ミシャエルをメシャク、アザルヤをアベド・ネゴと呼んだ。

8.ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た。

9.神の御計らいによって、侍従長はダニエルに好意を示し、親切にした。

10.侍従長はダニエルに言った。 「わたしは王様が恐ろしい。王様御自身がお前たちの食べ物と飲み物をお定めになったのだから。同じ年ごろの少年に比べてお前たちの顔色が悪くなったら、お前たちのためにわたしの首が危うくなるではないか。」

11.ダニエルは、侍従長が自分たち四人の世話係に定めた人に言った。

12.「どうかわたしたちを十日間試してください。その間、食べる物は野菜だけ、飲む物は水だけにさせてください。

13.その後、わたしたちの顔色と、宮廷の肉類をいただいた少年の顔色をよくお比べになり、その上でお考えどおりにしてください。」

14.世話係はこの願いを聞き入れ、十日間彼らを試した。

15.十日たってみると、彼らの顔色と健康は宮廷の食べ物を受けているどの少年よりも良かった。

16.それ以来、世話係は彼らに支給される肉類と酒を除いて、野菜だけ与えることにした。

17.この四人の少年は、知識と才能を神から恵まれ、文書や知恵についてもすべて優れていて、特にダニエルはどのような幻も夢も解くことができた。

18.ネブカドネツァル王の定めた年数がたつと、侍従長は少年たちを王の前に連れて行った。

19.王は彼らと語り合ったが、このダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤと並ぶ者はほかにだれもいなかったので、この四人は王のそばに仕えることになった。

20.王は知恵と理解力を要する事柄があれば彼らに意見を求めたが、彼らは常に国中のどの占い師、祈禱師よりも十倍も優れていた。

21.ダニエルはキュロス王の元年まで仕えた。

お話

今月は「平和」について考える月です。「平和」とはなんでしょうか。どういうことを「平和」というのでしょうか。先週は「平和」について、それを表現する言葉として「安心して眠ること、安心して生きていること、安心して存在していることができること」という風にお話ししました。戦争や暴力、差別や偏見、対立や分断があるところには、そのような「安心」はないでしょう。世界をみるならば、ウクライナやミャンマーをはじめ、戦争状態、内戦状態にある地域がいくつもあります。日本においても、沖縄に住む人たちは、日々米軍基地の騒音や驚異に晒されています。地震などの自然災害が多いこの国において、原子力発電所の近くに住む人たちは、常に事故の被害の危険と隣り合わせの生活をしています。もちろん、地震や津波、豪雨による河川の氾濫、火山の噴火などの災害でいえば、日本という国はどこに住んでいても安心することなどできないのかもしれませんが…。また差別や暴力の話でいえば、私たちの生活する社会には猛烈なミソジニー、女性差別・女性蔑視があり、女性であるというだけで攻撃をされたり肉体的、精神的、性的な暴力に遭うことが多くあります。同じことを男性がしても何も言われないのに、女性がそれをするだけで「生意気だ」「腹が立つ」と攻撃をされることがある。女性であるというだけで、夜道を安心して歩くことも、安心してひとりで旅行をすることもできなかったりする。女性にとって、決して「平和」とは言えない社会です。また女性だけではなく、様々な性的な特徴をもった方たちも、その容姿やふるまい、生き方を理由に差別や暴力に遭っています。日本以外の、外国にルーツをもつ方たちもまた、日本社会では安心して生活をすることができないことがあります。日本で仕事をすること、日本に住み続けることの難しさがあります。特に韓国・朝鮮にルーツをもつ「在日」といわれる方たちは、日本に生まれ育ったとしても、「在日」というそのことだけで、「ヘイトスピーチ」といわれる、とんでもなくひどい言葉によって攻撃をされたり、危険な目に遭ったりしています。日本は「平和」な国でしょうか。この国に生きるすべての人が「安心して眠ること、安心して生きていること、安心して存在していることができる」国でしょうか。

今日から数週間、礼拝ではダニエル書という書物を読んでいきます。ダニエル書はその昔、イスラエル・ユダヤ地方に住む人々が、東側にあったバビロンという大きな国の攻撃を受け、自分たちが生活をしていた国や生活を奪われていった、そのような時代のイスラエル・ユダヤの人々の様子について書かれた書物です。主人公は、この書物のタイトルにもなっているダニエルという男性。彼は聖書の神さまを熱心に信じるユダヤ人でした。

今日お読みいただいた箇所では、イスラエルの都、神さまを礼拝する神殿のあるエルサレムが、バビロンに攻められ包囲されたこと、そして多くのものが奪われていった様子が書かれていました。バビロンのこの攻撃は、その後数十年間、複数回にわたって行われた攻撃の最初であったようで、このときエルサレムのすべてが攻め落とされたわけではなかった。2節に「エルサレム神殿の祭具の一部」と書かれている通りです。バビロンとその王ネブカドネツァルは、自分たちがイスラエルに対して行った攻撃、戦争において、自分たちが勝利したことを示すため、イスラエルに対する自分たちの力を表すために、様々なものを奪いました。戦争に勝った国が負けた国から奪い取ること……このことは、私たちの住むこの日本という国が行った戦争の様子とも重なります。

奪われたものとしてまずここで書かれているのは、先程もお話ししたように、「神殿の祭具」です。それは、イスラエル・ユダヤの人々が、エルサレムの神殿において、自分たちの信じる神さまを礼拝するために用いていた、大切な道具でした。バビロンの国とその王ネブカドネツァルは、それらの祭具をエルサレムの神殿から運び出し、どうしたか。バビロンの国の「自分たちの神々の宝物倉に納めた」と書いてあります。人々の大切にしているもの、宗教、信仰、文化を奪い取り、壊すことによって、さらにはそれを、自分たちの信じる神の下に置くことによって、自分たちの方が力があるのだということを思い知らせる…。実はこれと同じようなことを、日本という国も、アジアの国々の人々に対して行ったということをご存じでしょうか。

「皇民化政策」といわれます。占領した国の人々を、「天皇の民・皇民」にする。そのために何をしたかというと、占領した国における宗教、信仰、文化を奪い、壊していったんですね。日本軍のこのような行為は、特に朝鮮半島で多く行われたという記録が残っています。日本軍は朝鮮半島に「朝鮮神宮」という、日本の天皇を神とする神社を建てた。そのほか、もともと朝鮮半島にあった神社を、朝鮮の神様ではなく日本の天皇を神として祭る神社へと変えていった。そして、個々人の信仰や宗教に関わらず、神社を参拝すること、そこで日本の天皇に向かって頭を下げること、忠誠の言葉を唱えることを強要した。日本語を学ばせ、名前を日本の名前に変えさせ「日本人」として生きるように強制していった…。今日のダニエル書1章でも、ダニエルたち少年は、バビロンにおいてバビロンの教育を施され、名前をバビロンの名前に変えさせられています。食事のことが話題になっていますが、これも、要はバビロンの神にささげられた肉を食べるように強制されるわけです。そのようにして、バビロンの神の恵みに与ること、バビロンの神に感謝をすること「バビロン人」として生きることを強制されていったということです。戦争において、そのような強制、暴力、支配が行われていくということに心を留めたいと思います。

戦争において、奪われる「平和」……それまで自分たちが生活していた国、文化、宗教が奪われ、支配されていく……。ここで奪われているものとしてもうひとつ注目したいのは、人がその人としてありのままの姿でいていい・存在していい・生きていてよいのだという「人の尊厳」です。戦争においては「人の尊厳」もまた奪われていく。今日の聖書箇所に、次のように書かれていました。3節と4節。

3.さて、ネブカドネツァル王は侍従長アシュペナズに命じて、イスラエル人の王族と貴族の中から、4.体に難点がなく、容姿が美しく、何事にも才能と知恵があり、知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある少年を何人か連れて来させ、カルデア人の言葉と文書を学ばせた。

戦争によって、様々なものをイスラエルから奪い取ったバビロン。バビロンの王は、物だけではなく人をも奪い取った。しかもそのなかでは、次のような基準で「選ばれた」人たちがいた。イスラエル人の王族と貴族であり、体に難点がなく容姿が美しく、才能と知恵があり、知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある人……そして少年であること。男性であり、かつ若い人。そういう人が「選ばれた」。未来を担う存在として。支配の象徴として。イスラエル・ユダヤの人々を支配するために、こういう少年たちは捕らえる価値がある、教育する価値がある、彼らの命には価値がある、として選ばれた。……しかしその一方で、選ばれなかった人たち、イスラエルの首都エルサレムでの攻防で、奪われていった命がある。戦争のなかで、「価値あるもの」として奪われていったものがあった一方で、価値がないものとして切り捨てられていったものもあったのだということを思わされます。そしてそのようにして、人のありのままの存在や命が大切にされない、命や存在に価値づけがされ、ありのままの命が肯定されない、安心して存在することができない……戦争は私たちの間に、そのような「平和」ではない状態を生み出してしまうものなのだと思わされます。

今日の聖書の箇所には、そのような戦争の状況、力による支配の状況、「平和」が脅かされいてる状況のなかで、共に抵抗していったダニエルたちの姿が描かれています。9節には次のようにありました。

8.ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た。9.神の御計らいによって、侍従長はダニエルに好意を示し、親切にした。

バビロンの地に連れてこられ、名前を変えられ、教育されても、それでもバビロンの国の神々にささげられた肉は食べない。自分の心・信仰、自分の生き方は、誰にも侵されるものではない。「人の尊厳」人の命、人の生き方は、誰にも侵されるものではない。そのダニエルの決心を、バビロンで彼らのそばにいた侍従長も尊重したと書かれています。侍従長は10節で「わたしは王様が恐ろしい」と言っていました。王様に仕えるこの侍従長もまた、王様のあり方・支配の仕方に、自身の安心「平和」を脅かされているように感じていたのかもしれません。彼はバビロンの人間だったけれども、そのようななかでダニエルたちの生き方、命、尊厳を、できる限り尊重したいと思ったのではないでしょうか。

はじめにお話ししたように、いま世界では戦争が続いています。そこにおいて「人の尊厳」命・存在が脅かされています。また、一見平和に見える日本という国においても、様々な場面で「人の尊厳」命・存在が脅かされています。私たちはそのことを見逃さないでいたいと思います。今日のダニエル書の物語を読みながら、また私たちの先の戦争の歴史を振り返りながら、「平和」を脅かす国や権力者による支配、私たち一人ひとり、なかでも社会で弱く小さくさせられている方たちの「尊厳」命・存在を脅かしている差別や偏見、暴力に心を留めたい。それらを見逃さず、見過ごさないようにしたい。一人ひとりが安心して生き、存在することができる社会のために、その安心を脅かす力、人を支配しようとする力に、共に抗っていきたいと思います。

ダニエルは12節で侍従長に言いました。「どうかわたしたちを十日間試してください。その間、食べる物は野菜だけ、飲む物は水だけにさせてください」「わたしたちを試してください」と書かれていますが、これは、わたしたちの信じる神さまを試してください、という言葉であったかもしれません。ダニエルたちは信じていました。イスラエル・エルサレムの地を離れても、戦争のなかで「人の尊厳」が脅かされるようなことがあっても、それでも変わらないものがあるということを。彼らの信じる神さまは、どのような理不尽や支配のなかにあっても、彼らの命を尊重してくださるということを。イスラエル・エルサレムに残り、その地で抵抗を続けている家族や同胞たちを思いながら、彼らもまたバビロンの国で、自分たちの信じる神さまの言葉を心のよりどころにしながら、必死で抵抗し生きていたのだと思います。

ダニエルたちユダヤ人が信じていた神さまへの信頼・信仰を、後の時代になって、イエス・キリストが弟子たちに語っておられます。マタイによる福音書6章25節から34節の言葉です。最後にご紹介して、お話を終わります。

自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。 空の鳥をよく見なさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、倉に納めもしない。だが、あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる。あなたがたは、鳥よりも価値あるものではないか。 あなたがたのうちだれが、思い悩んだからといって、寿命をわずかでも延ばすことができようか。 なぜ、衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか、注意して見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。 しかし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。 今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなたがたにはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。 だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩むな。 それはみな、異邦人が切に求めているものだ。あなたがたの天の父は、これらのものがみなあなたがたに必要なことをご存じである。 何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみな加えて与えられる。 だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?