鑑賞記録vol.2 クリスチャン・マークレートランスレーティング[翻訳する]

引き続き、久保田成子展と同時期に東京都現代美術館で開催された、「クリスチャン・マークレートランスレーティング[翻訳する]」について鑑賞記録を書いていこうと思います。

クリスチャン・マークレーについて

展覧会情報は、以下です。

アートと音楽の交差点から作品を発表し、革新的な活動を続けてきたクリスチャン・マークレーの国内初の大規模な展覧会を開催します。

クリスチャン・マークレー(1955-)は、70年代末のニューヨークでターンテーブルを使ったパフォーマンスで音の実験を始めて以来、前衛的な音楽シーンの重要人物として活躍してきました。一方で、視覚的な情報としての音や、現代社会において音楽がどのように表象され、物質化され、商品化されているかといったテーマに焦点を当てた活動により、現代美術と音楽を繋ぐ、最も人気があり影響力を持った作家とみなされてきました。レコードやCD、コミック、映画、写真など、幅広いファウンドメディアを再利用しつつ、マークレーはこれまで、パフォーマンス、コラージュ、インスタレーション、ペインティング、写真、ビデオなど数多くの作品を生み出してきました。

日本の美術館で開催される初の大規模な個展である「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」では、そうした彼の多様で折衷的な実践をご紹介します。コンセプチュアル・アートやパンク・ミュージックに影響を受けた初期作品から、イメージと音の情報のサンプルを組み立てた大規模なインスタレーション、さらには現代社会に蔓延する不安を映し出した最新作まで、その多岐にわたる活動の全貌を紹介します。

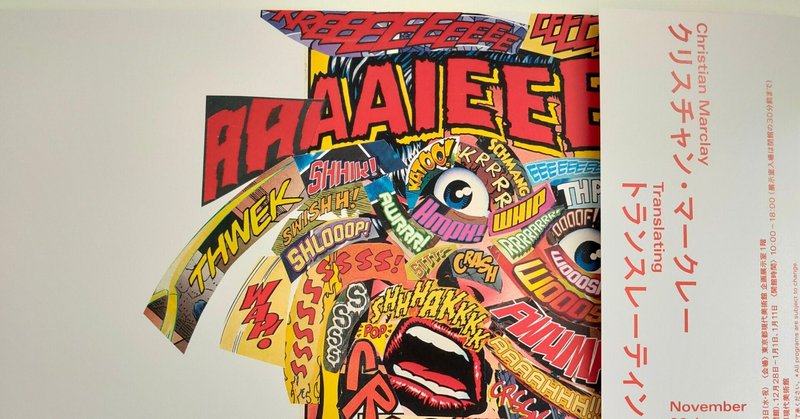

相変わらず事前知識はない状態で見に行きました。なんとなく展覧会ポスターのようなコミックをコラージュした図柄をみたことがあるかも?と思っていたくらいです。

印象に残った作品

会場にいる間、基本的にはずっと音が聞こえているのが印象的でした。

■ミクスト・レビューズ(Mixed Reviews)1999-

壁に沿って部屋一周分に長い文字列が記載されている作品です。これは、音楽にまつわる様様々なレビューから音の記述をサンプリングしてマークレーが言葉の音楽として構成したものです。展示されるたびに最新版が各言語に翻訳され、常に変化し続けています。

展覧会に入って最初の部屋にこの作品があったのですが、正直この文字を読んでいっても音楽をイメージすることは私には難しく感じました。文字通り、音楽を「翻訳する」ことの難しさ、表現できるようでできない、常に変化し続ける中でそういった微妙なバランスが表されているのかな、と思いました。

■レコード・プレイヤーズ(Record Players)1984

この作品は、人々がレコードを開封して、叩いて、曲げて、割って、踏み潰して、音響を生み出している様子が映像に収められている作品です。展覧会の中でも、個人的に特に印象に残った作品です。レコードという、音楽が記録されている物体を通して、その録音された過去の音楽を聴くのではなく、レコードそのもの物理的なアプローチで使用することで、現在という地点で音響を作り出そうとするアイロニックな姿勢がとても面白いと思いました。

■ビデオ・カルテット(Video Quartet)2002

この作品は、様々な映画作品から音にまつわるシーンを集めてつなぎ合わせ、曲として構成した作品です。

個々の映画のシーンの断片が、物語のワンシーンとしてではなく、あくまで音として切り取られているため、それを使用して曲を作るという発想が面白かったです。また、楽器を演奏しているシーンだけでなく、中には環境音や叫び声もコラージュされていたのが印象的でした。

あくまで音の構成要素として映画が切り取られている一方で、知っている映画のシーンが出てくると、そのシーンは見る者によっては別の意味を持つものとなりうるのも、解釈の可能性を広げるものだな、と思いました。

(サウンドオブミュージックくらいしかはっきり作品名がわかりませんでしたが。。)

■ボディ・ミックス(Body Mix)19991-1992

異なるレコードジャケットを組み合わせて作成された作品群です。

これらは、主にクラシック音楽の指揮者の姿が印刷されている作品と、いわゆる”スタイルの良い”女性の下半身が組み合わされて一つ一つが構成されています。

たしかに、有名なクラシックのレコードはタキシードを着た指揮者が偉大な雰囲気を醸し出して印刷されている一方で、女性はセクシャルな印象を与える存在として、あくまで顔が写ってない、性的な表象として扱われることも多いと思います。音楽を聴くだけでなく、その音楽にある背景を想像するよう、視覚から音楽を解釈するよう訴えられているという印象を受けました。

■サラウンド・サウンズ(Surround Sounds)2014-2015

無音の空間で、四方のスクリーンにアメコミのオノマトペの文字が映し出される、映像インスタレーション作品です。

オノマトペの文字はそのオノマトペから想像される動きと方でスクリーンに現れるのですが、四方から音が常に降り注いできて、音は聞こえないはずなのにその音がしているように感じられて、視覚と共に聴覚まで刺激されているような感覚に陥る、とても楽しいインスタレーションでした。

■ミクスト・レビューズ(ジャパニーズ)(Mixed Reviews (Japanese))2021

最後に展示されていたのが、この作品です。これは、展覧会冒頭のミクスト・レビューズを、聾者のパフォーマーが手話を用いて表現した映像作品です。

私は、手話を理解することができないのですが、彼女の動きが音楽を表現しているということ、音は聞こえなくても音楽は存在しているということ、音をどのように翻訳するのか、といったテーマの可能性を表しているのだと思いました。

まとめ

展覧会全体を通して、クリスチャン・マークレーは音や音楽を、目に見えないもので、聞くだけのものではなく、音そのもの色や形、重さ、質感、動き、ステートメントとして表現すること、音を文字を使って表現することなど、音をどのようにトランスレーティング[翻訳する]のか、を常に追求しているのだ、と感じることができました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?