真のアナーキストは温かくて優しかった

こんにちは。

株式会社プロタゴワークスあかねです。

オードリー・タンさんの本を、初めて読みました。

いつの頃からか、本屋さんに行くと、オードリー・タンという人の本が並んでいるのを見かけるようになっていました。

その人の本を見かける回数が徐々に増えていくにつれて、段々とその名前を色んなメディアで見かけるようにもなってきました。

「この人の本、よく見かけるけど、“デジタル”とか書いてあるし、どこか外国のIT企業の経営者なのかな?」

そんな事を考えつつ、何となく「自分には関係ない」と思っていたので、手に取る機会もないまま時間が過ぎて行きました。

そうこうしている間にも、気になる本を読んでいたり、ネットを眺めていると、やっぱりちょくちょく、その名前に出会う事が多くなってきました。

最後の一押しは、僕たちが敬愛してやまない梶谷先生がオードリー・タンさんを絶賛していたFacebookの記事を読んだ事でした。

そうして、いよいよ意を決して、その人の本を一冊読んでみようと思って買ってみました。

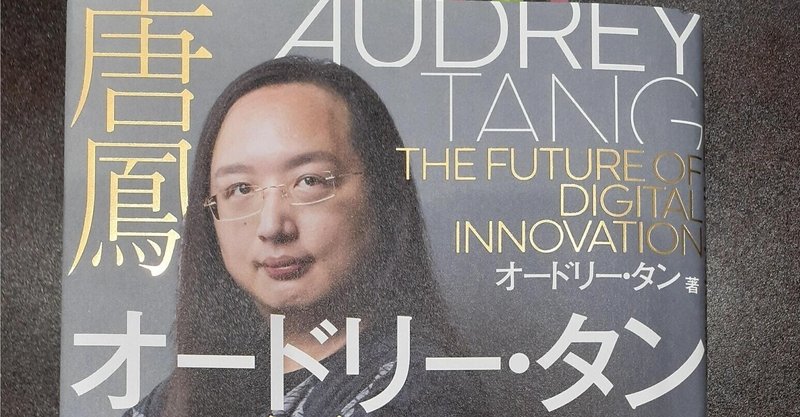

『オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る』

読み始めて、ほんの少し読んだところで、後悔しました。

これ、自分が当初想像していたようなモノとは、全然違ったじゃないか、と。

更に読み進めてみて、その後悔は、もっと強くなってきました。

「どうして、自分は、もっと早くこの本を手に取らなかったんだ」っていう激しい後悔です。

本屋さんで見かけるようになってからどれくらいの時間が経ったのかはわかりませんが、僕が読んだこの本は、2020年12月1日に第一刷発行と記載されています。購入したのは、恐らく1ヵ月くらい前の事です。という事は、少なくとも、書店で見かけるようになってから僕がこれを読み終えるまでの間に、約5か月くらいの時間が経っていたという事です。

この本を、これだけの長期間に渡って読まずにいた事について、「自分自身にとって明らかな損失だった」と思っています。

何がそこまで言わせるのか。

まず、このオードリー・タンさんの書く内容は、著者が途轍もない知性の持ち主であるはずなのに、この本の内容のどこを読んでもとっても読みやすいんです。

誤解の無いように言っておきたいんですが、ここで言う「読みやすい」は、「絵とか図ばかりで見やすい」とか「読み進めるにあたって知的負荷が低い」とかでは無くて、しっかりと考えさせられる内容になっているにも関わらず、僕のような人間でもちゃんと読めば理解できる言葉を使って書いてくれているという意味です。

世の中にはオードリーさん以外にも、「途轍もない知性の持ち主」はたくさんいるんだと思いますし、現にそういう人達が書いた本がたくさんあるし、僕も時々そんな本を読んでみようと思って手に取る事がありますが、大抵の「途轍もない知性の持ち主」達は、僕にはとてもじゃないけど理解できないような「難解な言葉」や「難解な表現」を使って本を書いているなあと感じます。

恐らく、そういう本を書く人達は、僕を読者として想定してはいないんだろうとは思っています。きっと僕よりももっと高い知性や読解力や語彙力を備えた人達を対象にしているんじゃないのかなと思っているんですが、オードリーさんは、そんな僕のレベルでもちゃんと理解できるような言葉や文章を駆使してくれながら、オードリーさんの中にあるモノを伝えようとしてくれているんじゃないかと思ったんです。

なぜなら、オードリーさんと、僕との間には、それこそ「途轍もない知性の隔たり」が在るわけです。世界中の人が注目する程の知性の持ち主と、自他共に認める落ちこぼれを地で行く程の知性の僕。だけど、その「途轍もない隔たり」を易々と架橋してくれたのがこの著作です。

そこに、「本物の知性」と「紛れも無い利他心」を感じたんです。

この本の中には、オードリーさんの「今」についても書かれていますが、「過去」についても書かれている部分がありました。その「過去」を読んでみると、10代の頃にシリコンバレーで起業をしただけでなく、事業を軌道にのせた後は自分から離れ、その後も、名だたる様々な企業で数々の実績を残してきたという事が、嫌味や自慢や権威付けの要素を1㎜も持たないままに、ただの事実として記述してあります。もちろん、ただそれだけでもこの人の凄さを十分に感じられますが、それらはあくまでも「過去」の話であって、その「過去」の経験を踏まえてそこからもずっと進化し続けて、今があるというのを、本を読み進めていくとそれらがスッと受け取れるように書いてあるんです。これが、本当に、凄いな、と。

よくある、いわゆる“成功者”の自著は、物の書き方や言葉遣いはどうあれ、大抵は「自分は、こうやってこんなに凄い事を、苦労したり、周りの助けを借りてやってきて、今はこんなに成功していて、これからこんな事を考えていますよ。だから、自分に注目してね」というような内容の本が多いという印象を受ける事がとても多くあります。何をどんな風に言っていても、結局は、ベクトルをずっと自分自身に向け続けているようなモノであり、そんな本を読むと、「何をどんな風に言ってても、結局、そうだよね」と僕は思ってしまうんです。それが良いとか悪いとかについては、僕にとってはどうでもよい事なんですが、「その知性や能力を、自分がさらに富み繁栄する為に使っていくんですね」と思わされるその感じが、なんというか、とても悲しいというか、寂しいというか、虚しいような、そんな気持ちになるんです。

でも、オードリーさんの書いている内容からは、全編を通じて、「自分の持っている力や積み上げてきたモノを、この世界のために全て余さず発揮していく」という、偽りや虚勢の一切存在しない、とても優しくて暖かくて力強い意志を感じます(まあ、実際に本の中にもそんなニュアンスの事が書いてあるからというのが大きな要因でもあるんですけど)。

こんな風に、わかりやすい概念を用いて方向性やビジョンを見せてくれて、尚且つ、それを明確に強い意志で「この世界のために、やっていく」と言葉にして、それを現に行動にしている人が存在するというこの現実と、そういう人が存在している事によって見えてくる未来への希望で、僕の中に“明るい力のようなモノ”が湧いてきたような感覚が、確実にあるんです。

本を読んで、この感覚が手に入った経験は、これまでにも何度かはありました。

思えば、それはいつも、オードリーさんのような「途轍もない本物の知性」を感じさせてくれるような人達が書いてくれた本でした。

それを書いた「本物の知性を持つ人」と、僕のような「大衆の中の大衆」の間に、しっかりと橋を架けてくれ、その橋を確かな実感を持って行き来が出来るようにしてくれて、この世界の未来に希望を感じさせてくれるような本でした。

何といっても、「大衆の中の大衆」である僕が、その人達の本を読んでもそれが間違い無く「本物の知性を持つ人」であると確証が得られるという、まるでパラドックスのような凄い事を起こす事ができるんだから、それはやっぱり「本物の知性を持つ人」が書いている本だという証明なんじゃないかなと思うんです。

そんな、「途轍もない本物の知性を持つ人が書いた本」を読み終えた自分は、オードリーさんの書いている事の中から、どんな事を学んで、どんな事を考えて、どんな事を行動としてこの現実世界に活かしていくのか。

今は、まだ本を読んだ余韻で全然スッキリ整理できていないけど、そこはオードリーさんを見習って、とりあえずしっかり睡眠をとってみる事で、明日になったら色々整理ができているんじゃないかと期待してみる事にしようと思っています。

こうやって、自分にとって都合の良さそうなところはすぐに取り入れられるのが、僕の「大衆の中の大衆」たる所以なんじゃないだろうかとも思っています。

そして、

「この世界が誰にとっても今よりもっと良くなるように、自分達にできる事ってなんだろう?」と考え、(自分達なりに)行動を起こしているところは、オードリー・タンさんと同じベクトルを向いていると言えるんじゃんないだろうか。

そんな、大それたことも、この本を読み終えた今は考えていたりしています。

『オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る』

未読の方は是非ご一読を。お薦めです。

あかね

株式会社プロタゴワークス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?