看书:『美術の経済学』(#57)

あなたには“どんな名前”があるか

美術市場で作品が流通する手段は2種類あるといわれています。

ひとつがプライマリー・マーケット(一次流通)で、もうひとつがセカンダリー・マーケット(二次流通)、その違いは「流通しやすさ」であり、その基準はアーティストの「名がどのくらい知られているか」が肝です。

たとえばギャラリーの方がアーティストより知られた存在ならばギャラリーで流通させた方が効率的ですし、逆にアーティストが知られていた存在ならば直販など様々な手段で対応するのが可能となります。

この「名前」というものは、美術市場においてその名前から何・どのような作品が連想できるかです。

ところで最近テレビ放送された相棒21第13話『椿二輪』にてこのような台詞がありました。

純粋な写実に過ぎない絵が見る者の魂を揺さぶる、それが芸術というものではないだろうかと。

放送の中では“情熱の画家”牧村遼太郎の展覧会で『椿二輪』が何者かによって切り裂かれるという事件が発生します。

この『椿二輪』という作品は牧村とその愛人である女流画家大宮アカネを二輪の花に喩えて描かれている遺作です。

完成後二人は心中を企て、牧村は亡くなり、大宮は一命を取り留めます。

しかし切り裂かれた作品は贋作で真作は盗まれていて、牧村の単独自殺は牧村夫人智子によって心中に偽装されたものでした。

そして偽装心中を企てる智子は大宮アカネに向かい、こう言い放ちます。

この人(牧村遼太郎)を情熱の画家に生まれ変わらせるの。数々の故意に身を焦がし、炎のような感情の全てをキャンバスにたたきつけた画家にね。

大衆は芸術作品の背景に物語を求める。物語性こそが美を本物にするんだから。

そして大宮アカネは「自分のため」とし、致死量に届かない毒を飲み、“偽装心中”するといった話でした。

インターネットの登場により名前を流通させる手段は格段に増え、作品を関連させやすいものになりました。

同時に各々の名前はその人の“名刺”となり流通しやすくなりました。

また美術品はそんな名前の主の表現するものとして美術や彫刻といった範疇を軽々と越えていくのが現代の特徴です。

ヒトは情報が好きなのは古今東西変わりません。

雑学好きもオタクも、噂話や陰口で賑わう飲み会や井戸端会議もみな何某かの情報が好きな証拠です。

しかし恋多きピカソや“愛の画家”シャガールに限定させることなく実際誰しもが何らかの物語(つまり人生)を持ち合わせています。

だから美術において大前提として大事なのは作品であり、作品が宿した“魂”のようなものがなければ不遇も困難もスパイスになりません(この作品に宿る魂みたいなものがベンヤミンがいう“アウラ”です)。

※尚、アウラ、シャガールについては別記事にて深堀したいと思います。

欧州の職人的生産と日本の浮世絵生産の類似性

ある絵画を制作するとき多くは単独で描く姿を想像するのではないでしょうか。

当然そのケースもあります。

ただ作品が大掛かりなものとなれば人の手を借りるのはどの業界も同じではないでしょうか。

それを「内省化」と称したり、あるいは「外部委託」であることもあります。

そしてそんな商いも経済的安定と結び付くには決まった顧客が必要になるのが世の常です。

平たく言えばリピート客で、それを美術の界隈ではその顧客をパトロンと一括りで呼ぶことがあります。

だから資金面から画家の生活などを支援する人はどちらかといえばスポンサーの意味合いの方が近いかもしれません。

実は絵を商品と考えたとき、絵の制作は“受注生産”だと理解すると分かりやすいかもしれません。

まず受注する人や工房があり、そこが専門分野を振り分け、絵を組織的に制作していく、そのようなイメージです。

オーダースーツでたとえると、あるテーラーのヒアリングの元、テキスタイル選択、パターン制作、カット、縫製等々、様々な素材や工程を経て出来上がります。

この場合、テーラーが受注者です。

ルネサンス期のパトロンであるメディチ家がスーツを注文する人(つまりお客)、ダ・ヴィンチがテーラーの役割だったと置き換えたら分かりやすいかもしれません。

同じように浮世絵も分業制でした。

テーラーに相当するのが絵師で、絵師が摺師、彫師へ仕事を振り分けるといった合理的な分担がなされていたのです。

浮世絵と明治維新以後の画家たち

明治維新以後、急速に西洋化を推し進めた日本ですが、絵画分野も御多分に洩れることはありませんでした。

もともと「美術」という概念が持ち込まれたのもまさに明治時代で、ここにアウラの移植を試みた人物こそ、日本近代洋画の父と呼ばれる黒田清輝でした。

日本は幕府といった「公」が絵師を雇うという「絵」というジャンルで生活していく、中々面白い仕組みがありました。

よく聞く「狩野派」は藩お抱えの絵師集団です。

そんな彼らは“御用絵師”と呼ばれていました。

彼らはどこに絵を描いていたかというと日本家屋の「襖」で、ヨーロッパの定義でいえば、それらは「デザイン」になります。

デザインとは用途ある道具に描かれる図案を指すからです。

日本には用途のないアートの存在がなかったので、アートの概念は元々浸透し難かったのかもしれません。

図柄や絵はそれ自体としてでなく、あくまで道具や用途を持ったものとして組み込まれて存在していました。

浮世絵も同様です。

浮世絵は印刷の歴史に組み込まれていました。

そして印刷は新聞、ニュースの歴史と密接に関わっています。

テレビやインターネットのない時代、絵はこうした事件を画像として提供するのに役立ちました。

ニュースでよく見かける裁判模様を描いた「法廷画」を思い出してみてください。

日本の裁判所において、基本的認められているのはメモやイラストのみで、報道などの目的で裁判官の許可があった場合、審理前の廷内撮影は認められているもののそれ以外は禁止されています。

そのため、視覚的な様子を伝えたい場合、新聞社やテレビ局は法廷画家に依頼するのが一般的です。

それはテレビやインターネット、また写真もなかった江戸時代の手法同様であり、絵師の手を借りてニュースがされていました。

つまり、日本においてこの絵の分野は創造性云々より商工業製品的要素が強かったのです。

ちなみに浮世絵がヨーロッパで陽の目をみたのは陶磁器の輸出品の際と言われています。

なんで陶磁器の輸出で?となる気もしますが、要するに割れないようにするための緩衝材(詰め物)として浮世絵が利用されていたのです。

なんか新聞紙みたいな使われ方ですよね。

浮世絵と新聞と関係があることがよく分かるエピソードではないでしょうか。

そんな明治維新後、絵師たちは画家となり、彼らは何をして生計を立てたかというと「見世物興行」、つまりサーカスのような達人技と洋画の物珍しさから注目を集めたのでした。

また絵を描きたい需要に応えるべく絵の先生となるという選択もありました。

それらは現在でも共通しているところがあります。

日本は美術館が多い理由とは

ところでハコモノ行政という言葉は御存知でしょうか。

バブル経済崩壊以前の日本でよく行われていた公共事業によって地域へお金を流す、そんなやり方を揶揄した言葉です。

美術館もその一環で林立しました。

そんなハコの問題は維持で、維持費が継続的に発生する点です。

景気が良いときは循環しますが、悪いときは大きな支出となり、足枷にすらなります。

現在、地方で芸術祭が多く開催されていますが、そんなハコを観光資源として再利用しよういう試みのひとつでした。

芸術祭という一過性の気質が新進気鋭のアーティストが新作を発表する場として利用されることで新鮮味を担保するという面白い側面も窺い知れます。

見られてナンボ、発表してナンボ、それは新時代の「見世物興行」ともいうべき様式かもしれません。

ヨーロッパで公開オークションが根付いた訳

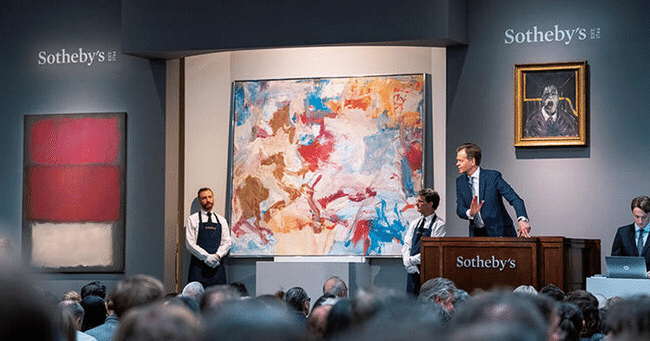

近年ではメルカリやヤフーオークションといったセカンダリーマーケットが日本でも賑わっています。

しかしながらオークションといえばやはりサザビーズやクリスティーズといった高額なやり取りがされるオークションの印象が強いかもしれません。

サザビーズもクリスティーズも18世紀ヨーロッパに起源を持つでオークションですが、身分証とクレジットカードの提示によって誰でも参加できる”公開オークション”なのです。

ではなぜそんな公開オークションといった形式がヨーロッパで端を発したのでしょうか。

それはヨーロッパの文化が育んだ「古いものを大切にする」という精神に根差ししているからです。

それを表すひとつのエピソードをご紹介させて頂きます。

ヨーロッパを代表する国のひとつ、英国でとある紳士は襟付シャツ(日本でいうワイシャツ)を祖父の代から同じテーラーの元で仕立てていて、その仕立てたシャツを自分の息子へ譲り渡すそうです。

しかしながら、たとえ家族でも体系はバラバラなので身頃(みごろ・手足襟を除いた胴体部)と袖をリメイクして使用します。

襟と袖(カフス)部は着用している限り汚れるため、新しい生地を使用せざるを得ません。

古い生地と新しい生地が混在したシャツはどうしても襟とカフス、身頃を2トーンにします。

これがクレリックシャツの由来です。

日本でいう“おさがり”は新品から中古へ「価値が下がった」ニュアンスがありますが、このクレリックシャツは“良いものモノを引き継ぐ”というニュアンスがある文化を物語るエピソードではないでしょうか。

まとめ

本書はお金の流れから美術というやや取っ掛かり難い分野に切り込んだ内容でした。

ただ中古となって尚、価値が増す美術作品の特異な部分であるものの、古着などと通じる部分も感じられました。

また時が経てば熟すウイスキーのように新しい(若い)ことだけが価値を付加するのでないことを思い知らされます。

それは人生の金言のようでさえあり、作品は額面を通して訴えかけてくるようです。

そしてお金という客観的な尺度だけに期待するのではなく、あなた自身の尺度(つまり愛着が湧く)による価値の高まりを期待しているようでもありました。

それこそがアートの価値で、存在理由かもしれません。

なるほど、世の中にお金を回す源流はここにあるのでした。

<本日の書籍>

頂いたものは知識として還元したいので、アマゾンで書籍購入に費やすつもりです。😄