謎の古墳時代を読み解く その3 朝鮮半島の三国史記と倭王武の活動

ここでは、宋書に登場した倭国王の武のその後活動を、中国や朝鮮半島の正史に記載されている内容から推測して、当時の倭国を考察してみます。

□倭国王の武に関する記録

中国側の歴史書には、倭国王の武について以下のような記録がある。

宋書

478年 倭国王の武が朝貢

高句麗への戦争を起こす上表文あり

武を安東大将軍になす

南斉書

479年 武を鎮東大将軍になす

梁書

502年 武の号を征東大将軍に進む

倭国王の武から中国皇帝への上表文の内容については、前回の『謎の古墳時代を読み解く その2 宋書の倭の5王と朝鮮半島への関与』をご参照ください。

武に関する中国側の記録はここまでだ。だかこの後に、上表文に書かれた通りに、武が実際に高句麗との戦いを行ったのかどうかを調査してみたい。どうやって分かるのかというと、残念ながら中国側には後続の記録はないが、実は、攻撃された側となるはずの朝鮮半島側の記録から読み解くことが出来るのだ。

□朝鮮半島の三国史記

朝鮮半島の歴史書である『三国史記 倭人伝』には、以下のような記録がある。

462年 倭人、襲いて活開城を破り、

人一千を虜にして去る

463年 倭人、そう良城を侵し、克たずして去る

要撃して大いに之を敗る

倭人がしばしば国境を侵すので、

緑辺に2城を築かせる

476年 倭人、東辺を侵す。之を敗る。

殺戮するもの二百余人なり

477年 倭人、兵を挙げて、五道に来襲する

ついに功無くして還る

479年 倭国の兵、来て侵す

始めて明活城を築き入りて来るを避く

梁州の二城を囲むも、克たずして還る

482年 倭人、辺を侵す

486年 倭人、辺を侵す

493年 倭賊に備えるため臨海、長嶺の二鎮を置く

497年 倭人、辺を侵す

500年 倭人、長嶺鎮を攻め陥す

実は、朝鮮半島の歴史書には、紀元前から、7世紀あたりまでは、頻繁に倭人が侵攻して来た記録が数多く残っている。はじめて知った方は、こんなに多数の戦の跡があり、驚かれると思う。

倭国王の武の中国への朝貢と上表文が478年の出来事のため、武の出兵は、その翌年の479年、そして、それ以降の記録だと考えられる。どうやら、倭王の武は、中国側へ伝えたあとに、実際にすぐに朝鮮半島に出兵したようだ。

特に梁州(朝鮮半島の上部の現在の中国で、当時の高句麗の地域と思う)まで攻めて行き、城を、しかも二城を囲っているのは、本当に凄いと思う。倭王武の本気さ、覚悟がみてとれる。

当たり前だか、相手が城に籠城する、そして敵地でその城を囲むという事は、朝鮮半島側の軍よりも、よほど、倭国の方が戦力が多い、そして志気が高いという事だ。敵の方が戦力が少なければ、出陣して蹴散らせば良いからだ。古来より、城の中の兵力よりも、少ない兵力で城を取り囲んだという記録は無い。当然だか、相手より少ない兵力で城の四方は囲めない。

倭人からすると海を渡り、おそらくは朝鮮半島の南端の国(加羅や任那)にいる仲間や味方と合流し、朝鮮半島の敵地あるいは同盟国をどんどん北上し、中国大陸側に位置する高句麗まで攻めていき、敵の城を囲める戦力だ。相当な準備と、高い志気と、大多数の軍隊の人数だったと思われる。

しかし、それでも高句麗を倒す事は出来なかった。城攻めは、従来、城の中よりも10倍の兵力が無いと、攻め落とせ無いとも言われている。そこまでの兵力の差は無かったのかもしれない。また、相手の籠城により、敵地が故に戦が長期化した事により、最後には兵糧が不足してやむなく撤退となったのかもしれない。

いずれにせよ、その後も、500年頃まで、武の朝鮮半島への出兵は行われていたと読み解くことが出来る。これらの戦の結果、征東大将軍にまで昇格したのかもしれない。このように、武は実際に行動を起こしたのだ。

□この時代の日本の記録は?

ここでは、この時代、5世紀末から6世紀始めに日本では、どのような時代だったのかを、日本側の記録から、少し探ってみたい。

まずこの時代の天皇はというと、以下のようになる。『日本書紀』や『古事記』によって記載内容が違ったり、そもそも西暦年は書かれていないため(歴代天皇の在位した年数などの記載内容から計算して算出する必要がある)、以下の西暦は、一説としての目安である。西暦は、天皇としての在位の期間である。在位終了年が、その天皇の死亡年になる。

20代 安康天皇 453 - 456

21代 雄略天皇 456 - 479 ※武が朝貢し上表文

22代 清寧天皇 480 - 484

23代 顕宗天皇 485 - 487

24代 仁賢天皇 488 - 498

25代 武烈天皇 498 - 506 ※武が征東大将軍に

26代 継体天皇 507〜531

27代 安閑天皇 531 - 535

ここで改めて考えてみると、武が倭王になって中国に朝貢した478年頃の時期と、雄略天皇が死亡する時期が同じくらいであり、この2人活躍時期がかなりズレていることや、倭王武が一代で在位して活躍した時期と、日本の天皇の代ではかなり一致しない事が分かる。478年から502年と考えられる倭王武の時代に、5人の天皇が在位している事になるからだ。

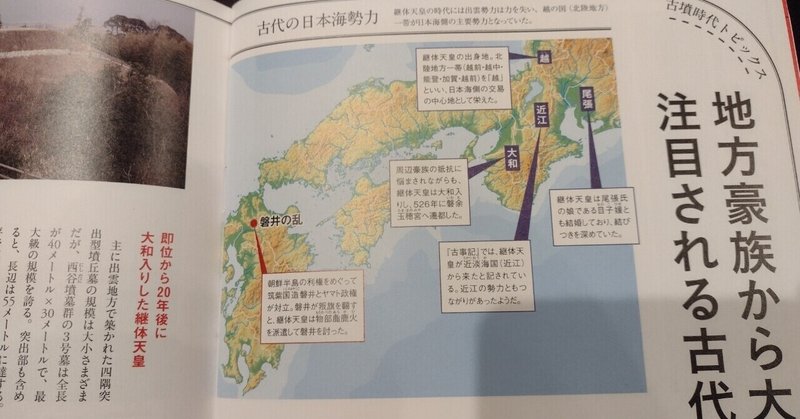

実は、倭王武の後の時期と思われる時代に、ちょうど「継体天皇」が存在している時期となるのが、とても大きな意味があると考えている。この継体天皇は、日本の天皇史上有数の謎大き天皇であり、政権交代すら連想されるいわく付きの存在だからだ。簡単に説明すると、15代応神天皇(応神天皇自体も謎大き王朝交代説もあるような非常に重要な位置づけの天皇)の5世孫であり越前国を治めていた人物(一方、古事記では、淡海国から迎えたとあり、国すら異なる)で、本来であれば天皇になれる存在ではなかったが、運良く天皇になれ、即位した後も約20年間は、警戒して大和入りをしなかった人物となる。このため、力を持った地方豪族が、武力を用いて天皇になり、ここで王朝が交代したという説が根強く存在している。

この6世紀前半での主な日本側の出来事を並べると、以下のようになる。

507年 武烈天皇が崩御、後継者が不在

507年 大伴金村が越前から継体天皇を迎える

512年 大伴金村が任那四県を百済に割譲

代わりに百済から五経博士が来日

527年 筑紫の磐井が反乱を起こす

528年 継体天皇、大伴金村の命で

物部麁鹿火が九州で磐井を討つ

538年 百済から仏教が伝来、崇仏論争が起こる

540年 大伴金村が任那四県割譲問題の責任で失脚

587年 蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす

いよいよ、日本人に馴染みがある、有名な大伴、物部、蘇我という日本古代の豪族達の氏族が出てくる時代となってきている。

まず、大伴金村が、任那の四県を百済に割譲したとされる件は、高句麗によって北半分を攻め取られた百済から日本に要請が来て、日本の領土であった任那の四県を百済に譲ったとされる出来事だ。その代わりに、一流の知識人である五経博士の段楊爾(初代)、漢高安茂(2代目)などを来日させ、日本の知識、文化の向上を図ったとされる。また、事実か陰謀かは不確かだが、このとき大伴金村が百済から賄賂を受け取ったとして、後の責任問題からの失脚に繋がる。この割譲は、友好国の百済のため、百済に高句麗への盾として働いて貰うため、日本の知識・文化向上のため、賄賂のためなど、様々な諸説がある。

五経博士とは、元々は、前漢時代の古代中国にあった官職の1つです。儒家の経典である五経(詩経、書経、礼記、易経、春秋)を教学する学官であったようです。これらの書には、儒教の元となるような原理原則、礼節、考え方、占い術、歴史などが書かれています。これらの内容を熟知した知識人であり、自身の知識を教え広めたり、政治や争い事の際の相談役だったりを行う立場の人です。

ここでかなり凄いと思うのは、国の土地を4県分譲った対価として、当代一流の知識人を日本に招いたということです。例えば、対価としてその土地に見合う金銀財宝や、船や武具や、鉄鉱石などの原材料や、譲った土地の租税の一部を毎年貰い続けるなども、考えられるわけです。その中で、あえて、知識がほしいと、自分達の学び、成長を目指したところに、当時の日本人の先進的な文明への憧れや、本気で国や人の文明文化の成長を目指した強い思いが伝わってきます。

そして、いよいよ筑紫の磐井の乱だ。こちらは、『日本書紀』と『古事記』や『風土記』等では、記載内容がかなり異なる。(個人的には、だいたいこういう場合には、『日本書紀』の内容の方が、当時のヤマト政権の正当性をアピールして都合良く書かれているからだと感じ、『古事記』あるいは『風土記』などの内容の方がかなり史実に近いと思う。)

『日本書紀』によると、「当時のヤマト政権が、新羅に奪われた加羅の土地を回復しようと朝鮮半島に出兵しようとしたが、それに気がついた新羅が、先に九州の豪族の磐井へ賄賂を贈り、ヤマト政権軍の妨害を依頼し、反乱を起こした」という出来事になる。このとき、磐井は、ヤマト政権軍との戦いの前に、火の国(肥前、肥後)と豊の国(豊前、豊後)を先に制圧し、戦に備えてヤマト政権軍との戦った事になっている。(ちなみに、『筑後国風土記』では、継体天皇の大和の軍が突然筑紫君に攻めて来て、筑後君は大分に逃げて行ったように書かれている。)

私は、この磐井の反乱を、これまでの倭国と高句麗、新羅、百済の関係性などから考えても『日本書紀』の内容のままだったとは思っていない。この時代の新羅ならば、倭国であれば、戦って勝てる相手と考える相手であり、新羅からの賄賂ごときになびいて内乱になるわけもなく、新羅が倭国側の素早い軍事行動を事前に察知して調略に動くことが出来るのかもあやしいと思うからだ。

この磐井の反乱とされる事件こそ、実は九州の倭国の王である倭の5王の武の次の後続の子孫の王である倭国と、近畿のヤマト政権の軍との争いが行われ、そして近畿のヤマト政権が勝ったという出来事だと思っている。神武東征の伝承の流れから捉えれば、元々の九州の倭国の本家と、少し前の時代に九州から流れていって畿内で立ち上がった分家勢力が争い、後続の分家が勝利したような状況だ。

という事で、この磐井の乱を区切りに立場が入れ替わっていき、6世紀から7世紀の間に徐々に、九州倭国が、畿内のヤマト政権の日本国に完全に切り替わったと考えている。なぜならば、6世紀の後半や7世紀の初め頃からは、日本の政治の舞台の中心は、飛鳥、奈良などの畿内にシフトするからだ。

なお、この磐井の乱の後も、実は筑紫君磐井の一族は九州内での勢力をある程度保っていたし、反乱した筑紫君磐井の墓は、生前から造られていた全長135メートルもある巨大な前方後円墳である「岩戸山古墳」に祀られている。なぜ墓まで分かるのかというと、『風土記』に磐井の墓について詳しく記載があるからだ。そして、九州の古墳の最大の特徴の1つである4世紀から7世紀にかけての「装飾古墳」の文化も残っていて、この時代のあとも古墳時代まではちゃんと北部九州の文化が継続して残されている。決して攻め滅ぼされたわけではないのだ。この当たりに宗家への配慮というか、高貴な血の強さというか、一族滅亡の恨みや祟を恐れてというか、九州倭国が偉大だったが故になどの無下には扱えないというような事情を感じる。前の時代とはなるが、これとは反対に出雲地方を納めていた大国主命は、地方豪族としては完全に滅ぼされていて勢力を失っているケースもあるからだ。

北部九州の倭国連合が力を失っていった大きな理由は、度重なる朝鮮半島への進軍により疲弊して国力が下がっていたこと、高句麗との戦に勝てずに領土拡大による実利を得れなかったこと、戦に勝てないことでの王への忠誠心や求心力が低下したことなどが考えられると思う。そういう状況下があり、磐井の乱とされる戦に負けたことが大きく影響していると考えている。

□なぜ九州北部の倭国にこだわるのか

武の上表文の説明では、倭国が占拠した領土は、北は95カ国で、東の55カ国、西の66カ国だ。北が一番国の数が多く、倭国は、東西南北で言うと、何よりも、北に一番力を入れている。北部九州にとっての北というのは、朝鮮半島であり、その先にある中国だ。なぜこんなにも北を意識した国政なのか、その答えは、なによりも、本当に簡単な話で、土地が近いからだと思う。(近畿地方にとっての北は、朝鮮半島ではなく、北陸、東北地方だと思う。)

福岡市や北九州市に住む人々は、現在でも北を身近に感じていると思う。本当に近いのだ。例えば、ラジオのチャンネルを合わせていると、朝鮮半島からのハングルの放送が、雑音と共に聞こえてくるくらいに。船に乗って3時間で韓国に着くほどに。飛行機ならばたったの1時間だ。福岡県内には古くから朝鮮半島や中国大陸からの在日の方々も身近に沢山住んでいる。博多には今でも「唐人町」という名の町が残っている。唐人町の由来では『筑前国続風土記』には「其始高麗人(朝鮮半島の高句麗の人)住せり」とあり、『筑前国続風土記拾遺』には「往古は唐船(中国の唐の船、または、7世紀から10世紀と唐の時代が長く続き日本にも馴染みがあったため、後の時代も含めて中国のことを唐と呼ぶことも)が泊まりしゆえ」という記載が残っている。

魏志倭人伝と同じ『三国志』内の「魏書東夷伝弁辰条」の中に、「国出鉄韓濊倭皆従取之諸市買皆用鉄如中国用銭又以供給二郡」という一文があります。弁辰という国は、後に任那や加羅と呼ばれるようになった日本(倭)にも馴染み深い国です。太字部分を訳すと「弁辰は鉄を産出する。韓人や濊人や倭人はみなこの鉄を取った。市場で銭のように鉄を用いた。」のような意味となります。北へのこだわりの大きな理由の1つは、この鉄を手に入れること、鉄を始めとした欲しい産物も手に入れることが出来ること、だと思います。

一方で、近畿にこの時代の倭国の中心があったとした場合、近畿の人が朝鮮半島を身近な存在として意識することは、ほとんど無いのではと思う。かなり遠い異国の話しだからだ。近畿ならば、当時の日本大陸の中心に位置し、瀬戸内海、中部地方や関東方面や北陸など、東や西やの日本国内に強い意識が向くと思う。実際に日本の中心、都は長く京都にあったわけだか、白村江の戦いで敗れて以降で、その間、当然、朝鮮半島との小規模な戦いや国交上の交流はあったが、近代に至るまで朝鮮半島に強い思いをよせて、大々的な出兵をした記録は無い。逆に、それまでの5世紀までの間には、頻繁に朝鮮半島に繰り返し侵攻している。明らかな違い、こだわりを感じる。

つまり、朝鮮半島を重要な拠点と考えて頻繁に関与し侵攻していた倭国と、それ以降、ほとんど朝鮮半島への出兵するような関与を行っていない日本とは、外政の方針が全く異なり、国の母体が異なるのではないかと考えている。

3世紀に倭国、邪馬台国が北部九州をにあったとするならば、6世紀後半から7世紀にかけて近畿地方を中心とした飛鳥時代、文化が生まれたのは間違いないわけなので、その間に北部九州から近畿地方に、国の中心、政権が移ったと読み解く事が出来る。そして、既に説明したように、それは、やはりおそらくは6世紀の前半から半ばにかけて起きたことだと考えている。(歴史の通説にはなっていませんが、実は4世紀、5世紀、6世紀、7世紀あたりでの王朝や政権交代説は、古くから多数の諸説があり、特に私の考えたアイデアというわけではありません。ただし、本連載内容の考え方やその理由等については、独自の視点や解釈などのオリジナリティはあると思います。)

このように考えた場合、丁度この時代の出来事とされている継体天皇の存在、磐井の反乱という記録が様々な事を物語っているような気がしてならない。つまりは、九州倭国から、機内ヤマト政権に政権交代したさまを継体天皇の存在が暗示させ、磐井の乱が、実際のその政権交代したきっかけとなる戦の出来事だったという捉え方だ。

(この継体天皇や磐井の反乱などについては、この後の連載で、日本側の歴史を振り返る際にまた詳しく考察したい。)

さらに、次の時代には、この政権交代を暗示させるもう1つの別の出来事が中国側の記録に残されている。今度はそちらを考察していきたい。

■次回は、隋書の倭国 異なる倭王について

最後までお読み頂きありがとうございました。😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?