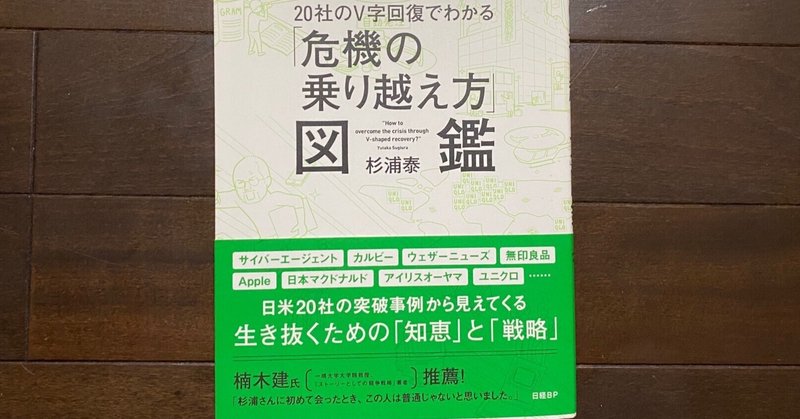

20社のV字回復でわかる「危機の乗り越え方」図鑑 (著・杉浦泰さん)

2022年、読了した最後の本がこちらです。

↓の記事で書いた通り、企業の「沿革」への関心が膨らんだので選んだ一冊です。

本の著者、杉浦さんは THE社史 というWEBサイトを運営されています。

トップページの開発目的で述べられています。

ビジネスパーソンに長期視点を普及するため

次の行で「やらないこと」として

SNSを通じたマスへの情報発信、SEO対策

と述べられていて、noteで紹介しちゃって良いものか、、、という一抹の不安も。でも、会社の沿革を繙くことの大切さを知ってもらいたい、気づいてほしいという想いでこの記事をつくっているので、杉浦さん、どうかなにとぞご理解くださいますようお願いします。

この本では20社が実際に陥った「危機」。なぜ、どうした事情、環境の変化でその「危機」はやってきたのか。それをどう克服したのか、が説明されています。

登場の20社は

IBM、サイバーエージェント、良品計画、カルビー、オムロン、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、日本マクドナルド、ウェザーニューズ、伊勢丹、森ビル、ファーストリテイリング、ゼネラル・エレクトリック、ノーリツ鋼機、パルコ、東宝、Apple、Adobe、シスメックス、アイリスオーヤマ、P&G。

20社の中には、「危機」があったのですか!?という会社もあり、多くの学びがありました。

特に印象深かったケースをいくつか書き留めておきます。

サイバーエージェント

W杯では大変お世話になりました。ありがとうございます。

サイバーエージェントの「危機」として取り上げられているのが2000〜2003年頃にかけての高い離職率です。

高い離職率は、自身の中長期的な成長を阻むだけでなく、「敵に塩を送る」という事態を招いていたのです。

自社の強みが何か、にもよるのでしょうけれど、当時のサイバーエージェントの事業は、そこで働いた人が競合に移ると脅威になるものだった、ってことですね。

この「危機」をどう克服したのか、それは本でぜひご確認を。

サイバーエージェントの歴史を、決算書から振り返るケーススタディとしては

この本のChapter 4で198頁から220頁まで、で詳しく紹介されているので、こちらもオススメです。

良品計画

印象深いキーワードは2つ。

「感性の経営」と「店舗が汚い」。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

本では全ての事例について、著者の杉浦さんによる「まとめ」が付いています。

USJ が「危機」を乗り越えた、突破した要因として挙げられていたのは「執念」。

危機的な状況でも絶対にビジネスを成功させるという「執念」こそ、危機の突破に必要な心構えといえるでしょう。

伊勢丹

152頁から始まる段落の見出し。

リスクをとって「これから栄える場所」に社運をかける

1933年、新宿に新店舗を出店した伊勢丹。この決断がリスクをとっての社運を賭けたものだったというお話です。

リスクをとった判断で思い起こされるのが

この本のキーワードで強く印象に残っているのが

「あきれるほどのコスト投下」と「腰を抜かすほどのリスク」。

伊勢丹の当時の経営判断、資本配分は「腰を抜かすほどのリスク」テイクだったのだと感じます。

本の著者、杉浦さんのプロフィールを見ると、みさき投資で働かれた経歴をお持ちです。「長期調査家」の一員だったのですね。

東宝

東宝の不動産事業の強化への評価は高く、1970年代には「抜け目のない東宝」「”脱映画”へまっしぐら」などと賞賛されるようになっていきます。

テレビの普及、大衆化で急激、急速に環境変化し、日本映画が大きな打撃を受けたことが説明されたこの事例。

ここは、ごめんなさい。映画、そして、この「抜け目のない」という言葉にどうしても反応してしまう僕がいます。

ああ、つまり「続編をつくるぞ」という意味なんだとわかる。さすが東映、隙はあっても抜け目はない。

東映も「抜け目はない」と、このレビューで評されていて。

この映画が個人的にとても好きでして、Amazonプライムで無料視聴できた時期には3回くらい見ちゃったかなあ。BSなんかで放送されたりするとついつい見てしまいます。

やっぱり、東宝も「抜け目はない」んだなあ、と。

シスメックス

最後の「まとめ」から。

圧力に応じて価格を下げるということは、提供価値を正しく定義できていないことを意味します。

自分たちが提供している価値は何か、それがどんな点で他で代替し得ない(しづらい、代替しようとするとコストがかかるetc)のか、そこを突き詰める、煎じ詰めることの大切さが強調されています。

P&G

P&Gの日本での事業展開の歴史が振り返られています。非常に興味深い歴史で、一時は日本からの撤退も真剣に検討されたとは全く知りませんでした。

この危機を克服、乗り越えた際の施策、行動。310頁から始まる段落の見出し。

日本市場を攻略するための「3つのステップ」。

3つのステップ、大変興味深いものでした。日本の環境に順応、適応しようとする施策が2つ。もう1つは、日本の環境とは全く反対の施策でした。内容は本でご確認いただきたいのですが、この判断は「なるほどなぁ」と感じました。

順応、適応しなければならないこと、と、逆張りをしなければならないこと。

ぜひ本をご覧ください。

全ての事例を読んでみての感想

沿革、歴史を知ることが非常に大切だとあらためて認識しました。というのも環境変化に対して適応するのか、抗うのか、時間を置くのか、それらの判断、行動は、その会社がどんな人たちが歴史をつくってきたか、その会社に根付いている「文化」に拠るところも非常に大きいと考えるからです。もしかしたら「運」の要素もあるかもしれません。でもその「運」を文化が引き寄せることっていくらかあるようにも思います。

「人」が会社をつくって、動かして、そして社会に「価値」を届けている。

その当たり前をさらに強く心に刻む読書体験となりました。

この本を手に取ろう!と思ったきっかけについての記事もご紹介します。

こちらです。

サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5