【GW企画】短編小説「ペイヴメント」第1話

プロローグ

『pavement』とは『舗装』を意味する。自動車がその上を走るアスファルト舗装の厚さはたった数cm。その中に次元の異なる空間が存在するとしたら・・・。

【10秒でストーリー解説】

市役所の所長となった“私”は、退屈で面倒臭い職務を何事もなくこなしていた。若かったころの仕事への情熱も失せ、いつの間にか人を見下すような人間になっていた。“これでいいのか”とも思わない。周りの人はちやほやしてくれるし、安泰な老後が待っている。もうこれでいいと思っていた。あの事件が起きるまでは・・・。

夏の日差しがギラギラと照り付ける。太陽光線が肌に突き刺さるようだ。

—なんでこんな真夏の炎天下に、屋外でバーベキューなんだ。

額の汗を拭いながら部下たちに愛想笑いを浮かべてはいたが、私は心の中でそう思っていた。

この街の市役所長の任に就いて三年が過ぎた。特に大きな問題も起こさず、平穏無事な日々を送ってきた。今日のような部下たちとのコミュニケーションも怠ったことはない。いつの間にか部下たちへの感謝の気持ちも薄れてしまったのか、こんなイベントが面倒くさくて仕方がなかった。笑顔を繕ってはみせるが、そのことすら苦痛に思える。

部下たちは肉を焼いてはせっせと運んできてくれる。コップのビールを飲み干せば、待ってましたとばかりに注ぎに来る。嬉しい気持ちはあるが、早く冷房の効いた部屋に戻りたい。そのことばかりを考えてしまう。

「所長、そう言えば明日は新設道路工事の現場見学ですよね。私もお供します。でも明日も暑いんでしょうねえ」

工事課の課長が話しかけてきた。

「あぁ、橋の架設工事が終わって舗装をするらしい。その視察だよ。これも仕事さ」

私は浮かない声で返事をした。

「所長、ご存知ですか。舗装工事に最中に現場監督や作業員が行方不明になるって話し。さっきまで作業をしていたのに気が付いたらいなくなっていたらしいですよ」

「そんなの有りもしないただの都市伝説だろ」

「真相はきっとそうなんでしょうね」

私はこんな他愛もない話にも作り笑顔で応えなければならない。所長とは実に面倒臭いポジションだ。

芝生張の広場とは言え、じっとしているだけなのに汗が絶えない。明日の視察時の暑さはこの比にならないだろう。橋梁工事の現場は足元のコンクリートから太陽の照り返しが遠慮なく襲ってくる。

さらにその橋の上に敷設するアスファルト合材の温度は百度近い。近付いただけで火傷しそうだ。なぜこんな時期にそんな場所へ行かなければならないのか・・・。

翌朝、専属のドライバーが運転する社有車で現場事務所に就いた時には、すでに見学の準備が終わっていたと言うか、私たちの到着を待ってくれていたようだ。

私は社有車から降りると、部下たちに先導されて工事現場へと足を踏み入れた。気温は30℃を超えていた。少し歩いただけで作業服が汗でびっしょりになった。

現場でしばらく待っていると、現場監督と作業員たちが私の前に整列し挨拶をしてくれた。現場監督は四十歳過ぎだろうか。作業服を着こなし清潔さが漂っていたが、どう見ても現場のたたき上げといった顔をしている。

それに反して後ろに並んだ作業員たちは、薄汚い身形をしていた。歳の頃は20代から30代と言ったところか。作業服は薄汚く、鼻をつまみたくなるほどに汗臭い。

現場監督が工事の概要説明をしているのに、ぺちゃくちゃと作業員同士で話をしている。明らかに私たちへのリスペクトなどない。彼らと私は明らかに住んでいる世界が違う。

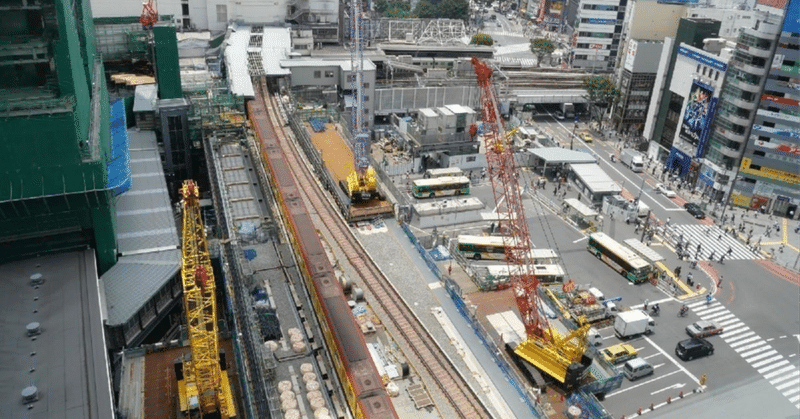

現場監督の説明が終わると、すぐさま舗装工事が始まった。アスファルト合材を満載したダンプカーが橋の上に姿を現した。タイヤの跡がコンクリート面を遠慮なく汚していく。

この橋を渡る最初の車がこれなのかと思うと、現場監督が気の毒に思える。ダンプカーが所定の位置に着くと、荷台が持ち上がりアスファルト合材がどっと橋の上に落とされた。

「熱いっ!」

私は思わず声をあげてしまった。幸いにも作業員たちには聞こえなかったようだ。作業員たちは落とされたアスファルト合材に飛びかかるようにして、トンボでそれを敷き均し始めていた。

トンボとは2mほどの長さの木の棒の先に、平たい板が取り付けられた道具で、その形がトンボに似ていることからそう名付けられたらしい。野球場の土を均すときにも使われているものと同じものだ。

とにかく作業員たちに私の声を聞かれなくてよかった。作業員たちに申し訳ないと言うより、デスクワークに浸っている軟弱者と思われたくないと言うのが本音だ。

それにどんなところから悪評が広まって、市民の間に浸透するかわからない。不用意な発言は絶対に聞かれてはならない。

ダンプカーが入れ替わり立ち代わりアスファルト合材を橋の上に落としていく。同じ光景を何度も見ていると飽きてくる。私はふと目の前の敷き均されたアスファルトがどれだけの熱さなのか知りたいという衝動に駆られた。

部下たちは工事状況の写真を撮るために私の傍から離れていた。私は一人、転圧されたアスファルトの上に足を踏み入れてみた。安全靴越しでは足の裏で温度を感じることができない。

そこでしゃがみこんで右の掌をアスファルトの表面にかざしてみた。近づけただけで手が焼けるような熱さだ。こんな場所に長居をしていてはさらに汗だくになってしまう。

早々に立ち去ろう、そう思って腰を上げようとしたその時、私の手元近くでアスファルトが微かだが盛り上がってくる様子が見えた。

<第2話へ続く>

小説を読んでいただきありがとうございます。鈴々堂プロジェクトに興味を持ってサポートいただけましたらうれしいです。夫婦で夢をかなえる一歩にしたいです。よろしくお願いします。