教養としての「メトロポリタン美術館展」

チケットをいただきまして、本日は「メトロポリタン美術館展」へ。

選りすぐりの名画65点のうち46点が本邦初公開だそうで、これは混みそうだと思い、前回の反省も踏まえて開門前の9時から並んだら、なんと一番に入場することができました(案の定、後ろは長蛇の列)。

印象的だった事柄は3点です。

※以下の写真は、メトロポリタン美術館およびルーブル美術館のパブリックドメインの写真を掲載しています。プラトンとアリストテレスのイラストもロイヤリティ・フリーの素材を拝借しています。

(1)パロディ? いや、古典主義です!

17世紀のフランスで古典主義絵画の中心となったニコラ・プッサンの《足の不自由な男を癒す聖ペテロと聖ヨハネ》は、中央にペテロとヨハネを配した宗教画です。

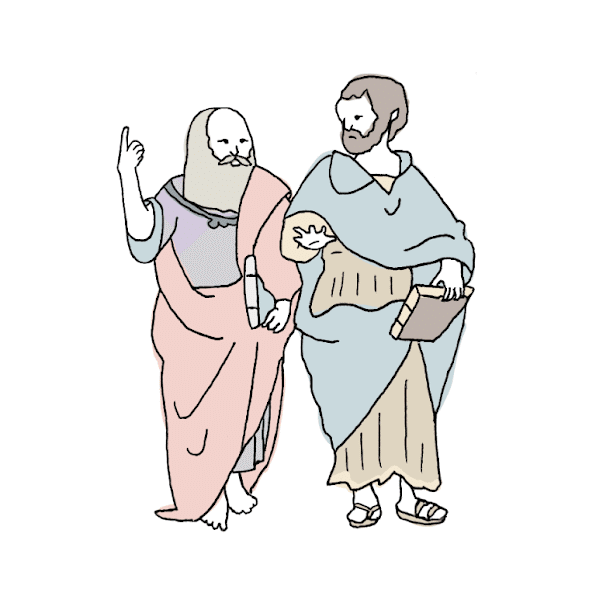

これを見て、一瞬、ルネサンス画家ラファエロ・サンティの《アテネの学堂》のキリスト教版パロディかと思いました。

《アテネの学堂》の中央にプラトンとアリストテレスを配している構図、場所の設定、衣服の形状や色など、非常に似ている。しかもプラトンが人差し指を立てているポーズまで真似しちゃって…これがフランス絵画の「中心」でいいの!?

と、思いましたが、ルイ14世の治世下で美術政策の中枢を担ったアカデミーが、古代とルネサンスの美術を模範とする古典主義様式を打ち出していたからこその現象のようです。

なるほど、既に中世でスコラ学が完成(キリスト教の下にギリシア哲学を位置づけて統合)し、さらにルネサンス(古代ギリシア・ローマにならった人間の解放)を経て、絶対王政期に王の治世を正当化するために宗教を利用した(王権神授説の台頭)からこそ出てきた絵画だな、と。

それにしても、もし近代法の流れを汲む現代にラファエロが生きていたら、著作権侵害でプッサンを訴えていたかも?(笑)

(2)有名であればあるほど、一目で誰が描いたかわかる!

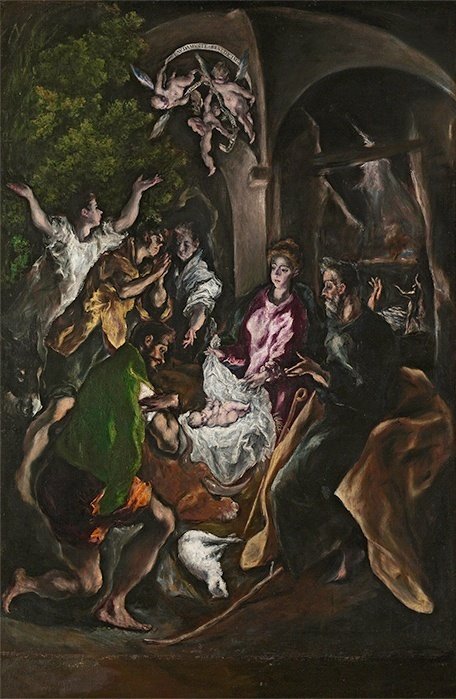

たとえ日本で初公開だとしても「エル・グレコはやっぱりエル・グレコなんだ!」と思いました。

最後の第Ⅲ部なんて顕著で、「ターナーはターナーだし、ドガはドガだし、ルノアールはルノアールだし、ゴッホはゴッホだし、ゴーギャンはゴーギャンだし、セザンヌはセザンヌだし、モネはモネだ!」というふうに、全部当てられる感じでした。

独自の画風を生み出した画家の作品は、他の追随を許さず、説明プレートを見なくとも一目でそれと認識できる。その画風に到達するまでには紆余曲折あったかもしれないけれど、「守破離」の「離」の域に達し、同じ画風で描き続けることで人々に受け入れられ、認知されていくのだと感じました。ザイオンス効果のように。

そういう意味では、多作であることも重要で、現代作家でいえば草間彌生さんなんかまさにそれにあたるように思います。

(3)男性と女性が描いた「女性」は違う!

アカデミズムとレアリスムの「女性」も違う!

まず、「ブーシェもやっぱりブーシェなんだな!」と独自の作風を思ったのはもちろんでしたが、ロココ時代を代表するだけあって、ブーシェの描く女性は、透明感があって柔らかそうな肌、華やかでかわいらしいスイーツのような印象でした。

一方、同じくロココ時代にマリー・アントワネットの専属画家を務めた女性画家エリザベート・ヴィジェ・ル・ブランの次世代として現れた女性画家マリー・ドニーズ・ヴィレールの描く女性は、逆光を受けて顔や体には深い影が差し、鉛筆と画板をもって鋭くこちらを見ています。どちらかというと社会的抑圧や意志の強さなどを感じる作品です。

実はこの作品、メトロポリタン美術館に寄贈された1917年当時は《皇帝ナポレオン1世と皇后ジョセフィーヌの戴冠式》や《サン=ベルナール峠を越えるボナパルト》で有名な新古典主義の巨匠ダヴィッドのものだといわれていたそうです。ヴィレールのものだと判明したのはなんと1996年だったそう。男性画家の作品として世に出回っているけれど、実は女性が描いていたというものが他でもありそうな気がしました。(そういえば、日本でも北斎の絵を三女の応為が描いていたといいますね。)

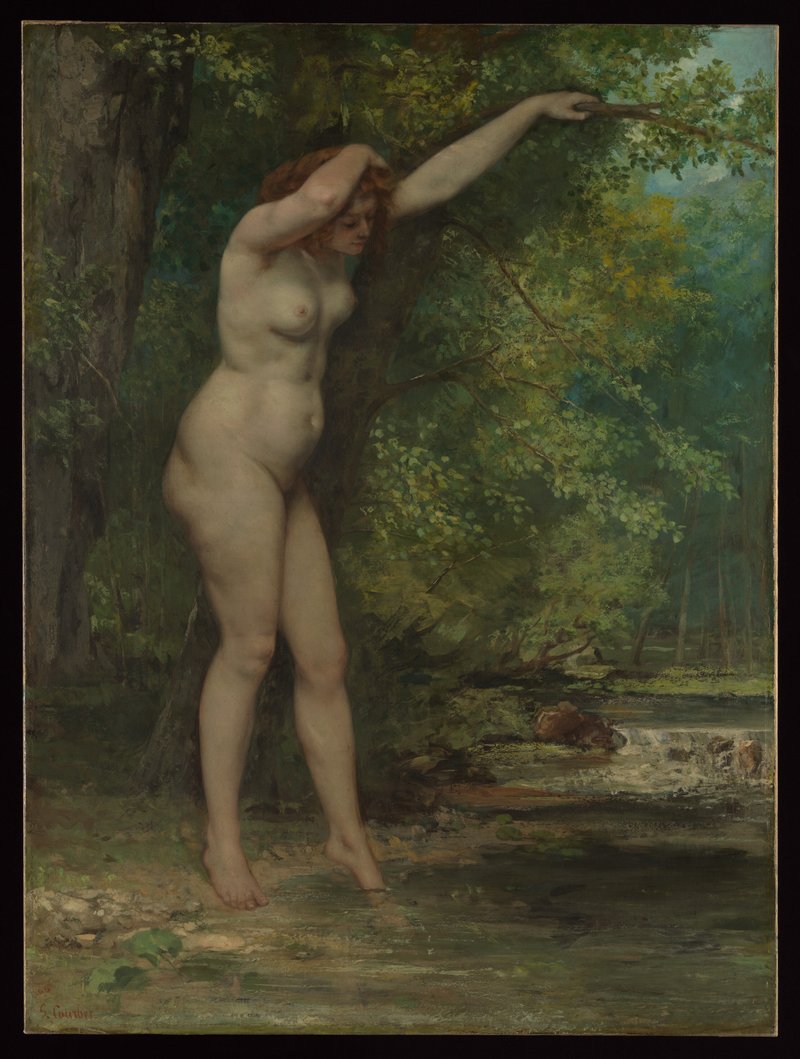

また、フランス革命後の19世紀前半は、普遍的な理想美を追求するアカデミズムから、個人の感性や自由な想像力にもとづいたロマン主義が台頭し、19世紀半ばには理想化せずありのままに描くレアリスム(写実主義)が隆盛します。

このうち、アカデミズム絵画の代表格であるジャン=レオン・ジェロームの絵画では、均整のとれた美しい女性のヌードが描かれていました。

しかし、レアリスムの泰斗クールベの女性像は、脂肪やセルライトまで忠実に描いた現実に近い女性のヌードが描かれており、とても対照的でした。

置かれた立場や時代によって、こうも女性の描き方が異なるとは面白いですね。

ちなみに、私のなかにも男性主義的なメンタリティが内面化されているので、「ブーシェの女の子、かわいい!食べてしまいたい!」と思ったり、「こうならなきゃいけないのかな。しんどい……」と思ったりと、感情が忙しかったです(;^_^A

サポートいただけると、励みになります。よろしくお願いいたしますm(__)m