【短編小説】Ambient:ブラウン管をなぐる老婆

まるで悪い子を叱るように繰り返しブラウン管テレビを叩くので、ぼくはそれが壊されてしまう気がした。恐ろしいのと同時に悲しかったのは、老婆の紫色の拳でタコ殴りにされるそのブラウン管が、ぼくのブラウン管だったことだ。執拗に殴られ続けたせいで、もはや開き直って、なにひとつとして画面に映してやるもんか、と意固地になっているようにも見えてきた。もちろん、ブラウン管の話だ

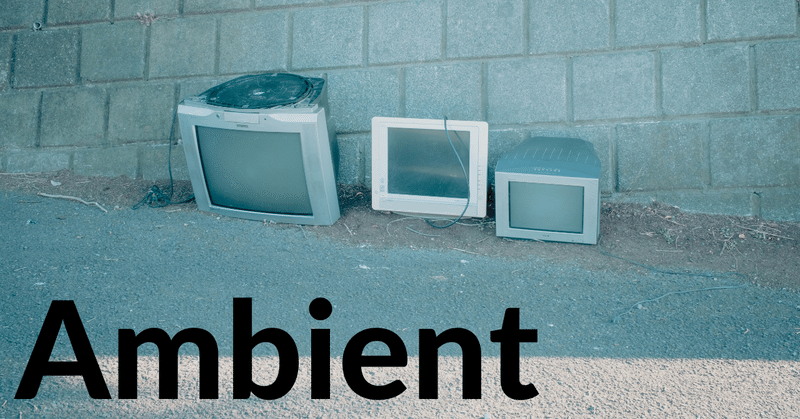

当時からすでに時代的な役割を終えつつあって、じっさい、ぼくが手に入れたブラウン管は粗大ごみに出されていたものだった。正確に言うなら、粗大ごみを処分するための費用を払うつもりのない何者かによって、路上に投棄されていた。しかも三台。すべて同一人物のしわざなのか、もしくは一人のパイオニアがまず一つ捨て、そのあとを追随する何者かが罪を分散できて好都合だと思って、自宅からいらなくなったブラウン管を持ち出してきたのかもしれない。

小学3年生だったぼくは通学路の帰り道にその並びを見て「まるでお地蔵さんみたいだ」と感激し、とりあえず一つ持ち帰ることに決めた。

亀が甲羅を背負うように歩きながら、とたとえてみるとして、これは亀に対する侮辱になるだろうか? さんざんもてはやされ、億単位の人々の熱視線を浴びたというのに今や遺物と化したブラウン管__電子銃を備えた箱型装置と、生存戦略の先鋭的表現としての亀の甲羅を同列にあつかうなんてことは。

いわく、亀の”中身”を甲羅から取り出そうとすると手足と首と尻尾の6つのパーツにばらけてしまうらしいけど、ぼくとブラウン管は、そんなふうに一蓮托生の仲ではなくて、もしぼくからブラウン管を切除したとしても血が流れることはない。

何度となくコンクリの上に誤ってブラウン管を落っことしながらの歩み。遅すぎて、あとから校門を出たケニーに追いつかれていた。言うまでもないことだけど、当時からケニーはぼくのひとつ歳下で、二つあるつむじが作る独特のうねる髪の毛に面影を残している。

「なんで運んでるのお?」と、ケニーが、無邪気な顔つきでぼくに訊く。

「秘密基地にさ、ぼく専用の映画館を作るんだ」

「秘密基地ってどこにあるのお?」

「教えたらどうせみんなに言っちゃうんだろ。秘密を守れないやつはな、秘密基地には入れないんだ。秘密でもなんでもないただの基地で遊んでな」

「いいよお、ついてくからさ。そしたらどこにあるかわかるもん」

そう言ったケニーだったけど、遅々として進まないぼくに愛想を尽かせたようなそぶりでぷりぷりしながら先を歩いて、たまに振り返っては「はやくはやく」と急かす。下り坂で姿が見えなくなった。

それから5分かけて、ぼくが坂にさしかかると、ケニーは無数の丸が掘られた坂の一番下で待ち構えていて「ここだよお」と叫んできた。付近の住人が出入りに使う、人通りの少ないマイナーな抜け道に甲高いケニーの声が反響した。思えば、耳の中できんきん跳ね回るこのケニーの変声期前のソプラノが、トゲのついた黒い蔦や臭い花に囲まれて、周囲から取り残されたように見える半倒壊した家屋から、例の老婆を呼び出すいわば呼び鈴の役割を果たしたのかもしれない。

老婆が太陽の届かない家の中でなにをしていたのかぼくにはさっぱり分からないけど、外に出てきたのはケニーに”注意”するためだった。

唾の撒き散らしとともに執拗な注意活動が始まり、ケニーは困惑の表情で、助けを求める憐れな視線を、坂を下りつつあるぼくに送ってきた。

最初だけ、ほんの一瞬だけは気のいいおばあちゃん感をだしていた老婆だったけど、ケニーの要領を得ない返事につのらせた苛立ちをすぐにのびのびと発散している。

普段のぼくなら、見なかったことにして通り過ぎていたと思う。だけど、ブラウン管を背負っていた当時のぼくは走って逃げるわけにはいかなかったし、ブラウン管を背負っていたせいでむしろ絡まれることになった。

「あんた、いいもの持ってるね」

老婆のシースルーの毛髪や、しばらく猫の寝床に貸していたかのような見栄えのシャツからぼくは、老婆の家にはブラウン管テレビがないのだろうと推理した。これは探偵小説の推理にあこがれるあまり他人に対する偏見を強化してしまうぼくの悪癖だった。

「見れるかどうか試してあげる」

と言う老婆の提案を断りたかった。下手をすると、このブラウン管をぶんどられてしまうかもしれない。が、近くには老婆に怯えるケニーしかいない。ぼくらは嫌な気持ちで、白雪姫の小人たちの陶器が門番をつとめる老婆の家の門をくぐって、荒れ放題の庭に足を踏み入れる。小人たちには頭部がなかった。

数多の雑草は無秩序、小さな赤い花が咲き狂って血溜まりのようだった。黒い蔦が影から伸びて、木漏れ日を串刺しにしている。

・・・・・・半分ほど進んだとき、ケニーが静かに力を込めて、後ろからぼくを押した。ただでさえブラウン管でふらついていたぼくは、背負っていた重りを押し付けるような格好で老婆にのしかかってしまった。倒れながら、黄緑色の運動靴の僅かな残像を見た。ケニーはこの家の敷地から、旋風のように駆け去ったのだった。

老婆は見かけによらない俊敏さで飛び起きた。

ぼくを一瞥して、転がったままのブラウン管の上に腰を下ろす。ズボンについた泥を払うついでに、ポケットからタバコとライターを取り出して火をつけた。煙は粉のように舞った。

しわだらけの顔にも泥がついていたけど、気づいていないようだったからぼくは黙っていた。黙って、ブラウン管の横に立っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?