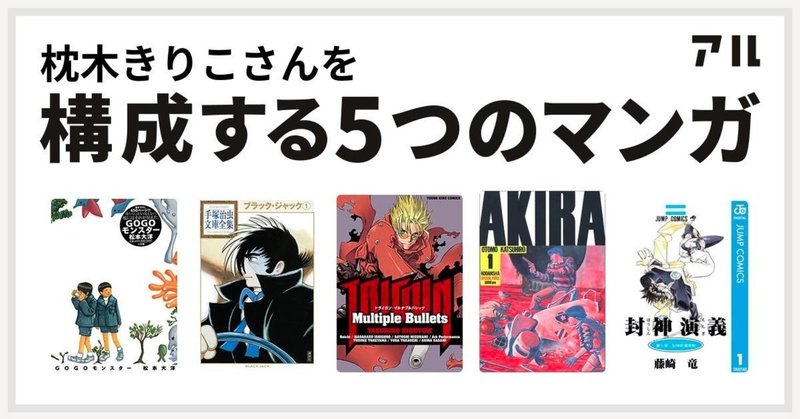

私を構成する5つのマンガ

実は昔からわりと漫画好きな私ですが、種類は色々読んでいるので「何が一番好き?」という質問には、一つを絞りきれず窮してしまいがち。そんな中、実にちょうど良いタグを発見したので珍しく便乗してみようと思います。

あまり深く考えずにパッと並べてみたのですが、見事に全て十代の頃に出会った作品になりました。これぞまさに今の私を構成するにふさわしいラインナップなのかもしれません!

以下、5作品の紹介…というかほぼ思い出。あと少女のくせに少女漫画が肌に合わなかったのがバレバレ。

『GOGOモンスター』/松本大洋

松本大洋と言えば『ピンポン』や『鉄コン筋クリート』が代表作のイメージで、人に話す時もまずこの辺から共有すると分かりやすいと思われる。が、この作品は結構知名度が低い気がする。描き下ろしだからかな?!

私は『花男』以外はほとんどの松本作品を読んでいるので、松本大洋のファンと言って遜色ないと思うが、そもそものきっかけは母のパートナーが松本大洋の本を持っていて、その影響で中学生の頃最初に『ピンポン』を読んだことと、ついでに映画を見たこと。

震えるような線と画力、それから個性的なセリフ回しが好きで、特にこの『GOGOモンスター』はとにかく痺れた。読んだのも10代の前半で、主人公のユキたちよりは確か少し年上だったけど、作中に出てくる小学校の「空気」に凄く共感した思い出がある。

いわゆる「変わり者」のユキが転校生でごく「フツー」の同級生マコトと繰り広げる友情っていうか、日常っていうか、何か不思議な心象風景のような…。ユキの言う"あっちの世界"には"スーパースター"という存在がいて、なんていうか危ない妄想の世界のようなものを身近に感じつつ、成長に従って"彼ら"を感じる力が薄れてる不安に包まれたりもする。そんなユキの感覚が「イタイ奴」とか「ヤバイ奴」で済ませられてしまうのはあまりにもったいない。

当時13歳くらいの私はユキというキャラクターが本当に好きだった。学校の仲良しごっこをすっぱり切って、自分の世界を丸出しにしていける強さに羨望した。まあこれも今で言う「厨二病」ってやつなのかもしれない。でも、そういう時代があったって良いじゃない。それに、今だって私も"スーパースター"を感じてたいぜ……、なんてな。

ところで、ラストへ向かう怒涛の展開と、爽やかに終わる風景に、当時の私は「これって最後どういうことなの?」と母のパートナーに思わず尋ねた。すると、「どういうこととかではないんだよ。」とのこと。当時は「何だそりゃ冷たいな」とすら感じたが、思えばそういう「決まった正解のない風景」を見ることが大人になってからいかに大事なことで、さらにそれを見て自分がどう感じるかはもっと重要なのであって、あの時無理に答えを教えてくれなかったことを今では有り難く思ったり。

ちなみに成人してからはめっきり読み返してない。また読みたいなぁ。

『ブラックジャック』/手塚治虫

言わずと知れたブラックジャック!これはもう本当に大好きだけども、実は手元にはありません。余裕があったら全巻欲しい。

初めて読んだのは11歳くらいの時。当時ピアノを習っていた私は、週一でレッスンに通っていた。そこの教室は先生の自宅を改良しており、本棚には生徒たちが寄付した漫画がたくさん置かれていた。少女漫画が多めだったが、ドラえもんやサザエさんなどのメジャーどころもあり、その中にあったのがブラックジャックである。

漫画は借りることも可能だったので、私はとにかく毎週借りて読みふけった。教室で開催されたクリスマスパーティーで、知らない子たちと馴染めない間もひたすら読んでいた。

11歳の子供に何が分かるのだろう、と思われるかもしれない。しかし、手塚治虫は11歳の子供でも十分に分かるのだ。「人間とは…」と当時の私は既に作中の出来事を読みながら遠い目をしていた。あの感覚は今も変わらない。人間に生まれ、人間として生きていくには「人間とは…」を考えまくるしかないのだ。

ちなみに自分の名前と同じせいもあってか、ドクター・キリコが好き。その後手塚作品はいくつか読んでいるが、やっぱりブラックジャックが良いなあ。

『トライガン』/内藤泰弘

何のきっかけで読み始めたかは忘れてしまったけど、多分絵がかっこいいから!的な理由だったと思われる。

中学二年生くらいから、先に『トライガン』の続編にあたる『トライガン・マキシマム』のコミックスを買って読み始めた。漫画を読んで泣いたりしたことのない私が、初めて漫画を読んで泣いたのがこの作品である。いつも仲良くしていた友達が「○○で泣いちゃったよ〜」と言っているのを「ふーん」と冷めた顔で見ていたこの私が…!と衝撃を覚えたものだ。

その号泣シーンは「ウルフウッドの………」、とネタバレは控えたいのでここまで。おそらく読んでいる方ならすぐに分かってくれるはず。

トライガンは人類初の局地的災害指定で主人公のヴァッシュの見た目とか装備とか、その他みんなの武器とか、とにかく「カッケー!!」というものが満載で、まさに中二の私にはビシバシきた。

そのせいか「銃が欲しいな〜」という気持ちを高ぶらせた挙げ句、ある時友達の家からモデルガン(友達の兄貴が所有)を借りて、美術のデッサンに使った。オートの銃とリボルバーで、渾身の銃デッサンを二連続で提出した際は、流石に先生も引いていた。

『AKIRA』/大友克洋

2020年の東京オリンピックで再び話題になったAKIRAだが、まあそうでなくとも名作中の名作。

私は中学生〜高校生の間くらいに映画を見て「うおーーー!」となり、何度も映画を見返しているうちに、またまた母のパートナーが漫画を借してくれた。(感謝)

毎日寝る前にドデカイ漫画を布団の傍に置き、うつ伏せになって読んだ。読みまくった。途中、少し眠くなることもあった。しかしながら何処までも書き込まれた絵とネオ東京に引き込まれて大興奮。

あの頃の夢はネオ東京に住むことだった。あと、ムカつくことがあると地球にSOLを撃ちたくなった。ちなみに私の周りでは誰も読んでなくて、本当に情熱だけ持て余してた。

『封神演義』/藤崎竜

上4つの作品はまるで同世代の友達とは共有できなかったが、封神演義は年代のせいもあってか、小学生〜高校生時代まで、常に誰かと語り合えた嬉しい作品。

そして漫画を全巻自分で買い揃えたのは封神が初めて。それまで『ちゃお』を読んだりもしていたが、一年コツコツと買ったあとすっぱり飽きてしまい、当時まだ新刊が17巻かそこらだった『ワンピース』も、グランドラインを越えた瞬間に興味がなくなってしまった。

一方封神演義はもう連載が終わる頃だったと思う。そのため何冊かはブックオフで買えた。全巻揃えてからも定期的に読み返したし、引っ越しで100冊近く手放してしまった今も、まだ手元に残っている稀有な漫画。

封神演義の何が良いって、何か古代中国の不思議な世界観なところ。出てくる登場人物の名前や武器である「宝貝」の漢字が難しいこと難しいこと!

小学生の私は必死に紙に書いて、友達と宝貝をどれくらい暗記できたか確認し合っていた。スーパー宝貝と持ち主の名前を7つ全部言えた時の謎の達成感よ。

ところで封神演義は結構重たいエピソードも多く、多少のグロもある。

しかしながらギャグでほんわかしたり、ゆるゆる主人公の太公望が締める時は締めるという反則なかっこよさに魅せられたり、各バトルの壮大さに興奮したり…。そして今でも武成王と聞仲の例のシーンでは、今でも読んでると「あああぁ…」と震えてしまうこと間違いなし。時代とは…人間とは…。

何ていうか、封神演義は全部読み終わると少年漫画のわりに一種の虚しさがあるんだけど、それが私には良かったのかも。

以上、私を構成する5つのマンガでした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?