千葉が「海上(うなかみ)」であったころ

千葉県のあるところは、古代にあっては総国(ふさのくに)と呼ばれ、南の上総(かみつふさ)、北に下総(しもつふさ)わかれていました。ほどなく南端の安房(あわ)が上総からわかれ、明治維新で千葉県が誕生するまでこの地域を名指す名前でした。

そして、さらに昔には、この「ふさ」の地は「うなかみ」と呼ばれていたようです。

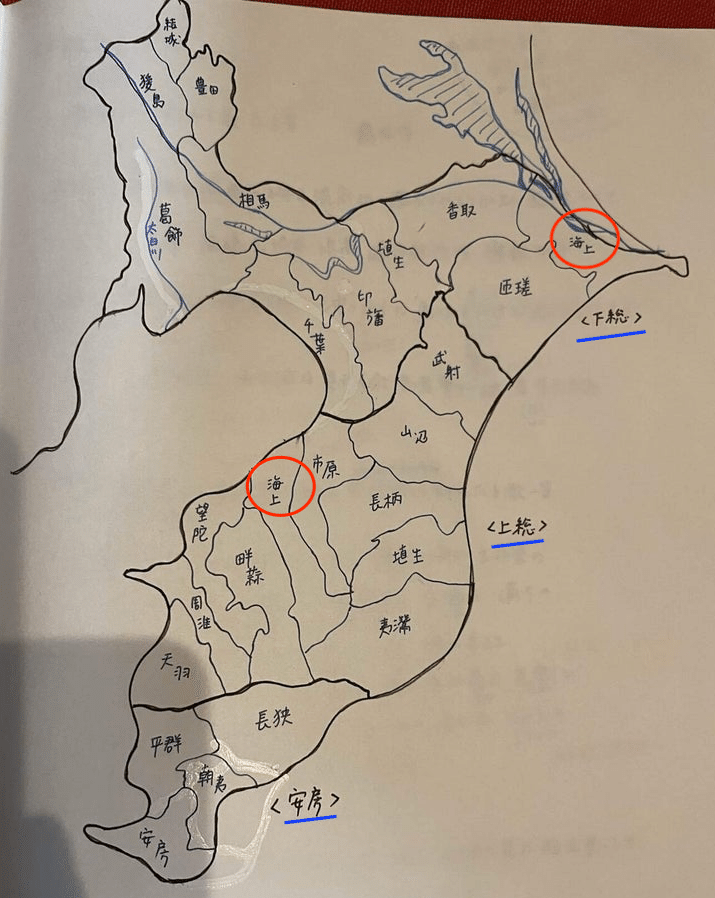

律令制(飛鳥時代〜明治初期)に基づく地方行政区分

(大宝律令の頃の上総国・下総国・安房国の「郡(評)こほり」)

上記の地図にも下総と上総の両方に「海上郡」がありますが、下総の海上郡(銚子のあたり)は、明治維新のあとも、平成の大合併のときまでその名を残していました。

「うなかみ」という名は『古事記』のはじめのほうに登場します。

アマテラスの天岩戸隠れの前、アマテラスとスサノオが天の安の河をはさんで対峙し、互いに相手の持っている劔と勾玉を噛み砕いて五男三女の神々が生まれたところです。

故、この後に生れし五柱の子の中に、天菩比命(あめのほひのみこと)の子、建比良鳥命(たけひらとりのみこと)、こは出雲國造、无邪志(むさし)國造、上菟上(かみつうなかみ)國造、下菟上(しもつうなかみ)國造、伊自牟(いじみ)國造、津島縣直、遠江國造等が祖なり。

『古事記』天の安の河の誓約

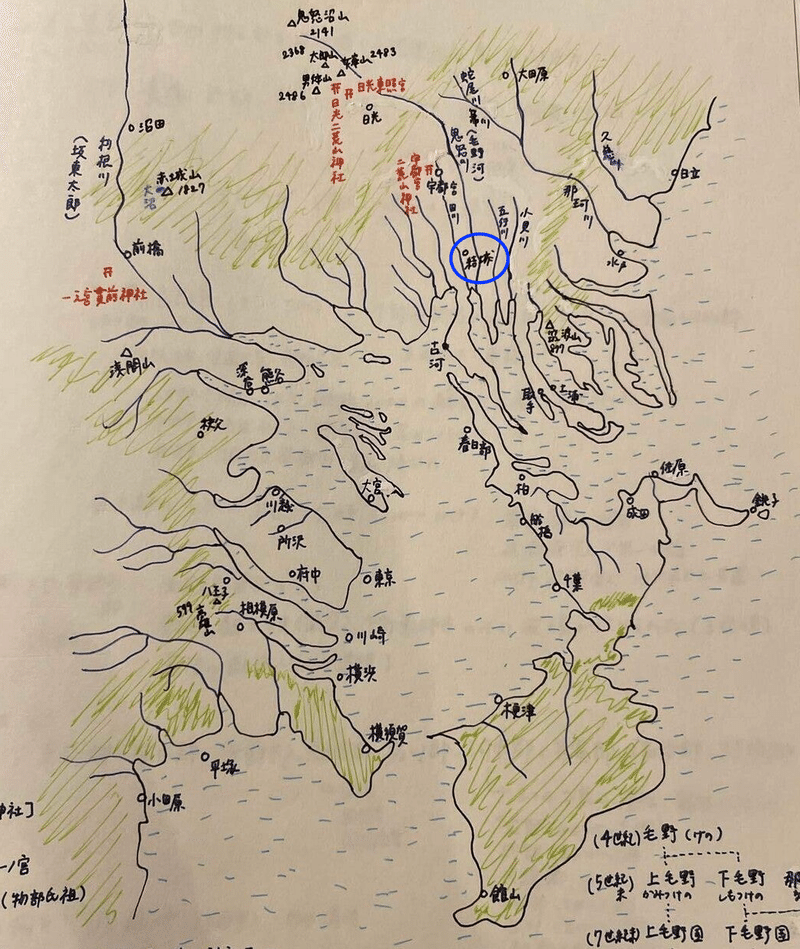

確かに、縄文の頃のこの辺りの地形を見ると、千葉県の地面は「海の上」にあるようです。

それは「島(しま)」ともいえない場所で「海上(うなかみ)」なのですね。

縄文中期の頃の関東平野

下総の範囲は茨城県の結城のあたり(青丸のところ)まで及んでいますが、ちょうど「ふさ」のつけ根から海にぶら下がるところ全体が含まれているようです。

長い長い時間をかけて、境の定まらない地面が陸につながってゆく様子を、1万年ぐらいをかけて人々は目にし、体感し語り継いできたのでしょう。境目が流動的であるというのは、一見、海の上に漂っているようにもみえます。

『古事記』の冒頭の二文目には、国が稚くて脂のように海月(くらげ)のように漂っていた時に、そこから葦牙(あしかび:葦の尖った葉の様子)のごとくに萌え上がるものがあって、それが神となった。とありますが、まるでこの「うなかみ」の様子を語っているようで、『日本書紀』の冒頭にも同様の景色が描かれています。

國稚く浮きし脂の如くして、海月なす漂へる時、葦牙(あしかび)の如く萌え騰がる物によりて成れる神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅(うましあしかびひこぢの)神。次に天之常立(あめのとこたちの)神。この二柱の神もまた、獨神と成りまして、身を隠したまひき。『古事記』

そして、「うなかみ」がつながってゆく先(茨城県の場所)を「常陸」と書いて「ひたち」と言ってきたことも、この場所への古代の人の的確な視線が感じられて感慨深いです。

記紀によると、この上菟上(かみつうなかみ)と下菟上(しもつうなかみ)の國造(くにのみやつこ)の祖先となったのが、アマテラスの第二子(アメノホヒ)の息子です。

天孫族の葦原中国平定の先駆けとして最初に大国主命のもとへ遣わされたアメノホヒは3年経っても天高原に戻りませんでした。

結局、天菩比命(あめのほひのみこと(天穂日命))と息子の建比良鳥命(たけひらとりのみこと)は、そのまま出雲国・无邪志(むさし)・上菟上(かみつうなかみ)・下菟上(しもつうなかみ)・伊自牟(いじみ)・遠江の國造の祖先になったと記されています。 *「无邪志」は「武蔵」、「伊自牟」は上総の「夷灊(いすみ)」で現在の「いすみ市」

ここに登場する、出雲(島根)、武蔵(埼玉、東京)、菟上・伊自牟(千葉)、遠江(静岡)に共通するのが、海と川が交わり葦が群生する汽水の水辺。

おそらく当時は日本列島の海岸線はほとんどそんな状態だったのでしょう。だから「葦原中国」と呼ばれたのかもしれません。そして今も、霞ヶ浦には葦原がひろがっていて、葦原中国の様子を想像することができます。

「葦原の中にある国」というのは海から陸地を見たときの表現なのですね。

そして、いよいよ「うなかみ」は陸とつながる部分がどんどん増えていきましたが、最後まで切れ目として残ったのが今の利根川の場所になります。

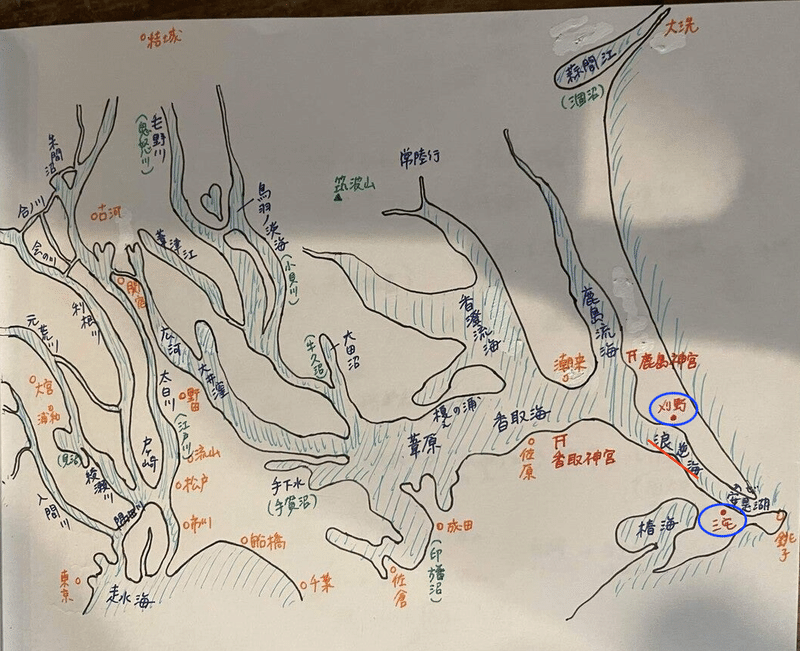

ここは大きな内海になっていて、香取海(かとりのうみ)と呼ばれていました。

古代(1000年ぐらい前)の香取海の様子

この香取海の東は、鹿島台地の先端が土砂の堆積によってどんどん南に伸びて行き、外海からの入り口が狭まり、「海が流れる」という現象がおきるようになりました。常陸国風土記の逸文にはその内海の様子が記されています。

常陸の鹿島の崎と下総の海上との間より、遠く入りたる海あり。末は二(ふた)流れなり。風土記には、これを流海と書けり。今の人は、内の海となん申す。その海、ひと流れは鹿嶋郡と行方郡との中に入れり。ひと流れは行方郡と下総国の境をへて信太郡茨城郡まで入れり。然るにかの内の海、潮の満つ時には、浪殊(こと)に遡る。

【風土記 逸文 常陸国】

(常陸ノ鹿島ノ崎ト、下総ノウナカミトノアハヒヨリ、トヲクイリタル海アリ。スエハフタナカレナリ。風土記ニハ、コレヲ流海トカケリ。今ノ人ハ、ウチノウミトナンマウス。ソノウミ、ヒトナカレハ鹿嶋郡ト行方郡トノナカニイレリ。ヒトナカレハ行方郡ト下総国ノサカヘヲヘテ信太郡茨城郡マデニイレリ。シカルニカノウチノウミ、シホノミツトキニハ、ナミコトニサカノホル。)

このように、潮が満ちるときには、外海から寄せる潮がとても早い流れとなって遡ってきたようで「浪遡海」という名がつけられていました。

そして『万葉集』の中には、鹿島の刈野から海上の三宅(屯倉)に向けて船出する友に、心で祈るのではなく、大勢の人でのたうち回って恋焦がれてじたんだ踏んで泣きわめいて泣くよ。と告げている歌があります。

鹿島郡の刈野の橋にして大伴卿に別れたる歌一首。併せて短歌。

牡牛(ことうし)の 三宅の潟に さし向ふ 鹿島の崎に さ丹塗の 小船を設け 玉纏の 小揖繁貫き 夕潮の 満ちのとどみに 御船子を 率ひ立てて 呼び立てて 御船出でなば 浜も狭に 遅れ並み居て 反側び 恋ひかも居らむ 足ずりし 哭のみや泣かむ 海上の その津を指して 君が漕ぎ行かば (巻第七 1780)

反歌

海つ路の 和ぎなむ時も 渡らなむ かく立つ波に 船出すべしや (巻第七 1781)

右の二首は、高橋連虫麻呂の歌集の中に出づ

大伴卿は大伴の誰なのかはわかりませんが、夕潮の満ち潮が満ち切った時をとらえて船出しようとしています。海上(うなかみ)側に渡りきる前に、潮が引き始めて流れが逆転しても、三宅のほうが外海側にあるのでなんとかなりそうです。彼はなんとしても三宅に行かなくてはいけない職務を帯びていたのでしょう。

三宅は屯倉(みやけ)のことで大王の領有地(直轄地)を指していましたが、大化の改新によって制度上は廃止され、その後の地方行政組織の先駆けとなりました。万葉集の編者の大伴家持もその父の旅人も、ヤマト朝廷の誕生時から武門の氏として大王の警護にあたっていた「大伴」の家門にふさわしく高級官吏として各地に赴いていましたので、国から国へ移動するときにはこうした場面が多くあったのかもしれません。

それにしても、とても太刀打ちできそうにない自然を前にして、一応は最善の策(潮の止まる時に船を出す)をとりながらも運を天に任すしかない状況で、「心配ばかりの思いと無事の願い」を身体で表現すると、「反側び 恋ひかも居らむ 足ずりし 哭のみや泣かむ」となるのですね。

古代の人々は、思いは自分自身の「うら」にあるので、神さまには見えようがないと感じていたのかもしれません。なので全身全霊、「おもて」の体で表現して、神に伝えようとしたのでしょう。

もしかしたら田中泯さんの踊りもそうした流れなのではないかと。ふと思いました。

*

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?