3-2.モノと情報の統制(「鎖国」)

ポルトガルの抗議と密航者

日本から締め出されたポルトガルは1640年に、ゴアとマカオの政庁が連携して、日本に使者を送りました。幕府は使節のほか乗組員60名を斬首し、わずかな下級乗組員のみをマカオに送り返しています。こうして、幕府の断固とした姿勢を西洋側に示したといえます。しかし、それでもなお、1642年と1643年にもイエズス会は、宣教師を送り込んでいます。1643年に日本に上陸したのが、前述のジェゼッペ・キアラ(「沈黙」のロドリゴ)です。

ちなみに、1708年にはジョヴァンニ・シドッティというイタリア人宣教師が密航してくる。結果的に彼が最後の密航宣教師となった(と思われる)。捕われた彼は、江戸に送られて新井白石の尋問を受けた。白石は彼との対話をもとに「西洋紀聞」「采覧異言」を著す。シドッティはその後小石川(現東京都文京区小日向)にあった吉利支丹屋敷に幽閉され、そこで生涯を閉じた。2014年に、同屋敷跡の発掘調査で出土した人骨の一体が、DNA鑑定の結果イタリア人らしいことが判明している。おそらくシドッティ本人のものだと思われる(出所:「ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティ/Wikipedia」)。

国を閉ざしているから平和なのだ

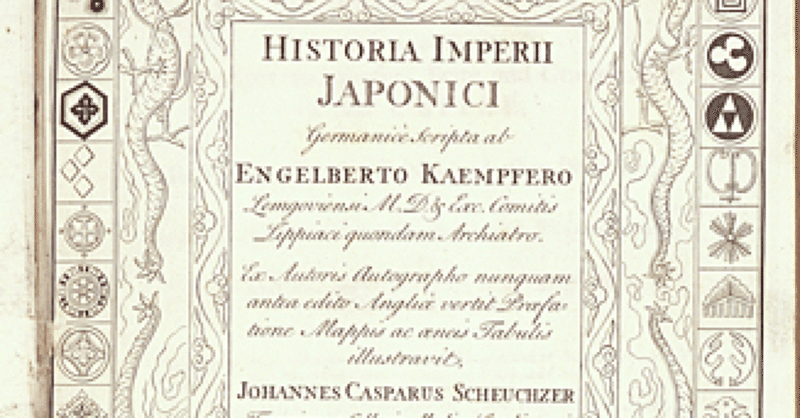

わたしたちが習った「鎖国」という体制。ネガティブなイメージが強いものですが、そもそも「鎖国」は当時の日本語でありません。オランダ東インド会社の社員として長崎に住んでいたドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルの言葉に、幕府のオランダ通詞(通訳のこと)志筑忠雄がその言葉をあてたのです(翻訳は1801年)。ケンペルは1690年に長崎にやってきて2年間滞在し、帰国後その体験を「日本誌」として、最初は英語、次いでドイツ語、オランダ語で出版したのです。オランダ語版のそれが長崎に入ってきたのが1730年代といわれています。

ケンペルが表現した「鎖国」は、簡単に言えば「国を閉ざしているから平和なのだ」という肯定的な意味合いが強く、わたしたちが歴史で習うような否定的なものとは正反対です(どうしてそうなったかは、明治維新後に作られたイメージが大きく、現在までそれは引きずられていると思います)。さらに、その「日本誌」を読んだエマニュエル・カント(その著「純粋理性批判」が有名)は次のように述べています。

「中国と日本(ニポンNipon)が、これらの来訪者を試した後で、次の措置をとったのは賢明であった。すなわち前者は、来航は許したが入国は許さず、また後者は来航すらもヨーロッパ民族のうちの一民族にすぎないオランダ人だけに許可し、しかもその際にかれらを囚人のように扱い、自国民との交際から締め出したのである。」(「永遠平和のために」カント著/宇都宮芳明訳P51)。

カントのその著は、1795年に出版されています。戦乱に明け暮れるヨーロッパに対しての啓蒙の書でもある同書の中で、カントは日本の「鎖国」体制を肯定的に捉えているのです。同じ頃の中国も「海禁」とよばれる同様の体制をとっていました(後述)。

また、「鎖国」とはいえ、正確には長崎でオランダ・中国、対馬で朝鮮、薩摩で琉球、松前でアイヌと、それぞれの通商並びに情報の窓口は常に開かれており、決して日本国内のみで閉じられていたわけではありません。近年、歴史学上でその言葉を使うときには必ずカギカッコで「鎖国」となり、その前には「いわゆる」という言葉が添えられているようです。

タイトル画像出所:国会図書館より「日本誌/ケンペル」(https://www.ndl.go.jp/nichiran/data/R/163/163-001r.html)

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?