マゾとして生まれた因果【被喰欲求編】

漠然と「女の人から喰われたい」という欲求がある。

そういう欲求に当てはまるものとして「丸呑みフェチ」が挙げられるかもしれないが、どうも自分としては釈然としない。小さくなって口や身体の中に入りたいとか、そのまま排泄されたいとはあまり思わない。

どちらかといえば、自分と同じくらいの背丈で、飲み込むというよりも動物に捕食されるような、一方的に襲われるような感じが良いとは思っている。前にnoteの記事で記したように、ゾンビに襲われるシチュエーションに異常に興奮する、性的な意味で。

そう考えると、単に「食べられたい」という性癖やフェチを単に一つのイメージで捉えることはできない、そして自分のそれが他の人と異なる価値観の上で存在しているというのが実感できる。

もちろん、もっと時間をかけて自分を掘り下げたり、様々な人と出会ったり話したりすれば、そうした差異の実感を解消できるかもしれないが。

マゾヒズムを考えるにおいて、「捧げる」とか「寄与」するというような概念は、その分析をする上で重要なキーワードであると思う。「貢ぎマゾ」なんていうのはその典型例であるし、諸々のプレイであっても、受け手はそれが痛みであれ快楽であれ、責め手の要求に応える「何か」を捧げている。

そして同様に、責め手も加虐であれ快楽であれ「何か」を受け手に捧げている。これについては自明だ。鞭を打つなり罵倒するなり、何であってもやはり体力は使うし、配慮だっている。「捧げている」のはサドもマゾも同じであると思う。

ただ、そうした捧げる「対象」は異なっていても、結果として得られる「報酬」に関しては、両者ともに部分的に共通している箇所がある。

「相手の反応」である、と個人的には思う。

たいてい、責め手にとって受け手の反応は色々な意味で重要である。反応が大きければそれに比例して興奮する、反応の仕方によってはプレイを中断する、責め手にとって大きな報酬であることは間違いない。

自分自身がマゾだから分かるが、受け手にとって責め手の反応だとか表情というのは、実は非常に重要だと感じている。無表情で加虐を受けるより、相手が悦びを露骨に表しながらこちらに暴力を振るうと、受ける側としては大変に興奮する。自分の苦痛を自分だけで受けとめるよりも、それが相手の欠けた欲を埋め合わせるものになっているという実感があると、それが自分の苦痛を緩和させているような、甘い香りを漂わせながらやさしく触れて慰めてくれるかのような感覚に陥る。それがすごく良い。

そうなると、果たして自分はいったい何を捧げられるだろうか、と考える。あいにく、持ち合わせのない僕が捧げることができる僅かなモノ、それを求める誰かに捧げたい。

捧げるものがより大きく、より重大であれば、きっと相手はその分の悦びを感じてくれる、その表情を見せてくれるだろうと思っている。

それを僕は見たい。

何も持ち合わせていない、自分の様なちっぽけな存在が捧げられるものとは何であろうか?

「肉体」というのは、どんな人間にも等しく与えられた資本だと思っている。体格が恵まれているとか、頭が良いとか、その優劣を判じることが可能であるとしても、「肉体がある」という点では皆平等である。肉体を持たない人間など存在しない。

なぜなら肉体を失えば、人間としての存在も失うからだ。

そういった意味で、自分の肉体を相手に捧げる、というのは、いわば普遍的かつ至上の奉仕なのだと思う。

単に比喩的な表現でなく、「食欲」という根源的な欲求の下における補完物としての肉体、その犠牲を伴う消費の形態は量り難いほどに大きな奉仕であって、それが意味を成せるのなら、きっと捧げられる悦びというのもまた、果てなき大きさであろうと思う。

次の画像を見て欲しい。

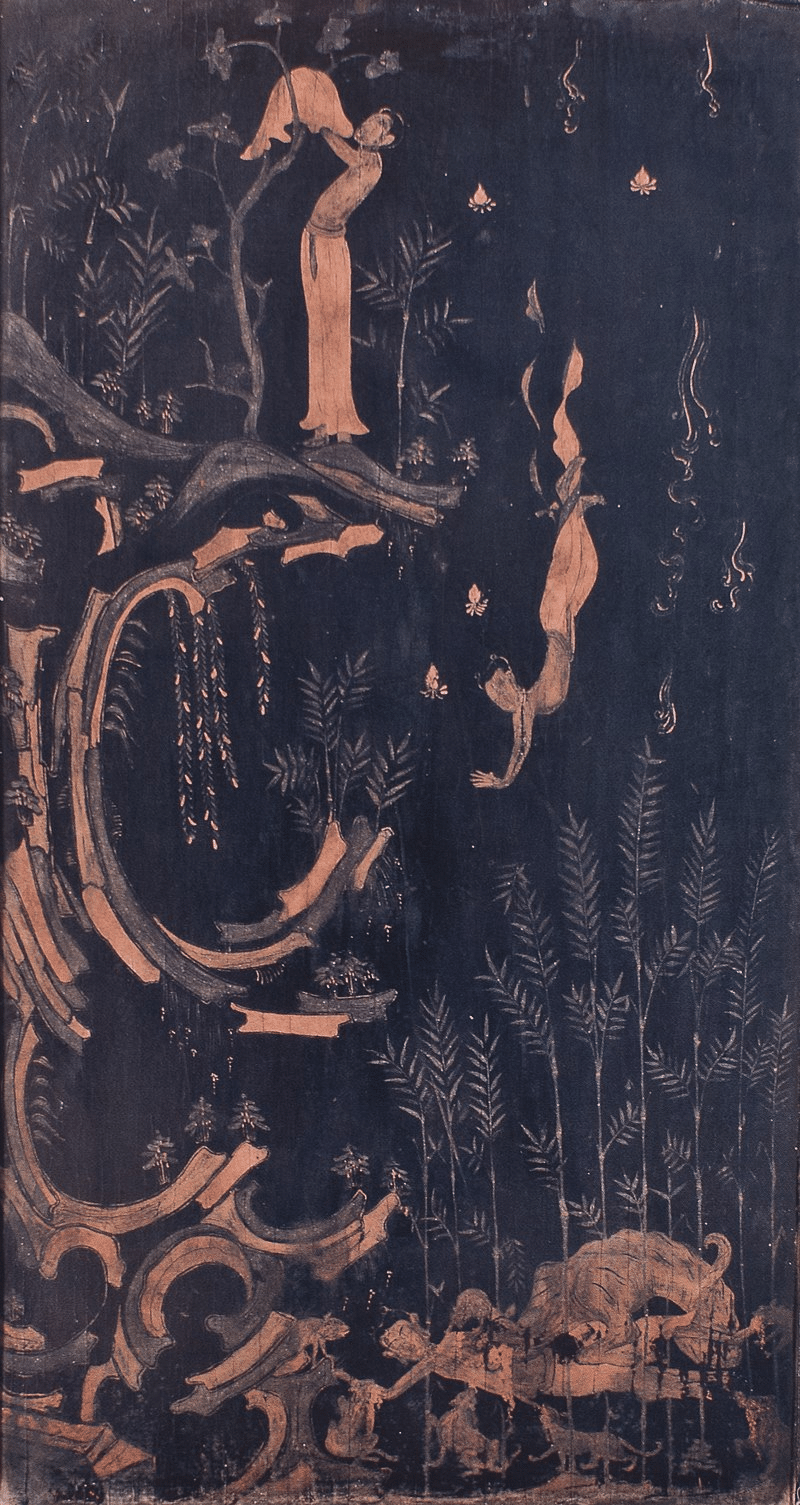

これは飛鳥時代に制作されたとされる、国宝 玉虫厨子の一部に描かれたものである。

いくつかある人影は全て同一人物のものであって、異時同図法、すなわち上から下へと時間の流れが表現されている。

詳細は省くが、これは仏教における説話の一節を描いたものである。

ある王子が崖の下の飢えた虎の親子を憐み、すぐそばの木に衣を預けると崖から身を投げる。捧げられた彼の肉体は、骨と皮だけの飢えた母虎の血肉となる。その場面がここには描かれているのである。

初めてこれを見たのは、僕が小学校五年生の時の歴史の資料集のなかだった。

その時の第一印象としては、単純だ、と思った。

当時の歴史における、いわば象徴的な文化財の一例として挙げられたのだろうが、僕はここには宗教も理性もない、単純で野性的な一場面を突きつけられたような気がした。

言い換えるなら、これは無垢な愛だと思った。

彼が自分自身を犠牲にできたのは、そこに十分に均衡を保てるほどの欲望が存在することを知っていたからなのだろうと思った。

食欲、それを人前で明らかにすることに、個人的にはそれなりの羞恥心を持っている。

例えば性欲、それが人に知られるのは恥ずかしいし、それを誇示しようものなら、どうかしているとひんしゅくを買う。その感覚が僕には食欲にも覚える。

最近知ったのだが、人というのは大抵「誰に自分の食べる姿を見せたか」ということをあまり意識しないらしい。

それとは反対に、彼と食事をしたことがある、彼女は僕の食べる姿を知らないだろうな、ということを僕はしばしば意識する。この人には僕の裸を見せただろうか、という問いに誰しも間違えないように、僕にとって食べるという行為は恥ずかしいものだという意識が人以上に強い。

特段確固たる理由を挙げるのは難しいが、やはり欲望の片りん、とりわけ単純なものが表に出るのが歯がゆいような気持になる、とぼんやり表すことぐらいしかできない。そうした欲望、食欲が生きようとする根源的な原動力であるからこそ、その顕在には目を背けたくなるのである。

だからこそ、僕はその大きな欲望の波に吞まれたい、もっと近づきたいと思うのかもしれない。

「愛」が誰かを求める欲望を意味するのなら、肉体を捧げた僕に向けられる食欲もまた「愛」であるはずだ。

その欲望には理性もロマンスもないだろうが、それらを排除した純粋性と暴力性を孕んでいる。それが僕にとって官能的な艶っぽさを思わせる、襲ってくるその欲望は裸なのである。

そうした意味では、きっと僕にとって誰かに喰われることは、愛に満ちたセックスに等しいほどに尊いものなのかもしれない、とぼんやりと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?