教室は水深1.6m 少し背伸びしないと苦しい

「おいしいの?」

放課後、文庫本を読んでいると、斜め上から声がした。視線を上げると、机に置いてあった黄色い箱を手にとりながら、西田麻衣が見下ろしている。

おいしいかどうかなんて、考えたこともなかった。キャラメルはキャラメルの味で、それ以上でも以下でもない気がした。そのことをうまく伝える自信がなくて、黙っていた。

「よく食べてるよね。よっぽど好きなんだね」

(好きだから、ってわけじゃないよ)と思ったけれど、曖昧に笑っておいた。

母は週に2回、パートに出ている。出勤の朝には、必ずチラシの裏に伝言を残していく。「夜は冷蔵庫のチャーハンをチンして食べて」とか「きょうは少し遅くなります」とか、他愛もないことだ。そのチラシを押さえる文鎮の代わりに、いつもキャラメルを一箱、置いていくのだ。

「1個もらってくね」

返事をする前に、箱から1粒取り出して、持っていってしまった。

母にはよく「あんたは何をやらしても『中の上』止まりね」と、茶化される。(中の上なら上等じゃないか)と思う反面、言い返せない程度には的を射ていた。確かに勉強も、運動も、飛び抜けてできるわけでも、できないわけでもなかった。そんな僕にも西田は、いつも屈託がない。誰とでも分け隔てなく話すけれど、どのグループにも属していないように見えた。いつも不意に話しかけられて、どぎまぎしている間に会話が終わってしまう。もちろん、こっちから話しかけたことはない。

翌日、また西田がふわりと僕の席へやって来た。制服のポケットから黄色い箱を取り出して、振って見せる。

「昨日もらったキャラメル、おいしかったから買っちゃったよ」

そう言いながら、西田は1粒、口に入れた。

「キャラメルってさ、なんか正しい味がするよね」

机に浅く寄りかかり、包み紙をいじりながら、そんなことを言った。そして、ぎりぎり聞こえる声で呟いた。

「あたしには、正しさが足りてないんだよ」

奇妙な余韻と、キャラメルの匂いと、きれいに折られた包み紙を残して、彼女は自分の席に戻っていった。

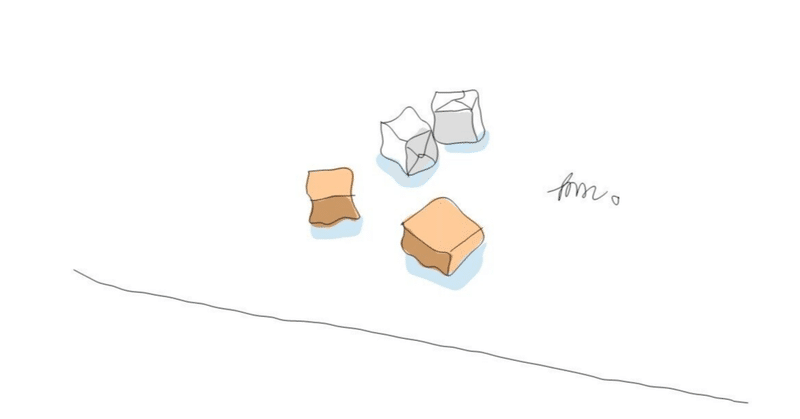

キャラメルは、正しいのか。そう言われると、直方体という形も、几帳面に折り目のついた包み紙も、箱の中に行儀よく並んでいる姿も、不器用だけれど実直な性格の一端に見えてくる。自分のことなど何ひとつ言われていないのに、不思議と救われたような気持ちになっていた。

それがキャラメルのおかげなのか、彼女のおかげなのかは、あえて考えないことにした。(了)

そんなそんな。