台湾の薬膳を学ぶ

身の回りの食用植物での養生

台湾宜蘭県冬山の仁山の麓にある

[古意藝術生活館]というところで企画された、台湾に古くから伝わる[身の回りの植物を活かした養生法]というようなことを学ぶ機会がありました。

講座で示していただいた映像を何枚かGoogle翻訳したものとともに載せてみます。(翻訳にはちょっと分かりにくい部分もあるようですが)

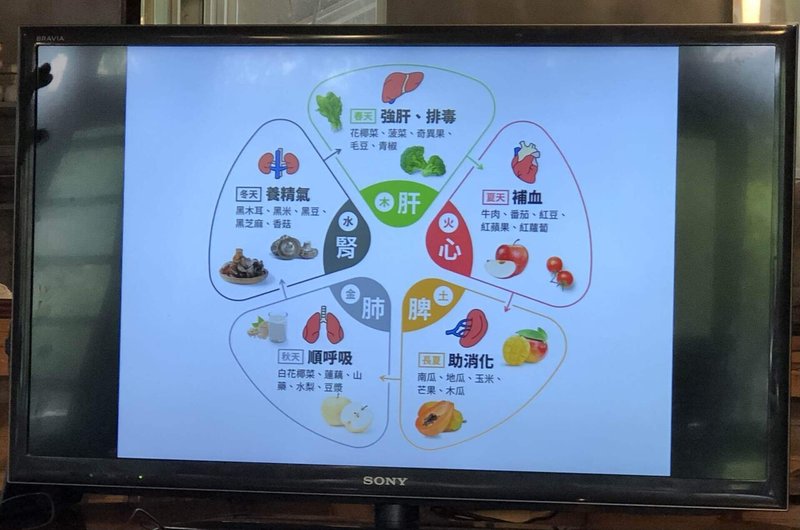

[各臓器のための食養生]

[腎臓に良い五大黒色の食べ物]

Google翻訳

植物たち

話を伺っていると、日本でも薬草として大切に利用されているなじみの植物もあります。

ヨモギやドクダミなどは日本でも良く利用されていると思います。

今日はまず

お灸の体験をしました。

日本のお灸と同じことを手作りのモグサを使って行いました。

日本のお灸との違いは、モグサを直接皮膚に載せる(私の子供の頃の記憶)のではなく、生姜を置いてその上にモグサを載せます。

作るようです

作られたモグサ

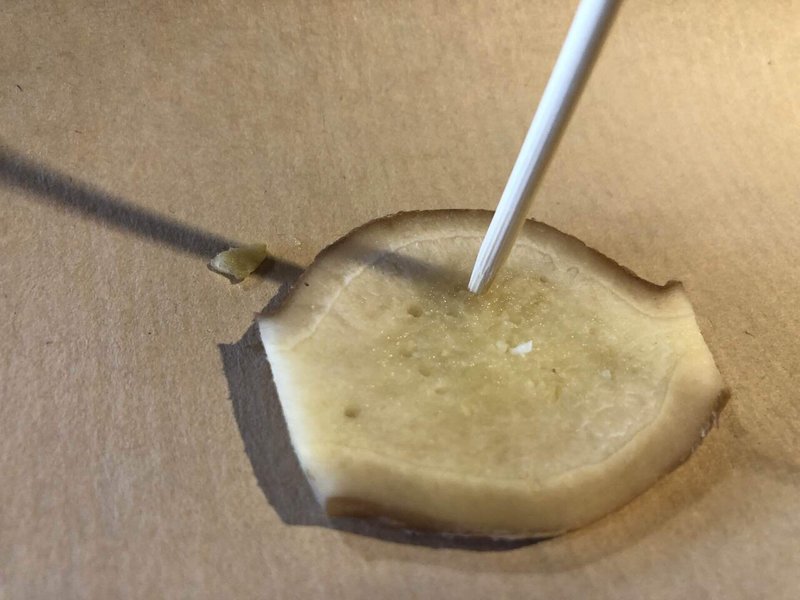

竹串で穴を開けて使います

生姜を置き

ヨモギは好みの量を載せて

火をつけます。

じわじわと暖かくなり

熱くなるまで

これまで子供の頃もお灸の経験はあったような無かったような、、。

このモグサの香りが良いのにもとても癒されるようでした。

好みの熱さまでモグサを足したりしながら楽しみました。

親指の付け根の辺りの部分は目や耳に効くとか聞くとつい欲張ってしまいます😅

また、腕の方はお腹の調子が良くなると聞き、これもまた欲張ってしまいます😅

こんなゆるーい癒やしは毎日でもしたいなぁと思いました。

次は薬膳です。

今日は昼食に

古意藝術生活館のご主人が前日あたりから時間をかけて、この↓[羊奶頭]を使って作ったスープをいただきます。

この羊奶頭湯は

羊奶頭を1-2日かけて煮込み

地鶏のぶつ切りを加えてさらに

煮込んだスープ

塩味などは加えていません

湯(スープ)の他に

麺線胡麻ソース、

キャベツの炒め物、

竹の子料理、パパイヤなど。

湯(スープ)は滋味豊かでみんなお代わりをしていただきました。

台湾のスープはほとんど味は付けないで、本当にそのスープを味わうという食べ方がほとんどです。

この麺線料理がまたとても美味しくて、胡麻ソースの作り方を教わったほどでした。

ちなみにソースの材料は

黒ねり胡麻、胡麻油、ラード少々、玉ねぎ、醤油、砂糖少々とのことでした。

台湾では身の回りの植物を薬膳として日常的に利用してよく食べられているようです。

有名なスープでは

[四神湯]という有名な薬膳スープがありますが、この四神湯用の材料は小さな袋にセットされたものがスーパーなどても売られているので、豚骨や鶏などと煮込んで手軽に作ることができます。

また、どこの料理屋さんでもスープを頼むとよく九尾草の根っこや生姜などがたっぷり使われたものが出てきます。

台湾の人たちの食の養生は日常的に大切におこなわれているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?