【イベントレポ】芸術未来研究場展に未来を見にゆく

「芸術未来研究場」は、東京藝術大学に2023年4月に設立されたアートコミュニケーションの共創拠点。アカデミックなだけでなく、芸術の創造性から生まれた作品やプロジェクトを発表する場をめざしている。研究所ではなく研究場なのは、「さまざまなプレイヤーが集い、つながり、社会に開かれたアートを実践し、未来をともに作っていくである」ことを表しているとのこと。

今回の展示は、東京藝術大学による産学官連携のプロジェクトの事例紹介する場である。ただ、これまでに、そういった連携がなかった/薄かったことのほうが不思議に感じる。

ここでは、展示されていたプロジェクトから自分の琴線に触れたもの、展示物そのものの理解というよりも、その展示物から考えたことについて記載したい。

芸術未来研究場〜自分の中の世界と自分の外の世界がつながる〜

「HIBINO HOSPITAL」は、1999年から守谷市を拠点に茨城県内各地で開催している、アーティスト日比野克彦によるワークショップシリーズ。 ワークショップのテーマや内容が発表されるのは、当日。参加者は想像力を膨らませ、はじめて出会う人たちとのコミュニケーションをとおして、テーマに応え。 今回は「芸術未来研究場」をテーマに制作されたとのこと。

「制作する時間」と「アイデアやイメージを生み出す時間」を分け、それぞれを異なる空間で実施することにより、自分の中の世界と外の世界の2つを接続する試み。

共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点

視覚や身体にハンディキャップを持つ人による藝大所蔵作品の鑑賞を支援するプロジェクト。紹介されていたのは、網膜投影技術を利用した「RETISSA ON HAND」という拡大読書器。

何らかの原因により視覚に障害を受け「見えにくい」「まぶしい」「見える範囲が 狭くて歩きにくい」など日常生活での不自由さをきたしている状態を「ロービジョン(Low Vision)」と呼ぶらしい。

このデバイスは試すことができたので体験してみた。裸眼で0.1程度の視力でほぼ強制視力と同等の視力を得ることができた。今回始めて知ったのだが、レーザーによる網膜投影は、水晶体の状態の影響を受けにくいとのこと。つまり、網膜の状態が良ければ、視力に関係なく、鮮明な像を見ることができる。

学習データと出力結果から、能動的にAIを知覚する

このプロジェクトは、AI技術技術における学習データと出力結果の関連性を意識する/させる試み。

対象物の平面の画像データと、それをインプットにNeRFで生成した3Dデータで造形した彫刻作品を比較する。その差分の存在を認識することで、そこに介在するAIの存在を意識させる。

NeRFがアルゴリズムで生成した造形と、画像に写っている対象物には、差がある。その差は、アルゴリズムによって算出したものであり、あくまでももっともらしいものである。ただ、その精度は日に日に向上しており、基本的に、人間がアウトプットするもの、介在するものは傾向があり、学習データが大量にあれば、かなりの高い精度で算出が可能である。

日常生活で求められる程度の精度なら支障なく推定し、生成もできるようになる。それは恐ろしいことのように捉えられることもあるが、これまで人間が残してきた足跡から人間には認知できない特徴を把握して、それを活用した新しい選択肢を生む機会にも繋がると思う。精度の高い温故知新、といったところか。

脱皮-759 Insects-

「脱皮−759 Insects−」は、3Dスキャン技術を用いたこの昆虫標本に関するデジタルアーカイブの基礎構築と、現実空間におけるアーカイブ活用を試みるプロジェクト。

昆虫標本のデジタルデータ化というコンセプトで思い出したのは、最近出会った「BugChain」プロジェクト。

両者の実現手段は異なるものの、研究対象のデジタル化、持続的な昆虫研究を目指す点は共通している。同じ領域で、様々な試みが行われているのはとてもいい動き。それぞれの試みで、うまく機能するものがあれば、それを共有できるとよいと思う。

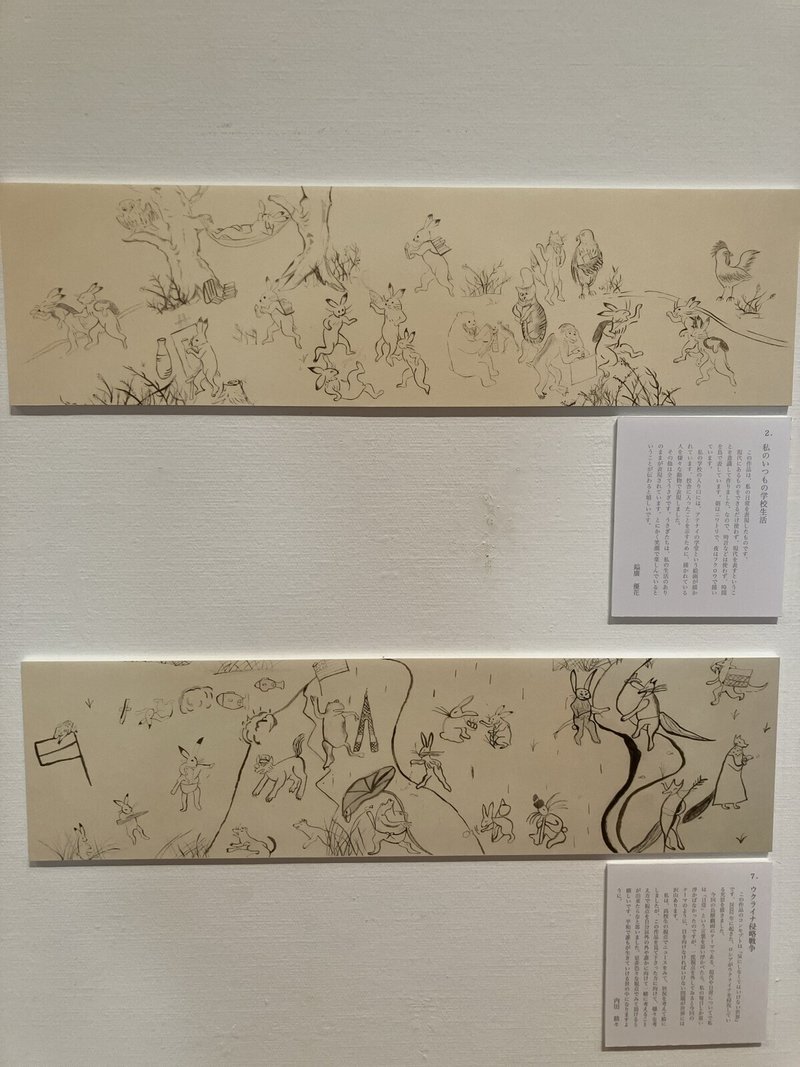

現代の鳥獣戯画アートプロジェクト

このアートプロジェクトの目的は、鳥獣戯画の鑑賞によって着想をえた現代の子どもたちが、自分たちの日常を自由に表現し、それらをつなぎあわせて絵巻物に仕立てることで、現代版の鳥獣戯画をつむぎだすことにあります。それらを通じて、世代や文化、ジャンル、伝統などの枠組みを超えて、多様な価値観の理解を未来につなげていく新たなく“学びの場”をつくりだしていくことを目指しています。

鳥獣戯画のフォーマットである擬人化されたウサギ、カエル、サルで現代の日常を記録する。表現や記録の方法を通常使用しないものに置き換えることで、同じ日常生活でも異なる捉え方ができる可能性が出てくる。それが太古のものであれば、当時に思いを寄せるトリガーにもなる。

既成の作品のコンセプトや表現手法をテンプレートとして、別のものを表現する方法は着想としては、とてもシンプルだが、この方法は色々な領域で活用できる強力なものであると感じる。

落下

まなざしを送り、風景がそれに応える。 この相互の関係性の中で生じる一回性は、その対象物に付されたイメージ(虚像)に対しても拡張可能か。 近年、メディアがその透明性を増し、虚実が身体的、観念的に曖昧になっていく状況と、それに反して、常にデバイスを運び、触ることでメディアのモノ(物質)としての側面が強調されていく、まさにこのパラドキシカルな状況において、このような課題は、同時代的なものとしてより明瞭に浮かび上がっているように感じる。 本作は「モノ」と「イメージ」の同期/非同期を通して、このような意識の前景化を試みる。

ディスプレイが落下し、そこにはその落下に連動もしくは連動していない画像が表示される。継続して鑑賞していると、自分がこの光景をどう見ているのかをメタ認知させられている気持ちになった。

鑑賞していて楽しい動きの作品であるが、一方で「自分の中にあるあたりまえ」を撹拌する暴力的な側面を持っているようにも感じた。

Time of Flight α

本作は〈BIOSONDE Project〉*の中で実施される試みの1つ。1年前に移転した「コ本や honkbooks」の3Dデータを手掛かりに、VR内で関係者からエピソードを収集し、1本の映像への転換を現在試みています。タイトルは、光を照射し、反射光が返るまでの時間から対象物との距離を測定する3Dスキャンの方式から名付けられました。光の反射により空間がデータとして輪郭を帯びるように、場所の記憶もまた、そこにいる/いた人たちの声やイメージが記録され、編集というプロセスを経て形を帯びます。昨今、多様な形式でアーカイブが試みられる中で、データで語りえる、あるいは語り得ない、場所の記憶や情念を保存する試みの経過を報告します。 *〈BIOSONDE Project〉は、本間悠暉とコ本や honkbooksによる「観測」をテーマにしたプロジェクトであり、「場」に残存する行為や事象について、ローカル、 バーチャルリアリティ、スタジオの3つの空間から観測するメディアを横断したリサーチを試行します。

場の記憶や情念を、VRなども利用して観測し、保存する試み。スキャンされた書店「コ本や honkbooks」の3Dデータで構築されたVR空間の解像度は高いものではない。この映像に登場した人物の発言を聴いた限りでは、ゴーグルを使用して、実在した空間を再現した3D空間に滞在することが、記憶の呼び起こしに大きく貢献しているように感じた。仮想空間のテクスチャ、モデリングの解像度がより向上すれば、さらにその強度が高まるように感じる。

この作品を見て、VRChatとちょうど発売されたばかりのMeta Quest 3に興味を持った。

まどをもってうごく / Windowing

めまぐるしく移り変わる情報化社会の中で、私たちの目にうつるもの、感じるものは、様々な媒体と技術を通じて絶え間なく変容しています。その変容の中で、新たな感受性や価値観などが育くまれるだけでなく、私たちの知覚や感覚をもまた、拡張されていきます。それは、かつて確固としたものと考えられていた「現実」の見え方すらも、揺らぎ、多様化していることを示しています。 「まどをもってうごく/Windowing」は人物や横浜市電による電子的イメージをモチーフに、記憶や経験、知覚と想像に結びついた、現実と呼ばれるものの「記録」とその「表現」の可能/不可能性を探求します。 100年に及ぶ歴史を持つ横浜市電500型車両は、その車内にさまざまな痕跡や時間の蓄積が多重露光されたかのような、人々の記憶、経験、知覚を映し出す存在として捉えることができます。横浜市電500型の車内を高精細に3Dスキャンした電子的イメージ、そして私たちにとって根源的な対象である人物の、4Dスキャンイメージによる双方の隣接を手がかりに、それぞれの今日的な記録と表現を用いた拡張的映像を展開します。

小ぶりな液晶モニターを両手で持ち、それを好きな方向に向けて、仮想空間を除くスタイルの作品。HMDのようなゴーグル状のデバイスを使用するのではなく、「窓」のような「フレーム」の存在するデバイスを使って、仮想空間を探索する。それは、私たちがスマホで撮影するしぐさと同じで、日常生活で、撮影するという行為は、現実空間を記録するというよりも探索していると表現した方が正しいのかもしれない。

エンジンには、Unreal Engineを使っているとのこと。

そこに未来はあるのか

東京藝術大学に限らず教育、研究機関は彼らだけで閉じることなく、関係者と繋がって活動しているものだと思っていた。「芸術未来研究場」が2023年に創設されたことを考えると、どうもそういうことではなかったようだ。

今回展示されていたプロジェクト自身から「未来」を強く感じることは少なかった。それよりも、この研究場を誕生させ、今回の展示で外部へ向けてその存在をアピールしている姿勢から、東京藝術大学が「未来」をコンテンツとして、外部と繋がっていこうとする強い意思表示を感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?