「課せられる」という日本語の謎

NHKのニュースを見ていると、岸田首相が「課せられる」という表現を使っていて、テロップも同様に「課せられる」と表記されていた。

NHKのテロップは話し手が「正しくない」(少なくともNHKの基準から見れば)表現を用いたとき、しれっと「正しい」日本語に直して表示されるのが常だ。たとえば「食べれる」とか「来れる」といった「ら抜き言葉」が発話された際は、それぞれ「食べられる」、「来られる」と書き直される。

「課せられる」という表現をそのままテロップに表記したということは、NHKは「課せられる」を正規の受身表現形と考えているんだなあといったことをぼんやり思った次第。

高校で古文をきちんと勉強して知識が残っている人にとっては自明のことだろうが、「課す」という語、古典文法ではサ行変格活用の動詞に分類される。現代語の「する」に相当する「す」という古語動詞の前に漢語が置かれた語はサ行変格活用のグループに属するからだ。

古語におけるサ行変格活用は以下のような活用語尾をとる。

未然形「せ」―ず

連用形「し」―たり

終止形「す」―。

連体形「する」―とき

已然形「すれ」―ども

命令形「せよ」―。

(ダッシュの後は代表的な接続表現)

古語の受身表現は現代語の「れる・られる」に相当する「る・らる」という助動詞が動詞の未然形に接続することで作られる。「る・らる」の使い分けは「れる・られる」と同様で、未然形の活用語尾がア段の動詞なら「る」が、それ以外は「らる」が用いられるため、古語における「す」の受身表現は未然形「せ」に「らる」が接続し、「せらる」となる。

「課す」という動詞も同じ規則に従い、「課せらる」という形をとる。この古語助動詞「らる」を現代語の「られる」に置き換えたものが、冒頭の「課せられる」という表現にほかならない。

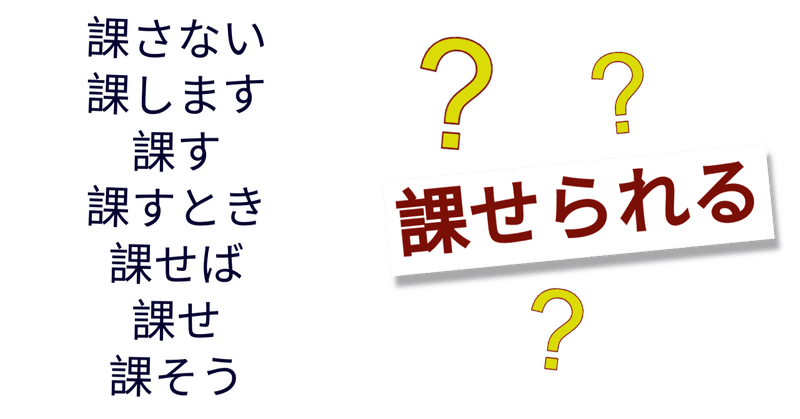

……と、理屈はわかるのだが、個人的に「課せられる」という表現、どうも耳に馴染まない。それはたぶん、現代語において打消表現が「課さない」となったり、意向表現が「課そう」となったりと、この動詞が元々のサ行変格活用ではなく五段活用動詞としての振る舞いを見せるようになっているからだろう。

現代語におけるサ行五段活用動詞の活用語尾は以下の通り。

未然形「さ」―ない 「そ」―う

連用形「し」―ます

終止形「す」―。

連体形「す」―とき

仮定形「せ」―ば

命令形「せ」―。

たとえば「壊す」という動詞を考えてみれば、「壊さ―ない」「壊そ―う」「壊し―ます」「壊す」「壊す―とき」「壊せ―ば」「壊せ」という形をとる。

現代語では、「課す」という動詞もこれと同じ活用が見られる。「課さ―ない」「課そ―う」「課し―ます」「課す」「課す―とき」「課せ―ば」「課せ」という使われ方に違和感を覚える人はほとんどいないだろう。

それにもかかわらず「課す」の場合、受身表現に限ってはなぜかサ行変格活用の語尾が復活してくる。それがどうも気持ち悪い。本来であれば未然形の活用語尾にそのまま助動詞「れる」を付して「課される」として差し支えないように思われるし、実際に使われる頻度もこちらの方が多いのではなかろうか。

さらに言えば、「課す」を現代語の文法でサ行変格活用動詞として捉えたとしても「課せられる」という形には疑問が残る。

現代語のサ行変格活用動詞は「する」のほか、「◯◯する」の形をとる複合動詞が該当する。この規則に従えば「課す」は本来「課する」という終止形をとるべきだが、その問題については一旦脇に置いておく。

現代語のサ行変格活用動詞の活用語尾は以下の通り。

未然形「さ」―れる 「し」―ない 「せ」―ず

連用形「し」―ます

終止形「する」―。

連体形「する」―とき

仮定形「すれ」―ば

命令形「しろ」―。 「せよ」―。

これを見れば明らかなのだが、通常サ行変格活用動詞の受身表現には「される」が用いられ、「せられる」とはならない。そう考えれば、同じく「課す(る)」に関しても「課せられる」ではなく「課される」となるべきではないのか。

もっとも、「される」にしても当初は「せられる」が正規表現だったのかもしれない。つまり、古語の「す」が現代語の「する」に変化する過程で最初から「さ」という未然形活用語尾が生まれたわけではなく、「せられる」の縮約によって「される」という表記が生まれた結果、便宜的に「さ」という活用語尾が加わったのではないかと。

そう考えるのは、「せられる」の縮約による「される」の発生が使役表現の受身形においても頻繁に見られる現象だからだ。

たとえば、「書く」という動詞の使役形は「書く」の未然形「書か」に助動詞「せる」が加わることによって「書かせる」となる。そしてその受身形は、助動詞「せる」の未然形が「せ(―ない)」となることから助動詞「られる」の接続により「書かせられる」という形をとるはずだ。けれども、実生活では「せられる」が縮約されて「書かされる」の形で使われる場合が多い。

そう考えると、「課せられる」という表現は他の多くのサ行変格活用動詞の受身形が「される」へと縮約されていく中、今だに原型を留めた化石のような表現なのだと解釈することができるのかもしれない。

まあ、いずれにしても「課せられる」という表現がサ行変格活用動詞の未然形活用語尾に由来するという点は変わらない。問題は、その位置づけが極めて中途半端に思われることだ。

実は、活用の混在自体は、古語のサ行変格活用動詞が現代語に転じた際にしばしば見られる現象である。

その代表格としてよく知られるのが「愛する」という動詞だ。これも元来古典文法においては「愛す」というサ行変格活用動詞だったのだが、これを現代語のサ行変格活用に当てはめると以下のような語尾変化となる。

未然形「愛さ」―れる 「愛し」―ない・よう 「愛せ」―ず

連用形「愛し」―ます

終止形「愛する」―。

連体形「愛する」―とき

仮定形「愛すれ」―ば

命令形「愛しろ」―。 「愛せよ」―。

一方、五段活用動詞として捉えれば活用語尾は以下の通りだ。

未然形「愛さ」―ない 「愛そ」―う

連用形「愛し」―ます

終止形「愛す」―。

連体形「愛す」―とき

仮定形「愛せ」―ば

命令形「愛せ」―。

太字部分は現代語で見られない活用である。ここから、「愛する」という動詞はサ行変格活用を基調としつつ、未然形と命令形に五段活用の語尾が紛れ込んでいるという特殊な活用形を持っていることがわかる。

ただ、「愛する」の場合は活用の種類が混在していながらも、同じ活用形の中では用法に一貫性が見られる。受身形にせよ、否定形にせよ、古語に由来する打消の助動詞「ず」が接続する形にせよ、いずれも未然形の活用語尾は他の五段活用動詞と同様「さ」の形をとり、「愛される」「愛さない」「愛さず」が用いられる。意向表現に関しても五段活用動詞の規則通り「そ」の語尾が用いられ、「愛そう」となる。さらに、現代語の五段活用動詞に見られる可能動詞「愛せる」の形も存在する。つまり、「愛する」という動詞の未然形に関しては五段活用の規則に「完全に」従っている。

それに対し、「課す」の場合、打消や意向の表現は五段活用動詞の規則に従うにもかかわらず、受身表現のときだけサ行変格活用の活用語尾(しかも古語的な打消の助動詞「ず」に接続する形!)が用いられる。

ひと言で言えば、活用形の中で「課せられる」だけ完全に異質の浮いた存在なのだ。

なぜこのような表現が正規の用法として許容されているのだろうか。

正直な所、その答えはわからない。

ただ、個人的には気持ち悪いと思うのだけど、周りの人に訊いてみると「課せられる」という表現には格別違和感を覚えないらしい。

むう。

まあ、言葉の用法なんてものは時が経つにつれて変化するもの。そして文法による体系化はいつもその後を追う。母語を話す人が常に文法を意識して言葉を使うわけではないからだ。何かの拍子に生まれた文法規則外の表現がたまたま広がり、一般的な用法として定着する。その現実はもはや多くの人が認識しているはず。(「課す」の場合は受身表現のみが古い文法規則に留まり続けたと言うべきか)

だから、長期的に見れば「正しい日本語」を議論することにあまり意味はない。本当に原則にこだわるなら、「愛する」なんていう動詞は気持ち悪くてとても使えない。けれども実際には、五段活用とサ行変格活用が入り混じった活用が「正しい」表現として許容されている。それは単に多くの人がその活用を「正しい」と認識しているから生じる現象なのであって、文法的には何ら正当性がない。

「課せられる」という表現についても同じことが言える。その存在がいかに理屈に合わない異質なものであっても、実際にそれが使われているのなら俺達はその現実に従うよりほかない。

ただ、日本語を教える教師としては「課せられる」という動詞をどう扱うか悩ましいところだ。いや、どちらかといえば問題になるのは「課される」の扱いの方か。何せ、「課せられる」については天下のNHK様が正規の受身表現として認めているわけで。

そして何よりも虚しいのは、日本語学習者にとっては(いや、ほとんどの日本人にとっても)こんな問題、どうだっていいのだろうということだ。彼らの多くにしてみれば文法的な理屈やら由来やらはどうでもよく、どちらを使うべきかが関心の対象であるはず。さらに言えば、「課せられる」だろうが「課される」だろうが、要するに通じれば問題はないわけで。

まあ、そもそも「課せられる」の存在が例外的である以上、それが使われるべき理由を説明しようと思ってもできないのだが……

そんなわけで、「課す」という動詞の受身表現について俺があれこれと思い巡らすことは、現実には何の意味も持たない。誰の得にもならない。そう考えると日本語教師というのは実に残念な仕事だ。

でも、何よりも残念なのは、そこまでわかっていながらなお、こんなことを考えずにはいられないのが日本語教師という生き物の性分なのだという事実なのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?